अच्छी बात है, कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी जातिवार जनगणना का वादा ‘रिपीट’ कर रही है. इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और राहुल गांधी जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से इसकी घोषणा हुई है, इसलिए पहले की तरह अब कांग्रेस अपने वादे से पीछे नहीं हट पायेगी. जातिवार जनगणना के पूरे प्रसंग पर हमारा कुछ महीने पहले का एक लेख: लोगों की सूचना और जानकारी के लिए यहां पेश कर रहा हूं

अच्छी बात है, कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी जातिवार जनगणना का वादा ‘रिपीट’ कर रही है. इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और राहुल गांधी जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से इसकी घोषणा हुई है, इसलिए पहले की तरह अब कांग्रेस अपने वादे से पीछे नहीं हट पायेगी. जातिवार जनगणना के पूरे प्रसंग पर हमारा कुछ महीने पहले का एक लेख: लोगों की सूचना और जानकारी के लिए यहां पेश कर रहा हूं

जानिए, जनगणना में जाति की गणना शामिल करना क्यों समाज और विकास के हक में है! इस रूप में यह लेख 9 जनवरी को Before the Print नामक वेबसाइट ने छापा था.

जनगणना में जाति की गणना शामिल करना क्यों समाज और विकास के हक में है? इस सवाल को रेखांकित करता यह आलेख देश के जानेमाने पत्रकार Urmilesh ने लिखा है।

वर्ग और वर्ण आधारित भीषण गैरबराबरी, जटिल और असहज वर्गीय रिश्तों में पिचकते भारतीय समाज में जब कभी वर्गीय और वर्णीय(जातिगत)रिश्तों में सुधार की बात या कोशिश होती है, समाज और राजनीति में सक्रिय कुछ खास श्रेणियों और विचारों के लोग असहज होकर ऐसे प्रयासों का विरोध करने लगते हैं. हर क्षेत्र में जातियों की चर्चा की जाती है. चुनावी राजनीति में जोरों से होती और हर दल करते हैं. मीडिया के समाचार विश्लेषण में तमाम जातियों के आंकड़े पेश किए जाते हैं. उनकी सटीक प्रतिशत संख्या बताने का दावा किया जाता है. एकेडमिक जगत हो या कार्यपालिका का क्षेत्र, हर जगह जाति पर बात होती है. न्यायालयों और आयोगों के फैसलों और सिफारिशों में भी इनकी चर्चा होती है. अभी हाल ही में एक बहुचर्चित और सुप्रीम न्यायिक फैसले में समाज में जातियों के ठोस आंकड़े की उपलब्धता अनुपलब्धता का जिक्र आया था. एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग की कुल चालीस सिफारिशों में जातिवार राष्ट्रीय जनगणना कराने की भी सिफारिश शामिल थी.

देश में सन् 1941 से ही जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, क्या जातिवाद हमारे खत्म हो गया? पर अपने देश के किसी हिस्से में जनगणना का जब भी मसला आता है, कुुछेेक दल, कुछ सरकारें, कुछ कुलीन बुद्धिजीवी-संपादक और खास श्रेणियों के लोग जनगणना में कुछ जातियों की गिनती न कराने पर जोर देने लगते हैं. उनके पास तर्क तो नहीं पर कुतर्क बहुत होते हैं. मसलन, कभी वे कहते हैं कि सभी जातियों की गणना कराने से जातिवाद बढ़ जायेगा और कभी कहते हैं कि ऐसी गणना की जरूरत ही क्या है? ऐसे में कोई हमें बताए कि अपने देश में सन् 1941 से ही जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, क्या जातिवाद हमारे खत्म हो गया या कम हो गया? इस सवाल के जवाब में जातिवार जनगणना के विरोधियों या आलोचकों के कुतर्क की असलियत सामने आ जाती है. फिर भी वे कुतर्क से बाज नहीं आते. मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनगणना या किसी प्रदेश की जनगणना में जो लोग जातियों की गणना के विचार, प्रस्ताव या पहल का विरोध करते हैं, वे न सिर्फ वर्ण-व्यवस्था के पोषक हैं, अपितु समुदायों में बहुस्तरीय गैरबराबरी बनाये रखने के हिमायती भी हैं. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे जानने के लिए इन ठोस तथ्यों से रूबरू होना जरूरी है.

भारत में जनगणना का इतिहास बताता है कि सन् 1872 में जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों की धार्मिक और जातिगत पृष्ठभूमि, दोनों की गणना की गई. सन् 1931 तक यह सिलसिला चला. लेकिन 1941 में कुछ प्रशासनिक और विश्वयुद्ध से जुड़ी समस्याओं के नाम पर जनगणना के दौरान जाति की गणना नहीं कराई गयी. आजाद भारत में लोगों की धार्मिक पृष्ठभूमि की गणना तो होती रही पर जातियों की गणना बंद कर दी गयी. फिर संवैधानिक जरुरतों के मद्देनज़र कुछ जातियों की गणना का सिलसिला शुरू हुआ. तबसे सिर्फ एससी-एसटी समुदायों(SC/ST) की गणना कराई जाती है.

*धार्मिक आधार गणना अच्छी है तो जाति गिनती गलत कैसे?

कोई हमें ये समझा दे कि देश में जब धार्मिक आधार पर गणना कराने में कोई समस्या नहीं है और कुछ जाति-समूहों की गिनती कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है तो समाज की शेष जातियों(हिन्दू अपर काॅस्ट और पिछड़ी जातियों(OBC)) की गणना से परहेज क्यों? क्या समस्या है? क्या इनकी गणना एक संवैधानिक जरूरत नहीं है? ईडब्ल्यूएस(EWS) आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान क्या इसकी जरूरत रेखांकित नहीं हुई थी? क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए काम करते समय आयोग के माननीय सदस्यों ने जातिवार गणना के आंकडों की अनुपलब्धता का सवाल नहीं उठाया था? यही नहीं, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी जातिवार जनगणना कराने का राष्ट्रपति को सुझाव दिया था. आयोग के अध्यक्ष बी पी मंडल ने तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपे अपने ज्ञापन के पैरा-10 में इसका खासतौर पर उल्लेख किया. पर आयोग की 40 सूत्री सिफारिशों में तत्कालीन सरकार ने अभी एक ही सिफारिश को मंजूरी देकर उसका क्रियान्वयन कराना चाहा कि सन् 1990-91 में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समूचे उत्तर भारत में इस कदर बावेला मचवाया कि सरकार मंडल आयोग की अन्य मांगों पर विचार करने का साहस ही नहीं कर सकी. दुर्भाग्यवश, देश की दोनों प्रमुख पार्टियों-कांग्रेस और भाजपा की तरफ से मंडल आयोग की आरक्षण सम्बन्धी सिफारिश का उस समय विरोध हो रहा था. ऐसे में जातिवार जनगणना की बात भला कौन सोचता!

अगर भारत में राष्ट्रीय जनगणना का इतिहास देखें तो जातिवार जनगणना न कराना ‘परम्परा से विच्छेद’ था. बाद में कुछ जातियों को राष्ट्रीय जनगणना की जातिवार गणना में शामिल करना और कुछ को छोड़ देना बिल्कुल अटपटा फैसला था. पर यही हुआ. आज की परिस्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को देखें तो राष्ट्रीय जनगणना या किसी प्रदेश की अपनी ‘खास जनगणना’ में हिन्दू उच्चवर्णीय जाति समूह और ओबीसी के तहत आने वाली जातियों की गणना न कराने का कोई औचित्य ही नहीं है. इसलिए मैं समझता हूं, बिहार सरकार का जातिवार जनगणना कराने का मौजूदा फैसला पूरी तरह वाजिब, संवैधानिक और तर्कसंगत है. जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह की जनगणना का फैसला सर्वदलीय सहमति के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया था. उस समय सरकार में जद-यू के साथ भाजपा प्रमुख घटक के रूप में शामिल थी..बिहार एनडीए की उस सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश(जद-यू) के साथ भाजपा के दो नेताओं को उपमुख्य मंत्री बनाया गया था. यानी गठबंधन और अन्य दलों का यह सर्वसम्मत फैसला था. मजे की बात है कि जातिवार जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उससे पहले दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिला था.

लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनगणना में सभी जातियों की गणना कराने में असमर्थता जताई. उसके बाद ही बिहार ने राज्यस्तरीय जातिवार जनगणना का कदम उठाया. केंद्र ने बिहार सहित कई राज्यों को स्पष्ट किया कि कोई राज्य अपने स्तर पर ऐसी गणना कराता है तो केंद्र को कोई गुरेज नहीं होगा. बिहार में अभी कराई जा रही जनगणना की इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. बिहार के नेताओं और दलों की तरफ से ‘राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना’ की मांग बहुत पहले से की जाती रही है. बिहार और कुछ अन्य प्रदेशों के नेताओं के भारी दबाव के चलते ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का काॅलम रखने का वादा किया था. कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने सिर्फ कागज पर या किसी सभा के मंच पर ही नहीं, बाकायदा भारतीय संसद में इसका ऐलान किया. उस समय के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की तरफ से सदन में इस आशय का बयान आया. स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ओबीसी सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को इसका आश्वासन दिया था. पर यूपीए सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया.

दिखावे के लिए और ओबीसी समुदाय के सांसदों की नाराजगी कुछ कम करने के लिए अलग से एक ‘सामाजिक आर्थिक व जातिवार गणना का सर्वेक्षण'(SECC-2011) कराने का फैसला किया गया. सरकार के अंदर बैठी ‘कुलीनों’ की मजबूत लाॅबी ने लगभग 4890 करोड की सरकारी खर्च कराकर यह फूहड ‘खेला’ किया, जो न सिर्फ फालतू अपितु बेमानी भी था. जो काम ‘भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त’ के कार्यालय के तत्वावधान मे कराई जाने वाली आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना में बहुत तरीके और सहजता से कराया जा सकता था, उसे न कराकर अलग सर्वेक्षण कराया गया. उसके आधे-अधूरे आंकडे आज तक सार्वजनिक भी नहीं किये गये. मेरी याददाश्त में भाजपा की मौजूदा मोदी सरकार 2014 से अब तक 9-10 बार वादा कर चुकी है कि SECC-11 के जातियों की संख्या वाले आंकडे जल्दी ही सार्वजनिक किये जायेंगे. पर जिस तरह वे ‘अच्छे दिन’ अब तक नहीं आये, वैसे ही SECC के वे आंकड़े भी कहीं नहीं नजर आए! यह कम विस्मयकारी नहीं कि इस मामले में यूपीए(कांग्रेस) और एनडीए(भाजपा) की सरकारों का रवैया समान रहा है! वैसे भारतीय समाज, राजनीति और नौकरशाही में वर्चस्व और सत्ता के अंदर की वास्तविक सत्ता-संरचना को देखें तो दोनों सरकारों के समान रवैये की ठोस वजह समझना ज्यादा कठिन नहीं है.

*2018 में राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का समर्थन कर बाद मुकर गयी थी भाजपा

इधर, एक अच्छी प्रगति ये है कि कांग्रेस ने ‘जातिवार जनगणना’ को सैद्धांतिक रूप से भी सही मान लिया है. स्वयं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिवार जनगणना की मांग का समर्थन किया. देश के अन्य सभी प्रमुख दलों-एसपी, बीएसपी, एनसीपी. राजद, जद-यू, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, बीजेडी, टीआरएस, शिवसेना, वाईआरएस कांग्रेस और टीडीपी आदि ने इसका पहले से ही पुरजोर समर्थन कर रखा है. यानी भाजपा-आरएसएस छोड़कर देेश के हर राजनीतिक दल और संगठन की इस पर सहमति है. एक समय(2018) भाजपा ने भी समर्थन किया था. पर अब वह समर्थन से पीछे हट गयी. इसकी बड़ी वजह है-आर एस एस. बताया जाता है कि आर एस एस नेतृत्व के निर्देश के बाद ही भाजपा ने सन् 2018 में जाहिर किये अपने विचार को पलटने का फैसला किया. तत्कालीन गृह मंत्री(राष्ट्रीय जनगणना का कार्यालय उन्हीं के मंत्रालय के अधीन था) राजनाथ सिंह ने आधिकारिक स्तर पर 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में जातिवार गणना का काॅलम शामिल करने का ऐलान किया था. पर बाद में भाजपा और मोदी सरकार का फैसला पलट गया.

*आर एस एस की सैद्धांतिकी और बिहारी समाज की संरचना के दबाव में है भाजपा

बिहार में जातिवार जनगणना के सवाल पर आज भाजपा ऊहापोह में नजर आ रही है तो यह उसकी सियासी और सामाजिक मजबूरी है. एक तरफ आर एस एस से मिली ‘सैद्धांतिकी’ है तो दूसरी तरफ बिहारी समाज की संरचना और चुनावी राजनीति की मजबूरियां. संभवत: इसीलिए भाजपा का एक खेमा जाति जनगणना का विरोध कर रहा है और दूसरा खेमा इस पर अपनी सशर्त सहमति जताने की बात कर रहा है. कुुछ मीडिया खबरों में मैने देखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी कुछ असंगतियों को दूर करके जाति जनगणना कराने की बात कह रहे हैं.

बहरहाल, बिहार में जनगणना के पहले चरण का काम 7 जनवरी को शुरू हो गया..यह कैसे बेहतर ढंग से संपन्न हो; इस पर बिहार सरकार निश्चय ही विचार कर रही होगी. सरकार को सभी पक्ष के सकारात्मक सुझावों पर भी गौर करना चाहिए ताकि जातिवार जनगणना का सिलसिला सुसंगत ढंग से आगे बढ़े और बिहार के इस जनगणना माॅडल को राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी मिले. निश्चय ही अगर यह जनगणना अच्छे ढंग से संपन्न हो गयी तो इसके सही नतीजों से प्रशासनिक-कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य और केंद्र की शासकीय एजेंसियों को आसानी होगी. देश और प्रदेश के बुद्धिजीवियों, मीडिया और शोध संस्थानों को भी हिन्दू अपर काॅस्ट और ओबीसी को लेकर मनगढंत या अंदाजिया आंकड़े परोसने की जरूरत नहीं होगी. इसलिए इसे जरूरी और प्रामाणिक आंकड़े हासिल करने के शासकीय अभियान के तौर पर देखा जाना चाहिए.

लेखक परिचय : पत्रकार-लेखक उर्मिलेश नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और राज्यसभा टीवी में निर्णायक पदों पर काम कर चुके हैं। आपकी लिखी किताबें – योद्धा महापंडित राहुल सांकृत्यायन, कश्मीर विरासत और सियासत,क्रिस्टेनिया मेरी जान, गाजीपुर में क्रिस्टोफर काडवेल, मेम की गली गोडसे का गांव काफी चर्चित हुईं हैं। मेम की गली गोडसे का गांव का पंजाबी में भी अनुवाद हुआ है।

तेलंगाना में 14 अप्रैल को 125 फीट की बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तेलंगाना सरकार की ओर से यह शानदार प्रतिमा बनाई गई है। इसके उद्घाटन के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बाबासाहेब के पोते प्रकाश आंबेडकर को आमंत्रित किया था। जो तस्वीरें आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि प्रकाश आंबेडकर फीता काट कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बगल में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव खड़े हैं।

तेलंगाना में 14 अप्रैल को 125 फीट की बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तेलंगाना सरकार की ओर से यह शानदार प्रतिमा बनाई गई है। इसके उद्घाटन के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बाबासाहेब के पोते प्रकाश आंबेडकर को आमंत्रित किया था। जो तस्वीरें आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि प्रकाश आंबेडकर फीता काट कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बगल में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव खड़े हैं। दरअसल तेलंगाना की कुल आबादी 10.03 मिलियन है, जिसमें दलितों की आबादी 1.82 मिलियन है। यह प्रदेश की कुल आबादी का 17.53 प्रतिशत है। प्रदेश के 33 जिलों में से 9 जिलों में दलितों की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है। दलितों की इस बड़ी आबादी को अपने पाले में लाए बिना तेलंगाना में सरकार बनाना संभव नहीं है। के.सी.आर इसी आबादी को लुभाने के लिए ये सभी कदम उठा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना की यह आबादी चुनाव में के.सी.आर के लोक लुभावन वादों के साथ खड़ी होती है या फिर लाखों बच्चों की जिंदगी बदल कर अपना काम दिखा चुके आर.एस. प्रवीण के साथ।

दरअसल तेलंगाना की कुल आबादी 10.03 मिलियन है, जिसमें दलितों की आबादी 1.82 मिलियन है। यह प्रदेश की कुल आबादी का 17.53 प्रतिशत है। प्रदेश के 33 जिलों में से 9 जिलों में दलितों की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है। दलितों की इस बड़ी आबादी को अपने पाले में लाए बिना तेलंगाना में सरकार बनाना संभव नहीं है। के.सी.आर इसी आबादी को लुभाने के लिए ये सभी कदम उठा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना की यह आबादी चुनाव में के.सी.आर के लोक लुभावन वादों के साथ खड़ी होती है या फिर लाखों बच्चों की जिंदगी बदल कर अपना काम दिखा चुके आर.एस. प्रवीण के साथ।

वे आगे कहते हैं कि इस कंकड़ीली ज़मीन पर टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, भिन्डी, हरीमिर्च, लौकी और बोदी की फली की अच्छी पैदावार होती है। युवाओं ने कुछ महीनों से लाख की खेती करना भी आरम्भ किया है।

वे आगे कहते हैं कि इस कंकड़ीली ज़मीन पर टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, भिन्डी, हरीमिर्च, लौकी और बोदी की फली की अच्छी पैदावार होती है। युवाओं ने कुछ महीनों से लाख की खेती करना भी आरम्भ किया है। बंद पड़े खदानों में मछली पालन

बंद पड़े खदानों में मछली पालन एक मुर्गी से एक दिन में सामान्यतः 32 से 36 ग्राम बीट मिलता है। इसमें 40 फीसदी नमी होती है। यह जैविक फर्टिलाइजर सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। हॉर्टिकल्चरिस्ट राकेश कुशवाहा बताते हैं कि इस खाद में फॉस्फोरस की मात्रा अन्य खादों के मुकाबले अधिक होती है और यही फॉस्फोरस सब्जियों के आकार को बढ़ाने का काम करता है। मुर्गी की बीट से बना खाद पूरी तरह जैविक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पॉल्ट्री बीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, कैल्सियम एवं मैग्नेशियम पाया जाता है, जो पौधों के अत्यंत लाभदायक है। मुर्गी की बीट का अधिक उत्पादन होने पर किसान बीट की बिक्री करके भी अच्छी कमाई सकते हैं।

एक मुर्गी से एक दिन में सामान्यतः 32 से 36 ग्राम बीट मिलता है। इसमें 40 फीसदी नमी होती है। यह जैविक फर्टिलाइजर सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। हॉर्टिकल्चरिस्ट राकेश कुशवाहा बताते हैं कि इस खाद में फॉस्फोरस की मात्रा अन्य खादों के मुकाबले अधिक होती है और यही फॉस्फोरस सब्जियों के आकार को बढ़ाने का काम करता है। मुर्गी की बीट से बना खाद पूरी तरह जैविक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पॉल्ट्री बीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, कैल्सियम एवं मैग्नेशियम पाया जाता है, जो पौधों के अत्यंत लाभदायक है। मुर्गी की बीट का अधिक उत्पादन होने पर किसान बीट की बिक्री करके भी अच्छी कमाई सकते हैं।

1 जून, 1873 को ज्योतिराव फुले (11अप्रैल 1827 – 28 नवम्बर 1890) की रचना ‘गुलामगिरी’ का प्रकाशन हुआ था। यह किताब मराठी में लिखी गयी। इसकी प्रस्तावना फुले ने अंग्रेजी में और भूमिका मराठी में लिखी है। इस किताब को लिखने का मूल उद्देश्य बताते हुए फुले ने लिखा है कि ‘इस किताब को लिखने का एकमात्र उद्देश्य सभी उत्पीड़ित लोगों को उनकी गुलामी का अहसास दिलाना, उनको इस योग्य बनाना कि वे अपनी इस हालात के कारणों को पूरी तरह समझ सकें और अपने आप को ब्राह्मणों की गुलामी, उत्पीड़न एवं अन्याय से मुक्त करने के लिए सक्षम बना सकें (गुलामगिरी की भूमिका)।

फुले ने करीब 12 किताबें लिखी हैं। इन सभी किताबों में उन्होंने ऐसी शैली और भाषा का प्रयोग किया है, जिससे ये किताबें व्यापक दलित-बहुनजों और मेहनतकशों स्त्री-पुरुषों को समझ में आ जाएं। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फुले ने गुलामगिरी भी संवाद शैली में लिखा और उसे विभिन्न छोटे-छोटे परिच्छेदों में विभाजित किया। गुलामगिरी में कुल सोलह परिच्छेद हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक लंबा पंवाड़ा और बहुजन संत तुकाराम की शैली पर लिखित तीन अभंग भी समाहित किया है।

1 जून, 1873 को ज्योतिराव फुले (11अप्रैल 1827 – 28 नवम्बर 1890) की रचना ‘गुलामगिरी’ का प्रकाशन हुआ था। यह किताब मराठी में लिखी गयी। इसकी प्रस्तावना फुले ने अंग्रेजी में और भूमिका मराठी में लिखी है। इस किताब को लिखने का मूल उद्देश्य बताते हुए फुले ने लिखा है कि ‘इस किताब को लिखने का एकमात्र उद्देश्य सभी उत्पीड़ित लोगों को उनकी गुलामी का अहसास दिलाना, उनको इस योग्य बनाना कि वे अपनी इस हालात के कारणों को पूरी तरह समझ सकें और अपने आप को ब्राह्मणों की गुलामी, उत्पीड़न एवं अन्याय से मुक्त करने के लिए सक्षम बना सकें (गुलामगिरी की भूमिका)।

फुले ने करीब 12 किताबें लिखी हैं। इन सभी किताबों में उन्होंने ऐसी शैली और भाषा का प्रयोग किया है, जिससे ये किताबें व्यापक दलित-बहुनजों और मेहनतकशों स्त्री-पुरुषों को समझ में आ जाएं। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फुले ने गुलामगिरी भी संवाद शैली में लिखा और उसे विभिन्न छोटे-छोटे परिच्छेदों में विभाजित किया। गुलामगिरी में कुल सोलह परिच्छेद हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक लंबा पंवाड़ा और बहुजन संत तुकाराम की शैली पर लिखित तीन अभंग भी समाहित किया है।

जब भारत आते हैं; तब उनके लिए इस देश के मायने कुछ और हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये देश बुद्ध का देश नहीं रहता, भगवान चेंज हो जाते हैं। यह बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए भगवान बुद्ध को इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसमें उनका स्वार्थ और मौका परस्ती भी झलक जाती है। जब विदेश में कुछ बड़ा होता है, तब यही मीडिया पीछे–पीछे तक विदेश चला जाएगा। वहां से जाकर रिपोर्टिंग करेगा। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन तक चला जाएगा, जिसमें उसका टीआरपी छोड़ कोई राष्ट्र परस्त भाव दिखता नहीं है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता को दुनिया भर में तवज्जो दी जा रही है, तब भारतीय मीडिया गूंगी हो गई है। क्यों गूंगी हो गई है, यह बड़ा सवाल है?

जब भारत आते हैं; तब उनके लिए इस देश के मायने कुछ और हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये देश बुद्ध का देश नहीं रहता, भगवान चेंज हो जाते हैं। यह बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए भगवान बुद्ध को इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसमें उनका स्वार्थ और मौका परस्ती भी झलक जाती है। जब विदेश में कुछ बड़ा होता है, तब यही मीडिया पीछे–पीछे तक विदेश चला जाएगा। वहां से जाकर रिपोर्टिंग करेगा। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन तक चला जाएगा, जिसमें उसका टीआरपी छोड़ कोई राष्ट्र परस्त भाव दिखता नहीं है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता को दुनिया भर में तवज्जो दी जा रही है, तब भारतीय मीडिया गूंगी हो गई है। क्यों गूंगी हो गई है, यह बड़ा सवाल है?

इस बार आज 29 मार्च 2023 को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। ऐसे लोगों द्वारा जो अशोक की महानता को, भारत के लिए उनके योगदान को और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके योगदान को भूले नहीं है। लेकिन भारत की सरकारों ने उस सम्राट अशोक को अनदेखा कर दिया, जिसके राज्य का चिन्ह आज भी इस्तेमाल होता है। जिसका दिया चक्र, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, भारत के तिरंगे में है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, गठबंधन की सरकारें रही हों, या अब भाजपा की सरकार हो, भारत की तमाम सरकारों ने अगर सम्राट अशोक को नजरअंदाज कर दिया, तो सवाल उठता है ऐसा क्यों?

इस बार आज 29 मार्च 2023 को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। ऐसे लोगों द्वारा जो अशोक की महानता को, भारत के लिए उनके योगदान को और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके योगदान को भूले नहीं है। लेकिन भारत की सरकारों ने उस सम्राट अशोक को अनदेखा कर दिया, जिसके राज्य का चिन्ह आज भी इस्तेमाल होता है। जिसका दिया चक्र, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, भारत के तिरंगे में है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, गठबंधन की सरकारें रही हों, या अब भाजपा की सरकार हो, भारत की तमाम सरकारों ने अगर सम्राट अशोक को नजरअंदाज कर दिया, तो सवाल उठता है ऐसा क्यों?

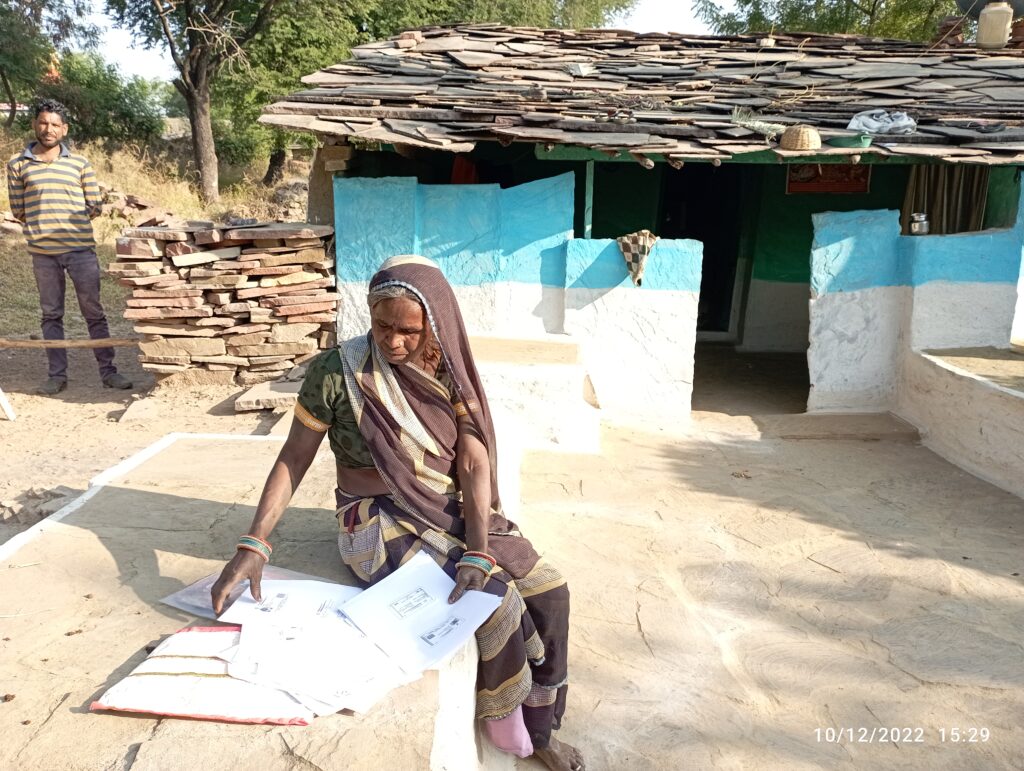

मध्यप्रदेश का मण्डला जिला एक आदिवासी बाहुल्य है। जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है। इस जिले में बसे आदिवासी समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। लेकिन, सहजता से खेती कर पाना इतना सरल नहीं है, यह हमें मण्डला जिले का मोहगांव ब्लॉक बताता है। इस ब्लॉक के 12 गाँव में आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी लोग पीढ़ियों से राजस्व और वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को आजतक भू-अधिकार पत्र (पट्टा) प्रदान नहीं किये गये हैं। भूमि के पट्टे ना मिलने से आदिवासी और अन्य परंपरागत निवासी सरकार की किसान सम्मान निधि, कृषि क्षतिपूर्ति जैसी अन्य योजनाओं से वंचित रह जाते है। वहीं, पट्टा न मिलने से लोग जमीन पर आधिकारिक हक भी नहीं जता पाते।

मध्यप्रदेश का मण्डला जिला एक आदिवासी बाहुल्य है। जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है। इस जिले में बसे आदिवासी समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। लेकिन, सहजता से खेती कर पाना इतना सरल नहीं है, यह हमें मण्डला जिले का मोहगांव ब्लॉक बताता है। इस ब्लॉक के 12 गाँव में आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी लोग पीढ़ियों से राजस्व और वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को आजतक भू-अधिकार पत्र (पट्टा) प्रदान नहीं किये गये हैं। भूमि के पट्टे ना मिलने से आदिवासी और अन्य परंपरागत निवासी सरकार की किसान सम्मान निधि, कृषि क्षतिपूर्ति जैसी अन्य योजनाओं से वंचित रह जाते है। वहीं, पट्टा न मिलने से लोग जमीन पर आधिकारिक हक भी नहीं जता पाते। किसानों की काबिज भूमि के पट्टे प्राप्ति का अभियान चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा का कहना है कि, ‘यह कहानी मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक के 12 गाँवों की है। जहां पीढ़ियों से लोग काबिज भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं मिला। जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। सिन्हा आगे कहते हैं, ‘मेरे ख्याल से मध्यप्रदेश में अगर सर्वे किया जाए, तो ऐसे हजारों परिवार मिलेगें। जो कि पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिले।

किसानों की काबिज भूमि के पट्टे प्राप्ति का अभियान चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा का कहना है कि, ‘यह कहानी मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक के 12 गाँवों की है। जहां पीढ़ियों से लोग काबिज भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं मिला। जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता। सिन्हा आगे कहते हैं, ‘मेरे ख्याल से मध्यप्रदेश में अगर सर्वे किया जाए, तो ऐसे हजारों परिवार मिलेगें। जो कि पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिले।

मध्यप्रदेश में जमीन पट्टे की मांग सिवनी (पांचवीं अनुसूची क्षेत्र) जिले से भी उठ रही है। जिले की जनपद पंचायत घंसौर, ग्राम पंचायत बखारी माल और धूमामाल के बरगी बांध विस्थापितों ने एक पत्र, दिनांक 22-02-2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम लिखा है। पत्र में कहा गया कि, वन अधिकार कानून 2006 के तहत पूर्व से काबिज दावेदारों को जांच उपरांत भू-अधिकार पत्र प्रदान किये जाएंगे। इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि ना मिलने जैसी कई मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की गयी।

मध्यप्रदेश में जमीन पट्टे की मांग सिवनी (पांचवीं अनुसूची क्षेत्र) जिले से भी उठ रही है। जिले की जनपद पंचायत घंसौर, ग्राम पंचायत बखारी माल और धूमामाल के बरगी बांध विस्थापितों ने एक पत्र, दिनांक 22-02-2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम लिखा है। पत्र में कहा गया कि, वन अधिकार कानून 2006 के तहत पूर्व से काबिज दावेदारों को जांच उपरांत भू-अधिकार पत्र प्रदान किये जाएंगे। इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि ना मिलने जैसी कई मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की गयी।

विचारणीय है कि एक तरफ आदिवासी वर्ग सालों से जमीन पट्टों की मांग करता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों भू-अधिकार दावें निरस्त हो रहें हैं और दावों का निपटारा भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थति में, आदिवासी वर्ग के गरिमा पूर्ण जीवन जीने की आजादी, न्याय, विश्वास, समता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर संकट बरकरार है। आदिवासी वर्ग को लेकर हमें बार-बार सुनने मिलता हैं कि,‘‘जल, जंगल और जमीन, ये हैं आदिवासी के अधीन, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। आदिवासी वर्ग आज भी भूमि जैसे अन्य संसाधनिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।

विचारणीय है कि एक तरफ आदिवासी वर्ग सालों से जमीन पट्टों की मांग करता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों भू-अधिकार दावें निरस्त हो रहें हैं और दावों का निपटारा भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थति में, आदिवासी वर्ग के गरिमा पूर्ण जीवन जीने की आजादी, न्याय, विश्वास, समता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर संकट बरकरार है। आदिवासी वर्ग को लेकर हमें बार-बार सुनने मिलता हैं कि,‘‘जल, जंगल और जमीन, ये हैं आदिवासी के अधीन, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। आदिवासी वर्ग आज भी भूमि जैसे अन्य संसाधनिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।

चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था सीएसडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का फार्मूला दिया है। सीएसडीएस का दावा है कि अगर इस फार्मूले पर काम किया जाए तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है।

दरअसल सीएसडीएस ने 2024 चुनावों को लेकर जो सर्वे किया है, उसके मुताबिक अगर भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़े तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को दुबारा सत्ता में आने से आसानी से रोका जा सकता है। सर्वे करने वाली संस्था का कहना है कि ऐसा होने पर विपक्ष को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। दरअसल सीएसडीएस के इस दावे के पीछे पिछले चुनावों में तमाम दलों को मिली सीटें और वोट प्रतिशत है।

चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था सीएसडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का फार्मूला दिया है। सीएसडीएस का दावा है कि अगर इस फार्मूले पर काम किया जाए तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है।

दरअसल सीएसडीएस ने 2024 चुनावों को लेकर जो सर्वे किया है, उसके मुताबिक अगर भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़े तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को दुबारा सत्ता में आने से आसानी से रोका जा सकता है। सर्वे करने वाली संस्था का कहना है कि ऐसा होने पर विपक्ष को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। दरअसल सीएसडीएस के इस दावे के पीछे पिछले चुनावों में तमाम दलों को मिली सीटें और वोट प्रतिशत है।

एक सच्चा अंबेडकरवादी जब हुंकार भरता है, तो बड़ी-बड़ी तानाशाह सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। यह तस्वीर तेलंगाना के बसपा प्रमुख आर.एस प्रवीण कुमार की है, जो जीत के बाद अपना आमरण अनशन तोड़ रहे हैं। दरअसल तेलंगाना में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद तेलंगाना के तमाम विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन आईपीएस की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले चर्चित अंबेडकरवादी आर.एस. प्रवीण ने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 16 मार्च को घोषणा की थी कि जब तक ग्रुप-वन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होती, वह आमरण अनशन पर रहेंगे।

उन्होंने 17 मार्च से बसपा मुख्यालय पर आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर घर पर छोड़ दिया। उन्होंने वहां भी अनशन जारी रखा। इस बीच मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर दबाव बढ़ता गया, जिसके बाद आखिरकार 24 घंटे के भीतर सरकार को बसपा और छात्र संगठनों की मांग माननी पड़ी। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने ग्रुप वन की प्रारंभिक परीक्षा सहित दो अन्य परीक्षाएं रद्द कर दी। जिसके बाद आर.एस प्रवीण ने अनशन वापस ले लिया। इस बीच आर.एस प्रवीण की बेटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिता के आमरण अनशन की घोषणा के बाद रोती हुई नजर आई थी।

एक सच्चा अंबेडकरवादी जब हुंकार भरता है, तो बड़ी-बड़ी तानाशाह सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। यह तस्वीर तेलंगाना के बसपा प्रमुख आर.एस प्रवीण कुमार की है, जो जीत के बाद अपना आमरण अनशन तोड़ रहे हैं। दरअसल तेलंगाना में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद तेलंगाना के तमाम विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन आईपीएस की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले चर्चित अंबेडकरवादी आर.एस. प्रवीण ने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 16 मार्च को घोषणा की थी कि जब तक ग्रुप-वन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होती, वह आमरण अनशन पर रहेंगे।

उन्होंने 17 मार्च से बसपा मुख्यालय पर आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर घर पर छोड़ दिया। उन्होंने वहां भी अनशन जारी रखा। इस बीच मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर दबाव बढ़ता गया, जिसके बाद आखिरकार 24 घंटे के भीतर सरकार को बसपा और छात्र संगठनों की मांग माननी पड़ी। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने ग्रुप वन की प्रारंभिक परीक्षा सहित दो अन्य परीक्षाएं रद्द कर दी। जिसके बाद आर.एस प्रवीण ने अनशन वापस ले लिया। इस बीच आर.एस प्रवीण की बेटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिता के आमरण अनशन की घोषणा के बाद रोती हुई नजर आई थी।

13 मार्च की तारीख भारत के लिए बेइंतहा सम्मान लेकर आई। इस दिन हर ओर ऑस्कर अवार्ड की चर्चा हो रही है। भारत की झोली में पहली बार दो ऑस्कर अवार्ड एक साथ आए हैं। भारतीय फिल्म RRR के गीत ‘नाटू-नाटू’ ने जहां बेस्ट ओरिजिनल सांग की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। तो दूसरी ओर तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने ‘डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट’ केटेगरी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीत लिया है।

13 मार्च की तारीख भारत के लिए बेइंतहा सम्मान लेकर आई। इस दिन हर ओर ऑस्कर अवार्ड की चर्चा हो रही है। भारत की झोली में पहली बार दो ऑस्कर अवार्ड एक साथ आए हैं। भारतीय फिल्म RRR के गीत ‘नाटू-नाटू’ ने जहां बेस्ट ओरिजिनल सांग की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। तो दूसरी ओर तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने ‘डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट’ केटेगरी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीत लिया है। दरअसल जो दोनों अवार्ड मिले, उससे भारत के मूलनिवासी समाज की कहानी जुड़ी थी। RRR जहां आदिवासी नायक कोमराम भीम को केंद्र में रखकर बनाकर बनाई गई थी, तो वहीं डाक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ में हाथी के जो साथी हैं, वो भी आदिवासी समाज के हैं।

दरअसल जो दोनों अवार्ड मिले, उससे भारत के मूलनिवासी समाज की कहानी जुड़ी थी। RRR जहां आदिवासी नायक कोमराम भीम को केंद्र में रखकर बनाकर बनाई गई थी, तो वहीं डाक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ में हाथी के जो साथी हैं, वो भी आदिवासी समाज के हैं।

हालांकि गरजू राम यह जोड़ना नहीं भूलते की बिजली पानी के अलावा बाकी चीजें लोगों ने अपनी मेहनत से हासिल की है।

हालांकि गरजू राम यह जोड़ना नहीं भूलते की बिजली पानी के अलावा बाकी चीजें लोगों ने अपनी मेहनत से हासिल की है।

यह बदलाव क्यों और कैसे आया, इसकी एक झलक टोले के दूसरे लोगों के चेहरे देखकर समझ में आ गया। एक साथ कई युवा बैठे बातें कर रहे थे। साफ-सुथरे कपड़े पहने। दाढ़ी बनी हुई। कईयों के हाथों में घड़ी और एंड्रायड फोन भी थे। पता चला कि वो सब बाहर रहते हैं और कमाते हैं। छठ के त्यौहार में घर आए हैं। इन युवाओं में एक राजेश कुमार दास भी थे, जो पिछले 15 सालों से हैदराबाद की किसी कंपनी में काम करते हैं। मैंने गांव छोड़ने की वजह पूछी।

यह बदलाव क्यों और कैसे आया, इसकी एक झलक टोले के दूसरे लोगों के चेहरे देखकर समझ में आ गया। एक साथ कई युवा बैठे बातें कर रहे थे। साफ-सुथरे कपड़े पहने। दाढ़ी बनी हुई। कईयों के हाथों में घड़ी और एंड्रायड फोन भी थे। पता चला कि वो सब बाहर रहते हैं और कमाते हैं। छठ के त्यौहार में घर आए हैं। इन युवाओं में एक राजेश कुमार दास भी थे, जो पिछले 15 सालों से हैदराबाद की किसी कंपनी में काम करते हैं। मैंने गांव छोड़ने की वजह पूछी। लेकिन इसी टोले में किसुन और भगेसर की जिंदगी आज भी नहीं बदली। परिवार की जो हालत तीन दशक पहले थी, वही आज भी है। वजह, यह परिवार न तो बाहर कमाने निकल पाया, न ही बच्चों को पढ़ा पाया। नतीजा यह हुआ कि गांव के कुछ सामंत परिवारों के घर की चाकरी करने में पहले खुद की जिंदगी होम हुई, अब बच्चों की हो रही है। और यह सिर्फ इन दो घरों का मसला नहीं है, बल्कि शिक्षा के मामले में कई घरों की कहानी यही है।

लेकिन इसी टोले में किसुन और भगेसर की जिंदगी आज भी नहीं बदली। परिवार की जो हालत तीन दशक पहले थी, वही आज भी है। वजह, यह परिवार न तो बाहर कमाने निकल पाया, न ही बच्चों को पढ़ा पाया। नतीजा यह हुआ कि गांव के कुछ सामंत परिवारों के घर की चाकरी करने में पहले खुद की जिंदगी होम हुई, अब बच्चों की हो रही है। और यह सिर्फ इन दो घरों का मसला नहीं है, बल्कि शिक्षा के मामले में कई घरों की कहानी यही है। लेकिन बाहर की दुनिया देखने से अब उनमें चेतना आ रही है। सोशल मीडिया पर वह अपना इतिहास ढूंढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब टोले में सरस्वती पूजा की जगह रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती मनाई जाने लगी है। नागेश्वर के बेटे विक्की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, का कहना है कि- अब हमलोग सही गलत समझने लगे हैं। इसके बावजूद जाति की वजह से हमें कई बार ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन अब गांव का कोई बड़ी जात का आदमी जाति के नाम पर हमें अपमानित करने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हम समझ गए हैं कि बेहतर शिक्षा के जरिये अच्छे पैसे कमाकर हम इस स्थिति से निकल सकते हैं। मेरी उम्र के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और बेहतर भविष्य के सपने देखते हैं।

लेकिन बाहर की दुनिया देखने से अब उनमें चेतना आ रही है। सोशल मीडिया पर वह अपना इतिहास ढूंढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब टोले में सरस्वती पूजा की जगह रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती मनाई जाने लगी है। नागेश्वर के बेटे विक्की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, का कहना है कि- अब हमलोग सही गलत समझने लगे हैं। इसके बावजूद जाति की वजह से हमें कई बार ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन अब गांव का कोई बड़ी जात का आदमी जाति के नाम पर हमें अपमानित करने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हम समझ गए हैं कि बेहतर शिक्षा के जरिये अच्छे पैसे कमाकर हम इस स्थिति से निकल सकते हैं। मेरी उम्र के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और बेहतर भविष्य के सपने देखते हैं। विक्की की यह बात एक उम्मीद देती है कि नई पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन यह मजह अफौर के इस टोले की हकीकत है। देश के अलग-अलग हिस्सों में चमारों की बस्ती की कहानी अलग है। हर टोले को अशर्फी दास जैसे एक नायक की जरूरत है।

विक्की की यह बात एक उम्मीद देती है कि नई पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन यह मजह अफौर के इस टोले की हकीकत है। देश के अलग-अलग हिस्सों में चमारों की बस्ती की कहानी अलग है। हर टोले को अशर्फी दास जैसे एक नायक की जरूरत है।

आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के दो केंद्र रहे हैं- बंगाल और महाराष्ट्र। बंगाली पुनर्जागरण मूलत: हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के भीतर सुधार चाहता था और इसके अगुवा उच्च जातियों और उच्च वर्गों के लोग थे। इसके विपरीत महाराष्ट्र के पुनर्जागरण ने हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं को चुनौती दी। वर्ण-जाति व्यवस्था को तोड़ने और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खात्मे के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र के पुनर्जागरण की अगुवाई शूद्र और महिलाएं कर रही थीं। इस पुनर्जागरण के दो स्तंभ थे- सावित्री बाई फुले और उनके पति जोतिराव फुले।

आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के दो केंद्र रहे हैं- बंगाल और महाराष्ट्र। बंगाली पुनर्जागरण मूलत: हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के भीतर सुधार चाहता था और इसके अगुवा उच्च जातियों और उच्च वर्गों के लोग थे। इसके विपरीत महाराष्ट्र के पुनर्जागरण ने हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं को चुनौती दी। वर्ण-जाति व्यवस्था को तोड़ने और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खात्मे के लिए संघर्ष किया। महाराष्ट्र के पुनर्जागरण की अगुवाई शूद्र और महिलाएं कर रही थीं। इस पुनर्जागरण के दो स्तंभ थे- सावित्री बाई फुले और उनके पति जोतिराव फुले।

दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों किताबों का मेला लगा है। विचारों का मेला लगा है। यह मेला 5 मार्च तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले का यह 50वां साल है। इस लिहाज से यह महत्पूर्ण है। भांति-भांति के प्रकाशक, भांति-भांति की पुस्तकों के साथ मौजूद हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस विश्व पुस्तक मेले में कहा जा रहा है कि यहां तकरीबन 2000 प्रकाशक स्टॉल लगे हैं। कोविड के कारण यह पुस्तक मेला तीन सालों बाद आयोजित हो रहा है। पुस्तक मेले में हर दिन कोई न कोई ख्याति प्राप्त लेखक पहुंचता है और उनको सुनने जुटती है भारी भीड़।

दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों किताबों का मेला लगा है। विचारों का मेला लगा है। यह मेला 5 मार्च तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले का यह 50वां साल है। इस लिहाज से यह महत्पूर्ण है। भांति-भांति के प्रकाशक, भांति-भांति की पुस्तकों के साथ मौजूद हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस विश्व पुस्तक मेले में कहा जा रहा है कि यहां तकरीबन 2000 प्रकाशक स्टॉल लगे हैं। कोविड के कारण यह पुस्तक मेला तीन सालों बाद आयोजित हो रहा है। पुस्तक मेले में हर दिन कोई न कोई ख्याति प्राप्त लेखक पहुंचता है और उनको सुनने जुटती है भारी भीड़। पुस्तक मेले में हर विचारधारा की पुस्तकें और लेखकों को आसानी से टहलते देखा जा सकता है। अंबेडकरी-फुले आंदोलन के प्रकाशकों की बात करें तो इस साल बहुजन वैचारिकी वाले छह बुक स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें दलित दस्तक के स्टॉल के साथ-साथ जयपुर के प्रकाशक एम.एल. परिहार की बुद्धम पब्लिकेशन, फारवर्ड प्रेस सहित जाने माने प्रकाशक सम्यक प्रकाशन और गौतम बुक सेंटर का स्टॉल लगा हुआ है। ये सभी स्टॉल हाल नंबर 2 में आस-पास ही मौजूद हैं। हॉल नंबर दो में दलित दस्तक का स्टॉल नंबर- 378 है। इसके आस-पास ही बाकी सभी प्रकाशकों के स्टॉल भी मौजूद हैं। इसके अलावा आदिवासी साहित्य के साथ इस बार वंदना थेटे भी अपने प्रकाशन के साथ मौजूद हैं।

पुस्तक मेले में हर विचारधारा की पुस्तकें और लेखकों को आसानी से टहलते देखा जा सकता है। अंबेडकरी-फुले आंदोलन के प्रकाशकों की बात करें तो इस साल बहुजन वैचारिकी वाले छह बुक स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें दलित दस्तक के स्टॉल के साथ-साथ जयपुर के प्रकाशक एम.एल. परिहार की बुद्धम पब्लिकेशन, फारवर्ड प्रेस सहित जाने माने प्रकाशक सम्यक प्रकाशन और गौतम बुक सेंटर का स्टॉल लगा हुआ है। ये सभी स्टॉल हाल नंबर 2 में आस-पास ही मौजूद हैं। हॉल नंबर दो में दलित दस्तक का स्टॉल नंबर- 378 है। इसके आस-पास ही बाकी सभी प्रकाशकों के स्टॉल भी मौजूद हैं। इसके अलावा आदिवासी साहित्य के साथ इस बार वंदना थेटे भी अपने प्रकाशन के साथ मौजूद हैं।

फिलहाल पुस्तक मेला अपने अंतिम चरण में है। साहित्य प्रेमियों का आना लगातार जारी है। खास बात यह भी है कि इस मेले में स्कूली छात्र भी खूब पहुंच रहे हैं। तो तमाम पुस्तक प्रेमी अपने बच्चों के साथ पुस्तक मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि न्यू मीडिया और ट्विटर और इंस्टा के इस दौर में उनके बच्चे किताबों से भी जुड़े रहें और बेहतर इंसान बन सकें। इस दौरान पाठकों में अपने प्रिय लेखकों के साथ तस्वीरें लेने की होड़ भी देखी जा रही है।

फिलहाल पुस्तक मेला अपने अंतिम चरण में है। साहित्य प्रेमियों का आना लगातार जारी है। खास बात यह भी है कि इस मेले में स्कूली छात्र भी खूब पहुंच रहे हैं। तो तमाम पुस्तक प्रेमी अपने बच्चों के साथ पुस्तक मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि न्यू मीडिया और ट्विटर और इंस्टा के इस दौर में उनके बच्चे किताबों से भी जुड़े रहें और बेहतर इंसान बन सकें। इस दौरान पाठकों में अपने प्रिय लेखकों के साथ तस्वीरें लेने की होड़ भी देखी जा रही है।

अमेरिका के सिएटल शहर में अब जाति को लेकर भेदभाव करने वालों की खैर नहीं होगी। सिएटल में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंगलवार को एक बड़े फैसले में सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल कर लिया। यानी अब इस शहर में अगर कोई किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। पहले भेदभाव विरोधी कानून में रंग और नस्ल आधारित भेदभाव ही शामिल था। सिएटल सिटी काउंसिल ने इस अध्यादेश को 6-1 से पारित कर दिया।

अमेरिका के सिएटल शहर में अब जाति को लेकर भेदभाव करने वालों की खैर नहीं होगी। सिएटल में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंगलवार को एक बड़े फैसले में सिएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल कर लिया। यानी अब इस शहर में अगर कोई किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। पहले भेदभाव विरोधी कानून में रंग और नस्ल आधारित भेदभाव ही शामिल था। सिएटल सिटी काउंसिल ने इस अध्यादेश को 6-1 से पारित कर दिया। अमेरिका की नगर परिषद में पेश हुआ ये अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके समर्थक इसे सामाजिक और समानता के लिए अहम कदम मान रहे हैं। हालांकि दक्षिण एशिया और खासकर भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों खासकर भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाना है। बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के अप्रवासियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। अमेरिकन कम्यूनिटी सर्वे के 2018 के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के 42 लाख लोग रहते हैं। भारत में जाति आधारित भेदभाव पर 1948 से ही प्रतिबंध है।

अमेरिका की नगर परिषद में पेश हुआ ये अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके समर्थक इसे सामाजिक और समानता के लिए अहम कदम मान रहे हैं। हालांकि दक्षिण एशिया और खासकर भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों खासकर भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाना है। बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के अप्रवासियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। अमेरिकन कम्यूनिटी सर्वे के 2018 के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के 42 लाख लोग रहते हैं। भारत में जाति आधारित भेदभाव पर 1948 से ही प्रतिबंध है।