विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।

इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।

इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। केंद्र सरकार के वह अध्यादेश, जिसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों उठा रहे हैं आवाज

विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।

इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

विगत 3 जून को केंद्र सरकार ने दो नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया गया था। लेकिन अब किसान और व्यापारी समाज के लोग इसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि पहले पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करने के बाद अब व्यापारियों ने चार राज्यों की मंडियों में हड़ताल करवा दिया है। इस विश्लेषण में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर वो कौन से प्वाइंट हैं, जिसको लेकर किसान और व्यापारी दोनों मोदी सरकार के विरोधी हो गए हैं।

इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। अम्बेडकरवादी तैराक सत्येंन्द्र सिंह के हिस्से एक और बड़ा अवार्ड, बधाई सतेन्द्र

अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग तैराक सतेन्द्र सिंह लोहिया के पदकों की लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण सम्मान जुड़ गया है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने सतेन्द्र सिंह को तेनजिंग नौरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड (Tenzing Norgay National Award) 2019 देने की घोषणा की है। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के समकक्ष होता है। आमतौर पर यह अवार्ड सेना के जवानों (जल, थल और वायु) को दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है।

अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग तैराक सतेन्द्र सिंह लोहिया के पदकों की लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण सम्मान जुड़ गया है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने सतेन्द्र सिंह को तेनजिंग नौरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड (Tenzing Norgay National Award) 2019 देने की घोषणा की है। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के समकक्ष होता है। आमतौर पर यह अवार्ड सेना के जवानों (जल, थल और वायु) को दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी पैरा खिलाड़ी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है।

इस अवार्ड की घोषणा 18 अगस्त को की गई। हर साल दिया जाने वाला यह अवार्ड खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद जयंती) के मौके पर 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दरबार भवन में दिया जाता है। यह अवार्ड तीन कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स शामिल होता है। पहली बार यह पैरा खिलाड़ी को मिल रहा है। इस अवार्ड में अर्जुन अवार्ड की तरह ही पांच लाख रुपये नकद, एक शिल्ड और ब्लेजर दिया जाएगा। साथ ही प्रसस्ति पत्र भी दिया जाता है।

ये भी पढ़ें- इंग्लिश चैनल पार करने वाले सतेन्द्र बने एशिया के पहले दिव्यांग तैराक

गौरतलब है कि सतेन्द्र जाटव को इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार का सबसे प्रतिष्ठित विक्रम अवार्ड (2014) में और भारत सरकार द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर (दिव्यांग कैटेगरी) अवार्ड (2019) में मिल चुका है। विशेष बात यह है कि सतेन्द्र सिंह व्हीलचेयर पर रहते हैं और 70 फीसदी दिव्यांग हैं। ऐसे में सतेन्द्र का जीवन कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हालांकि सतेन्द्र सिंह अपना प्रेरणास्रोत कांशीराम जी को मानते हैं। सतेन्द्र सिंह का कहना है कि मान्यवर कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि जिसकी तमन्ना सच्ची हो उसे रास्ते मिल जाते हैं, और जिसकी तमन्ना सच्ची नहीं हो उसे बहाने मिल जाते हैं। इस वाक्य को जीवन में उतारते हुए सतेन्द्र सिंह ने दिव्यांगता को कभी अपनी कमी नहीं मानी और हर मुकाम हासिल किया। सतेन्द्र इसके पहले इंग्लिश चैनल और कैटलिना चैनल को भी पार कर चुके हैं। आप भी सतेन्द्र जी से प्रेरणा ले सकते हैं। बधाई सतेन्द्र।

बर्बाद हो रही है गांव की बहुजन युवा पीढ़ी

गांव की पूरी की पूरी युवा आबादी, घोर लंपटई की गिरफ्त में है। पढ़ाई -लिखाई से नाता टूट चुका है। देश-दुनिया की कुल समझ व्हाट्सएप से बनी है। वहां पाकिस्तान माफ़ी मांगता है और चीन थरथर कांपता है। दहेज में बाइक मिली है, भले ही तेल महंगा हैं, धान-गेंहू बेच, एक लीटर भरा ही लेते हैं और गांव में एक बार फटाफटा लेते हैं। गांवई माफिया उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आखेट कर किसी न किसी धार्मिक सेनाओं के पदाधिकारी बना कर, अपनी गिरफ्त में रखते हैं।

हमारे गांव के उत्तर में बढ़ई टोला है। वहां से अक्सर कुछ युवाओं के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। उनकी हिस्ट्री देखिए तो सिर पर रंगीन कपड़ा बांधे , जयकारा लगाते, मूर्ति विसर्जन में दारू पीते फोटो मिलेगी। यह है नई पीढ़ी! इसी पर है देश का भविष्य। एक बीमार समाज। ऐसी पीढ़ी अपने बच्चों को कहां ले जा रही?जमीन-जायदाद इतनी नहीं कि ठीक से घर चला सकें या बीमारी पर इलाज हो। तो इनके लिए बेहतर जीवन क्या है? ये किसी औघड़ सेना के सचिव हैं तो किसी धार्मिक संगठनों में फंसा दिए गए हैं। इनकी पीढियां अब उबरने वाली नहीं। दास बनने को अभिशप्त हैं ये। इन्हें हम जैसों की बातें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। इनका कोई स्वप्न नहीं।घमण्ड इतना कि IAS , PCS उनकी जेब में होते हैं। एक अपाहिज बाप के जवान बेटे को दिनभर चिलम और नशा करते देख कर टोका था तो उसकी मां बोली- हमार बेटा, जवन मन करी उ करी, केहू से मांग के त पिये ला ना? (मेरे बेटे के मन में जो होगा करेगा, किसी से मांग के तो नहीं पीता न?)

अब ऐसे मर रहे समाज में जान फूंकना आसान काम नहीं है? शिक्षा बिना बात का असर नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि जिस समाज को सचेतन ढंग से बर्बाद किया गया हो, शिक्षा से वंचित किया गया हो तो यह सचेतन गुलाम बनाने का कृत्य है। यह अमानवीय भी है और शातिराना भी। गुलाम बाहुल्य समाज, दुनियाभर में निम्न ही रहेगा, बेशक कुछ की कुंठाएं तृप्त हों। फिलहाल ये उबरने से रहे।

गांव की पूरी की पूरी युवा आबादी, घोर लंपटई की गिरफ्त में है। पढ़ाई -लिखाई से नाता टूट चुका है। देश-दुनिया की कुल समझ व्हाट्सएप से बनी है। वहां पाकिस्तान माफ़ी मांगता है और चीन थरथर कांपता है। दहेज में बाइक मिली है, भले ही तेल महंगा हैं, धान-गेंहू बेच, एक लीटर भरा ही लेते हैं और गांव में एक बार फटाफटा लेते हैं। गांवई माफिया उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आखेट कर किसी न किसी धार्मिक सेनाओं के पदाधिकारी बना कर, अपनी गिरफ्त में रखते हैं।

हमारे गांव के उत्तर में बढ़ई टोला है। वहां से अक्सर कुछ युवाओं के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। उनकी हिस्ट्री देखिए तो सिर पर रंगीन कपड़ा बांधे , जयकारा लगाते, मूर्ति विसर्जन में दारू पीते फोटो मिलेगी। यह है नई पीढ़ी! इसी पर है देश का भविष्य। एक बीमार समाज। ऐसी पीढ़ी अपने बच्चों को कहां ले जा रही?जमीन-जायदाद इतनी नहीं कि ठीक से घर चला सकें या बीमारी पर इलाज हो। तो इनके लिए बेहतर जीवन क्या है? ये किसी औघड़ सेना के सचिव हैं तो किसी धार्मिक संगठनों में फंसा दिए गए हैं। इनकी पीढियां अब उबरने वाली नहीं। दास बनने को अभिशप्त हैं ये। इन्हें हम जैसों की बातें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। इनका कोई स्वप्न नहीं।घमण्ड इतना कि IAS , PCS उनकी जेब में होते हैं। एक अपाहिज बाप के जवान बेटे को दिनभर चिलम और नशा करते देख कर टोका था तो उसकी मां बोली- हमार बेटा, जवन मन करी उ करी, केहू से मांग के त पिये ला ना? (मेरे बेटे के मन में जो होगा करेगा, किसी से मांग के तो नहीं पीता न?)

अब ऐसे मर रहे समाज में जान फूंकना आसान काम नहीं है? शिक्षा बिना बात का असर नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि जिस समाज को सचेतन ढंग से बर्बाद किया गया हो, शिक्षा से वंचित किया गया हो तो यह सचेतन गुलाम बनाने का कृत्य है। यह अमानवीय भी है और शातिराना भी। गुलाम बाहुल्य समाज, दुनियाभर में निम्न ही रहेगा, बेशक कुछ की कुंठाएं तृप्त हों। फिलहाल ये उबरने से रहे।

- वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी के फेसबुक पेज से

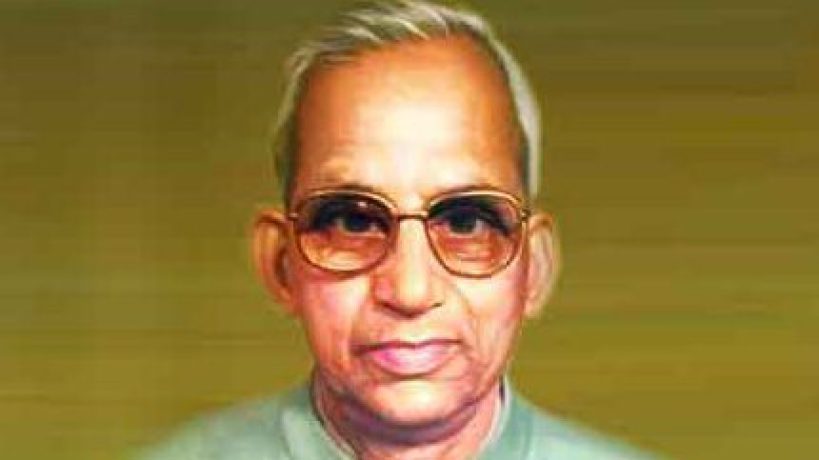

जयंती विशेषः पिछड़े समाज को रामस्वरूप वर्मा के नायकत्व से सीख लेनी चाहिए

Written By- दयानाथ निगम

देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश ने कई नायकों को जन्म दिया। यही वह प्रदेश है, जहां से पिछड़े समाज को जगाने वाले नायक बड़ी संख्या में निकले। राम स्वरूप वर्मा का नाम उसमें प्रमुखता से शामिल है। यूपी के कानपुर देहात के गौरी करन गाँव में 22 अगस्त 1923 को एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में रामस्वरूप वर्मा का जन्म हुआ। माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, सो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम०ए॰ और आगरा विश्विद्यालय से एल॰एल॰बी॰ की डिग्री प्राप्त की। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत के कारण शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हो रहा था जिसका लाभ माननीय रामस्वरूप वर्मा को मिला। रामस्वरूप वर्मा की जयंती और परिनिर्वाण की तारीख चार दिनों के भीतर ही आती है। उनकी जयंती 22 अगस्त को होती है, जबकि परिनिर्वाण दिवस 19 अगस्त को होता है। इस नाते यह हफ्ता रामस्वरूप वर्मा जी के नाम होता है।

Written By- दयानाथ निगम

देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश ने कई नायकों को जन्म दिया। यही वह प्रदेश है, जहां से पिछड़े समाज को जगाने वाले नायक बड़ी संख्या में निकले। राम स्वरूप वर्मा का नाम उसमें प्रमुखता से शामिल है। यूपी के कानपुर देहात के गौरी करन गाँव में 22 अगस्त 1923 को एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में रामस्वरूप वर्मा का जन्म हुआ। माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, सो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम०ए॰ और आगरा विश्विद्यालय से एल॰एल॰बी॰ की डिग्री प्राप्त की। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत के कारण शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का रास्ता प्रशस्त हो रहा था जिसका लाभ माननीय रामस्वरूप वर्मा को मिला। रामस्वरूप वर्मा की जयंती और परिनिर्वाण की तारीख चार दिनों के भीतर ही आती है। उनकी जयंती 22 अगस्त को होती है, जबकि परिनिर्वाण दिवस 19 अगस्त को होता है। इस नाते यह हफ्ता रामस्वरूप वर्मा जी के नाम होता है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने तीन विकल्प थे। पहला विकल्प प्रशासनिक सेवा में जाना, दूसरा वकालत करना तथा तीसरा विकल्प था राजनीति के द्वारा मूलनिवासी बहुजनों व देश की सेवा करना। वर्मा जी ने आई॰ए॰एस॰ की लिखित परीक्षा भी उर्त्तीण कर ली थी किन्तु साक्षात्कार के पूर्व ही वे निर्णय ले चुके थे कि प्रशासनिक सेवा में रहकर वे ऐशो आराम की जिन्दगी तो व्यतीत कर सकते हैं पर मूलनिवासी बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते।

मा॰ रामस्वरूप वर्मा में राजनैतिक चेतना का प्रार्दुभाव डॉ॰ अम्बेडकर के उस भाषण से हुआ, जिसे उन्होंने मद्रास के पार्क टाउन मैदान में 1944 में शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था, ‘तुम अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें कल इस देश का शासक जमात बनना है जिसे आते जाते समय तुम्हें हमेशा याद रहे।’

माननीय रामस्वरूप वर्मा पर डॉ॰ अम्बेडकर के उस भाषण का भी बहुत ही प्रभाव पड़ा जिसे उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को बेगम हजरत महल पार्क में दिया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था, ‘जिस दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर होंगे उस दिन वे सरदार बल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहर लाल नेहरू का स्थान ग्रहण कर सकते हैं।’ यही वजह रही कि एस॰सी॰, एस॰टी॰ एवं ओ॰बी॰सी॰ के बीच सामाजिक चेतना और जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने 1 जून 1968 को सामाजिक संगठन ‘अर्जक संघ’ की स्थापना की।

मेरे लिये महामना रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लेना अक्सर भावुक कर जाता है। आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भी पहचान बनी है, उसका श्रेय महामना रामस्वरूप वर्मा जी को ही जाता है. मेरे सामाजिक जीवन के प्रारम्भ का किस्सा भी शानदार है। मुझे वर्मा जी द्वारा संपादित साप्ताहिक वैचारिक पत्र ‘‘अर्जक’’ एक गाँव में गोबर (खाद) के गढ्ढे में दिखा। मैंने उसे उठाया और किसी तरह से उसमें मिट्टी गोबर को साफ कर लेकर चल दिया। उसको पढ़ने के बाद सम्पादक/प्रकाशक का ढूंढ़ा तो लिखा था- रामस्वरूप वर्मा, बंगला नं. 3, दारूल सफा, लखनऊ। सामाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आया कि अर्जक के सम्पादक/प्रकाशक से मिलना चाहिए। तब तक मैं कभी लखनऊ नहीं आया था। लेकिन वर्मा जी से मिलने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक न पाया।

अपने गांव तमकुहीराज जो उस समय देवरिया जनपद के अंतर्गत (अब कुशीनगर) आता था, से लखनऊ जंक्शन के लिये 13 रूपये का टिकट लेकर निकल पड़ा। वह 1972 का साल था। बंगला नं. 3 दारूल सफा, जो कि वर्मा जी का निवास था, वहाँ पहुंच कर अपना परिचय दिया। जिला-जवार के बारे में बताया। वर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो शरीर बुखार से तप रहा था। मेरी हालत देख वर्माजी ने मुझे अपने बिस्तर पर ही सोने के लिये कहा। मेरे कपड़े बेहद गन्दे थे और उनका बिस्तक एकदम साथ, ऐसे में मैं उस पर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वर्माजी बार-बार मुझे बिस्तर पर सोने के लिये निर्देशित करते रहे। उनके दबाव के बाद मैं बिस्तर पर लेट तो गया परन्तु हमारी हिम्मत हार रही थी। इस बीच दो घण्टे के बाद वर्मा जी द्वारा प्रदत्त होमियो दवा के चलते मैं बुखार से मुक्त हो गया था। इस तरह मैं इस महान हस्ती के संपर्क में आया और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन अर्जक संघ से जुड़ गया। मुझे अर्जक संघ जनपद देवरिया का जिला मंत्री का कार्यभार मिल गया। उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया।

महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिये तमाम विचार प्रदान किये हैं। कुछ यूं है-

‘‘जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इन्सान नही’’

‘‘मानववाद की क्या पहचान ब्राह्मण-भंगी एक समान’’

मेरे लिये महामना रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लेना अक्सर भावुक कर जाता है। आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भी पहचान बनी है, उसका श्रेय महामना रामस्वरूप वर्मा जी को ही जाता है. मेरे सामाजिक जीवन के प्रारम्भ का किस्सा भी शानदार है। मुझे वर्मा जी द्वारा संपादित साप्ताहिक वैचारिक पत्र ‘‘अर्जक’’ एक गाँव में गोबर (खाद) के गढ्ढे में दिखा। मैंने उसे उठाया और किसी तरह से उसमें मिट्टी गोबर को साफ कर लेकर चल दिया। उसको पढ़ने के बाद सम्पादक/प्रकाशक का ढूंढ़ा तो लिखा था- रामस्वरूप वर्मा, बंगला नं. 3, दारूल सफा, लखनऊ। सामाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आया कि अर्जक के सम्पादक/प्रकाशक से मिलना चाहिए। तब तक मैं कभी लखनऊ नहीं आया था। लेकिन वर्मा जी से मिलने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक न पाया।

अपने गांव तमकुहीराज जो उस समय देवरिया जनपद के अंतर्गत (अब कुशीनगर) आता था, से लखनऊ जंक्शन के लिये 13 रूपये का टिकट लेकर निकल पड़ा। वह 1972 का साल था। बंगला नं. 3 दारूल सफा, जो कि वर्मा जी का निवास था, वहाँ पहुंच कर अपना परिचय दिया। जिला-जवार के बारे में बताया। वर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो शरीर बुखार से तप रहा था। मेरी हालत देख वर्माजी ने मुझे अपने बिस्तर पर ही सोने के लिये कहा। मेरे कपड़े बेहद गन्दे थे और उनका बिस्तक एकदम साथ, ऐसे में मैं उस पर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वर्माजी बार-बार मुझे बिस्तर पर सोने के लिये निर्देशित करते रहे। उनके दबाव के बाद मैं बिस्तर पर लेट तो गया परन्तु हमारी हिम्मत हार रही थी। इस बीच दो घण्टे के बाद वर्मा जी द्वारा प्रदत्त होमियो दवा के चलते मैं बुखार से मुक्त हो गया था। इस तरह मैं इस महान हस्ती के संपर्क में आया और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन अर्जक संघ से जुड़ गया। मुझे अर्जक संघ जनपद देवरिया का जिला मंत्री का कार्यभार मिल गया। उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया।

महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिये तमाम विचार प्रदान किये हैं। कुछ यूं है-

‘‘जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इन्सान नही’’

‘‘मानववाद की क्या पहचान ब्राह्मण-भंगी एक समान’’

इस तरह के नारे देकर उन्होंने समाज में ज्योति जलाई। महामना वर्मा जी ने वैचारिक क्रांति के लिये वैचारिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसमें क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे? ‘‘मानवतावाद बनाम ब्राह्मणवाद’’, ‘‘मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक’’ आदि पुस्तकें शामिल हैं। माननीय रामस्वरूप वर्मा सम्पूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। उनकी सम्पूर्ण क्रांति में भ्रांति का कोई स्थान नहीं था। वर्मा जी के अनुसार, जीवन के चार क्षेत्र होते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। उनका मानना था कि इन चारों क्षेत्रों में गैरबराबरी समाप्त करके ही हम सच्ची और वास्तविक क्रान्ति निरूपित कर सकते हैं। रामस्वरूप वर्मा निःसन्देह डॉ॰ राम मनोहर लोहिया के राजनैतिक दल संसोपा से जुड़े थे, किन्तु लोहिया जी के साथ वर्मा जी का वैचारिक मतभेद था। लोहिया गान्धीवादी थे, वर्मा जी अम्बेडकरवादी। लोहिया के आर्दश मर्यादा पुरूषोत्तम राम और मोहन दास करमचन्द गांधी थे, जबकि रामस्वरूप वर्मा के आदर्श भगवान बुद्ध, फूले, अम्बेडकर और पेरियार थे।

रामस्वरूप वर्मा संसोपा से सन् 1957 में कानपुर के रामपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद 1967, 1969,1980,1989, और 1991 में सदस्य विधान सभा के चुनाव में विजयी रहे। माननीय वर्मा जी के तर्क के सामने विधान सभा में शासक जातियों की घिग्घी बंध जाती थी। सन 1967 की संबिदा सरकार में वर्मा जी डॉ॰ लोहिया की पार्टी संसोपा से जीतकर उ॰प्र॰ विधान सभा में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के मन्त्रीमण्डल के वह वित्त मन्त्री बनाये गये, जहां उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया। वर्मा जी ने उ॰प्र॰ विधानसभा में सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के अधीन करने का बिल पेश किया। सवर्णों ने बिल का विरोध किया कि ऐसा करने से साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,

“इस बिल में तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं उनको सरकार अपने नियन्त्रण में ले और हर पूजा स्थल पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वह सरकार को मिलेगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है वह धर्म हित कार्यों में खर्च किया जाये। इसमें साम्प्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं हैं।”

रामस्वरूप वर्मा के तर्क सुनकर उनके विरोधी भी बंगले झांकने लगते थे। इतना ही नहीं वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों में बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर का साहित्य रखवाया, जिसके कारण मूलनिवासी बहुजनों में स्वाभिमान जागने लगा। तत्पश्चात शासक जातियों ने बाबासाहब द्वारा लिखित- ‘जातिभेद का उच्छेद’ और ‘धर्म परिवर्तन करें’ दोनों पुस्तकों को जप्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं उन्होंने उ॰प्र॰ सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उ॰प्र॰ सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जाना और खर्चा भी वसूल किया।

उनसे जुड़ा एक संस्मरण मुझे अक्सर भावुक बना देता है। लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित किया गया था। उस बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसी दौरान मैं पिता बनने वाला था और मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। बैठक में अनुपस्थिति के कारण मेरे बारे में महामना वर्मा जी ने जानना चाहा तब मैंने उन्हें बच्चे की बता बताई। मा. वर्मा जी ने यह सुनते ही तत्काल कहा “क्रांति पैदा हो गया.” इस तरह मेरे प्रथम पुत्र का नाम क्रांति कुमार, मा. वर्मा जी का दिया हुआ नाम है।

रामस्वरूप वर्मा संसोपा से सन् 1957 में कानपुर के रामपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद 1967, 1969,1980,1989, और 1991 में सदस्य विधान सभा के चुनाव में विजयी रहे। माननीय वर्मा जी के तर्क के सामने विधान सभा में शासक जातियों की घिग्घी बंध जाती थी। सन 1967 की संबिदा सरकार में वर्मा जी डॉ॰ लोहिया की पार्टी संसोपा से जीतकर उ॰प्र॰ विधान सभा में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के मन्त्रीमण्डल के वह वित्त मन्त्री बनाये गये, जहां उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया। वर्मा जी ने उ॰प्र॰ विधानसभा में सभी धार्मिक स्थलों को सरकार के अधीन करने का बिल पेश किया। सवर्णों ने बिल का विरोध किया कि ऐसा करने से साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा,

“इस बिल में तो यह है कि जितने पूजा स्थल हैं उनको सरकार अपने नियन्त्रण में ले और हर पूजा स्थल पर जो चढ़ावा चढ़ेगा वह सरकार को मिलेगा। पुजारी रखने के बाद जो बचता है वह धर्म हित कार्यों में खर्च किया जाये। इसमें साम्प्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं हैं।”

रामस्वरूप वर्मा के तर्क सुनकर उनके विरोधी भी बंगले झांकने लगते थे। इतना ही नहीं वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों में बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर का साहित्य रखवाया, जिसके कारण मूलनिवासी बहुजनों में स्वाभिमान जागने लगा। तत्पश्चात शासक जातियों ने बाबासाहब द्वारा लिखित- ‘जातिभेद का उच्छेद’ और ‘धर्म परिवर्तन करें’ दोनों पुस्तकों को जप्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों पुस्तकों को बहाल करवाया। इतना ही नहीं उन्होंने उ॰प्र॰ सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उ॰प्र॰ सरकार से पूरे मुकदमे का हर्जाना और खर्चा भी वसूल किया।

उनसे जुड़ा एक संस्मरण मुझे अक्सर भावुक बना देता है। लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित किया गया था। उस बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसी दौरान मैं पिता बनने वाला था और मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। बैठक में अनुपस्थिति के कारण मेरे बारे में महामना वर्मा जी ने जानना चाहा तब मैंने उन्हें बच्चे की बता बताई। मा. वर्मा जी ने यह सुनते ही तत्काल कहा “क्रांति पैदा हो गया.” इस तरह मेरे प्रथम पुत्र का नाम क्रांति कुमार, मा. वर्मा जी का दिया हुआ नाम है।

महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करने का महान योगदान है ‘‘विचारों पर ताला और मूर्तियों पर माला’’ की चर्चा करते हुये बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक ले जाने का प्रयास किया। वर्मा जी ने नारा दिया था, ‘मारेंगे मर जायेंगे हिन्दू नहीं कहलायेंगे।’ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में रामस्वरूप वर्मा आजीवन संघर्ष करते रहे। लोहिया से वैचारिक मतभेद के कारण बाद के दिनों में उन्होंने संसोपा से अलविदा कर मूलनिवासी बहुजन समाज के शुभ चिन्तकों चौ॰ महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, प्रो॰ जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण चौधरी, नन्द किशोर सिंह से सम्पर्क कर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल की स्थापना की और नारा दिया-

”देश का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा।

सौ में नब्बे शोषित हैं नब्बे भाग हमारा है।“

शोषितों का राज, शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा होगा।

महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करने का महान योगदान है ‘‘विचारों पर ताला और मूर्तियों पर माला’’ की चर्चा करते हुये बाबा साहब के विचारों को जन-जन तक ले जाने का प्रयास किया। वर्मा जी ने नारा दिया था, ‘मारेंगे मर जायेंगे हिन्दू नहीं कहलायेंगे।’ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में रामस्वरूप वर्मा आजीवन संघर्ष करते रहे। लोहिया से वैचारिक मतभेद के कारण बाद के दिनों में उन्होंने संसोपा से अलविदा कर मूलनिवासी बहुजन समाज के शुभ चिन्तकों चौ॰ महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, प्रो॰ जयराम प्रसाद सिंह, लक्ष्मण चौधरी, नन्द किशोर सिंह से सम्पर्क कर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल की स्थापना की और नारा दिया-

”देश का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा।

सौ में नब्बे शोषित हैं नब्बे भाग हमारा है।“

शोषितों का राज, शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा होगा।

Video- मनुवाद को धूल चटाने वाले नायक थे रामस्वरूप वर्मा

मा॰ रामस्वरूप वर्मा का मानना था सामाजिक चेतना से ही सामाजिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनैतिक परिवर्तन सम्भव नहीं। अगर येन केन प्रकारेण राजनैतिक परिवर्तन हो भी गया तो वह ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं होगा। रामस्वरूप वर्मा सामाजिक सुधार के पक्षधर नहीं थे। वे सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वे हमेशा समझाया करते थे जिस प्रकार दूध से भरे टब में यदि पोटेशियम साइनाइट का टुकड़ा पड़ जाये तो उस टुकड़े को दूध के टब से निकालने के बाद भी दूध का प्रयोग करना जानलेवा होगा। इसलिए ब्राह्मणवादी मूल्यों में सुधार की कोई गुंजाइश नही हैं। ब्राह्मणवाद सुधारा नहीं जा सकता बल्कि नकारा ही जा सकता है। माननीय रामस्वरूप वर्मा ने कभी भी सिद्धांतो से समझौता नहीं किया। रामस्वरूप वर्मा ने बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर की तरह 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म तो स्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने विवाह संस्कार, यशाकायी दिवस, त्यौहार आदि को लेकर समाज में अपनी अर्जक पद्धति विकसित की। जैसे एक जून अर्जक संघ स्थापना दिवस को समता दिवस, बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल को चेतना दिवस, तथागत बुद्ध जयंती को मानवता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे देश में जहां-जहां अर्जक संघ के कार्यकर्ता हैं वे बाबासाहब डॉ॰ अम्बेडकर के जन्मदिन के दिन मूलनिवासी बहुजनों को जगाने के लिए 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे महीने रामायण और मनुस्मृति का दहन करें। अर्जक संघ के कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप वर्मा के आदेशों का पालन करते हुए रामायण और मनुस्मृति को घोषणा के साथ जलाया। उन्होंने वैवाहिक संस्कार की भी पद्धति बनाकर अपनी संस्कृति स्थापित की। उन्होंने ताउम्र अपने सिद्धांतों की राजनीति की। 19 अगस्त 1998 को उनका परिनिर्वाण हो गया।- लेखक दयानाथ निगम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से प्रकाशित “अम्बेडकर इन इंडिया” मासिक पत्रिका के संपादक हैं। संपर्क- 9450469420

दलित उत्पीड़न और सवर्ण जातियों की चुप्पी

– Written By- सुरेश कुमार

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों की प्रताड़ना का बिंदु दलित समाज है। यह उच्च श्रेणी की मानसिकता वाला समाज दलितों पर अन्याय और जुल्म करने के मामले में इतिहास के पन्ने काले से काले करते आया है। अभी पिछले दिनों आगरा के अछनेरा तहसील के रायभा गांव में जिस तरह से एक दलित महिला के शव को उच्च जाति के सवर्णों ने श्मशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, उस से पता चलता है कि देश में जातिवाद की जड़े कितनी गहरी और अंदर तक धंसी हुई है। इस तरह की घटनाओं और सवर्णों का जातिगत भेदभाव दलितों को मनुकाल में ले जाकर धकेल देता हैं। उच्च श्रेणी के सवर्णों द्वारा दलितों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि इस देश में तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं है। यहां तक दलितों लिये मरने के बाद दो गज जमीन उनकी नहीं है। कमाल की बात यह है कि संविधान और लोकतंत्रवादी व्यवस्था के भीतर भी सवर्णों का जातीय दंभ और उच्च श्रेणी की मानसिकता कमजोर होने के बजाय बलवती होती जा रही है।

दलितों को अपमानित करने वाली घटनायें समाज के सभी हलको में दिन प्रतिदिन घटती रहती है। अभी हाल में ही कानपुर देहात के मगतापुर गांव में दलित समाज के लोग सनातन कथा कराने के बजाय बौद्ध या भीम कथा करवा रहे थे। यह बात गांव के उच्च श्रेणी के लोगों को इतनी नगवार लगी कि उन्होंने पूरे गांव के दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। उच्च श्रेणी की मानसिकता और सामंती ठसक दलितों के संस्कृति क्षेत्र को भी नियंत्रण करने का उपक्रम करती आई है। बौद्ध कथा या बाबासाहब की कथा कराने से सवर्णों को लगता है की उनके वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। और, उनके नायकों और प्रतिमानों के समक्ष दलित अपने नायक या प्रमिमान क्यों स्थापित कर रहें है? दलित के नायक और प्रमिमान स्थापित न हो जाये इसलिए उनके संस्कृतिक क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिस की जाती रही है। उच्च श्रेणी की मानसिकता और दंभ दलितों को मनुकाल की याद दिलाये रखने के लिये उनकों प्रताड़ित और अपमानित करने का उपक्रम करता रहता है।

– Written By- सुरेश कुमार

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों की प्रताड़ना का बिंदु दलित समाज है। यह उच्च श्रेणी की मानसिकता वाला समाज दलितों पर अन्याय और जुल्म करने के मामले में इतिहास के पन्ने काले से काले करते आया है। अभी पिछले दिनों आगरा के अछनेरा तहसील के रायभा गांव में जिस तरह से एक दलित महिला के शव को उच्च जाति के सवर्णों ने श्मशान में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, उस से पता चलता है कि देश में जातिवाद की जड़े कितनी गहरी और अंदर तक धंसी हुई है। इस तरह की घटनाओं और सवर्णों का जातिगत भेदभाव दलितों को मनुकाल में ले जाकर धकेल देता हैं। उच्च श्रेणी के सवर्णों द्वारा दलितों को बार-बार याद दिलाया जाता है कि इस देश में तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं है। यहां तक दलितों लिये मरने के बाद दो गज जमीन उनकी नहीं है। कमाल की बात यह है कि संविधान और लोकतंत्रवादी व्यवस्था के भीतर भी सवर्णों का जातीय दंभ और उच्च श्रेणी की मानसिकता कमजोर होने के बजाय बलवती होती जा रही है।

दलितों को अपमानित करने वाली घटनायें समाज के सभी हलको में दिन प्रतिदिन घटती रहती है। अभी हाल में ही कानपुर देहात के मगतापुर गांव में दलित समाज के लोग सनातन कथा कराने के बजाय बौद्ध या भीम कथा करवा रहे थे। यह बात गांव के उच्च श्रेणी के लोगों को इतनी नगवार लगी कि उन्होंने पूरे गांव के दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। उच्च श्रेणी की मानसिकता और सामंती ठसक दलितों के संस्कृति क्षेत्र को भी नियंत्रण करने का उपक्रम करती आई है। बौद्ध कथा या बाबासाहब की कथा कराने से सवर्णों को लगता है की उनके वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। और, उनके नायकों और प्रतिमानों के समक्ष दलित अपने नायक या प्रमिमान क्यों स्थापित कर रहें है? दलित के नायक और प्रमिमान स्थापित न हो जाये इसलिए उनके संस्कृतिक क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिस की जाती रही है। उच्च श्रेणी की मानसिकता और दंभ दलितों को मनुकाल की याद दिलाये रखने के लिये उनकों प्रताड़ित और अपमानित करने का उपक्रम करता रहता है।

बाबासाहब डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि दलित की कोई मातृभूमि नहीं है। इस कथन के पीछे उनकी गहरी चिंता और पीड़ा महसूस की जा सकती है। बाबासाहब के कहने का अर्थ था कि इस देश में दलितों का कुछ नहीं है। यहां के सवर्ण दलितों को देश का नागरिक नहीं बल्कि गुलाम और अछूत के सिवा कुछ नहीं समझते है। दलित न तो सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग कर सकते थे, और न तो मन्दिर जा सकते, और न ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बाबासाहब ने यह भले यह बात बीसवीं सदी के तीसरे दशक में कही हो लेकिन सच्चाई यह है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी सवर्णों की मानसिकता में ज्याद बदलाव नहीं हुआ है। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ वैसा ही सलूक देखने को मिल रहा है जैसा उनके साथ मनुकाल में होता था। आज भी सवर्ण मानसिकता के लोग दलितों के साथ बड़ी क्रूरता और निर्ममता से पेश आते हैं। यह कटु सच्चाई है कि दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर सवर्ण मानसिकता से भरे लोगों को खून खौल जाता है। सवर्णवादी संरचना दलितों को अछूत और बंधुवा गुलाम के तौर देखने की अभ्यस्त रही है। वर्णगत और सवर्णवादी व्यवस्था की ओर से तय की गयी परिभाषा पर जो दलित नहीं चलता है, उसको सवर्णों के द्वारा सबक सिखा दिया जाता है। दलितों के लिये इस से बड़ी त्रासदी और पीड़ा क्या हो सकती है कि वे जिस मिट्टी में पैदा हुये, जिसके लिये अपना खून पसीना एक कर दिया हो, और, मारने के बाद सवर्णों के द्वारा उनके शव को चिता से उठवा दिया जाये। डॉ. आंबेडकर की चिंता थीं कि हिन्दुओं के शासन में दलितों को प्रताड़ित और अपमानित किया जायेगा। आज बाबासाहब की बात शत प्रतिशत सही साबित हुई है। जहां जातिगत और वर्णगत व्यवस्था का ढांचा सवर्णों को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है, वहीं दलित और स्त्रियों को सम्मान और अधिकारों से वंचित करने का काम भी करता है। देखा जाय तो जातिगत संरचना दलितों और स्त्रियों के लिये मरण-व्यवस्था की तरह है। इसकी संरचना जहां दलितों के अधिकारों का दायरा सीमित कर देती है वहीं उच्च श्रेणी के हिंदुओं को विशेष अधिकारों का समर्थन करती है। वर्ण-व्यवस्था की संरचना दलितों को संसाधनों से भी वंचित कर देती है। संसाधनों से वंचित हो जाने पर दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की कमर टूट गई है। जमीन से लेकर संस्थाओं तक के सारे संसधानों पर सवर्णों का कब्जा है। दलित के पास जमा पूंजी के नाम पर भूख और सवर्णों की प्रताड़ना के सिवा और क्या है? भूमि विहीन दलित आखिर अपने मृत शरीर को कहां दफन करें। यदि दलितों के प्रति सवर्णों का रवैया नहीं बदल रहा है, और वे दलितों के शव को अपने शमशान में जलाने नहीं दे रहें है, तो सरकार बहादुर को दलितों के लिये अलग से श्मशान भूमि के आवंटन की ओर ध्यान देना चाहिये।

भारतीय समाज का सवर्ण तबका जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और रुढ़ियों का पोषक और रक्षक रहा है। यह समाज शास्त्रों और पुरोहितों के दिशा निर्देश में संचालित होता आ रहा है। पुरोहित और पोथाधारी शास्त्रों और स्मृतियों का हवाला देकर दलित विरोधी वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सवर्ण समाज का पढ़ा लिखा तपका भी जाति के जामे को पहना ओढ़ना और बिछना अब तक नहीं छोड़ सका है। संविधान और ज्ञान-विज्ञान की छत्रछाया में भी सवर्ण समाज जातिवाद और भेदभाव की संस्कृति का त्याग नहीं कर सका है। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ यह समाज वैसे ही पेश आता है, जैसे मनुकाल में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था। दलितों के प्रति घृणा का भाव चेतन और अवचेतन के स्तर पर हावी रहता है; जिसके फलस्वरुप दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। सवर्णों का श्रेष्ठता का भाव ही दलितों की गरिमा को लांक्षित और अपमानित करने का काम करता है। संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति और समाज को यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी मनुष्य के साथ भेदभाव और उसकी गरिमा को लांक्षित और अपमानित करने का उपक्रम करे। हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्चस्व रहा है। इनके वर्चस्व ने दलितों और स्त्रियों के साथ घोर सामाजिक अन्याय किया है। उच्च श्रेणी के लोगों की संवेदनायें दलितों के साथ नहीं बल्कि वर्णवादियों के साथ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने जातिगत वर्चस्व को कायम रखने के लिये दलितों के साथ बड़ी निर्ममता और संवेदनहीनता से पेश आते रहे हैं। जातिवादी वर्चस्व ने दलित शोषण और प्रताड़ना की एक अंतहीन जमीन तैयार की है। वर्णवादी शाक्तियां समाज का वातावरण दलितों के अनुकूल नहीं होने देती है।

सवर्णवादी मानसिकता के लोग संविधानवादी व्यवस्था को ताक पर रखकर दलितों को मनुकाल की याद तरोताजा कराने का कोई अवसर नहीं छोड़ते है। वर्णवादी लोग समता और सामाजिक न्याय की सदा धज्जिया उड़ाते आयें है। दलितों पर अत्याचार करने में संवदेनहीनता की सारे हदे पार कर जाते हैं। श्मशान भूमि से दलित स्त्री का शव चिता से उठवा देना, यह सवर्णवाद और सामन्ती ठसक की संवेदनहीनता की पराकष्ठा का उत्कर्ष नहीं तो और क्या है? सवर्णवादी मानसिकता दलितों और पिछड़ों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में सदैव अवरोध पैदा करती रही है। इसी मानसिकता के पक्षधर और समर्थकों ने दलितों को बुनियादी हकों से वंचित करने का काम किया है। यह तय है कि वर्णगत और जातिगत जुगलबंदी जब तक कायम है, तब तक दलितों को अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती है। दलितों के सर्वजानिक क्षेत्र के विकास के लिये जातिवाद और वर्णवाद का खात्मा होना निहायत ही जरुरी है। समाज के नियंताओं और बुद्धिजीवियों को वर्णगत और जातिगत संरचना के खि़लाफ विमर्श का माहौल तैयार करना होगा। सबसे पहले सवर्णो को जातीय दंभ और सामन्ती ठसक के खोल से मुक्त करना होगा। जब तक सवर्ण समाज के लोग अपने भीतर बैठे जातिवाद के दानव को नहीं खत्म करेगें, तब तक समाज के भीतर बदलाव की लहर नहीं आ सकती है। क्योंकि सवर्णवादी मानसिकता ही दलितों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में सर्वाधिक बाधा को तौर पर उपस्थिति होती है। सवर्ण समाज को अमेरिका के रंगभेद आंदोलन से सीख लेनी चाहिये। यदि वहां कोई स्वेत अस्वेतों के साथ भेदभाव करता है तो सबसे पहले मुखर विरोध स्वेतों की ओर से होता है। लेकिन भारत में दलितों के साथ जो अत्याचार और जुल्म होता उसको लेकर सवर्ण समाज के अधिकांश बु़द्धिजीवि चुप्पी साध लेते हैं। सवर्ण समाज के बुद्धिजीवियों को जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के प्रति ‘गैर-आलोचनात्मक’ नहीं होना है। उन्हें दलित समाज पर अत्याचार और जुर्म करने वालों अपने स्वजातीय लोगों की सर्वजानिक तौर पर भर्स्ाना करने की पहल शुरु करनी होगी। सवर्ण बुद्धिजीवियों को जाति विरोधी गोलबंदी में दलितों का साथ देना होगा। मिल जुलकर दलित दलित शोषण के विरुद्ध विमर्श का माहौल तैयार करना होगा, तभी समाज समतावादी व्यवस्था कायम होगी।

लेखक सुरेश कुमार स्वतंत्र रूप से नियमित लेखन करते हैं। संपर्क- 8009824098

“सुप्रीम कोर्ट 2014 से ही संघ के आंगन में नाच रहा है”

Written By- डॉ. सिद्धार्थ

Written By- डॉ. सिद्धार्थबहुजन शोधार्थियों के लिए बना मंच, पीएचडी में मदद करेंगे बहुजन विद्वान

मेरी एक मित्र मुंबई मे रहती हैं। लॉकडाउन से ठीक एक हफ्ता पहले एक लड़की ने उन्हे महाराष्ट्र के किसी गाँव से फोन किया। वह लड़की लगभग रोते हुए उनसे बोली कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और बहुत परेशान हूँ। उसके पीएचडी गाइड ने बीते तीन सालों मे ना तो उसका प्रपोजल पढ़ा न पढ़ने के लिए कोई किताब या पेपर सजेस्ट किया ना ही मीटिंग के लिए टाइम दिया है। वह लड़की एक छोटे से गाँव से आती है, उसके माता पिता दूसरों के खेत पर मजदूरी करते हैं उसके सरनेम से ही पता चलता है कि वह तथाकथित नीचली जाति से आते है। गाइड महोदय इस बेचारी को तीन साल से टाल रहे हैं। अपने थीसिस चैप्टर के ड्राफ्ट लेकर उनके आगे पीछे डोलती रहती है लेकिन ‘महामहिम’ को देखने तक की फुरसत नहीं है।

यह लड़की आत्महत्या के विचारों से घिर गयी, बहुत उदास रहने लगी और फेसबुक पर उखड़ी-उखड़ी पोस्ट लिखने लगी। मेरी मित्र ने इस लड़की को हिम्मत बंधाई और आगे का रास्ता समझाया। यह लड़की ज्योतिबा फूले के विचारों पर पीएचडी कर रही है इसके गाइड महोदय ने अपने जमाने मे राजा राममोहन रॉय पर पीएचडी की है और वे ज्योतिबा या अंबेडकर को नहीं पढ़ना चाहते। रिसर्च कमेटी और पीएचडी गाइड समझाते रहे कि राममोहन रॉय पर शोध करो, लेकिन लड़की अड़ी रही। लेकिन अपने इस निर्णय का परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है।

Video- विदेशों में पढ़ाई और नौकरी कैसे हासिल करें, देखे यह वीडियो

मेरी मित्र ने इस लड़की को मेरा फोन नंबर दिया, वह जानती है कि मैंने ज्योतिबा पर किताब लिखी है। कुछ समय पहले इस लड़की ने मुझे फोन किया। उसकी बातें सुनकर लगा कि अगर इसके रिसर्च गाइड इसे सिर्फ आधा घंटा समय दे दें और सहानुभूति से इसकी बातें सुन लें तो ना सिर्फ यह अवसाद और आत्महत्या के विचारों से बाहर निकल जाएगी बल्कि उसकी पीएचडी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन गाइड को ना फुरसत है ना ही रुचि है।

बीते दस सालों मे मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनीं है, पता चलता है कि न केवल छात्रों की उपेक्षा की जाती है बल्कि लड़कियों का शारीरिक शोषण भी पीएचडी गाइड द्वारा किया जाता है। लड़कों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके घर की साफ सफाई तक करवाई जाती है। ऐसी हालत मे ना केवल गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं बल्कि कई तो आत्महत्या के विचारों और अवसाद मे भी फस जाते हैं।

इस विषय मे मैंने कुछ अकादमिक मित्रों से बात की है, सभी मित्र यह महसूस करते हैं कि बहुजन बच्चों को तानाशाह और शोषक गाइड्स की तानाशाही से बचाने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक अलग से मंच बनाया जाए जहां कुछ मित्र इकट्ठे होकर सभी बच्चों की समस्याओं पर विचार किया जा सके। इसीलिए हम नालंदा पीएचडी कंसल्टेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को उनके विषय और पीएचडी की प्रक्रिया सहित विश्लेषण, लेखन, प्रकाशन आदि से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी।

यह मंच एक तरह से खुली चर्चा का मंच होगा जहां अनुभवी छात्र या शिक्षक नए लोगों से संवाद कर सकेंगे और जरूरी सलाह ले-दे सकेंगे।

इस बेहतरीन मंच के फेसबुक पेज को देखने के लिए आप इस लिंक पर जाएं- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/

संपर्क के लिए यह लिंक देखें- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/about/?ref=page_internal

मेरी एक मित्र मुंबई मे रहती हैं। लॉकडाउन से ठीक एक हफ्ता पहले एक लड़की ने उन्हे महाराष्ट्र के किसी गाँव से फोन किया। वह लड़की लगभग रोते हुए उनसे बोली कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और बहुत परेशान हूँ। उसके पीएचडी गाइड ने बीते तीन सालों मे ना तो उसका प्रपोजल पढ़ा न पढ़ने के लिए कोई किताब या पेपर सजेस्ट किया ना ही मीटिंग के लिए टाइम दिया है। वह लड़की एक छोटे से गाँव से आती है, उसके माता पिता दूसरों के खेत पर मजदूरी करते हैं उसके सरनेम से ही पता चलता है कि वह तथाकथित नीचली जाति से आते है। गाइड महोदय इस बेचारी को तीन साल से टाल रहे हैं। अपने थीसिस चैप्टर के ड्राफ्ट लेकर उनके आगे पीछे डोलती रहती है लेकिन ‘महामहिम’ को देखने तक की फुरसत नहीं है।

यह लड़की आत्महत्या के विचारों से घिर गयी, बहुत उदास रहने लगी और फेसबुक पर उखड़ी-उखड़ी पोस्ट लिखने लगी। मेरी मित्र ने इस लड़की को हिम्मत बंधाई और आगे का रास्ता समझाया। यह लड़की ज्योतिबा फूले के विचारों पर पीएचडी कर रही है इसके गाइड महोदय ने अपने जमाने मे राजा राममोहन रॉय पर पीएचडी की है और वे ज्योतिबा या अंबेडकर को नहीं पढ़ना चाहते। रिसर्च कमेटी और पीएचडी गाइड समझाते रहे कि राममोहन रॉय पर शोध करो, लेकिन लड़की अड़ी रही। लेकिन अपने इस निर्णय का परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है।

Video- विदेशों में पढ़ाई और नौकरी कैसे हासिल करें, देखे यह वीडियो

मेरी मित्र ने इस लड़की को मेरा फोन नंबर दिया, वह जानती है कि मैंने ज्योतिबा पर किताब लिखी है। कुछ समय पहले इस लड़की ने मुझे फोन किया। उसकी बातें सुनकर लगा कि अगर इसके रिसर्च गाइड इसे सिर्फ आधा घंटा समय दे दें और सहानुभूति से इसकी बातें सुन लें तो ना सिर्फ यह अवसाद और आत्महत्या के विचारों से बाहर निकल जाएगी बल्कि उसकी पीएचडी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन गाइड को ना फुरसत है ना ही रुचि है।

बीते दस सालों मे मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनीं है, पता चलता है कि न केवल छात्रों की उपेक्षा की जाती है बल्कि लड़कियों का शारीरिक शोषण भी पीएचडी गाइड द्वारा किया जाता है। लड़कों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके घर की साफ सफाई तक करवाई जाती है। ऐसी हालत मे ना केवल गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं बल्कि कई तो आत्महत्या के विचारों और अवसाद मे भी फस जाते हैं।

इस विषय मे मैंने कुछ अकादमिक मित्रों से बात की है, सभी मित्र यह महसूस करते हैं कि बहुजन बच्चों को तानाशाह और शोषक गाइड्स की तानाशाही से बचाने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक अलग से मंच बनाया जाए जहां कुछ मित्र इकट्ठे होकर सभी बच्चों की समस्याओं पर विचार किया जा सके। इसीलिए हम नालंदा पीएचडी कंसल्टेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके जरिए छात्रों को उनके विषय और पीएचडी की प्रक्रिया सहित विश्लेषण, लेखन, प्रकाशन आदि से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी।

यह मंच एक तरह से खुली चर्चा का मंच होगा जहां अनुभवी छात्र या शिक्षक नए लोगों से संवाद कर सकेंगे और जरूरी सलाह ले-दे सकेंगे।

इस बेहतरीन मंच के फेसबुक पेज को देखने के लिए आप इस लिंक पर जाएं- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/

संपर्क के लिए यह लिंक देखें- https://www.facebook.com/Nalanda-PhD-Consultancy-Services-105884247896685/about/?ref=page_internal राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्जदार है

Written By- सूरज येंगड़े

आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछेक तरीकों में से एक थे। किन्तु ये बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति का माध्यम सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है।

एक राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्ज़दार है- जिनके कन्धों पर उसके सभ्यतागत स्तंभ खड़े किए गए हैं। दलित प्रतिभा, कौशल और आंतरिक-बल आदि भारत को अंग्रेजों सहित बाहरी लोगों के लिए सबसे वांछनीय स्थानों में से एक बनाता है। कला के विभिन्न स्वरुप, साहित्य, संगीत, कविता इत्यादि की उत्पत्ति दलित, आदिवासी और शूद्रों के जन-जीवन से हुई है। अपने आविष्कारशील प्रतिभा और प्रदर्शन के उत्साह में, दलितों ने अपनी त्रासदियों को एक लय में पिरोया है, तथा अस्पृश्यता की यातनाओं के बीच अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। वे रोये हैं, और आग्रह किया, विरोध-प्रदर्शन किये और लड़ाई भी की है। इस सबके द्वारा उन्होंने संवेदी अनुभवों के नए स्वरूपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

लगभग सभी “प्रतिष्ठित और शास्त्रीय” भारतीय कला के स्वरूपों का उद्गम दलितों के जन-जीवन में दिखता है। दलित कला की चोरी और उसके ब्रह्मणिकरण के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद दलितों के दावों को रोकने के लिए, उन्हें विभिन्न कलाओं में भाग लेने और अभ्यास करने से रोक दिया गया। इसने दलित प्रतिभा की किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को समाप्त किया है। यही कारण है कि आज भी, कई उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित कलाओं में दलितों की भागीदारी नहीं है।

अन्य नयी खोजों में भी, दलितों ने विज्ञान को फलने-फूलने और तर्कवाद को तरजीह/प्रधानता हासिल करने में मदद की है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों और प्रार्थनाओं में, आत्मज्ञान के सार को सर्वशक्तिमान माना है। ऐसे में, हम दलित अस्मिता और अस्तित्व की हत्या करने की अपनी पिछली गलतियों को कैसे सुलझाएं ताकि भविष्य के लिए स्थिति को ठीक किया जा सके? इस सवाल का उत्तर, “जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता या किसी अन्य तरीके से सहयोग करके अपनी गलतियों को सुधार कर” भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति के बारे में सोचने का एक संभावित तरीका है। यह अतीत और आगे बढ़ने वाले अन्याय को ठीक करने का एक माध्यम है। भूल-सुधारों को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

नैतिक भूल-सुधार:- ज़ख़्मी दिलों और दिमागों के उपचार करने हेतु पिछली गलतियों को स्वीकारना और क्षमा माँगना।

आध्यात्मिक भूल-सुधार:- उन समुदायों को नेतृत्व और सम्मान देना, जिनके अध्यात्म के प्रति प्रयासों को अपराध घोषित कर दिया गया।

सशर्त भूल-सुधार:- यह धन और भौतिक सामग्री की अदायगी के रूप में एक मुआवज़ा/भूल-सुधार है। यह उन सामाजिक और आर्थिक कारकों से निकलता है जो एक पूरे समुदाय की भूमि, श्रम और मूल्य लूटते हैं।

क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार उपनिवेश देशों की एक अंतरराष्ट्रीय मांग है। “क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार और पुनर्वितरणवादी न्याय के विभिन्न वैश्विक दावों के लिए नैतिक, कानूनी, आर्थिक, ऐतिहासिक, और राजनीतिक साक्ष्यों” की जांच करने के लिए हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में लैंसेट कमीशन ऑन रेपरेशंस की स्थापना की गई जहाँ अफ्रीकी अमरीकियों, रोमन, कैरेबियन दासता के साथ साथ, भारत की जाति व्यवस्था के पीड़ितों को भी सुना गया। इसमें भारतीय सन्दर्भ को अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट और अमित थोरात ने पेश किया था।

क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का यह माध्यम, दलितों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में खेत से लेकर उद्योगों तक अपना खून-पसीना एक किया, के अवैतनिक श्रम के भारी बोझ के बारे में चिंतन-मनन करने के लिए, देश के समक्ष अवसर मुहैया कराता है। देश की आत्मा लगातार नष्ट की जा रही है, जिसके पुनः जीर्णोद्धार के लिए पुनर्वितरणकारी न्याय और क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का ऐसा प्रावधान करना आवश्यक है। दलित महिलाओं के कोख-संबंधी कठोर श्रम को ध्यान में रखते हुए और भूमि पुनर्वितरण के रूप में पुनर्वितरणकारी न्याय करना ज़रूरी है।

विरोध-प्रदर्शनों और न्याय के आंदोलनों के पक्ष में, दलित अभी तक भूल-सुधार/मुआवज़े की मांग के करीब भी नहीं आये हैं। यह एक मौका है उस समाज को एक आईना दिखाने का, जो अपनी आंतरिक असुरक्षा की भावना के कारण दलितों के खिलाफ निरंतर हिंसा और उनसे घृणा करता है। असुरक्षा की ये भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित हुई हैं। क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार की यह प्रक्रिया हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में एक-साथ आने और स्वतंत्रता के खंडित वादों के पुनर्निर्माण में सहयोग का एक अवसर है।

इस देश का प्रत्येक संस्थान दलित हिंसा के इस अपराध में संलिप्त है। यह बहुत आसानी से, देश को एक रखने वाली संरचनाओं में स्थानांतरित हो गया है। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दलित जातियों, जिनका श्रम और सम्मान भारत की सत्तारूढ़ जातियों द्वारा शून्य कर दिया गया, को न्याय प्रदान करने का महज़ एक तरीका है।

एक राष्ट्र के रूप में, खुद को साबित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से शोक मनाने या दुःखों को साझा करने में सक्षम होने की बहुत जरूरत है। यह देश नाज़ी नरसंहार के पीड़ितों, यहां तक कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के पीड़ितों के लिए शोक मना सकता है, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचारों पर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।

इस बड़ी उदासीनता को बदलने या खत्म करने के लिए, हमें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछ तरीकों में से एक थे। लेकिन ये सर्वाधिक विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार सबसे व्यवहिरिक तरीकों में से एक

Written By- सूरज येंगड़े

आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछेक तरीकों में से एक थे। किन्तु ये बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति का माध्यम सबसे व्यवहारिक तरीकों में से एक है।

एक राष्ट्र के रूप में भारत दलितों का कर्ज़दार है- जिनके कन्धों पर उसके सभ्यतागत स्तंभ खड़े किए गए हैं। दलित प्रतिभा, कौशल और आंतरिक-बल आदि भारत को अंग्रेजों सहित बाहरी लोगों के लिए सबसे वांछनीय स्थानों में से एक बनाता है। कला के विभिन्न स्वरुप, साहित्य, संगीत, कविता इत्यादि की उत्पत्ति दलित, आदिवासी और शूद्रों के जन-जीवन से हुई है। अपने आविष्कारशील प्रतिभा और प्रदर्शन के उत्साह में, दलितों ने अपनी त्रासदियों को एक लय में पिरोया है, तथा अस्पृश्यता की यातनाओं के बीच अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। वे रोये हैं, और आग्रह किया, विरोध-प्रदर्शन किये और लड़ाई भी की है। इस सबके द्वारा उन्होंने संवेदी अनुभवों के नए स्वरूपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

लगभग सभी “प्रतिष्ठित और शास्त्रीय” भारतीय कला के स्वरूपों का उद्गम दलितों के जन-जीवन में दिखता है। दलित कला की चोरी और उसके ब्रह्मणिकरण के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद दलितों के दावों को रोकने के लिए, उन्हें विभिन्न कलाओं में भाग लेने और अभ्यास करने से रोक दिया गया। इसने दलित प्रतिभा की किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को समाप्त किया है। यही कारण है कि आज भी, कई उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित कलाओं में दलितों की भागीदारी नहीं है।

अन्य नयी खोजों में भी, दलितों ने विज्ञान को फलने-फूलने और तर्कवाद को तरजीह/प्रधानता हासिल करने में मदद की है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों और प्रार्थनाओं में, आत्मज्ञान के सार को सर्वशक्तिमान माना है। ऐसे में, हम दलित अस्मिता और अस्तित्व की हत्या करने की अपनी पिछली गलतियों को कैसे सुलझाएं ताकि भविष्य के लिए स्थिति को ठीक किया जा सके? इस सवाल का उत्तर, “जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता या किसी अन्य तरीके से सहयोग करके अपनी गलतियों को सुधार कर” भूल-सुधार/क्षतिपूर्ति के बारे में सोचने का एक संभावित तरीका है। यह अतीत और आगे बढ़ने वाले अन्याय को ठीक करने का एक माध्यम है। भूल-सुधारों को तीन व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

नैतिक भूल-सुधार:- ज़ख़्मी दिलों और दिमागों के उपचार करने हेतु पिछली गलतियों को स्वीकारना और क्षमा माँगना।

आध्यात्मिक भूल-सुधार:- उन समुदायों को नेतृत्व और सम्मान देना, जिनके अध्यात्म के प्रति प्रयासों को अपराध घोषित कर दिया गया।

सशर्त भूल-सुधार:- यह धन और भौतिक सामग्री की अदायगी के रूप में एक मुआवज़ा/भूल-सुधार है। यह उन सामाजिक और आर्थिक कारकों से निकलता है जो एक पूरे समुदाय की भूमि, श्रम और मूल्य लूटते हैं।

क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार उपनिवेश देशों की एक अंतरराष्ट्रीय मांग है। “क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार और पुनर्वितरणवादी न्याय के विभिन्न वैश्विक दावों के लिए नैतिक, कानूनी, आर्थिक, ऐतिहासिक, और राजनीतिक साक्ष्यों” की जांच करने के लिए हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में लैंसेट कमीशन ऑन रेपरेशंस की स्थापना की गई जहाँ अफ्रीकी अमरीकियों, रोमन, कैरेबियन दासता के साथ साथ, भारत की जाति व्यवस्था के पीड़ितों को भी सुना गया। इसमें भारतीय सन्दर्भ को अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट और अमित थोरात ने पेश किया था।

क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का यह माध्यम, दलितों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में खेत से लेकर उद्योगों तक अपना खून-पसीना एक किया, के अवैतनिक श्रम के भारी बोझ के बारे में चिंतन-मनन करने के लिए, देश के समक्ष अवसर मुहैया कराता है। देश की आत्मा लगातार नष्ट की जा रही है, जिसके पुनः जीर्णोद्धार के लिए पुनर्वितरणकारी न्याय और क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार का ऐसा प्रावधान करना आवश्यक है। दलित महिलाओं के कोख-संबंधी कठोर श्रम को ध्यान में रखते हुए और भूमि पुनर्वितरण के रूप में पुनर्वितरणकारी न्याय करना ज़रूरी है।

विरोध-प्रदर्शनों और न्याय के आंदोलनों के पक्ष में, दलित अभी तक भूल-सुधार/मुआवज़े की मांग के करीब भी नहीं आये हैं। यह एक मौका है उस समाज को एक आईना दिखाने का, जो अपनी आंतरिक असुरक्षा की भावना के कारण दलितों के खिलाफ निरंतर हिंसा और उनसे घृणा करता है। असुरक्षा की ये भावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित हुई हैं। क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार की यह प्रक्रिया हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में एक-साथ आने और स्वतंत्रता के खंडित वादों के पुनर्निर्माण में सहयोग का एक अवसर है।

इस देश का प्रत्येक संस्थान दलित हिंसा के इस अपराध में संलिप्त है। यह बहुत आसानी से, देश को एक रखने वाली संरचनाओं में स्थानांतरित हो गया है। आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दलित जातियों, जिनका श्रम और सम्मान भारत की सत्तारूढ़ जातियों द्वारा शून्य कर दिया गया, को न्याय प्रदान करने का महज़ एक तरीका है।

एक राष्ट्र के रूप में, खुद को साबित करने के लिए हमें सामूहिक रूप से शोक मनाने या दुःखों को साझा करने में सक्षम होने की बहुत जरूरत है। यह देश नाज़ी नरसंहार के पीड़ितों, यहां तक कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के पीड़ितों के लिए शोक मना सकता है, लेकिन दलितों के खिलाफ अत्याचारों पर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है।

इस बड़ी उदासीनता को बदलने या खत्म करने के लिए, हमें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। आरक्षण और भूमि सुधारों के माध्यम से संवैधानिक वादे हमें इकठ्ठा करने के लिए कुछ तरीकों में से एक थे। लेकिन ये सर्वाधिक विवादित रहे हैं। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति/भूल-सुधार सबसे व्यवहिरिक तरीकों में से एक  हैं।

हैं।

- लेखक सूरज येंगड़े अंबेडकरवादी युवा हैं। वर्तमान में हार्वर्ड युनिवर्सिटी में पोस्ट डाक्ट्रेट फेलो हैं। “कॉस्ट मैटर्स” किताब के लेखक हैं। हिन्दी अनुवाद- कोमल रजक (डॉक्टोरल स्कॉलर, दिल्ली विश्वविद्यालय)

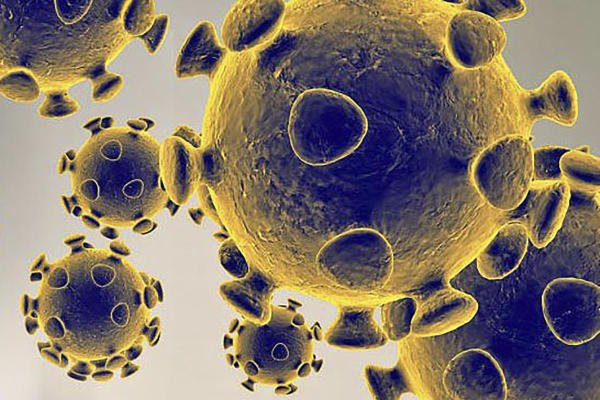

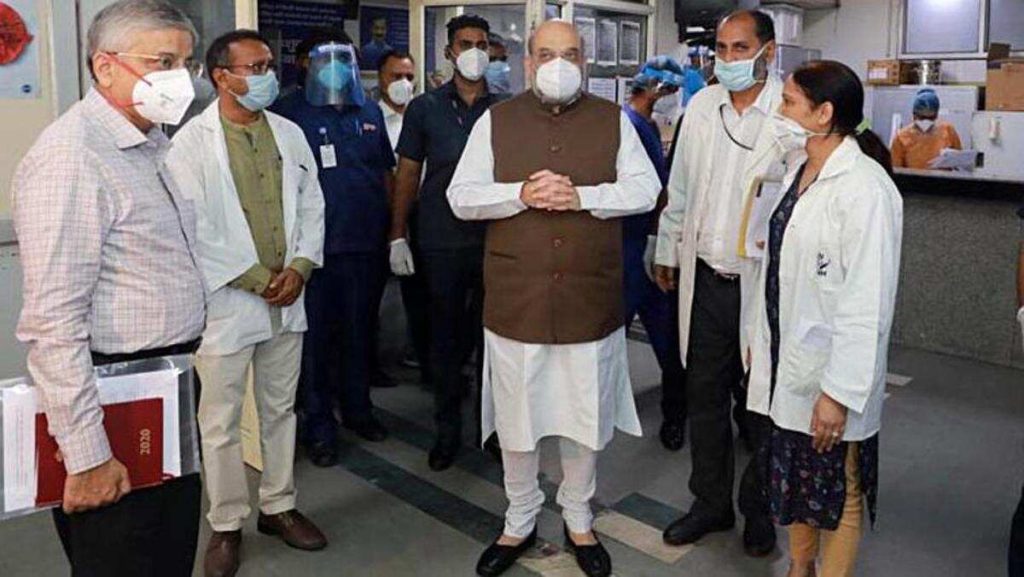

कोरोना के दौर में डॉक्टरों की अग्निपरीक्षा

देश भर में साढ़े तीन लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चिकित्सक संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों के खस्ता हाल का मुद्दा उठाया गया है। संस्था ने पत्र के साथ प्रधानमंत्री को एक सूची भेजी है। इसमें सात अगस्त 2020 तक कोविड का शिकार हो चुके 196 डॉक्टरों के नाम तथा अन्य विवरण हैं। एसोसिएशन ने पत्र में ध्यान दिलाया है, “कोविड से संक्रमित हुए डॉक्टरों और उनके परिजनों को बेड उपलब्ध न होने से उन्हें अस्पतालों में एडमिट नहीं किया जा रहा है, और अधिकांश डॉक्टरों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं।”

पत्र में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिजनों को संक्रमित होने के बाद समय से और मानक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। एसोसिएशन ने लिखा है, “प्रधानमंत्री जी, यह जरूरी है कि हम आपको ध्यान दिलाएं कि इन हालात का स्वास्थ्यकर्मियों के समुदाय पर बहुत ही हतोत्साहित करने वाला असर पड़ रहा है।” एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा ने कहा है, “हम चाहते हैं कि महामारी में काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए।”

देश भर में साढ़े तीन लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चिकित्सक संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों के खस्ता हाल का मुद्दा उठाया गया है। संस्था ने पत्र के साथ प्रधानमंत्री को एक सूची भेजी है। इसमें सात अगस्त 2020 तक कोविड का शिकार हो चुके 196 डॉक्टरों के नाम तथा अन्य विवरण हैं। एसोसिएशन ने पत्र में ध्यान दिलाया है, “कोविड से संक्रमित हुए डॉक्टरों और उनके परिजनों को बेड उपलब्ध न होने से उन्हें अस्पतालों में एडमिट नहीं किया जा रहा है, और अधिकांश डॉक्टरों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं।”

पत्र में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिजनों को संक्रमित होने के बाद समय से और मानक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। एसोसिएशन ने लिखा है, “प्रधानमंत्री जी, यह जरूरी है कि हम आपको ध्यान दिलाएं कि इन हालात का स्वास्थ्यकर्मियों के समुदाय पर बहुत ही हतोत्साहित करने वाला असर पड़ रहा है।” एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा ने कहा है, “हम चाहते हैं कि महामारी में काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए।”

एसोसिएशन के मानद महासचिव आरवी अशोकन ने पत्र के माध्यम से कहा है, “डॉक्टरों को बीमार पड़ने पर अस्पताल में एडमिट किया जाना और बेड तथा दवाएं उपलब्ध कराया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह महामारी डॉक्टरों की जान लेने के मामले में एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अगली क़तार के योद्धा हैं, एक डॉक्टर की जान पर खतरे का मतलब उस पर निर्भर हजारों मरीजों को असुरक्षा में डाल देना है।”

हमारा आत्ममुग्ध शीर्ष नेतृत्व व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की कोई बात स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन हालात यह हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने वाले लगभग सभी राजनेताओं और वीआईपी लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ही कराया है, और शायद इसीलिए उनके बीच मृत्युदर भी न के बराबर है, जबकि देश में अब तक लगभग 44 हजार गैर वीआईपी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

एसोसिएशन के मानद महासचिव आरवी अशोकन ने पत्र के माध्यम से कहा है, “डॉक्टरों को बीमार पड़ने पर अस्पताल में एडमिट किया जाना और बेड तथा दवाएं उपलब्ध कराया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह महामारी डॉक्टरों की जान लेने के मामले में एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अगली क़तार के योद्धा हैं, एक डॉक्टर की जान पर खतरे का मतलब उस पर निर्भर हजारों मरीजों को असुरक्षा में डाल देना है।”

हमारा आत्ममुग्ध शीर्ष नेतृत्व व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की कोई बात स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन हालात यह हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने वाले लगभग सभी राजनेताओं और वीआईपी लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ही कराया है, और शायद इसीलिए उनके बीच मृत्युदर भी न के बराबर है, जबकि देश में अब तक लगभग 44 हजार गैर वीआईपी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

अभी हाल में ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी संक्रमित होने के बाद राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों के बजाय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पांच सितारा निजी अस्पताल मेदांता का चुनाव किया और यहां तक कि मेदांता में भी उनकी देखरेख के लिए साथ ही साथ एम्स के डॉक्टरों की भी ड्यूटी लग रही है। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि खुद गृहमंत्री जी का अपनी ही व्यवस्था से विश्वास उठ गया?

एक अगस्त को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित का कोविड टेस्ट प्राइवेट कावेरी अस्पताल में हुआ और पॉजिटिव आने पर वे प्राइवेट अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए। इसी तरह से तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री पी थंगमानी, उच्चशिक्षा मंत्री केपी अनबालागन और सहकारिता मंत्री सेलुर के राजू ने भी कोविड होने के बाद सुख-सुविधाओं वाले प्राइवेट उस्पताल में ही भर्ती होना पसंद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कोविड का इलाज भोपाल के चिरायु प्राइवेट अस्पताल में और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बंगलुरु के मणिपाल प्राइवेट अस्पताल में कराया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया ने भी अपने नेताजी का अनुसरण करते हुए अपना इलाज चिरायु अस्पताल में ही कराया। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाज भी गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में हुआ।

सवाल है कि आखिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। सवाल यह भी है कि देश के भीतर आम और खास के लिए अलग-अलग स्वास्थ सुविधाएं कब तक चलती रहेगी। सवाल यह भी है कि कोविड को हराने में जुटे डाक्टरों की सुविधाओं का इंतजाम कब हो सकेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि इस दौरान बीमार हो रहे डॉक्टरों के लिए सरकार विशेष इंतजाम कब करेगी।

अभी हाल में ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी संक्रमित होने के बाद राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों के बजाय हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पांच सितारा निजी अस्पताल मेदांता का चुनाव किया और यहां तक कि मेदांता में भी उनकी देखरेख के लिए साथ ही साथ एम्स के डॉक्टरों की भी ड्यूटी लग रही है। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि खुद गृहमंत्री जी का अपनी ही व्यवस्था से विश्वास उठ गया?

एक अगस्त को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित का कोविड टेस्ट प्राइवेट कावेरी अस्पताल में हुआ और पॉजिटिव आने पर वे प्राइवेट अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए। इसी तरह से तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री पी थंगमानी, उच्चशिक्षा मंत्री केपी अनबालागन और सहकारिता मंत्री सेलुर के राजू ने भी कोविड होने के बाद सुख-सुविधाओं वाले प्राइवेट उस्पताल में ही भर्ती होना पसंद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कोविड का इलाज भोपाल के चिरायु प्राइवेट अस्पताल में और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बंगलुरु के मणिपाल प्राइवेट अस्पताल में कराया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया ने भी अपने नेताजी का अनुसरण करते हुए अपना इलाज चिरायु अस्पताल में ही कराया। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाज भी गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में हुआ।

सवाल है कि आखिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। सवाल यह भी है कि देश के भीतर आम और खास के लिए अलग-अलग स्वास्थ सुविधाएं कब तक चलती रहेगी। सवाल यह भी है कि कोविड को हराने में जुटे डाक्टरों की सुविधाओं का इंतजाम कब हो सकेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि इस दौरान बीमार हो रहे डॉक्टरों के लिए सरकार विशेष इंतजाम कब करेगी।

- By- डॉ. सिद्धार्थ

जब ब्राह्मण युवक ने फोन कर कहा, आपने दलित दरोगा कि ब्राह्मणों से मारपीट की खबर क्यों नहीं चलाई

गाज़ीपुर जिले के ग्राम नूरपुर स्थित हाल्ट थाने की घटना परेशान करने वाली है। यहां आरोप है कि थाने के एक दारोगा ने जो कि दलित समाज का है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर बर्बरता की है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वह किसी भी सभ्य इंसान को परेशान कर सकते हैं। दारोगा के इस मार-पीट का जमकर विरोध होना चाहिए।

कल मेरे पास इस संबंध में एक अपरिचित ब्राह्मण समाज के युवक का फोन भी आया। गुस्से में उसने कहा भी कि अब मैं इस पर खबर क्यों नहीं बना रहा? उसका आरोप था कि मैं सिर्फ दलित उत्पीड़न की खबरें ही बनाता हूं। हालांकि उसका यह आरोप ठीक नहीं था, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 18 मिनट में किसी न किसी रूप में दलित उत्पीड़न होता है, यानी एक घंटे में तकरीबन 3 घटनाएं। यानी कि 24 घंटे में तकरीबन 72 घटनाएं। और मैं हर दिन दलित उत्पीड़न की 72 घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्योंकि कईयों के पास उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं होता, कईयों की FIR यही पुलिस महकमा नहीं लिखता। थाने में बैठे कथित ऊंची जाति के तमाम अधिकारी दलितों को गाली-गलौच कर थाने से भगा देते हैं। और बिना साक्ष्य के मैं खबर बनाने से बचता हूं। मेरे पास यह भी खबरें आती है कि कई लोगों के घरों की लड़कियों का अपहरण हुआ है और पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही है, दर्ज कर भी लिया है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्यादा क्या कहूं आप भी इसी देश में रहते हैं, जानते ही होंगे।

तो ब्राह्मण युवक के फोन पर आते हैं। दलित पत्रकारिता से जुड़ने के बाद बीते आठ सालों में मुझे किसी ब्राह्मण या किसी भी ऊंची जाति या फिर मजबूत ओबीसी जाति के भी किसी व्यक्ति ने आज तक फोन कर के यह नहीं कहा कि फलां गांव या शहर में मेरे समाज के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार किया है, आप खबर बनाइए, या फिर फलां सवर्ण पुलिस अधिकारी दलितों की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आप खबर बनाइए। आरोप लगाने वालों को खुद से यह भी पूछना चाहिए कि दलित/आदिवासी उत्पीड़न की तमाम बड़ी खबरें दबा जाने या फिर दलित/आदिवासी समाज के हितों से जुड़ी तमाम खबरें नहीं चलाने को लेकर उन्होंने अब तक कितने समाचार समूहों को फोन किया, या ई-मेल लिखा है। महाराष्ट्र के खैरलांजी से लेकर हरियाणा के मिर्चपुर या फिर गुजरात के ऊना जैसी घटनाओं में पुलिस और भारतीय मीडिया की अनदेखी के कारण पीड़ितों को इंसान न मिलने से वो कितने चिंतित हुए थे?

लेकिन मेरे पास गुस्से में यह फोन जरूर आता है कि आप दलितों द्वारा सवर्ण उत्पीड़न की खबरें नहीं चलातें। हालांकि इस तरह कि घटनाएं सालों में एकाध ही आती है। जिनको पता हो कि दलित आदतन सवर्णों पर अत्याचार करता है तो थेथरई से पहले मुझे साल में दस ऐसी घटनाओं के खबरों का लिंक साझा जरूर करे।

खैर, गाजीपुर की घटना पर आते हैं। दलित समाज के दारोगा ने जो भी किया, वह निंदनिय है। उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करे। मुझे ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक समुदाय विशेष के हाथ में कोई भी मांस हो, उसे गाय का मांस बताकर पीटकर अधमरा कर दिया जाए। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां गरीबों और कमजोरों को न्याय न मिले, चाहे वह किसी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोष पर अत्याचार कर बच जाए।

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप हो कि उसने किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर जुल्म किया है, या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव किया है, उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ऐसी तमाम घटनाओं की निंदा करता हूं।

हालांकि इस खबर के संदर्भ में बाद में साफ हो गया कि दलित पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा फसाने की कोशिश हो रही थी। देखे लिंक

लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर दलितों के साथ अत्याचार पर सवर्णों के मुंह में दही क्यों जम जाता है। उन्हें तब दर्द क्यों नहीं होता??

गाज़ीपुर जिले के ग्राम नूरपुर स्थित हाल्ट थाने की घटना परेशान करने वाली है। यहां आरोप है कि थाने के एक दारोगा ने जो कि दलित समाज का है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर बर्बरता की है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वह किसी भी सभ्य इंसान को परेशान कर सकते हैं। दारोगा के इस मार-पीट का जमकर विरोध होना चाहिए।

कल मेरे पास इस संबंध में एक अपरिचित ब्राह्मण समाज के युवक का फोन भी आया। गुस्से में उसने कहा भी कि अब मैं इस पर खबर क्यों नहीं बना रहा? उसका आरोप था कि मैं सिर्फ दलित उत्पीड़न की खबरें ही बनाता हूं। हालांकि उसका यह आरोप ठीक नहीं था, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 18 मिनट में किसी न किसी रूप में दलित उत्पीड़न होता है, यानी एक घंटे में तकरीबन 3 घटनाएं। यानी कि 24 घंटे में तकरीबन 72 घटनाएं। और मैं हर दिन दलित उत्पीड़न की 72 घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्योंकि कईयों के पास उत्पीड़न का साक्ष्य नहीं होता, कईयों की FIR यही पुलिस महकमा नहीं लिखता। थाने में बैठे कथित ऊंची जाति के तमाम अधिकारी दलितों को गाली-गलौच कर थाने से भगा देते हैं। और बिना साक्ष्य के मैं खबर बनाने से बचता हूं। मेरे पास यह भी खबरें आती है कि कई लोगों के घरों की लड़कियों का अपहरण हुआ है और पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही है, दर्ज कर भी लिया है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ज्यादा क्या कहूं आप भी इसी देश में रहते हैं, जानते ही होंगे।

तो ब्राह्मण युवक के फोन पर आते हैं। दलित पत्रकारिता से जुड़ने के बाद बीते आठ सालों में मुझे किसी ब्राह्मण या किसी भी ऊंची जाति या फिर मजबूत ओबीसी जाति के भी किसी व्यक्ति ने आज तक फोन कर के यह नहीं कहा कि फलां गांव या शहर में मेरे समाज के लोगों ने दलितों पर बहुत अत्याचार किया है, आप खबर बनाइए, या फिर फलां सवर्ण पुलिस अधिकारी दलितों की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आप खबर बनाइए। आरोप लगाने वालों को खुद से यह भी पूछना चाहिए कि दलित/आदिवासी उत्पीड़न की तमाम बड़ी खबरें दबा जाने या फिर दलित/आदिवासी समाज के हितों से जुड़ी तमाम खबरें नहीं चलाने को लेकर उन्होंने अब तक कितने समाचार समूहों को फोन किया, या ई-मेल लिखा है। महाराष्ट्र के खैरलांजी से लेकर हरियाणा के मिर्चपुर या फिर गुजरात के ऊना जैसी घटनाओं में पुलिस और भारतीय मीडिया की अनदेखी के कारण पीड़ितों को इंसान न मिलने से वो कितने चिंतित हुए थे?

लेकिन मेरे पास गुस्से में यह फोन जरूर आता है कि आप दलितों द्वारा सवर्ण उत्पीड़न की खबरें नहीं चलातें। हालांकि इस तरह कि घटनाएं सालों में एकाध ही आती है। जिनको पता हो कि दलित आदतन सवर्णों पर अत्याचार करता है तो थेथरई से पहले मुझे साल में दस ऐसी घटनाओं के खबरों का लिंक साझा जरूर करे।

खैर, गाजीपुर की घटना पर आते हैं। दलित समाज के दारोगा ने जो भी किया, वह निंदनिय है। उसकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर उसपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करे। मुझे ऐसा समाज बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक समुदाय विशेष के हाथ में कोई भी मांस हो, उसे गाय का मांस बताकर पीटकर अधमरा कर दिया जाए। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए जहां गरीबों और कमजोरों को न्याय न मिले, चाहे वह किसी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो। मुझे ऐसा देश और समाज बिल्कुल नहीं चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोष पर अत्याचार कर बच जाए।

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप हो कि उसने किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर जुल्म किया है, या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव किया है, उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ऐसी तमाम घटनाओं की निंदा करता हूं।

हालांकि इस खबर के संदर्भ में बाद में साफ हो गया कि दलित पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा फसाने की कोशिश हो रही थी। देखे लिंक

लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर दलितों के साथ अत्याचार पर सवर्णों के मुंह में दही क्यों जम जाता है। उन्हें तब दर्द क्यों नहीं होता??

नई शिक्षा नीति से उठते सवाल

Written By- प्रेमकुमार मणि

जुलाई महीने की 29 तारीख को केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसके पूर्व 1986 में राजीव गाँधी सरकार ने इस विभाग में एक बदलाव लाया था, जिसमे दिखने लायक बात यही थी कि शिक्षा विभाग का नाम बदल कर मानव संसाधन विभाग कर दिया गया था। कल की घोषणा में पुनर्मूसिको भव, अर्थात फिर से इस विभाग का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया।

कुछ बड़ी तब्दीलियां की गयी हैं। 10 +2 प्रणाली को ख़त्म कर के 5 +3 +3 +4 प्रणाली अपनायी गयी है। स्कूल से पहले ही बच्चों की शिक्षा आरम्भ हो जाएगी। इसे आंगनबाड़ियाँ अंजाम देंगी और यह फाउंडेशन कोर्स होगा। यह तीन साल को होगा। प्री -स्कूलिंग दो साल का होगा – कक्षा एक और दो। इस तरह फाउंडेशन और प्री मिल कर आरंभिक पांच। फिर कक्षा तीन से पांच तक का तीन वर्षीय मिडिल कोर्स। इसके बाद छह, सात,आठ का सेकंडरी और आखिर में नौ, दस, ग्यारह,बारह का हायर सेकंडरी कोर्स। खास बात यह है कि मिडिल कोर्स से ही कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा। उम्मीद की गयी है कि हर छात्र किसी न किसी हुनर के साथ, यानी हुनरमंद होकर ही स्कूल से बाहर निकलेगा। इस लक्ष्य की सराहना कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है।

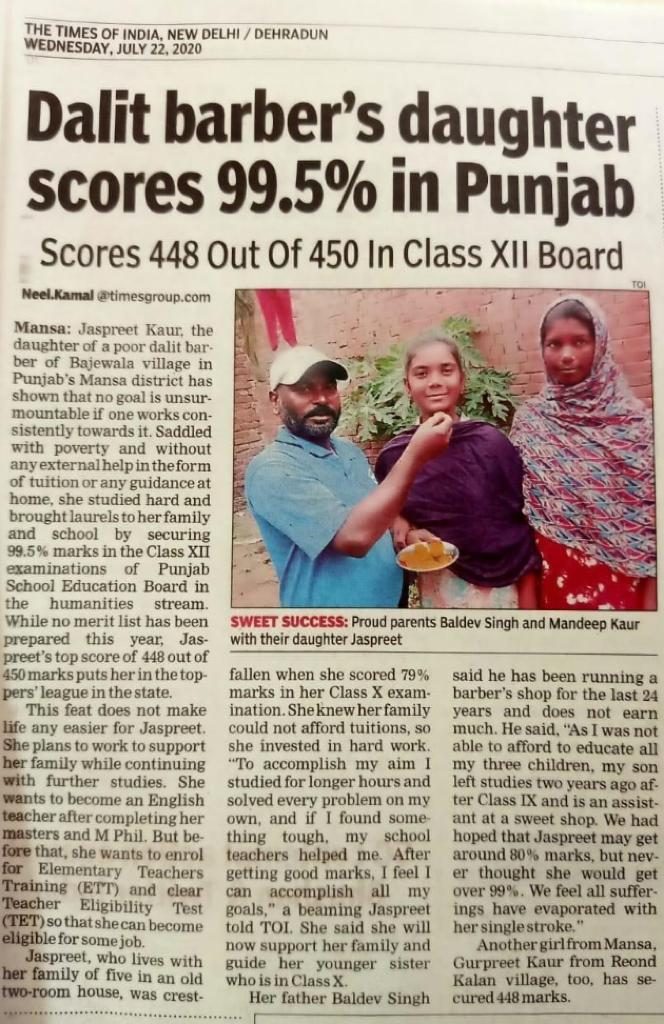

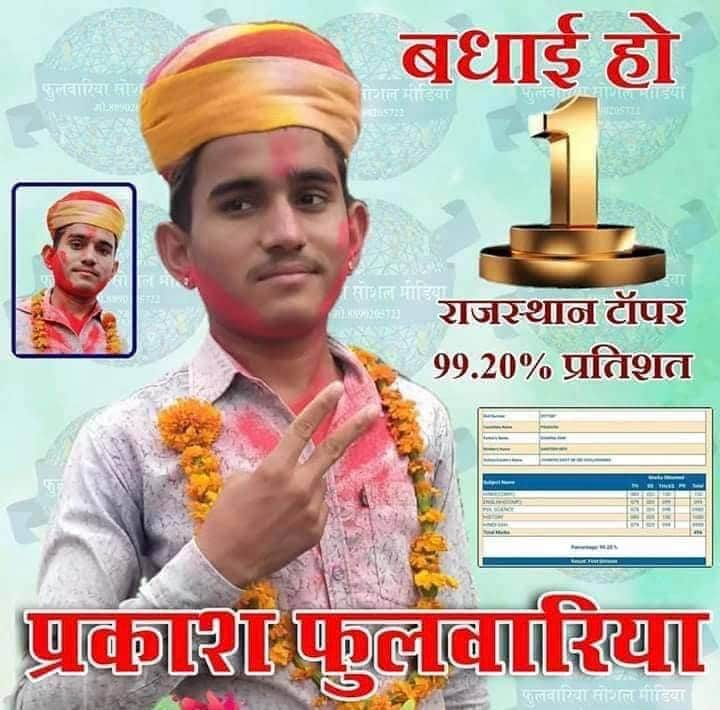

वीडियो देखिए- बाबासाहेब की नई पीढ़ी का धमाल, देश, प्रदेश, जिलों में बने टॉपर

इस पूरे प्रयोग को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस नीति को अंजाम देने के लिए सुब्रह्मण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली अलग-अलग समितियों ने मिहनत की है। निचले स्तरों से भी काफी कुछ अध्ययन किये जाने की बात कही गयी है। फिर भी बहुत से सवाल उठते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी अभी भी बच्चों की देखभाल करती है। इस घोषणा ने उसे बाल कल्याण से उठा कर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ला दिया है। बाकी बारह कक्षाओं की व्यवस्था है ही। मेरी समझ से पुरानी व्यवस्था 10 +2 अधिक सही थी। दो सोपानीय की जगह चार सोपानीय का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। क्या सरकार चाहती है कि बच्चे बीच में पढाई का सिलसिला तोड़ें? यानी पहले, दूसरे या तीसरे सोपान पर भी स्कूल छोड़ सकते हैं।अनिवार्य शिक्षा के वातावरण को यह कमजोर करता प्रतीत होता है। ग़रीबों को शिक्षा से दूर रखने की छुपी और शातिर कोशिश के रूप में भी इसे देखा जायेगा।

उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को चार साल का किया गया है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, यानि मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद बिना एम् फिल के पीएचडी। डिग्री कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि छात्र बीच में भी यदि पढाई छोड़ते हैं, तो उन्हें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। पहला साल पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे -चौथे साल के बाद डिग्री दे दिए जाने की व्यवस्था है। इसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहा गया है।

वीडियो- एक दलित कारसेवक से सुनिए अयोध्या आंदोलन की सच्चाई

आरंभिक शिक्षा में पहले भी मादरी-जुबानों पर जोर था। इस व्यवस्था में भी है। उच्च शिक्षा में निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को एक ही शिक्षा नीति के तहत चलने की बात कही गयी है। यह सराहनीय है। लेकिन प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर यह नीति छात्रों को ड्रॉप-आउट के लिए उत्साहित करती प्रतीत होती हैं। इस लिए मैं इसकी सराहना करने में स्वयं को रोकना चाहूँगा।

प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर उत्साहित थे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनसे भी बढ़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहित थे। लेकिन मैंने इसे उलट -पुलट कर जो देखा उससे उत्साहित होने की जगह भयभीत हो रहा हूँ। यह पूरी तरह एक पाखंड सृजित करता है। उदाहरण देखिए। कहा गया है शिक्षा-बजट 4.43 फीसदी से बढ़ा कर 6 फीसदी किया जा रहा है। यानी 1.57 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। किसकी आँख में धूल झोंक रहे हो मोदी जी? आप पहले यह बतलाइये कि बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी का खर्च कितना है? आप उसे शिक्षा में जोड़ दे रहे हो। यह तो पहले ही खर्च हो रहा था। यदि इसके अलावा शिक्षा का व्यय बढ़ाया गया है, तब मैं आपकी थोड़ी -सी तारीफ़ करूँगा। अधिक नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में शिक्षा का व्यय प्रतिरक्षा व्यय (15.5% )से बहुत कम है,और उसे उस से बहुत अधिक होना चाहिए।

वीडियो देखिए- वो दलित साहित्यकार, जिसके बारे में रूस के लोगों ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा था

यह शिक्षा नीति मेरी समझ से उलझावकारी है। नई सदी की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करने का इसके पास कोई विजन नहीं है। हमारा देश संस्कृति -बहुल और भाषा -बहुल है। इस बहुरंगेपन को एक इंद्रधनुषी राष्ट्रीयता में विकसित करना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए एक वैश्विक चेतना सम्पन्न नागरिक का निर्माण और आर्थिक-सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुख इंसान बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह देखना होगा कि हम समान स्कूल प्रणाली को अपना रहे हैं या नहीं। देश में कई स्तर के स्कूल नहीं होने चाहिए, इसे सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों का प्रवेश भले हो, स्कूल स्तर तक सभी तरह के प्राइवेट स्कूल को बंद करना होगा। यह नहीं होता है तब शिक्षा पर बात करना फिजूल है, बकवास है।

Written By- प्रेमकुमार मणि

जुलाई महीने की 29 तारीख को केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसके पूर्व 1986 में राजीव गाँधी सरकार ने इस विभाग में एक बदलाव लाया था, जिसमे दिखने लायक बात यही थी कि शिक्षा विभाग का नाम बदल कर मानव संसाधन विभाग कर दिया गया था। कल की घोषणा में पुनर्मूसिको भव, अर्थात फिर से इस विभाग का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया।

कुछ बड़ी तब्दीलियां की गयी हैं। 10 +2 प्रणाली को ख़त्म कर के 5 +3 +3 +4 प्रणाली अपनायी गयी है। स्कूल से पहले ही बच्चों की शिक्षा आरम्भ हो जाएगी। इसे आंगनबाड़ियाँ अंजाम देंगी और यह फाउंडेशन कोर्स होगा। यह तीन साल को होगा। प्री -स्कूलिंग दो साल का होगा – कक्षा एक और दो। इस तरह फाउंडेशन और प्री मिल कर आरंभिक पांच। फिर कक्षा तीन से पांच तक का तीन वर्षीय मिडिल कोर्स। इसके बाद छह, सात,आठ का सेकंडरी और आखिर में नौ, दस, ग्यारह,बारह का हायर सेकंडरी कोर्स। खास बात यह है कि मिडिल कोर्स से ही कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा। उम्मीद की गयी है कि हर छात्र किसी न किसी हुनर के साथ, यानी हुनरमंद होकर ही स्कूल से बाहर निकलेगा। इस लक्ष्य की सराहना कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है।

वीडियो देखिए- बाबासाहेब की नई पीढ़ी का धमाल, देश, प्रदेश, जिलों में बने टॉपर

इस पूरे प्रयोग को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस नीति को अंजाम देने के लिए सुब्रह्मण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली अलग-अलग समितियों ने मिहनत की है। निचले स्तरों से भी काफी कुछ अध्ययन किये जाने की बात कही गयी है। फिर भी बहुत से सवाल उठते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी अभी भी बच्चों की देखभाल करती है। इस घोषणा ने उसे बाल कल्याण से उठा कर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ला दिया है। बाकी बारह कक्षाओं की व्यवस्था है ही। मेरी समझ से पुरानी व्यवस्था 10 +2 अधिक सही थी। दो सोपानीय की जगह चार सोपानीय का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। क्या सरकार चाहती है कि बच्चे बीच में पढाई का सिलसिला तोड़ें? यानी पहले, दूसरे या तीसरे सोपान पर भी स्कूल छोड़ सकते हैं।अनिवार्य शिक्षा के वातावरण को यह कमजोर करता प्रतीत होता है। ग़रीबों को शिक्षा से दूर रखने की छुपी और शातिर कोशिश के रूप में भी इसे देखा जायेगा।

उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को चार साल का किया गया है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, यानि मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद बिना एम् फिल के पीएचडी। डिग्री कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि छात्र बीच में भी यदि पढाई छोड़ते हैं, तो उन्हें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। पहला साल पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे -चौथे साल के बाद डिग्री दे दिए जाने की व्यवस्था है। इसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम कहा गया है।

वीडियो- एक दलित कारसेवक से सुनिए अयोध्या आंदोलन की सच्चाई

आरंभिक शिक्षा में पहले भी मादरी-जुबानों पर जोर था। इस व्यवस्था में भी है। उच्च शिक्षा में निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को एक ही शिक्षा नीति के तहत चलने की बात कही गयी है। यह सराहनीय है। लेकिन प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर यह नीति छात्रों को ड्रॉप-आउट के लिए उत्साहित करती प्रतीत होती हैं। इस लिए मैं इसकी सराहना करने में स्वयं को रोकना चाहूँगा।

प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर उत्साहित थे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनसे भी बढ़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहित थे। लेकिन मैंने इसे उलट -पुलट कर जो देखा उससे उत्साहित होने की जगह भयभीत हो रहा हूँ। यह पूरी तरह एक पाखंड सृजित करता है। उदाहरण देखिए। कहा गया है शिक्षा-बजट 4.43 फीसदी से बढ़ा कर 6 फीसदी किया जा रहा है। यानी 1.57 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। किसकी आँख में धूल झोंक रहे हो मोदी जी? आप पहले यह बतलाइये कि बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी का खर्च कितना है? आप उसे शिक्षा में जोड़ दे रहे हो। यह तो पहले ही खर्च हो रहा था। यदि इसके अलावा शिक्षा का व्यय बढ़ाया गया है, तब मैं आपकी थोड़ी -सी तारीफ़ करूँगा। अधिक नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में शिक्षा का व्यय प्रतिरक्षा व्यय (15.5% )से बहुत कम है,और उसे उस से बहुत अधिक होना चाहिए।

वीडियो देखिए- वो दलित साहित्यकार, जिसके बारे में रूस के लोगों ने प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा था

यह शिक्षा नीति मेरी समझ से उलझावकारी है। नई सदी की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करने का इसके पास कोई विजन नहीं है। हमारा देश संस्कृति -बहुल और भाषा -बहुल है। इस बहुरंगेपन को एक इंद्रधनुषी राष्ट्रीयता में विकसित करना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए एक वैश्विक चेतना सम्पन्न नागरिक का निर्माण और आर्थिक-सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुख इंसान बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह देखना होगा कि हम समान स्कूल प्रणाली को अपना रहे हैं या नहीं। देश में कई स्तर के स्कूल नहीं होने चाहिए, इसे सुनिश्चित करना होगा। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों का प्रवेश भले हो, स्कूल स्तर तक सभी तरह के प्राइवेट स्कूल को बंद करना होगा। यह नहीं होता है तब शिक्षा पर बात करना फिजूल है, बकवास है। वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले हैनी बाबू की गिरफ्तारी के मायने

Written By-प्रमोद रंजन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू मुसलीयारवेटिल थारायिल (हैनी बाबू, 54 वर्ष) को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें भी भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 12 वें बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनमें से कम से कम आधे पिछड़े अथवा दलित समुदाय से आते हैं।

इस मामले में पहले गिरफ़्तार होने वालों में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वरनोन गोंसालविस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और अरुण फेरेरा शामिल हैं।

उपरोक्त में से कई की तरह हैनी बाबू का भी भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद के कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं था। न वे इसके आयोजकों में थे, न वहां आमंत्रित थे, न ही उनका इस आयोजन से कोई जुड़ाव था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस मामले में दिखाई गई है। हालांकि अगर ऐसा कोई जुड़ाव होता, तब भी वह कोई अपराध नहीं था।

भीमा-कोरे गांव में हर साल होने वाला वह आयोजन भारत की सबसे वंचित आबादी के आत्मसम्मान का आयोजन रहा है, जो हमारे देश में सामाजिक-लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का संकेत है। लेकिन जिस तरह से उसे शहरी मध्यमवर्ग के समक्ष देशद्रोही गतिविधि के रूप में प्रसारित किया गया, वह अपने आप हैरतअंगेज़ और बहुत खौफनाक है।

हैनी बाबू को छह दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने प्रेस को कहा है कि “आरोपी हैनी बाबू नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता थे।”

इससे पहले, जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र (संभवत: पंपलेट) बरामद किया गया है, जिसमें “एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता” कॉमरेड साई (जीएन साई बाबा) के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह “कामरेड एच.बी.” का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह है कि वे एच.बी. – हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर, 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था तथा उनका लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल एकाउंट का पासवर्ड व दो किताबें और साई बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग के लिए गठित समित द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकाएं जब्त की थीं। पुलिस द्वारा जब्त की गई दो किताबें थीं From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation (यलवर्थी नवीन बाबू) और Understanding Maoists: Notes of a Participant Observer from Andhra Pradesh (एन. वेणुगोपाल)। इनमें से पहली किताब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे यलवर्थी नवीन बाबू की एम.फिल. की थिसिस है, जिसे उन्होंने पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया है, जबकि दूसरी किताब आंध्रप्रदेश के माओवादी आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।

विभिन्न अखबारों में प्रकाशित एनआईए के बयानों से जाहिर है कि हैनी बाबू की गिरफ्तारी का आधार जीएन साई बाबा की रक्षा और रिहाई के लिए गठित समिति में सक्रियता के कारण हुई है, जिसका भीमा-कोरेगांव की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में यह समझना आवश्यक है कि साई बाबा और हैनी बाबू का सामाजिक और बौद्धिक रिश्ता क्या है।

केरल के हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जबकि आंध्रप्रदेश के साईबाबा भी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने तक इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम साई बाबा को 2014 में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मार्च, 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला न्यायालय ने साई बाबा, जेएनयू के शोधार्थी हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। हैनी बाबू “राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए समिति” के प्रेस सचिव हैं। इस नाते वे साई बाबा की रिहाई के जारी होने वाली अपीलों, प्रदर्शनों आदि में भी सक्रिय रहते थे। इससे संबंधित उनके प्रेस नोट निरंतर मीडिया-संस्थानों को मिलते थे।

Written By-प्रमोद रंजन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू मुसलीयारवेटिल थारायिल (हैनी बाबू, 54 वर्ष) को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें भी भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 12 वें बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनमें से कम से कम आधे पिछड़े अथवा दलित समुदाय से आते हैं।

इस मामले में पहले गिरफ़्तार होने वालों में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वरनोन गोंसालविस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और अरुण फेरेरा शामिल हैं।

उपरोक्त में से कई की तरह हैनी बाबू का भी भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद के कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं था। न वे इसके आयोजकों में थे, न वहां आमंत्रित थे, न ही उनका इस आयोजन से कोई जुड़ाव था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस मामले में दिखाई गई है। हालांकि अगर ऐसा कोई जुड़ाव होता, तब भी वह कोई अपराध नहीं था।

भीमा-कोरे गांव में हर साल होने वाला वह आयोजन भारत की सबसे वंचित आबादी के आत्मसम्मान का आयोजन रहा है, जो हमारे देश में सामाजिक-लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का संकेत है। लेकिन जिस तरह से उसे शहरी मध्यमवर्ग के समक्ष देशद्रोही गतिविधि के रूप में प्रसारित किया गया, वह अपने आप हैरतअंगेज़ और बहुत खौफनाक है।

हैनी बाबू को छह दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने प्रेस को कहा है कि “आरोपी हैनी बाबू नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता थे।”

इससे पहले, जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र (संभवत: पंपलेट) बरामद किया गया है, जिसमें “एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता” कॉमरेड साई (जीएन साई बाबा) के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह “कामरेड एच.बी.” का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह है कि वे एच.बी. – हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर, 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था तथा उनका लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल एकाउंट का पासवर्ड व दो किताबें और साई बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग के लिए गठित समित द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकाएं जब्त की थीं। पुलिस द्वारा जब्त की गई दो किताबें थीं From Varna to Jati: Political Economy of Caste in Indian Social Formation (यलवर्थी नवीन बाबू) और Understanding Maoists: Notes of a Participant Observer from Andhra Pradesh (एन. वेणुगोपाल)। इनमें से पहली किताब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे यलवर्थी नवीन बाबू की एम.फिल. की थिसिस है, जिसे उन्होंने पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया है, जबकि दूसरी किताब आंध्रप्रदेश के माओवादी आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।

विभिन्न अखबारों में प्रकाशित एनआईए के बयानों से जाहिर है कि हैनी बाबू की गिरफ्तारी का आधार जीएन साई बाबा की रक्षा और रिहाई के लिए गठित समिति में सक्रियता के कारण हुई है, जिसका भीमा-कोरेगांव की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में यह समझना आवश्यक है कि साई बाबा और हैनी बाबू का सामाजिक और बौद्धिक रिश्ता क्या है।

केरल के हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जबकि आंध्रप्रदेश के साईबाबा भी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने तक इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम साई बाबा को 2014 में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मार्च, 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला न्यायालय ने साई बाबा, जेएनयू के शोधार्थी हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। हैनी बाबू “राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए समिति” के प्रेस सचिव हैं। इस नाते वे साई बाबा की रिहाई के जारी होने वाली अपीलों, प्रदर्शनों आदि में भी सक्रिय रहते थे। इससे संबंधित उनके प्रेस नोट निरंतर मीडिया-संस्थानों को मिलते थे।

मार्च, 2019 में साई बाबा की रक्षा और बचाव के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर एके रामकृष्णन, अमित भादुड़ी, आनंद तेलतुंबडे, अरुंधति राय, अशोक भौमिक, जी. हरगोपाल, जगमोहन सिंह, करेन गेब्रियल, एन रघुराम, नंदिता नारायण, पीके विजयन, संजय काक, सीमा आजाद, कृष्णदेव राव, सुधीर ढवले, सुमित चक्रवर्ती और विकास गुप्ता थे। हालांकि इस समिति के सदस्यों में हैनी बाबू का नाम नहीं था, लेकिन यह सच है कि वे साई बाबा के बिगड़ते स्वास्थ्य और उन्हें जेल में दी जा रही प्रताड़ना से लगातार चिंतित थे। संभवत: इसी समिति ने साई बाबा के मामले से संबंधित जानकारी देने वाली वे पुस्तकाएं प्रकाशित की थीं, जिन्हें हैनी बाबू के घर पर छापे के दौरान पुलिस ने जब्त किया था।