साल 2021-2022 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद से ही इसकी व्याख्या की जा रही है। बीजेपी सरकार द्वारा घोषित बजट में साफ नजर आ रहा है कि सरकार को पूरे भारत के आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की फिक्र नहीं है। ठीक से कहें तो यह एक यह एक ‘चुनावी बजट’ है। आने वाले चंद महीनों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल सहित पुद्दुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं राज्यों के लिए इस बजट में कई सारे लोक-लुभावन प्रावधान किये गए हैं।

इन प्रावधानों के जरिए इन राज्यों की जनता का मन मोहकर चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी सरकार के इस बजट में साफ नजर आ रही है। इन चुनावी राज्यों में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण या चाय बाग़ानों के श्रमिकों के कल्याण जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं। अधिकांश आर्थिक एवं राजनीति विश्लेषक यह कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी राज्यों में निर्माण एवं कल्याण की योजनाओं की घोषणा करने का असल मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। इस प्रकार यह बजट आम जनता के फायदे के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की चुनावी राजनीति के फायदे के लिए बनाया गया है।

इस बजट में चार पहिया वाहनों के लिए एक नई और विचित्र कबाड़ नीति भी लाई जा रही है। इस नीति के अनुसार निजी चार पहिया वाहन 20 साल तक और व्यावसायिक वाहन 15 साल तक ही इस्तेमाल किये जा सकेंगे और इस अवधि के बाद इन्हे कबाड़ में शामिल करना होगा। असल में यह फैसला भी आम जनता की जेब पर बोझ डालकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। नोटबंदी, जीएसटी एवं तालाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है उसे औटोमोबाइल उद्योग को इस तरह के नकली सहारा देकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

साल 2021-2022 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद से ही इसकी व्याख्या की जा रही है। बीजेपी सरकार द्वारा घोषित बजट में साफ नजर आ रहा है कि सरकार को पूरे भारत के आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की फिक्र नहीं है। ठीक से कहें तो यह एक यह एक ‘चुनावी बजट’ है। आने वाले चंद महीनों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल सहित पुद्दुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं राज्यों के लिए इस बजट में कई सारे लोक-लुभावन प्रावधान किये गए हैं।

इन प्रावधानों के जरिए इन राज्यों की जनता का मन मोहकर चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी सरकार के इस बजट में साफ नजर आ रही है। इन चुनावी राज्यों में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण या चाय बाग़ानों के श्रमिकों के कल्याण जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं। अधिकांश आर्थिक एवं राजनीति विश्लेषक यह कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी राज्यों में निर्माण एवं कल्याण की योजनाओं की घोषणा करने का असल मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। इस प्रकार यह बजट आम जनता के फायदे के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की चुनावी राजनीति के फायदे के लिए बनाया गया है।

इस बजट में चार पहिया वाहनों के लिए एक नई और विचित्र कबाड़ नीति भी लाई जा रही है। इस नीति के अनुसार निजी चार पहिया वाहन 20 साल तक और व्यावसायिक वाहन 15 साल तक ही इस्तेमाल किये जा सकेंगे और इस अवधि के बाद इन्हे कबाड़ में शामिल करना होगा। असल में यह फैसला भी आम जनता की जेब पर बोझ डालकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। नोटबंदी, जीएसटी एवं तालाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है उसे औटोमोबाइल उद्योग को इस तरह के नकली सहारा देकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

मोदी सरकार का नया बजट: विचित्र ‘चुनाव नीति’ और जनविरोधी ‘कबाड़ नीति’

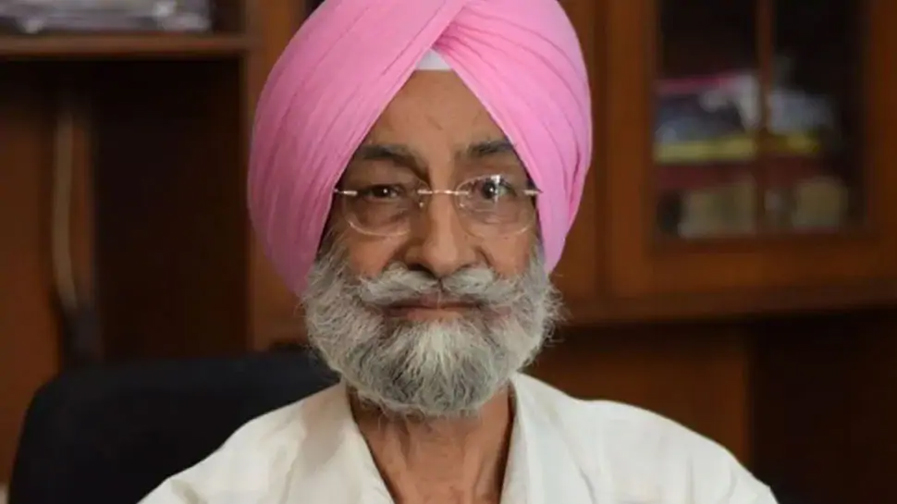

जगदेव प्रसादः भागीदारी के सवाल को पुरजोर तरीके से उठाने वाले नायक

भागीदारी की बात आज की नहीं है। इसका पूरा इतिहास है। आजाद भारत में पहली बार भागीदारी के सवाल पर बात संविधान की प्रस्तावना से शुरू हुई थी। उसके पहले अंग्रेजों ने सवाल उठाया था। मध्ययुग में रैदास ने उठाया(ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट-बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न),इनके पहले बुद्ध के पास जा सकते हैं। उन्होंने भी समानता की बात की है। इस प्रकार बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भागीदारी की बात को उठाया था। आधुनिक काल में संविधान निर्माण करने वालों के मन में यह बात थी कि भारत में भागीदारी समान नहीं है। इसलिए उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की बात की।

भागीदारी की बात आज की नहीं है। इसका पूरा इतिहास है। आजाद भारत में पहली बार भागीदारी के सवाल पर बात संविधान की प्रस्तावना से शुरू हुई थी। उसके पहले अंग्रेजों ने सवाल उठाया था। मध्ययुग में रैदास ने उठाया(ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट-बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न),इनके पहले बुद्ध के पास जा सकते हैं। उन्होंने भी समानता की बात की है। इस प्रकार बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भागीदारी की बात को उठाया था। आधुनिक काल में संविधान निर्माण करने वालों के मन में यह बात थी कि भारत में भागीदारी समान नहीं है। इसलिए उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की बात की।

बुद्ध से चार्वाक, आजीवक, रैदास, फूले, शाहू आदि सब लोग लगातार भागीदारी का प्रश्न उठा रहे थे। इसी परंपरा को बाबा साहब आंबेडकर ने स्वीकार किया और अपने आंदोलन को आगे लेकर चले। इसी समय जगदेव प्रसाद (जन्म 2 फरवरी 1922- परिनिर्वाण- 5 सितंबर 1974) ने भी अपने दर्शन में इस परंपरा को समायोजित किया था।जगदेव बाबू को अलग करके देखने की जरूरत नहीं। वह इसी परंपरा का हिस्सा थे। वह 90 प्रतिशत की बात कर रहे थे। ‘दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा’।’

जगदेव प्रसाद सहित हमारे सभी सामाजिक चिन्तक समस्या के मूल को समझ रहे थे। वह जान गए थे कि किसी भी देश की संरचना वहां के भूगोल और इतिहास के साथ जनमानस के सरोकरों से बनती है। भारत एक ऐसा देश है जहां जनमानस आपस में कई स्तरों पर विभाजित है। मसलन जाति-धर्म, ऊंच-नीच, छुआ-छूत, अमीर-गरीब आदि। यह विभाजन किसी की ‘जागीरदारी सोच’ को संरक्षण देता है तो किसी की ‘गुलामी और शोषण का कारण’ बनता है। इन कारणों की पड़ताल करने वालों की पहली पीढ़ी के व्यक्ति थे बाबू जगदेव प्रसाद। उनके पिता शिक्षक थे। परिवारिक स्तर बहुत उन्नत तो नहीं था, लेकिन शिक्षित होने के कारण हालात ठीक थे। अरवल के जिस कुर्था गांव (बिहार) में उनका जन्म हुआ था वहां सामंती मानसिकता वाले लोग उनके साथ जातिगत भेद-भाव करते थे। यह व्यवहार जगदेव प्रसाद को नागवार लगता था। जगदेव बाबू का परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। आर्थिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति को सबल बनाती है। सबलता से चेतना और स्वतंत्रता निर्मित होती है। जगदेव प्रसाद का ‘नई धोती पहनना’ और उस पर गांव के द्विज का सवाल उठाना, उनके जीवन को ही नहीं पूरे देश को दिशा दे गया। वह ऐसे चिंतक थे, जिसने बिना किसी पार्टी और स्वार्थ के मोह में फंसे शोषित समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। उनका ‘विचार’ बहुजन की ‘नई पीढ़ी की वैचारिकी’ गढ़ रहा है।

जगदेव प्रसाद अपने जीवन से सीख कर भ्रांतियों से बाहर निकले थे।उनके पिता जब बीमार पड़े तो डॉक्टर को दिखाने के बजाय उनकी तीमारदारी के लिए ‘देवी-देवताओं की उपासना’ की गई। लेकिन जब ‘देवता’ उनके पिता को नहीं बचा सके, तब आस्था और परंपरा के नाम पर होने वाले ढोंग से उनका भ्रम टूटा। तमाम पूजा-पाठ के बाद भी पिता नहीं रहे और उपरोहिता, पंडा आदि ने जगदेव प्रसाद को इसका दोषी बताया। उस मानसिकता के बारे में आप सोचिए जिसमें जगदेव प्रसाद के घर श्राद्ध के लिए आये पंडित ने यह आरोप लगाया था कि ‘जगदेव प्रसाद का कार्य है खेती-बारी करना और यह पढ़ाई कर रहा है।’ इसीलिए यह मौत हुई है। उस ब्राह्मण ने कहा था कि ‘जे अपन धरम छोड़ी ओकर यही हाल होई।’ जगदेव प्रसाद का यहां से जो मोहभंग हुआ, चेतना जगी, वही आज हमारे लिए चिंतन का केंद्र है। सत्ता और नेतृत्व का महत्व वह समझते थे। तभी पार्टी बनाकर सरकार बनाने तक पहुंचे।

जगदेव प्रसाद अपने जीवन से सीख कर भ्रांतियों से बाहर निकले थे।उनके पिता जब बीमार पड़े तो डॉक्टर को दिखाने के बजाय उनकी तीमारदारी के लिए ‘देवी-देवताओं की उपासना’ की गई। लेकिन जब ‘देवता’ उनके पिता को नहीं बचा सके, तब आस्था और परंपरा के नाम पर होने वाले ढोंग से उनका भ्रम टूटा। तमाम पूजा-पाठ के बाद भी पिता नहीं रहे और उपरोहिता, पंडा आदि ने जगदेव प्रसाद को इसका दोषी बताया। उस मानसिकता के बारे में आप सोचिए जिसमें जगदेव प्रसाद के घर श्राद्ध के लिए आये पंडित ने यह आरोप लगाया था कि ‘जगदेव प्रसाद का कार्य है खेती-बारी करना और यह पढ़ाई कर रहा है।’ इसीलिए यह मौत हुई है। उस ब्राह्मण ने कहा था कि ‘जे अपन धरम छोड़ी ओकर यही हाल होई।’ जगदेव प्रसाद का यहां से जो मोहभंग हुआ, चेतना जगी, वही आज हमारे लिए चिंतन का केंद्र है। सत्ता और नेतृत्व का महत्व वह समझते थे। तभी पार्टी बनाकर सरकार बनाने तक पहुंचे।

यहां Click कर दलित दस्तक पत्रिका की सदस्यता लें

पिता की मृत्यु के बाद व्यवस्था से निराश जगदेव प्रसाद डॉ. रामस्वरूप वर्मा के ‘अर्जक संघ’ से जुड़ गए। अर्जक संघ से जुड़कर सांस्कृतिक जागरण का कार्य प्रारंभ किया। उनको समझ आ गया था कि अब सांस्कृतिक टकराहट राजनीतिक जागरूकता के साथ चलेगी। उन्होंने समझ लिया था कि समाज में बहुत ‘भेद-भाव’ है और इसकी परिकल्पना के पीछे ‘षडयंत्र’ है। उसको खत्म करने के लिए वह सक्रिय राजनीति में आये। यहां से उनके जीवन की धारा पूरी तरह बदल गई। अपने अनुभव से सीख लेकर सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए वह कहते थे, ‘दस प्रतिशत शोषकों के जुल्म से छुटकारा दिलाकर नब्बे प्रतिशत शोषितों को नौकरशाही और ज़मीनी दौलत पर अधिकार दिलाना ही सामाजिक न्याय है।’ तभी उन्होंने जनता से आह्वान किया कि ‘पढ़ो-लिखो, भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो।’ उनको पता था कि बदलाव की चाभी ‘मार्क्सवाद और समाजवाद में नहीं सत्ता के पास’ है। जबतक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, बदलाव नहीं आएगा।

व्यवस्था से टकराने के बाद जगदेव प्रसाद को यह समझ आ गया था कि सत्ता कुछ नहीं, बंदरबांट का ही दूसरा नाम है। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, ज्यादातर कुछ लोगों के कब्जे में है और वही लोग उसका संचालन कर रहे हैं। मुखौटा अलग-अलग है, अंदर सब एक जैसे हैं। तभी उन्होंने ‘शोषित समाज दल’ नाम से अलग पार्टी बनाई। उस दौर में ‘समाजवाद और मार्क्सवाद का विचार समस्याओं के निदान का कैप्सूल’ बनाकर पेश किया जा रहा था। जगदेव प्रसाद शोषितों की समस्याओं का निदान समस्या की जड़ में जाकर करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि ‘आज का हिंदुस्तानी समाज साफ तौर पर दो भागों में बंटा हुआ है- दस प्रतिशत शोषक और नब्बे प्रतिशत शोषित। दस प्रतिशत शोषक बनाम नब्बे प्रतिशत शोषित की इज्जत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कम्यूनिज्म की असली लड़ाई है।’ उनकी नज़र में भारत का ‘असली वर्ग-संघर्ष’ यही था। उनके अनुसार इस ‘नग्न यथार्थ’ को नहीं मानने वाले ‘द्विज समाज के पोषक और जालफरेबी’ थे। आर्थिक असमानता और भागीदारी के अभाव को वह समझ गए थे। इस बात का खुलासा उन्होंने 31 जुलाई 1970 को अमरीकी अर्थशास्त्री एफ. टॉमसन को दिए साक्षात्कार में किया था। उन्होंने कहा था कि ‘अभी जो व्यवस्था है उसमें दलों का नहीं अपनी जातीय संरचना का समन्वय है। क्योंकि ‘समन्वय से शोषक को फायदा है’। लेकिन शोषित को समन्वय से नहीं ‘संघर्ष’ से फायदा होगा’। उन्होंने दो दलों की कार्यप्रणाली का उदाहरण देते हुए समझाया है कि किस तरह विभिन्न दलों और विचारधाराओं के नाम पर शोषितों को उलझाया जा रहा है और संविधान में किए गए प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह जो आपसी फूट है वह हमारी ताकत को संगठित नहीं होने देती। जगदेव प्रसाद अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे। वह जानते थे कि ‘हिंदुस्तान में आर्थिक गैरबराबरी के साथ सामाजिक गैरबराबरी भी है। सामाजिक गैबराबरी की लड़ाई इज्जत की लड़ाई है।उनका विश्वास था किसामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती।जब शोषितों के हाथ में सत्ता आएगी तब ‘आर्थिक गैरबराबरी’ खत्म होगी। हालांकि मंडल कमीशन के बाद उत्तरप्रदेश और बिहार में जिन दलों की सत्ता आयी, वह अर्जक और शोषित समाज के ही थे। उन लोगों ने भी काफी हद तक निराश ही किया। बहुजन व्यक्तियों द्वारा संचालित पार्टियों के दौर में भी ‘सत्ता का सुख और भोग’ उन लोगों ने ही किया, जिन पर सदियों से ‘शोषक’ होने का आरोप लगता रहा है।

यहां क्लिक कर बहुजन साहित्य आर्डर करें जगदेव प्रसाद के विचार की उस जड़ को समझना जरूरी है जिसे वह 50 वर्ष पहले समझा रहे थे। सिर्फ समझा नहीं रहे थे, बल्कि उसे बिहार में अमल में ले आए थे। उनको साजिशन नहीं मारा गया होता तो संभव है कि आज की भारतीय राजनीति का परिदृश्य कुछ और होता। जब मुल्क आजाद हुआ तब यह उम्मीद लगाई गई थी कि ‘आजाद हिंदुस्तान में न कोई शोषित रहेगा और न कोई शोषक रहेगा और न कोई जुल्म बर्दाश्त करने वाला। बराबरी कायम होगी और हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।गैरबराबरी को देखते हुए बाबासाहेब आंबेडकर ने ‘समता और समानता’ जैसे प्रावधान संविधान में करवाने की लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद भी भागीदारी नहीं मिली। कारण साफ है। जब आम चुनाव हुए और टिकट बंटवारे की बात आई तो उन्हीं ज़मींदारों/नवाबों को मौका दिया जो पहले शोषक थे। नतीजा यह हुआ कि पुरानी व्यवस्था आगे भी कायम रही।

यहां Click कर दलित दस्तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए पश्चिम के देशों में जिस समानता की लड़ाई की शुरुआत हुई, वह अमीर-गरीब (बुर्जुआ-सर्वहारा) की लड़ाई थी। वहां सिर्फ अर्थ-भेद की समस्या थी। आर्थिक गैर बराबरी को ठीक करना था। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग थी और है। यहां जाति प्रथा, ऊंच-नीच की भावना प्रबल है। अर्थात् ‘आर्थिक गैरबराबरी के साथ सामाजिक गैरबराबरी भी है। सामाजिक गैरबराबरी इज्जत की लड़ाई है। हमें विश्वास है, जबतक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तबतक आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती।जगदेव बाबू का मानना था कि ‘जबतक शोषित समाज के हाथ में बागडोर नहीं आएगी तबतक आर्थिक गैरबराबरी नहीं मिटेगी।’ हिंदुस्तान का सर्वहारा हरिजन, आदिवासी, नीची जाति और पिछड़ी जाति के लोग हैं। यह आबादी में नब्बे प्रतिशत हैं। इनकी आजादी अभी तक नहीं आई है।

जगदेव प्रसाद का प्रयास इतने लंबे समय के बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा तो इसका कारण यह है कि मान्यवर कांशी राम को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल (जातिवादी या बहुजन केंद्रित) इस भेद को नहीं समझ पाया। हालांकि कांशी राम का प्रयास भी उनके रहने तक ही था। उनके बाद के लोग ‘आत्म मुग्धता’ के कारण कांशी राम के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सके। आगे न बढ़ा सकने के कारणों में एक प्रमुख कारण यह दिखता है कि शोषितों के बीच जो नेतृत्व उभरा उनमें मसीहा होने का बोध तो था लेकिन उस बोध को स्थायित्व देने वाला विचार बिल्कुल नहीं था। विचार होता तो लोगों को चेतना के सांचे में ढाला जा सकता था। स्वतंत्रता का बहुप्रतीक्षित इंतजार ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुजनों के नाम पर सत्ता पाने वाली पार्टियां भी कांग्रेस, वामपंथ और जनसंघ (अब बीजेपी) के ढर्रे को तोड़ नहीं सकीं। किसी न किसी रूप में वह भी पुरानी व्यवस्था का पोषक बनकर रह गईं। तमाम सुधारों के बाद भी सम्राट अशोक ने जिस व्यवस्था को सालों तक इस देश में चलाया, उसका आना अभी बाकी है।

समाज में ‘वह चेतना ही नहीं आ सकी है जो शोषितों को स्वतंत्रता तक’ ले जा सके। हम बात इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि वह आएगी।क्योंकि जबतक सबकी स्वतंत्रता नहीं आएगी, यह देश मुकम्मल राष्ट्र नहीं बनेगा।जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, कोई संस्था या राष्ट्र मुकम्मल नहीं होगा।प्रतिनिधित्व केवल संस्थानों में नहीं, उन सभी जगहों पर होना जरुरी है जहां से एक व्यक्ति में स्वतंत्रता का एहसास पैदा होता है। इनमें सत्ता, समानता, बंधुत्व, आर्थिक/सामाजिक गैरबराबरी आदि सब शामिल है। यही हमारे नायकों का सपना था।

जगदेव प्रसाद का प्रयास इतने लंबे समय के बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा तो इसका कारण यह है कि मान्यवर कांशी राम को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल (जातिवादी या बहुजन केंद्रित) इस भेद को नहीं समझ पाया। हालांकि कांशी राम का प्रयास भी उनके रहने तक ही था। उनके बाद के लोग ‘आत्म मुग्धता’ के कारण कांशी राम के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सके। आगे न बढ़ा सकने के कारणों में एक प्रमुख कारण यह दिखता है कि शोषितों के बीच जो नेतृत्व उभरा उनमें मसीहा होने का बोध तो था लेकिन उस बोध को स्थायित्व देने वाला विचार बिल्कुल नहीं था। विचार होता तो लोगों को चेतना के सांचे में ढाला जा सकता था। स्वतंत्रता का बहुप्रतीक्षित इंतजार ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुजनों के नाम पर सत्ता पाने वाली पार्टियां भी कांग्रेस, वामपंथ और जनसंघ (अब बीजेपी) के ढर्रे को तोड़ नहीं सकीं। किसी न किसी रूप में वह भी पुरानी व्यवस्था का पोषक बनकर रह गईं। तमाम सुधारों के बाद भी सम्राट अशोक ने जिस व्यवस्था को सालों तक इस देश में चलाया, उसका आना अभी बाकी है।

समाज में ‘वह चेतना ही नहीं आ सकी है जो शोषितों को स्वतंत्रता तक’ ले जा सके। हम बात इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि वह आएगी।क्योंकि जबतक सबकी स्वतंत्रता नहीं आएगी, यह देश मुकम्मल राष्ट्र नहीं बनेगा।जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, कोई संस्था या राष्ट्र मुकम्मल नहीं होगा।प्रतिनिधित्व केवल संस्थानों में नहीं, उन सभी जगहों पर होना जरुरी है जहां से एक व्यक्ति में स्वतंत्रता का एहसास पैदा होता है। इनमें सत्ता, समानता, बंधुत्व, आर्थिक/सामाजिक गैरबराबरी आदि सब शामिल है। यही हमारे नायकों का सपना था।

बीजेपी नेताओं द्वारा राष्ट्रगान के अपमान से बंगाल की राजनीति में तूफान

पश्चिम बंगाल से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है। अपने आप को राष्ट्रवाद का चैंपियन बताने वाले बीजेपी नेताओं ने कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान किया है। इस बात को लेकर बंगाल की राजनीति गरमा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी एवं उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है।

इस खबर से जुड़े वीडियो और ट्वीट्स इंटरनेट पर वाइरल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रगान गाते समय भारी भूल की है। इस भूल से राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है।

पश्चिम बंगाल से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है। अपने आप को राष्ट्रवाद का चैंपियन बताने वाले बीजेपी नेताओं ने कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान किया है। इस बात को लेकर बंगाल की राजनीति गरमा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी एवं उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है।

इस खबर से जुड़े वीडियो और ट्वीट्स इंटरनेट पर वाइरल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रगान गाते समय भारी भूल की है। इस भूल से राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है।

Those preaching about Patriotism & Nationalism can’t even sing our National Anthem correctly.

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) January 31, 2021

This is the party which claims to uphold India’s honour and pride! SHAMEFUL!

Will @narendramodi @AmitShah @BJP4India apologise for this “Anti-National” Act?#BJPInsultsNationalAnthem pic.twitter.com/fgdCEMPisk

उनका कहना है कि “जो लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर सबको उपदेश देते हैं उन्हें खुद ही सही तरीक़े से राष्ट्रगान गाना नहीं आता है। यह वो पार्टी है जो यह दावा करती है कि उसने भारत के सम्मान को बनाए रखा है। यह सब बहुत शर्मनाक है।” पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री नेता श्री पार्थ चटर्जी ने भी यह आरोप लगाया है और कहा है कि “हैरान करने वाली बात है कि जहाँ उन्हें जन-गण-मंगलदायक-जय-हे गाना था, वो वहाँ जन-गण-मन-अधिनायक-जय-हे गा रहे थे।” इन आरोपों से तिलमिलाए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री शमिक भट्टाचार्य ने राष्ट्रगान के अपमान के इस आरोप का खंडन किया है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी के नेता अन्य पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे या देश के अपमान पर आसमान सर पर उठाया लेते हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कथित रूप से राष्ट्रगान तक गाना नहीं आने पर इनकी बड़ी बदनामी हो रही है।

मंदीप पुनिया ने जनपक्षधर पत्रकारिता करने की कीमत चुकाई है

भारतीय समाज एक ऐसे मोड़ आकर खड़ा हो गया है, जहां जो कोई पत्रकारिता करना चाहता है, तो उसके सामने वर्तमान सत्ता ने सिर्फ दो रास्ते छोड़े हैं, पहला सत्ता की दलाली। यह दो तरीके से की जा सकती है, खुले तौर पर सत्ता की दलाली, जैसे विभिन्न कार्पोरेट चैंनलों के एंकर- रिपोर्टर और अधिकांश हिंदी अखबारों के संपादक कर रहे हैं। सत्ता की दलाली में हिस्सेदारी एक दूसरी वजह है- रोजा रोटी की मजबूरी के चलते कार्पोरेट मीडिया या हिंदी अखबारों में नौकरी। भले ही ऐसे लोगों को रोटी-रोटी की मजबूरी के चलते यह काम करना पड़ रहा है, लेकिन यह उनके विवेक और आत्मा को मार रहा है, ऐसे लोगों को भी अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश के बारे में सोचना चाहिए और कुछ लोग सोच भी रहे हैं।

भारत में दो तरह की सत्ता है- कार्पोरेट सत्ता और ब्राह्मणवादी सत्ता। सत्ता की दलाली में हिस्सेदार पत्रकारिता इनमें से किसी एक सत्ता के दलाल हैं या दोनों के एक साथ। यह दलाली सिर्फ पैसे के लिए नहीं, विचारों के चलते भी ऐसा करने वाले लोगों की अच्छी खासी तादात है- हिंदू राष्ट्र के लिए जीन-जान लगाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। हिंदी राष्ट्र मतलब अपरकॉस्ट हिदू मर्दों के वर्चस्व वाला राष्ट्र।

दूसरे तरह की पत्रकारिता है- खुली जनपक्षधर पत्रकारिता। जिसे कार्पोरेट सत्ता और ब्राह्मणवादी सत्ता को एक साथ चुनौती देनी है। इसमें खतरा ही खतरा है- रोटी-रोटी का खतरा, जेल जाने का खतरा और गौरी लंकेश की तरह मारे जाने का खतरा। आज ब्राह्मणवादी कार्पोरेट फासीवाद के दौर में हर तरह की का जोखिम उठाकर ही सच्ची पत्रकारिता की जा सकती है। इसमें जेल जाने और जान से मार दिए जाने का जोखिम भी शामिल है। मंदीप पुनिया ने जनपक्षधर पत्रकारिता करने की कीमत चुकाई है।

भारतीय समाज एक ऐसे मोड़ आकर खड़ा हो गया है, जहां जो कोई पत्रकारिता करना चाहता है, तो उसके सामने वर्तमान सत्ता ने सिर्फ दो रास्ते छोड़े हैं, पहला सत्ता की दलाली। यह दो तरीके से की जा सकती है, खुले तौर पर सत्ता की दलाली, जैसे विभिन्न कार्पोरेट चैंनलों के एंकर- रिपोर्टर और अधिकांश हिंदी अखबारों के संपादक कर रहे हैं। सत्ता की दलाली में हिस्सेदारी एक दूसरी वजह है- रोजा रोटी की मजबूरी के चलते कार्पोरेट मीडिया या हिंदी अखबारों में नौकरी। भले ही ऐसे लोगों को रोटी-रोटी की मजबूरी के चलते यह काम करना पड़ रहा है, लेकिन यह उनके विवेक और आत्मा को मार रहा है, ऐसे लोगों को भी अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश के बारे में सोचना चाहिए और कुछ लोग सोच भी रहे हैं।

भारत में दो तरह की सत्ता है- कार्पोरेट सत्ता और ब्राह्मणवादी सत्ता। सत्ता की दलाली में हिस्सेदार पत्रकारिता इनमें से किसी एक सत्ता के दलाल हैं या दोनों के एक साथ। यह दलाली सिर्फ पैसे के लिए नहीं, विचारों के चलते भी ऐसा करने वाले लोगों की अच्छी खासी तादात है- हिंदू राष्ट्र के लिए जीन-जान लगाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। हिंदी राष्ट्र मतलब अपरकॉस्ट हिदू मर्दों के वर्चस्व वाला राष्ट्र।

दूसरे तरह की पत्रकारिता है- खुली जनपक्षधर पत्रकारिता। जिसे कार्पोरेट सत्ता और ब्राह्मणवादी सत्ता को एक साथ चुनौती देनी है। इसमें खतरा ही खतरा है- रोटी-रोटी का खतरा, जेल जाने का खतरा और गौरी लंकेश की तरह मारे जाने का खतरा। आज ब्राह्मणवादी कार्पोरेट फासीवाद के दौर में हर तरह की का जोखिम उठाकर ही सच्ची पत्रकारिता की जा सकती है। इसमें जेल जाने और जान से मार दिए जाने का जोखिम भी शामिल है। मंदीप पुनिया ने जनपक्षधर पत्रकारिता करने की कीमत चुकाई है।

मनदीप पुनिया की रिहाई के लिए पत्रकारों का आंदोलन जारी, रवीश कुमार ने भी उठाई आवाज

स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 31 जनवरी को दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के पास पत्रकरों के प्रर्दशन से जहां यह साफ हो गया है कि गोदी मीडिया से इतर पत्रकारों की एक बड़ी बिरादरी इसे मुद्दा बनाकर लड़ने को तैयार है। तो वहीं कई समाचार पत्रों ने भी इससे संबंधित खबरें प्रकाशित कर मनदीप की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपने फेसबुक पेज पर लिखा कर मामले का संज्ञान लिया है।

स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 31 जनवरी को दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के पास पत्रकरों के प्रर्दशन से जहां यह साफ हो गया है कि गोदी मीडिया से इतर पत्रकारों की एक बड़ी बिरादरी इसे मुद्दा बनाकर लड़ने को तैयार है। तो वहीं कई समाचार पत्रों ने भी इससे संबंधित खबरें प्रकाशित कर मनदीप की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपने फेसबुक पेज पर लिखा कर मामले का संज्ञान लिया है।

रवीश कुमार ने लिखा-आज मंदीप पुनिया के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस से जब पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछने शुरू किए तो दिल्ली पुलिस के पास कोई जबाब नही था।

— Punit Kumar Singh (@puneetsinghlive) January 31, 2021

आखिर गोदी पत्रकारों को इस बेबाकी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नही आती? pic.twitter.com/reU1ZVK1s8

मनदीप को गिरफ्तार किया गया है। किसान आंदोलन को स्वतंत्र पत्रकारों ने कवर किया। अगर ये पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल कर रिर्पोट न कर रहे होते तो किसानों को ही ख़बर नहीं होती कि आंदोलन में क्या हुआ है। फ़ेसबुक लाइव और यू ट्यूब चैनलों के ज़रिए गोदी मीडिया का मुक़ाबला किया गया। अब लगता है सरकार इन पत्रकारों को भी मुक़दमों और पूछताछ से डरा कर ख़त्म करना चाहती है। यह बेहद चिन्ताजनक है। बात-बात में FIR के ज़रिए पत्रकारिता की बची खुची जगह भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए उठाया गया उसकी निंदा की जानी चाहिए। आम लोगों को यह समझना चाहिए कि क्या वे अपनी आवाज़ के हर दरवाज़े को इस तरह से बंद होते देखना चाहेंगे? एक पत्रकार पर हमला जनता की आवाज़ पर हमला है। जनता से अनुरोध है कि इसका संज्ञान लें और विरोध करे। मनदीप को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के अफ़सर भी ऐसी गिरफ़्तारियों को सही नहीं मानते होंगे। फिर ऐसा कौन उनसे करवा रहा है? कौन उनके ज़मीर पर गुनाहों का पत्थर रख रहा है? उन्हें भी बुरा लगता होगा कि अब ये काम करना पड़ रहा है। हम उनकी नैतिक दुविधा समझते हैं लेकिन संविधान ने उन्हें कर्तव्य निभाने के पर्याप्त अधिकारी दिए हैं। अफ़सरों को भी पत्रकारों की गिरफ़्तारी का विरोध करना चाहिए।

जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए उठाया गया उसकी निंदा की जानी चाहिए। आम लोगों को यह समझना चाहिए कि क्या वे अपनी आवाज़ के हर दरवाज़े को इस तरह से बंद होते देखना चाहेंगे? एक पत्रकार पर हमला जनता की आवाज़ पर हमला है। जनता से अनुरोध है कि इसका संज्ञान लें और विरोध करे। मनदीप को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के अफ़सर भी ऐसी गिरफ़्तारियों को सही नहीं मानते होंगे। फिर ऐसा कौन उनसे करवा रहा है? कौन उनके ज़मीर पर गुनाहों का पत्थर रख रहा है? उन्हें भी बुरा लगता होगा कि अब ये काम करना पड़ रहा है। हम उनकी नैतिक दुविधा समझते हैं लेकिन संविधान ने उन्हें कर्तव्य निभाने के पर्याप्त अधिकारी दिए हैं। अफ़सरों को भी पत्रकारों की गिरफ़्तारी का विरोध करना चाहिए।

डीयू में अतिथि शिक्षकों का आंदोलनः कठघरे में सरकार और शिक्षक संगठन

रिपोर्ट- अनिल कुमार।। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और नॉन कॉलेजिएट वूमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) के शिक्षकों को 2019 से वेतन नहीं मिला है। साथ ही उनके निर्धारित वेतन 1500 रुपये प्रति कक्षा में से गैरकानूनी ढंग से 500 रुपये प्रति कक्षा काटा गया है। परीक्षा की कॉपी जांच करने के लिए निर्धारित पैसे भी उनको नहीं दिए गए। SOL और NCWEB में सिर्फ शनिवार और रविवार को कक्षाएं होती हैं और शिक्षकों को मुश्किल से 25,000 रुपये महिना वेतन मिल पाता है और वह भी तब जब कक्षाएं चल रही हों। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साल में लगभग छः महीने ही कक्षाएं होती हैं, इस तरह शिक्षकों का औसत वेतन लगभग 12,500 रुपये महिना ही है। ऐसे में उनके वेतन से पैसे काटना, परीक्षा की कॉपी चेक करने के पैसे न देना और 2019 से वेतन का भुगतान ना करना शिक्षकों के प्रति अन्याय है। यह उन विद्यार्थियों के प्रति भी अन्याय है जिनको वे पढ़ाते हैं। क्योंकि जब शिक्षक को ही वेतन नहीं मिलेगा तो वह कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा? फिर भी SOL और NCWEB के शिक्षक बेहतर कर रहें हैं।

इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 27 जनवरी, 2021 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर दोपहर 2 बजे से अपनी मांगे पूरी होने तक रिले हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया था। इनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं, (1) शिक्षण-सत्र सितंबर – दिसम्बर 2019 से SOL के अतिथि शिक्षाकों का वेतन नहीं दिया गया है, उसक भुगतान किया जाए। (2) शिक्षण-सत्र सितंबर – दिसम्बर, 2019 के निर्धारित वेतन 1500 रुपये प्रति कक्षा में से NCWEB के अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 500 रुपये प्रति कक्षा काटे जाने का विरोध और उसे वापस दिया जाए। (3) NCWEB के शिक्षकों का शिक्षण सत्र जनवरी – मई 2020 से वेतन नहीं मिला है उसका भुगतान तुरंत किया जाए। (4) NCWEB और SOL के अतिथि शिक्षकों का वेतन माह के अंत में देने का प्रावधान की माँग। (5) SOL और NCWEB द्वारा उत्तर पुस्तिका जाँचने के पैसे का भुगतान न किए जाने की माँग। इस आंदोलन का नेतृत्व अतिथि शिक्षक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती रानी प्रजापति, उपाध्यक्ष संदीप, और सचिव रवि कर रहें थे। लेकिन वर्तमान सरकार कोरोना के बहाने देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक अधिकार को कुचल रही है।

जब हंगर स्ट्राइक के लिए टेंट लगाने की कोशिश हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि प्रॉक्टर ऑफिस से परमिशन लेकर आओ। जब प्रॉक्टर ऑफिस गए तो वहां का स्टाफ कहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में टेंट लगने की अनुमति नहीं है। जब अतिथि शिक्षक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती रानी प्रजापति ने पूछा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक संगठन दो महीने कुलपति कार्यालय के सामने राजाई-गद्दे लेकर कैसे बैठ गए थे? तो उनके पास जवाब नहीं था। इतने में ही मोरिस नगर थाना से भी पुलिस आ गई और अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को डिटेन करके थाने ले गई। साथ ही आंदोलन के समर्थन में जो लोग भी आए थे उन अतिथि शिक्षकों को बालपूर्वक तितर-बितर कर दिया गया।

अतिथि शिक्षकों को थाने में ले जाकर पुलिस ने बताया कि वे उन्हें कोई भी आंदोलन या धारणा-प्रदर्शन नहीं करने देंगें, क्योंकि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। जब धरना-प्रदर्शन में आए अतिथि शिक्षक को बल पूर्वक तितर-बितर कर दिया गया तब अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को चेतावनी देकर थाने से छोड़ दिया गया। इस घटना पर डॉ कुमार गौरव कहतें हैं, कि प्रशासन और दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ (DUTA) अलग-अलग नहीं है। उन्हें यह बर्दस्त नहीं होगा कि के सामने कोई संगठन आगे बढ़े। अगर आप उनकी (DUTA) के गतिविधि पर बारीक नजर रखेंगे तब सब समझ में आएगा। कोरोना नागरिकों के मौलिक अधिकार को कुचलने का नया हथियार बन गया है। यह तथ्य भी प्रासंगिक है कि इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के लोगों ने जनवरी, 2021 के दूसरे सप्ताह में कोरोना के ही समय धरना-प्रदर्शन किया था। ऑकटूबर-नवंबर 2020 में सम्पन्न बिहार विधान सभी चुनाव में लाखों की रैलियाँ होती रही हैं और पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए भी रैलियां हो रही हैं।

अतिथि शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि उसने दूसरे कई संगठनों को भी अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक संगठन और शिक्षक संघ शामिल हैं। लेकिन कोई भी नहीं आया। इससे इनका दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। सामाजिक न्याय की बात करना सिर्फ इनकी जुबानी चाल है और वे इसे वास्तविक धरातल पर नहीं उतारना चाहते हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय सहित दिल्ली के सभी शिक्षक संगठनों के रवैये से अतिथि शिक्षक भी खुद डरा हुआ है। उन्हें डर है कि अगर वे मुखर होकर अपने हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें इसकी सजा मिल सकती है। उनकी कहीं भी स्थाई नियुक्ति नहीं होगी। उनका डर भी कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा होते देखा भी है। ऐसा हो भी रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक संगठन और शिक्षक संघ अपने ही शिक्षकों के शोषण के खिलाफ चुप है। आज वह शोषक के साथ खड़ा है।

अतिथि शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि उसने दूसरे कई संगठनों को भी अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक संगठन और शिक्षक संघ शामिल हैं। लेकिन कोई भी नहीं आया। इससे इनका दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। सामाजिक न्याय की बात करना सिर्फ इनकी जुबानी चाल है और वे इसे वास्तविक धरातल पर नहीं उतारना चाहते हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय सहित दिल्ली के सभी शिक्षक संगठनों के रवैये से अतिथि शिक्षक भी खुद डरा हुआ है। उन्हें डर है कि अगर वे मुखर होकर अपने हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें इसकी सजा मिल सकती है। उनकी कहीं भी स्थाई नियुक्ति नहीं होगी। उनका डर भी कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा होते देखा भी है। ऐसा हो भी रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक संगठन और शिक्षक संघ अपने ही शिक्षकों के शोषण के खिलाफ चुप है। आज वह शोषक के साथ खड़ा है।

जब महेन्द्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पर जुटाई थी लाखों की भीड़

सम्मान हरेक का है, किसान हो या जवान, शहरी हो ग्रामीण। 21वीं सदी में महानगरों में जी रहे उन लोगों की अज्ञानता तो समझी जा सकती है, जिनको अब फिल्मों में भी गांव और किसान देखने को नही मिलते। लेकिन बौद्धिक होने का दंभ भरने वाले और खेती बाड़ी में देश में सबसे पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों का क्या कहेंगे। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को जानते हुए भी वे शांति से दो महीने तक अपनी बात रखने के लिए गाजीपुर जैसी सरहद पर बैठे किसानों के बारे में वे क्या क्या लिखते हैं। उस गाजीपुर सीमा पर जहां से गुजरते समय लोग नाक पर कपडा लगा लेते हैं। किसी को भी अपने घर से दूर अच्छी से अच्छी जगह भी एकाध दिन ही अच्छी लगती है। किसानों को जहां रोका वहीं रुक गए। चाहे वह गाजीपुर हो या सिघु सीमा।

उनके लिए जहर भरी भाषा का उपयोग करने वाले क्या सरकार को डिक्टेट करना चाहते हैं। क्या वे पुलिस जवानों से भी अधिक किसानों के बारे में समझ रखते हैं, जिसकी ड्यूटी उनके आसपास ही है और जो खुद किसान परिवारों से ही आते हैं। किसानों का आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर है वे भारत सरकार से संबंधित है। उनकी लड़ाई किसी राज्य सरकार से नहीं है न पुलिस प्रशासन से। भारत सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत के बाद भी संवाद के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सुप्रीम अदालत ने भी उनके धरने को हटाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन जिनके रास्ते में भी गाजीपुर या सिंघु सीमा नहीं पड़ती, उनका रास्ता सबसे ज्यादा अवरुद्ध हो रहा है। जिन लोगों ने लाल किले पर हिंसा की वे फेसबुक पर लाइव अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन उनके बारे में बोलते समय डर लगता है। जैसे वे सगे हों और शांत बैठे किसान दुश्मन। अपराधी देर सबेर सलाखों के पीछे पहुंच ही जाएंगे।

सम्मान हरेक का है, किसान हो या जवान, शहरी हो ग्रामीण। 21वीं सदी में महानगरों में जी रहे उन लोगों की अज्ञानता तो समझी जा सकती है, जिनको अब फिल्मों में भी गांव और किसान देखने को नही मिलते। लेकिन बौद्धिक होने का दंभ भरने वाले और खेती बाड़ी में देश में सबसे पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों का क्या कहेंगे। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को जानते हुए भी वे शांति से दो महीने तक अपनी बात रखने के लिए गाजीपुर जैसी सरहद पर बैठे किसानों के बारे में वे क्या क्या लिखते हैं। उस गाजीपुर सीमा पर जहां से गुजरते समय लोग नाक पर कपडा लगा लेते हैं। किसी को भी अपने घर से दूर अच्छी से अच्छी जगह भी एकाध दिन ही अच्छी लगती है। किसानों को जहां रोका वहीं रुक गए। चाहे वह गाजीपुर हो या सिघु सीमा।

उनके लिए जहर भरी भाषा का उपयोग करने वाले क्या सरकार को डिक्टेट करना चाहते हैं। क्या वे पुलिस जवानों से भी अधिक किसानों के बारे में समझ रखते हैं, जिसकी ड्यूटी उनके आसपास ही है और जो खुद किसान परिवारों से ही आते हैं। किसानों का आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर है वे भारत सरकार से संबंधित है। उनकी लड़ाई किसी राज्य सरकार से नहीं है न पुलिस प्रशासन से। भारत सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत के बाद भी संवाद के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सुप्रीम अदालत ने भी उनके धरने को हटाने के लिए नहीं कहा है। लेकिन जिनके रास्ते में भी गाजीपुर या सिंघु सीमा नहीं पड़ती, उनका रास्ता सबसे ज्यादा अवरुद्ध हो रहा है। जिन लोगों ने लाल किले पर हिंसा की वे फेसबुक पर लाइव अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन उनके बारे में बोलते समय डर लगता है। जैसे वे सगे हों और शांत बैठे किसान दुश्मन। अपराधी देर सबेर सलाखों के पीछे पहुंच ही जाएंगे।

मैने बोट क्लब पर लाखों की भीड़ को एक सप्ताह तक बैठे देखा है। लाल किले पर भी महेंद्र सिंह टिकैत के विशाल जमावड़े को देखा है। चांदनी चौक का एक भी कारोबारी नहीं कह सकता है कि किसानों ने उनको कोई नुकसान पहुंचाया हो। लाल किले को नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं। जिन लोगों ने पंजाब में उग्रवाद के दिनो में मौन रहना सीख लिया था वे अब खलिस्तान के इतिहास पर लिखते हुए इनसे जोड़ रहे हैं। जो शांति से बैठे हैं, उनके मुद्दों का विरोध करिए लेकिन वातावरण विषाक्त मत कीजिए। लोकतंत्र में जनता को वह ताकत मिली हुई है कि वह अपनी बात को मनाने के लिए आंदोलन करे। रास्ता संवाद से ही निकलना है और दोनों पक्षों में संभव है कि किसी को थोड़ा झुकना भी पडे। लेकिन यह भी सच है कि कोई आंदोलन अनंतकाल तक नहीं चलता।

मैने बोट क्लब पर लाखों की भीड़ को एक सप्ताह तक बैठे देखा है। लाल किले पर भी महेंद्र सिंह टिकैत के विशाल जमावड़े को देखा है। चांदनी चौक का एक भी कारोबारी नहीं कह सकता है कि किसानों ने उनको कोई नुकसान पहुंचाया हो। लाल किले को नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं। जिन लोगों ने पंजाब में उग्रवाद के दिनो में मौन रहना सीख लिया था वे अब खलिस्तान के इतिहास पर लिखते हुए इनसे जोड़ रहे हैं। जो शांति से बैठे हैं, उनके मुद्दों का विरोध करिए लेकिन वातावरण विषाक्त मत कीजिए। लोकतंत्र में जनता को वह ताकत मिली हुई है कि वह अपनी बात को मनाने के लिए आंदोलन करे। रास्ता संवाद से ही निकलना है और दोनों पक्षों में संभव है कि किसी को थोड़ा झुकना भी पडे। लेकिन यह भी सच है कि कोई आंदोलन अनंतकाल तक नहीं चलता।

अतीत में ये ही किसान संगठन जब कांग्रेस, सपा, बसपा और जनता दल की सरकारों से लड़ते थे तो आपको योद्धा लगते थे। लेकिन अब आढ़तियों का एजेंट, खलिस्तानी और दुनिया के सबसे बुरे हो गए हैं। दो महीनों से वे सरकार गिराने नहीं बैठे हैं। उनको पता है कि उनके पास चुनने का अधिकार है वापस बुलाने का नहीं। लेकिन शांति से अपनी बातों को उठाने वालों के खिलाफ जहर उगलना लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होना है। बेहतर होगा कि कामना करेंं कि संसद सत्र के बीच किसानों की सम्मानजनक घर वापसी के लिए रास्ता निकले और वे अपने घर लौटें। खेतीबाड़ी में बहुत काम होता है। वे किसी को किसी रूप में परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि खुद परेशान हैं।

अतीत में ये ही किसान संगठन जब कांग्रेस, सपा, बसपा और जनता दल की सरकारों से लड़ते थे तो आपको योद्धा लगते थे। लेकिन अब आढ़तियों का एजेंट, खलिस्तानी और दुनिया के सबसे बुरे हो गए हैं। दो महीनों से वे सरकार गिराने नहीं बैठे हैं। उनको पता है कि उनके पास चुनने का अधिकार है वापस बुलाने का नहीं। लेकिन शांति से अपनी बातों को उठाने वालों के खिलाफ जहर उगलना लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होना है। बेहतर होगा कि कामना करेंं कि संसद सत्र के बीच किसानों की सम्मानजनक घर वापसी के लिए रास्ता निकले और वे अपने घर लौटें। खेतीबाड़ी में बहुत काम होता है। वे किसी को किसी रूप में परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि खुद परेशान हैं। ब्रिटिश रविदासिया हैरिटेज फाउंडेशन का ब्रिटेन में उद्घाटन

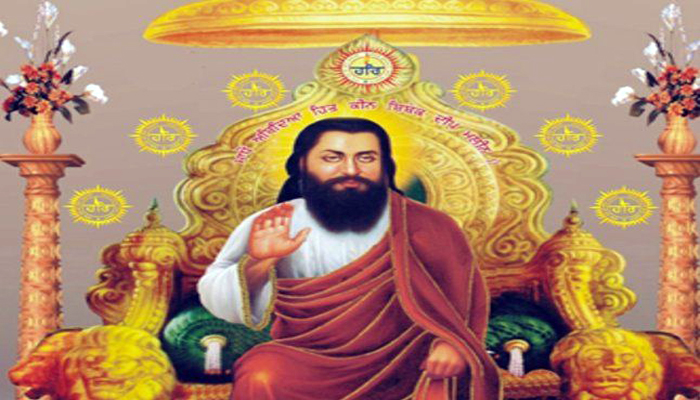

26 जनवरी 2021 को ब्रिटिश रविदासिया हैरिटेज फ़ाउंडेशन (यू.के.) का ब्रिटेन की हाई शेरिफ़ सुसन लौसाड़ा द्वारा उद्घाटन हुआ। यू.के. के वर्तमान सांसद मौहमद यासीन सहित अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने उद्घाटन में देश-दुनिया के अनेक लोगों ने शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दीं। यू.के. के कांशी रेडियो ने इसे लाईव चलाया। बी.आर.अच. फ़ाउंडेशन में कुल नौ ट्रस्टी हैं, जिनके नाम- ओम प्रकाश बागा, सत पॉल, रूप लाल, अमरीक पलाही, सैम कल्याण, डॉ. मनोज दहिया, डॉ. ओपिंद्र कौर तक़खड, पूनम सांगरे, और दीपिका चावड़ा हैं। इसमें डॉ. मनोज दहिया और दीपिका चावड़ा भारत से शामिल हैं।

26 जनवरी 2021 को ब्रिटिश रविदासिया हैरिटेज फ़ाउंडेशन (यू.के.) का ब्रिटेन की हाई शेरिफ़ सुसन लौसाड़ा द्वारा उद्घाटन हुआ। यू.के. के वर्तमान सांसद मौहमद यासीन सहित अनेक महत्वपूर्ण लोगों ने उद्घाटन में देश-दुनिया के अनेक लोगों ने शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दीं। यू.के. के कांशी रेडियो ने इसे लाईव चलाया। बी.आर.अच. फ़ाउंडेशन में कुल नौ ट्रस्टी हैं, जिनके नाम- ओम प्रकाश बागा, सत पॉल, रूप लाल, अमरीक पलाही, सैम कल्याण, डॉ. मनोज दहिया, डॉ. ओपिंद्र कौर तक़खड, पूनम सांगरे, और दीपिका चावड़ा हैं। इसमें डॉ. मनोज दहिया और दीपिका चावड़ा भारत से शामिल हैं।

डॉ. मनोज दहिया अभी ICSSR से ‘रविदासिया धर्म’ पर पोस्ट-डोकटोरल फ़ेलोशिप कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से सतगुरु रविदास पर Ph.D. की है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफ़ेसर भी रहे हैं और अनेक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। दीपिका चावड़ा सुप्रीम कोर्ट में वकील और समाज सेवी हैं। इस संस्था का प्रोजेक्ट है, ‘सतगुरु रविदास के जीवन को खोजना।’ यह शोध कार्य वर्ष 2027 में सतगुरु रविदास की 650 वीं जयंती पर पूरा होगा। ऑनलाइन हुए इस उद्घाटन में देश-दुनिया के प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील, शोधकर्ता, संत, राजनीतिज्ञ आदि अनेक 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया जैसे प्रो. ओपिंद्र कौर तकखड़, प्रो. गैरी मक्लोव, प्रो. भूप सिंह गौड़, प्रो. प्रमोद कुमार मेहरा, डॉ. सुनीता देवी मेहरा, प्रो. राजबीर सिंह, डॉ. प्रदीप सोलंकी, डा संदीप कुमार कनौजिया, जे. के. दास, गुरदीप गिरी महाराज, सतपाल विर्दी, डी. सी. भाटिया, डॉ. नेक चंद, संदीप दहिया, मनीष सहरावत, अलका निमेश, सीरी राम अर्श, रेणु किशोर, अनिल रविदासिया, चंद्रशेखर, अमृत लाल, आत्म प्रकाश, मोहित नोलिया, संजय गुरान, मनीष खोखरा, संदीप दंडोतिया, पंकज अरोलिया, चौधरी साहिल रंगा, बंटी बिलोनिया, मोहन लाल आदि अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

विश्वविद्यालय से सतगुरु रविदास पर Ph.D. की है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफ़ेसर भी रहे हैं और अनेक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। दीपिका चावड़ा सुप्रीम कोर्ट में वकील और समाज सेवी हैं। इस संस्था का प्रोजेक्ट है, ‘सतगुरु रविदास के जीवन को खोजना।’ यह शोध कार्य वर्ष 2027 में सतगुरु रविदास की 650 वीं जयंती पर पूरा होगा। ऑनलाइन हुए इस उद्घाटन में देश-दुनिया के प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील, शोधकर्ता, संत, राजनीतिज्ञ आदि अनेक 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया जैसे प्रो. ओपिंद्र कौर तकखड़, प्रो. गैरी मक्लोव, प्रो. भूप सिंह गौड़, प्रो. प्रमोद कुमार मेहरा, डॉ. सुनीता देवी मेहरा, प्रो. राजबीर सिंह, डॉ. प्रदीप सोलंकी, डा संदीप कुमार कनौजिया, जे. के. दास, गुरदीप गिरी महाराज, सतपाल विर्दी, डी. सी. भाटिया, डॉ. नेक चंद, संदीप दहिया, मनीष सहरावत, अलका निमेश, सीरी राम अर्श, रेणु किशोर, अनिल रविदासिया, चंद्रशेखर, अमृत लाल, आत्म प्रकाश, मोहित नोलिया, संजय गुरान, मनीष खोखरा, संदीप दंडोतिया, पंकज अरोलिया, चौधरी साहिल रंगा, बंटी बिलोनिया, मोहन लाल आदि अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

राकेश टिकैत ने दी आत्महत्या की धमकी

गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की योजना बना रखी है। उन्होंने कहा कि अब हम यहां से नहीं जाएंगे। यहीं बैठेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की भी धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा, ‘अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे कुछ भी हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।’ उन्होंने कहा, ‘मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसानों का मारने की साजिश रची जा रही है। यहां अत्याचार हो रहा है।

इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं हटा दी गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राकेश टिकैत ने कहा, ‘देश ने मुझे झंडा दिया है तो पानी भी देगा। मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा। गांव के लोग पानी लेकर आएंगे तब मैं पीऊंगा।’ इससे पहले राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि वह दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराएँ। लाल किले पर कौन लोग थे, इसकी भी जांच कराई जाए।

गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की योजना बना रखी है। उन्होंने कहा कि अब हम यहां से नहीं जाएंगे। यहीं बैठेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की भी धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा, ‘अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे कुछ भी हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।’ उन्होंने कहा, ‘मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसानों का मारने की साजिश रची जा रही है। यहां अत्याचार हो रहा है।

इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं हटा दी गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राकेश टिकैत ने कहा, ‘देश ने मुझे झंडा दिया है तो पानी भी देगा। मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा। गांव के लोग पानी लेकर आएंगे तब मैं पीऊंगा।’ इससे पहले राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि वह दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराएँ। लाल किले पर कौन लोग थे, इसकी भी जांच कराई जाए।

किसान आंदोलनः मुझे तो यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सरीखा लग रहा है

सवाल यह है कि किसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सवाल यह भी है कि जो किसान दो महीने तक शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, वह दिल्ली में आकर बवाल क्यों करेंगे? सवाल यह भी है कि जो किसान अपने नाबालिग बच्चों और महिलाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं, वह ऐसा क्यों करेंगे कि लाठी चार्ज हो?

सवाल यह है कि किसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सवाल यह भी है कि जो किसान दो महीने तक शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, वह दिल्ली में आकर बवाल क्यों करेंगे? सवाल यह भी है कि जो किसान अपने नाबालिग बच्चों और महिलाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं, वह ऐसा क्यों करेंगे कि लाठी चार्ज हो?

इस मुद्दे पर नीचे बात करेंगे। फिलहाल वर्तमान हालात देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की योजना बना रखी है। उन्होंने कहा कि अब हम यहां से नहीं जाएंगे। यहीं बैठेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की भी धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा, ‘अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे कुछ भी हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।’ उन्होंने कहा, ‘मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसानों का मारने की साजिश रची जा रही है। यहां अत्याचार हो रहा है।

यहां Click कर दलित दस्तक मासिक पत्रिका की सदस्यता लेंइस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं हटा दी गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राकेश टिकैत ने कहा, ‘देश ने मुझे झंडा दिया है तो पानी भी देगा। मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा। गांव के लोग पानी लेकर आएंगे तब मैं पीऊंगा।’ इससे पहले राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि वह दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराएँ। लाल किले पर कौन लोग थे, इसकी भी जांच कराई जाए।

वहीं दूसरी ओर सिंधु बार्डर पर जा रही सड़क ब्लॉक कर दी गई। गाजीपुर बार्र पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो स्थानीय लोग पिछले दो महीने से किसानों का सहयोग कर रहे थे, अब अचानक हाइवे खाली कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस और प्रशासन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।

यहां क्लिक कर बहुजन साहित्य आर्डर करेंदरअसल यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सरीखा दिख रहा है। जैसे फिल्मों में होता है, वैसा ही। वरना 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी जाती। संभवतः यह इसलिए किया गया, क्योंकि 26 जनवरी के बहाने इसे देश की अस्मिता से, देशभक्ति से जोड़ा जा सके। और जब बाद में किसानों पर डंडे परे तो कोई उनके समर्थन में न आए। और जो आए, उसे देश विरोधी ठहराया जा सके।

दिल्ली में हुआ दंगा भूले नहीं होंगे आप, याद है न कैसे शुरू हुआ था? सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी, उसने बता दिया था। किसान पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने भी कह दिया था। फिर रास्ता क्या था??? क्या इससे पूरी तरह इंकार किया जा सकता है कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई हो, कुछ किरदार तय किये गए हों, उनकी भूमिका तय हो। और फिर क्या हुआ, सब सामने ही है।

मुझे ये कोई फिल्म या नेट फ्लिक्स की सिरीज सरीखा दिख रहा है, जिसमें शासक कहीं दूर बैठा मुस्कुरा रहा है।

लाल किले पर किसानों का झंडा कहीं सरकारी साजिश तो नहीं

आज 26 जनवरी 2021 को जब सरकारी गणतंत्र दिवस मन रहा था, लुटियन दिल्ली की सड़कें खेत जोतने वाले ट्रैक्टर से अटे पड़े थे। (मैं सरकारी गणतंत्र दिवस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में देशवासियों के नागरिक कानून बाधित हैं और जब तक ऐसा है, देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस के कोई मायने नहीं हैं।) इसी दिन यह भी हुआ कि लाल किले पर जहां भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। लाल किले तक किसानों का पहुंचना इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि देश में इस सरकार में कुछ चीजें बिना सरकार के चाहे नहीं हो सकती। लाल किले तक किसानों को पहुंचने देना संभवतः सरकार की कोई योजना हो, जिसके जरिए किसान आंदोलन को बदनाम कर सरकार को इस आंदोलन को कुचलने का बहाना मिल सके।

और अगर ऐसा नहीं है, तो किसानों के इस आंदोलन को देश का आंदोलन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दिल्ली की चौखट पर दो महीने से अधिक समय से बैठे किसानों ने अब दिल्ली के दिल लुटियन पर दस्तक दे दी है; जहां किसानों के साथ देश की आम जनता भी जुड़ती जा रही है। इस आंदोलन को उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जो इस तानाशाह शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान देश को अन्न देता है, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह बड़ा बनता जा रहा है, दिखने लगा है कि किसानों के नेतृत्व में देश को एक बार फिर से बोलने, अपने विचार रखने और सत्ता का विरोध करने का उसका मौलिक अधिकार मिल जाए। देश ‘भारत’ बना रहे, ‘हिन्दोस्तान’ बनने से बच जाए।

आज 26 जनवरी 2021 को जब सरकारी गणतंत्र दिवस मन रहा था, लुटियन दिल्ली की सड़कें खेत जोतने वाले ट्रैक्टर से अटे पड़े थे। (मैं सरकारी गणतंत्र दिवस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में देशवासियों के नागरिक कानून बाधित हैं और जब तक ऐसा है, देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस के कोई मायने नहीं हैं।) इसी दिन यह भी हुआ कि लाल किले पर जहां भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। लाल किले तक किसानों का पहुंचना इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि देश में इस सरकार में कुछ चीजें बिना सरकार के चाहे नहीं हो सकती। लाल किले तक किसानों को पहुंचने देना संभवतः सरकार की कोई योजना हो, जिसके जरिए किसान आंदोलन को बदनाम कर सरकार को इस आंदोलन को कुचलने का बहाना मिल सके।

और अगर ऐसा नहीं है, तो किसानों के इस आंदोलन को देश का आंदोलन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दिल्ली की चौखट पर दो महीने से अधिक समय से बैठे किसानों ने अब दिल्ली के दिल लुटियन पर दस्तक दे दी है; जहां किसानों के साथ देश की आम जनता भी जुड़ती जा रही है। इस आंदोलन को उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जो इस तानाशाह शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान देश को अन्न देता है, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह बड़ा बनता जा रहा है, दिखने लगा है कि किसानों के नेतृत्व में देश को एक बार फिर से बोलने, अपने विचार रखने और सत्ता का विरोध करने का उसका मौलिक अधिकार मिल जाए। देश ‘भारत’ बना रहे, ‘हिन्दोस्तान’ बनने से बच जाए।

संविधान के 70 साल बाद भी मैला ढोता भारत

जिस देश में संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गए हों और फिर भी उस देश के नागरिक मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्य में लगे हों तो उस देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। हम भले ही मंगलयान और चंद्रयान भेज कर गदगद होते रहें, अपनी पीठ थपथपाते रहें पर इससे देश की अंदरूनी वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। इसका भी क्या लाभ कि एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते रहें और दूसरी ओर देश के नागरिक मानव मल-मूत्र अपने हाथों से साफ़ करते रहें और ढोते रहें। हमारा संविधान हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी देश की आबादी का एक तबका अभी भी शुष्क शौचालयों से मानव मल साफ़ करके अपनी जीविका चला रहा है। यह न केवल देश के लिए बल्कि देश के सभ्य नागरिकों के लिए भी शर्मनाक है।

जिस देश में संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गए हों और फिर भी उस देश के नागरिक मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्य में लगे हों तो उस देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। हम भले ही मंगलयान और चंद्रयान भेज कर गदगद होते रहें, अपनी पीठ थपथपाते रहें पर इससे देश की अंदरूनी वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। इसका भी क्या लाभ कि एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते रहें और दूसरी ओर देश के नागरिक मानव मल-मूत्र अपने हाथों से साफ़ करते रहें और ढोते रहें। हमारा संविधान हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी देश की आबादी का एक तबका अभी भी शुष्क शौचालयों से मानव मल साफ़ करके अपनी जीविका चला रहा है। यह न केवल देश के लिए बल्कि देश के सभ्य नागरिकों के लिए भी शर्मनाक है।

क्यों जारी है देश में मानव मल ढोने की अमानवीय प्रथा

मानव मल ढोने की अमानवीय प्रथा इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले पांच हजार सालों से ये बदस्तूर जारी है। समाज का एक समुदाय इस प्रथा का इतना आदी हो चुका है कि वह स्वयं कहने लगा है की यह हमारा काम है। विडंबना यह है कि जो समुदाय हमारी साफ़-सफाई करके हमें स्वच्छ रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है, वही हमारी नजर में नीच है, घृणास्पद है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे समाज में हजारों सालों से छुआछूत की प्रथा रही है। भेदभाव की प्रथा रही है। बाद में 1950 में देश में जब संविधान लागू हुआ तब इसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत संविधान के स्तर पर हुआ पर समाज में यह अभी भी विद्यमान है। आज़ादी के 74 साल बाद भी देश का एक तबका हाथ से मानव मल साफ़ करने में लगा है जाहिर है उसके लिए ये आज़ादी बेमानी है।

यहां Click कर दलित दस्तक मासिक पत्रिका की सदस्यता लें26 जनवरी के दिन हम पूरी दुनिया को अपनी समृद्धि, अपना गौरव दिखाते हैं। पर इस मैला प्रथा को कारपेट के नीचे छिपाते हैं जबकि लाखों सफाई कर्मचारी इस अमानवीय प्रथा में लगे हैं। हम अपने विकास की ऐसी-ऐसी झांकी दिखाते हैं कि विश्व हमारे वैभव पर मुग्ध हो जाता है। हमारे शक्ति प्रदर्शन पर हैरान होता है। हम अपनी इस उज्जवल छवि पर इतराते हैं। पर कभी नहीं सोचते कि हमारे जैसा ही इंसान मानव मल साफ़ करने और ढोने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें देखते हैं तो घृणा से मुहं फेर लेते हैं।

कैसे हो इस मैला प्रथा का खात्मा

मैला प्रथा को खत्म करने की नीयत भारत की सरकारों की नहीं लगती। गौरतलब है कि किसान आन्दोलन के दौरान अब तक 60 से 70 किसान मर चुके हैं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। इसी प्रकार नरेन्द्र मोदी के अब तक के शासन काल में अनेक सफाई कर्मचारी सीवर सफाई के दौरान दम घुटने से अपनी जान गवां चुके हैं। पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। इन दलितों और गरीबों की वे भला क्यों चिंता करें ये कोई अडानी या अम्बानी तो हैं नहीं। प्रशासन के लिए मैला प्रथा कोई मुद्दा ही नहीं है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी तो यह तक कहते हैं कि सफाई का काम सफाई समुदाय नहीं करेगा तो कौन करेगा। इनका तो ये काम ही है। हां, देश के प्रधानमंत्री दिखावे और वोट के लिए इस समाज के पैर जरूर धो सकते हैं।

मैला प्रथा उन्मूलन पर सरकार ने औपचारिकतावश दो-दो क़ानून बनाए हैं। एक वर्ष 1993 में और दूसरा 2013 में। इन कानूनों के अनुसार मैला प्रथा दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मैला ढुलवाने का काम करवाता है तो वह कानून के अनुसार अपराधी है। उसके लिए दो साल की जेल और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पर अभी तक इस प्रकार के किसी अपराधी को कोई सजा नहीं मिली। क्यों? कारण साफ़ है प्रशासन का उदासीन रवैया। यक्ष प्रश्न यही कि फिर कैसे मिटेगी मैला प्रथा? इसके लिए सरकार पर दबाब बनाना जरूरी है। कैसे बनेगा यह दबाब? इसके लिए देश के संवेदनशील नागरिकों को पहल करनी होगी। हर स्तर पर दबाब बनाना होगा – संसद से सड़क तक।

सफाई कर्मचारी आंदोलन की पहल

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी यह माना है कि एक लाख से अधिक सफाई कर्मचारी (जिनमे अधिकांश महिलायें हैं) शुष्क शौचालय साफ़ करने में लगे हैं। सटीक डेटा तो सरकार के पास भी नहीं है। सरकार की स्वीकार्यता के बावजूद शुष्क शौचालयों को जल चालित शौचालयों में बदलने और सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करने में सरकार रुचि नहीं ले रही है। ऐसे में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 100 दिन 100 जिलों में शुष्क शौचालयों को जल चालित शौचालयों में बदलने के लिए सरकार पर दबाब बनाने की पहल की है। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। इस अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता शुष्क शौचालयों का सर्वे करते हैं। उन्हें साफ़ करने वाले सफाई कर्मचारियों का सर्वे करते हैं। फिर ज्ञापन तैयार कर उस जिले के जिला अधिकारी को देते हैं। ज्ञापन में वे शुष्क शौचालयों को जल चालित शौचालयों में बदलने और सफाई कर्मचारियों को इज्जतदार पेशों में पुनर्वास की मांग एम.एस. एक्ट 2013 के अंतर्गत करते हैं।

इसके लिए सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता पदयात्रा, साइकिल यात्रा, मोटर साइकिल यात्रा और जीप यात्रा निकालने की भी तैयार कर रहे हैं। वे रैली निकालकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन में शुष्क शौचालयों की लोकेशन और उन्हें साफ़ करने वाली सफाई कर्मचारियों का विवरण होता है ताकि सरकार उन शौचालयों को जल चालित शौचालयों में बदल दे और सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास कर दे। इस मामले में कार्यकर्त्ता शुष्क शौचालयों के मालिकों से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे शुष्क शौचालयों का इस्तेमाल न करें। इन्हें जल चालित में बदलवा लें।

संविधान में है गरिमा के साथ जीने का अधिकार

आज हम इक्कीसवीं सदी के तकनीक और आधुनिक समय में जी रहे हैं। शहर-शहर गाँव-गाँव घर-घर मोबाइल पहुँच गए हैं। संचार क्रांति ने इतिहास रच दिया है। लोग अन्तरिक्ष की सैर पर जाने लगे हैं। और एक हमारा सफाई कर्मचारी समुदाय है जो अभी भी अठारहवी सदी में जी रहा है। शुष्क शौचालयों से हाथ से मल-मूत्र साफ़ कर रही हैं हमारी महिलाएं! जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश के हर नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण आजीविका अपनाने का अधिकार है।

यहां Click कर दलित दस्तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएसफाई समुदाय के लोगों को व्यवस्था ने अनपढ़ बनाए रखा। उन्हें आर्थिक दृष्टि से दीन-हीन रखा। सामाजिक दृष्टी से दलित रखा। राजनीति में इनका प्रवेश वर्जित रखा। इन्हें सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा। सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें अंधविश्वासों में डुबाए रखा। शराब पीना, जुआ खेलना, भूत-प्रेतों में विश्वाश, दहेज़ प्रथा जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों में जकड़े रखा। ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता ने इन्हें कथित उच्च जातियों का गुलाम बनाए रखा। जन्म से ही इन पर गंदे पेशे थोप दिए गए। परिणाम यह हुआ कि आज के आधुनिक समय में भी यह समुदाय अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। क्या इनकी इस दयनीय स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर कब तक ये मानव मल ढोने जैसी अमानवीय एवं घृणित प्रथा में लिप्त रहेंगे? इन्हें इनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कौन पहल करेगा – सभ्य समाज? सरकार?? और कब???

डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य पर हिन्दू राष्ट्र का खतरा

26 जनवरी आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में एक है। इसी दिन (26 जनवरी) 1950 को भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था और भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1950 को ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने संविधान को संविधान सभा को सौंप दिया था और उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसी दिन अतीत के उन सभी कानूनी प्रावधानों को खारिज करते हुए रद्द कर दिया गया, जो भारतीय संविधान से मेल न खाते हों, चाहे वे विभिन्न धर्मों के कानूनी दर्जा प्राप्त प्रावधान हों या ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के कानूनी प्रावधान हों।

26 जनवरी आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में एक है। इसी दिन (26 जनवरी) 1950 को भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था और भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1950 को ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने संविधान को संविधान सभा को सौंप दिया था और उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसी दिन अतीत के उन सभी कानूनी प्रावधानों को खारिज करते हुए रद्द कर दिया गया, जो भारतीय संविधान से मेल न खाते हों, चाहे वे विभिन्न धर्मों के कानूनी दर्जा प्राप्त प्रावधान हों या ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के कानूनी प्रावधान हों।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। दुनिया में लोकतंत्र के दो रूप हैं- एक सिर्फ लोकतंत्र और दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन है, जहां लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, जापान और स्पेन जैसे अन्य कई देश भी इसके उदाहरण हैं। इन देशों में राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होते हैं। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हैं, जहां राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता चुना। सिर्फ लोकतंत्र होने का परिणाम यह है कि जहां ब्रिटेन और स्पेन में अभी भी राजा-रानी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, भले ही वह कितना भी सीमित और औपचारिक क्यों न हो, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे गणतंत्रात्मक लोकतंत्र में राजा-रानी के लिए कोई जगह नहीं है। इसका निहितार्थ यह है कि गणतांत्रिक लोकतंत्र में जन्म के आधार पर किसी को भी स्वाभाविक तौर पर बड़ा नहीं माना जाता है, न तो कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता है और न ही किसी भी आधार पर राज्य का कोई पद किसी के लिए जन्म के आधार पर आरक्षित होता है।

डॉ. आबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान सभा ने भी गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का रास्ता चुना और जन्म-आधारित सभी प्रकार के विशेषाधिकारों और स्वाभाविक तौर पर बड़े होने के दावों को खारिज कर दिया। भारत में वर्ण-जाति व्यवस्था पूरी तरह से जन्म-आधारित विशेषाधिकार और अधिकार विहीनता पर टिकी हुई थी, जिसमें लिंग के आधार पर महिलाओं पर पुरूषों को भी विशेषाधिकार और वर्चस्व प्राप्त था। जन्म और लिंग-आधारित विशेषाधिकार ही ब्राह्मणवाद का मूलतत्व रहा है, इसको खारिज करते हुए डॉ. आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव डाली। उन्हें लोकतांत्रिक गणतंत्र कितना प्रिय था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जिस पार्टी की नींव डाली, उस पार्टी का नाम उन्होंने ‘द रिपब्लिकन (गणतांत्रिक) पार्टी ऑफ इंडिया’रखा।

डॉ. आबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान सभा ने भी गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का रास्ता चुना और जन्म-आधारित सभी प्रकार के विशेषाधिकारों और स्वाभाविक तौर पर बड़े होने के दावों को खारिज कर दिया। भारत में वर्ण-जाति व्यवस्था पूरी तरह से जन्म-आधारित विशेषाधिकार और अधिकार विहीनता पर टिकी हुई थी, जिसमें लिंग के आधार पर महिलाओं पर पुरूषों को भी विशेषाधिकार और वर्चस्व प्राप्त था। जन्म और लिंग-आधारित विशेषाधिकार ही ब्राह्मणवाद का मूलतत्व रहा है, इसको खारिज करते हुए डॉ. आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव डाली। उन्हें लोकतांत्रिक गणतंत्र कितना प्रिय था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जिस पार्टी की नींव डाली, उस पार्टी का नाम उन्होंने ‘द रिपब्लिकन (गणतांत्रिक) पार्टी ऑफ इंडिया’रखा।

इस साल 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। डॉ. आंबेडकर ने यह उम्मीद की थी कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव धीरे-धीरे मजबूत होती जाएगी और यह काफी हद तक हुई भी। जिसका परिणाम है कि वैचारिक तौर पर वर्ण-जाति की पक्षधर आर.एस.एस.-भाजपा को भी अपनी जरूरतों एवं मजबूरियों के चलते ही सही भारत राज्य के राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) के रूप में दलित समाज से आए एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस प्रतीकात्मक उपलब्धि के बावजूद भी डॉ. आंबेडकर का भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य गंभीर खतरे में है और इस पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र का खतरा है। जिसके संदर्भ में डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि “अगर हिंदू राज हकीकत बनता है, तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।”- (पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ.338) हिंदू धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य के भारत के स्वप्न को धूल-धूसरित करता है। जहां लोकतांत्रिक गणतंत्र में जन्म-आधारित छोटे-बड़े के लिए कोई स्थान नहीं होता, न ही कोई व्यक्ति पुरूष होने के चलते महिलाओं पर किसी प्रकार से वर्चस्व का दावा कर सकता है, वहीं हिंदू राष्ट्र की पूरी परिकल्पना जन्मगत श्रेष्ठता एवं निम्नता और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व पर आधारित है, जिसे किसी भी रूप में डॉ. आंबेडकर अपने लोकतांत्रिक गणराज्य में जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। पुरुषों के वर्चस्व से महिलाओं की स्वतंत्रता और स्त्री-पुरुष के बीच समता के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और मूलत: यही प्रश्न उनके लिए नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का मूल कारण बना। इसके साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंदूओं के वर्चस्व एवं विशेषाधिकार का दावा करती है। धार्मिक वर्चस्व एवं विशेषाधिकार के लिए भी डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि ‘‘हिंदू धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र-विरोधी है और जिसका चरित्र फासीवाद और/या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए-और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है- तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जो हिंदू नहीं हैं या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है। यह दमित वर्गों और गैर-ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी है” (सोर्स मटियरल आन डॉ. आंबेडकर, खण्ड 1, पृष्ठ 241, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)।

दलित दस्तक मासिक पत्रिका की सदस्यता लें उपरोक्त उद्धरण में डॉ. आंबेडकर साफ शब्दों में हिंदू राष्ट्र को पूर्णत: लोकतंत्र विरोधी और मुसलमानों के अलावा अन्य सभी दमित वर्गों के लिए खतरा मान रहे हैं। डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दो बिलकुल विपरीत ध्रुव हैं, दोनों के बीच कोई जोड़ने वाला सेतु नहीं है, यदि हिंदू राष्ट्र फलता-फूलता है, तो डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य खतरे में है। फिलहाल भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सम्मुख हिंदू राष्ट्र का गंभीर खतरा आ उपस्थित हुआ है, इस खतरे से भारतीय गणतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र की डॉ. आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की परिकल्पना के साथ खड़ा है।

उपरोक्त उद्धरण में डॉ. आंबेडकर साफ शब्दों में हिंदू राष्ट्र को पूर्णत: लोकतंत्र विरोधी और मुसलमानों के अलावा अन्य सभी दमित वर्गों के लिए खतरा मान रहे हैं। डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दो बिलकुल विपरीत ध्रुव हैं, दोनों के बीच कोई जोड़ने वाला सेतु नहीं है, यदि हिंदू राष्ट्र फलता-फूलता है, तो डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य खतरे में है। फिलहाल भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सम्मुख हिंदू राष्ट्र का गंभीर खतरा आ उपस्थित हुआ है, इस खतरे से भारतीय गणतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र की डॉ. आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की परिकल्पना के साथ खड़ा है।

दलित दस्तक यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए

डॉ. आंबेडकर लोकतांत्रिक गणराज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखते थे। सामाजिक व्यवस्था का उनका मूल आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी किताब ‘जाति के विनाश’में साफ शब्दों में कहा है कि मेरा आदर्श समाज समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है। समाज के सभी सदस्यों के बीच बंधुता कायम करना उनका लक्ष्य रहा है। बंधुता की यह अवधारणा उन्होंने गौतम बुद्ध से ग्रहण किया था। आधुनिक युग में फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा स्वतंत्रता, समता और भाईचारा ही था। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि बंधुता के बिना लोकतांत्रिक गणराज्य सफल नहीं हो सकता है और न ही बंधुता-आधारित राष्ट्र या देश का निर्माण हो सकता है। भारत में बंधुता के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं उन्हें दिखी- सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक असमानता का भारत में दो आधार स्तंभ रहे हैं और हैं- वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व। उनका मानना था कि वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खात्मे के बिना सामाजिक समता और स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है और बिना समता और स्वतंत्रता के बंधुता कायम नहीं हो सकती है। उन्होंने बार-बार रेखांकित किया है कि बंधुता सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बीच कायम हो सकती है, जो समान और स्वतंत्र हों। यानी बंधुता की अनिवार्य शर्त समता और स्वतंत्रता है। डॉ. आंबेडकर की किताब ‘जाति का विनाश’बंधुता के लिए सामाजिक समता और स्वतंत्रता की अनिवार्यता को स्थापित करती है और उन सभी चीजों के विनाश का आह्वान करती है, जो सामाजिक असमानता की जनक वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करती हो। जिसमें हिंदू धर्म और वे सभी हिंदू धर्मग्रंथ दोनों शामिल हैं, जो वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं।

यहां क्लिक कर बहुजन साहित्य आर्डर करें

यूरोप-अमेरिका के पूंजीवादी समाज के अपने निजी अनुभव और अध्ययन के आधार पर डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्थिक असमानता के रहते हुए बंधुता कायम नहीं हो सकती है। सामाजिक समता के साथ आर्थिक समता भी बंधुता की अनिवार्य शर्त है। यूरोप-अमेरिका में काफी हद तक सामाजिक समता थी, लेकिन पूंजीवादी आर्थिक असमानता के चलते बंधुता का अभाव डॉ. आंबेडकर को दिखा। आर्थिक समता के लिए उन्होंने राजकीय पूंजीवाद की स्थापना का प्रस्ताव अपनी किताब ‘राज्य और अल्पसंख्यक में रखा। उन्होंने कृषि भूमि के निजी मालिकाने को पूरी तरह खत्म करने और उसका पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव इस किताब में किया है। इसके साथ उन्होंने सभी बड़े और बुनियादी उद्योग धंधों को भी राज्य के मालिकाने में रखने का प्रस्ताव किया है। कृषि भूमि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण और बुनियादी एवं बड़े उद्योग धंधों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही आर्थिक समता हासिल की जा सकती है, यह डॉ. आंबेडकर के चिंतन का एक बुनियादी तत्व है। सामाजिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मणवाद है और आर्थिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पूंजीवाद है। इन्हीं दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद को कामगारों के सबसे बड़े दो दुश्मन घोषित किए।

यूरोप-अमेरिका के पूंजीवादी समाज के अपने निजी अनुभव और अध्ययन के आधार पर डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्थिक असमानता के रहते हुए बंधुता कायम नहीं हो सकती है। सामाजिक समता के साथ आर्थिक समता भी बंधुता की अनिवार्य शर्त है। यूरोप-अमेरिका में काफी हद तक सामाजिक समता थी, लेकिन पूंजीवादी आर्थिक असमानता के चलते बंधुता का अभाव डॉ. आंबेडकर को दिखा। आर्थिक समता के लिए उन्होंने राजकीय पूंजीवाद की स्थापना का प्रस्ताव अपनी किताब ‘राज्य और अल्पसंख्यक में रखा। उन्होंने कृषि भूमि के निजी मालिकाने को पूरी तरह खत्म करने और उसका पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव इस किताब में किया है। इसके साथ उन्होंने सभी बड़े और बुनियादी उद्योग धंधों को भी राज्य के मालिकाने में रखने का प्रस्ताव किया है। कृषि भूमि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण और बुनियादी एवं बड़े उद्योग धंधों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही आर्थिक समता हासिल की जा सकती है, यह डॉ. आंबेडकर के चिंतन का एक बुनियादी तत्व है। सामाजिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मणवाद है और आर्थिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पूंजीवाद है। इन्हीं दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद को कामगारों के सबसे बड़े दो दुश्मन घोषित किए।

डॉ. आंबेडकर की नजर में लोकतांत्रिक गणराज्य की अनिवार्य शर्त सामाजिक एवं आर्थिक समता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते समय कहा था कि हमने राजनीतिक समता तो हासिल कर ली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता हासिल करना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम सामाजिक और आर्थिक समता हासिल करने में असफल रहे तो राजनीतिक समता भी खतरे में पड़ जाएगी। आज भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य गंभीर खतरे में है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की परियोजना के नाम पर नए सिरे से नए रूप में वर्ण-जाति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश चल रही है और सामाजिक समता के डॉ. आंबेडकर के स्वप्न को किनारे लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक संपदा और सार्वजनिक संपत्ति को विभिन्न रूपों में कार्पोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है और इस तरह से डॉ. आंबेडकर के राजकीय समाजवाद के स्वप्न का खात्मा किया जा रहा है।

डॉ. आंबेडकर की बंधुता की जड़ें बुद्ध धम्म में थीं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि “सकारात्मक तरीके से मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है- मुक्ति, समानता और भाईचारा। मगर, कोई यह न कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। बिलकुल नहीं। मेरे दर्शन की जड़ें राजनीतिशास्त्र में नहीं, बल्कि धर्म में हैं। मैंने उन्हें… बुद्ध के उपदेशों से लिया है…। (क्रिस्तोफ़ जाफ्रलो, पृ. 159) वे बंधुता-आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बुद्धमय भारत की कल्पना करते थे। बुद्धमय भारत उनके लिए वर्ण-जाति व्यवस्था पर आधारित वैदिक, सनातन,  ब्राह्मणवादी और हिंदू भारत का विकल्प था। बुद्धमय भारत उनके समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित भारत के स्वप्न का एक अन्य आधार स्तंभ था। डॉ. आंबेडकर के प्रयासों के चलते भारतीय गणराज्य के बहुत सारे प्रतीकों में बौद्ध प्रतीकों को शामिल किया गया। जैसे- राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र, प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राट अशोक के सिंहों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता देना और राष्ट्रपति भवन की त्रिकोणिका पर एक बौद्ध सूक्ति को उत्कीर्ण करना। संविधान में भी उन्होंने बौद्ध धम्म के कुछ बुनियादी तत्वों को समाहित किया। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है- “मैं भी हिंदुस्तान में सर्वांगीण पूर्ण तैयारी होने पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला हूं। संविधान बनाते समय उस दृष्टि से अनुकूल होने वाले कुछ अनुच्छेदों को मैंने उसमें अंतर्भूत किया है।”(धनंजय कीर, पृ.457) उन्होंने बौद्ध धम्म को वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना पर खरा पाया। जिसमें ईश्वर और किसी पारलौकिक दुनिया के

ब्राह्मणवादी और हिंदू भारत का विकल्प था। बुद्धमय भारत उनके समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित भारत के स्वप्न का एक अन्य आधार स्तंभ था। डॉ. आंबेडकर के प्रयासों के चलते भारतीय गणराज्य के बहुत सारे प्रतीकों में बौद्ध प्रतीकों को शामिल किया गया। जैसे- राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र, प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राट अशोक के सिंहों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता देना और राष्ट्रपति भवन की त्रिकोणिका पर एक बौद्ध सूक्ति को उत्कीर्ण करना। संविधान में भी उन्होंने बौद्ध धम्म के कुछ बुनियादी तत्वों को समाहित किया। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है- “मैं भी हिंदुस्तान में सर्वांगीण पूर्ण तैयारी होने पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला हूं। संविधान बनाते समय उस दृष्टि से अनुकूल होने वाले कुछ अनुच्छेदों को मैंने उसमें अंतर्भूत किया है।”(धनंजय कीर, पृ.457) उन्होंने बौद्ध धम्म को वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना पर खरा पाया। जिसमें ईश्वर और किसी पारलौकिक दुनिया के

राष्ट्रनिर्माता बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर पुस्तक खरीदें

लिए कोई जगह नहीं थी। न तो उसमें किसी अंतिम सत्य का दावा किया गया था और न ही कोई ऐसी किताब थी, जो ईश्वरीय वाणी होने का दावा करती हो।

गणतंत्रात्मक भारत, बंधुता-आधारित भारत और बुद्धमय भारत डॉ. आंबेडकर के सपनों के भारत के तीन बुनियादी तत्व थे, लेकिन इन तीनों तत्वों को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारतीय जन प्रबुद्ध बनें। प्रबुद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 4 फरवरी 1956 को ‘प्रबुद्ध भारत’ नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। प्रबुद्ध व्यक्ति एवं समाज वही हो सकता है, जो वैज्ञानिक चेतना से लैश हो और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता हो तथा आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हो। डॉ. आंबेडकर स्वयं बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे हर चीज को एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि से आलोचनात्मक नजरिए से देखते थे और तर्क की कसौटी पर कसते थे। जो कुछ भी उनकी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, उसे वे खारिज कर कर देते थे। उन्होंने बौद्ध धम्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा और आलोचनात्मक नजरिए से देखा और उसे नया नाम ‘नवयान’ दिया।

गणतंत्रात्मक भारत, बंधुता-आधारित भारत और बुद्धमय भारत डॉ. आंबेडकर के सपनों के भारत के तीन बुनियादी तत्व थे, लेकिन इन तीनों तत्वों को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारतीय जन प्रबुद्ध बनें। प्रबुद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 4 फरवरी 1956 को ‘प्रबुद्ध भारत’ नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। प्रबुद्ध व्यक्ति एवं समाज वही हो सकता है, जो वैज्ञानिक चेतना से लैश हो और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता हो तथा आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हो। डॉ. आंबेडकर स्वयं बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे हर चीज को एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि से आलोचनात्मक नजरिए से देखते थे और तर्क की कसौटी पर कसते थे। जो कुछ भी उनकी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, उसे वे खारिज कर कर देते थे। उन्होंने बौद्ध धम्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा और आलोचनात्मक नजरिए से देखा और उसे नया नाम ‘नवयान’ दिया।

आर.एस.एस. और कार्पोरेट (ब्राह्मणवाद-पूंजीवाद) के गठजोड़ से बन रहा वर्तमान भारत डॉ. आंबेडकर के गणतंत्रात्मक, बंधुता-आधारित, बुद्धमय और प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना से पूरी तरह उलट है। हमें डॉ. आंबेडकर की संकल्पना के भारत के निर्माण के लिए इस गठजोड़ का पुरजोर विरोध करना चाहिए और स्वतंत्रता, समता और बंधुता आधारित गणतंत्रात्मक भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाना चाहिए।

जब राजभवन भी झोपड़ी बन जाए : माता प्रसाद का जीवन

20 जनवरी 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता, संस्कृतिकर्मी, लेखक, राजनेता और अरूणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉ.माता प्रसाद का लखनऊ का एसजीपीजीआई, लखनऊ में निधन हो गया। माता प्रसाद का जन्म जौनपुर जिले के मछलीशहर तहसील क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में 11 अक्टूबर 1924 को हुआ था। साल 1942-43 में मछलीशहर से उन्होंने हिंदी-उर्दू में मिडिल परीक्षा पास की। गोरखपुर के एक स्कूल से ट्रेनिंग के बाद वह यहां के मड़ियाहूं के प्राइमरी स्कूल बेलवा में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने गोविंद, विशारद के अलावा हिंदी साहित्य की परीक्षा पास की। उन्हें लोकगीत और गाने का शौक था। उनकी कुशलता को देखते हुए उन्हें 1955 में जिला कांग्रेस कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया।

20 जनवरी 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता, संस्कृतिकर्मी, लेखक, राजनेता और अरूणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉ.माता प्रसाद का लखनऊ का एसजीपीजीआई, लखनऊ में निधन हो गया। माता प्रसाद का जन्म जौनपुर जिले के मछलीशहर तहसील क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में 11 अक्टूबर 1924 को हुआ था। साल 1942-43 में मछलीशहर से उन्होंने हिंदी-उर्दू में मिडिल परीक्षा पास की। गोरखपुर के एक स्कूल से ट्रेनिंग के बाद वह यहां के मड़ियाहूं के प्राइमरी स्कूल बेलवा में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने गोविंद, विशारद के अलावा हिंदी साहित्य की परीक्षा पास की। उन्हें लोकगीत और गाने का शौक था। उनकी कुशलता को देखते हुए उन्हें 1955 में जिला कांग्रेस कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया।

माता प्रसाद जिले के जौनपुर के शाहगंज (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार पांच बार विधायक रहे। वे 1980 से 1992 करीब 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी सरकार में वह राजस्व मंत्री रह चुके थे। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को माता प्रसाद को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था। इसके अलावा वह भारत सरकार की अनेक समितियों में भी रहे।

दलित दस्तक मासिक पत्रिका की सदस्यता लेंसाहित्यकार राज्यपाल

वे कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, जब भी दिखे हाथ में एक फोल्डर वाली फ़ाइल, उसमें कुछ पत्रिकाएँ, कुछ किताबें और टाइप कराने के लिए कुछ लेख लिए हुए ही विधायक निवास, दारुल सफा हजरतगंज लखनऊ में मिले। मैं उनसे कभी इत्मीनान से बात नहीं कर पाया लेकिन लखनऊ की साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में उनको कई बार सुना और देखा। इन साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में कभी वह वक्ता के तौर पर और कभी श्रोता के रूप में उपस्थित रहते। एक बड़े राजनेता और सार्वजनिक जीवन को जीते हुए उनके लिए पद- प्रतिष्ठा, बड़ा-छोटा, आगे की कुर्सियां-पीछे की कुर्सियां– यह सब मायने नहीं रखता था। उन्हें बड़े पदों पर होने और रहने का गुमान भी नहीं था। माता प्रसाद के जीवन में जो भी था, उसमें व्यक्तिगत कुछ था ही नहीं। जो भी था वह पूरे समुदाय के लिए सार्वजानिक था।

हमारे लिए वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण जब मैंने शोधछात्र के रूप में एम.फिल. समाज विज्ञान की डिग्री हेतु डिजर्टेशन लिखने के लिए विषय का चुनाव किया तो ‘उत्तर प्रदेश में दलित प्रस्थिति और आरक्षण’ पर काम करना शुरू किया। इस दौरान तमाम तरह के साहित्य की छानबीन करने के बाद कुछ हाथ नहीं लग रहा था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था जब आँकड़े ही नहीं हैं तो इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाये? यह स्थिति हिन्दी पट्टी खासकर उत्तर प्रदेश में एक निराशाजनक स्थिति की तरफ इशारा है कि सरकारों के तमाम तरह के दावों के बावजूद लोगों-समुदायों की जानकारी का आंकड़ा ही नहीं है। यह स्थिति सरकार, राजनेताओं, नौकरशाही के नजरिये और कार्यों की प्राथमिकताओं को उजागर करती है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या और वह कर क्या रहे हैं? जब राज्य और सरकार की पहुँच समाज सबसे जरूरतमंद व्यक्ति और अंतिम तबके तक होनी चाहिए तो उनके पास आंकड़ा ही नहीं है। यही स्थिति अकादमिक जगत में भी देखने को मिली, तमाम तरह के साहित्य की छानबीन करने के बाद बहुत कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय और शिक्षक इस तरह के शोध कार्यों से बहुत दूर रहे हैं। फिर इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद मुझे माता प्रसाद की एक किताब उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज हाथ लगी। इस पतली सी किताब में उन्होंने उत्तर प्रदेश की दलित जातियों की सामजिक-आर्थिक सांस्कृतिक प्रस्थिति का शोधपूर्ण तरीके से वर्गीकरण किया था।

यहां क्लिक कर बहुजन साहित्य आर्डर करें सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी होने की वजह से मेरा जोर इस किताब पर अधिक इसलिए है क्योंकि दलित समुदायों पर जो लोग शोध कार्य कर रहे हैं, मैंने जितना भी देखा है इस किताब का सन्दर्भ हमेशा ही देखने को मिल जाता है। इस किताब को देखने पर लगता है कि एक ही किताब में एक साथ कितनी सारी सूचनाएं सम्मिलित की गई हैं। सरकारों, नौकरशाही और अकादमिक जगत ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं तो यह काम माता प्रसाद जी ने किया था। जो समाज विज्ञान के लिए और हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है।झोपड़ी से राजभवन : जब राजभवन भी झोपड़ी बन जाए माता प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा ‘झोपड़ी से राजभवन’ नाम से लिखी है। जो लोग उनके अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल (1993 से 1999) रहते हुए अरुणाचल प्रदेश घूमकर आये है, वे लोग यह किस्सा सुनाते हैं कि राजभवन के दरवाजे साहित्यकारों, लेखकों, विद्वानों और संस्कृतिकर्मियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। इसलिए इस किस्से को जिस तरह से मैंने सुना है या जानता हूँ तो मैं यह कहता हूँ कि झोपड़ी से राजभवन तो माता प्रसाद जी की अपनी कहानी है लेकिन जब माताप्रसाद जी ने राज्यपाल रहते हुए सभी के साथ इतना सादगीपूर्ण और सरल व्यवहार किया हो और जब झोपड़ी से निकले लेखकों, साहित्यकारों, विद्वानों के लिए राजभवन के दरवाजे खुले रहते थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस ‘पे बैक टू सोसायटी’ की बात की थी, उसके लिए माता प्रसाद जी ने अपना जीवन लगा दिया। लखनऊ की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में वह हमेशा ही सबके साथ होते। उन्होंने एक लेखक बुद्धिजीवी के रूप में दलित साहित्य और दलित अन्दोलन को अपनी किताबों में दर्ज किया है। सार्वजानिक जीवन की नैतिकताओं के पतन की आजकल जो कहानियाँ और खबरे सुनने को मिलती हैं, उनमें माता प्रसाद जी का सार्वजानिक जीवन सुकून देता है। अपनी आत्मकथा में वह लिखते हैं: ‘सन् 1957 ई. में प्रथम बार जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने लगा तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। श्रीमती जी के चार- पाँच चाँदी के गहने को बेचा गया जिससे पौने पाँच सौ रुपये मिले। इसी रुपये से जमानत राशि 125 रूपये जमा की गई। श्रीमती जी के गहने एक बार जो गए तो आज तक मैं उन्हें बनवा न सका। कभी- कभी इसका उलाहना सुनना पड़ता है। उस समय हमारे समाज में यह प्रवृत्ति चल रही थी कि पढ़े -लिखे लोगों की स्त्रियाँ यदि अशिक्षित हैं तो उन्हें छोड़कर दूसरी पढ़ी-लिखी लड़की से विवाह कर लेते रहे । इनमें अध्यापक नेता व दूसरे कर्मचारी भी थे। मैं समझता हूँ यह बहुत खराब बात थी। जब हम कुछ नहीं थे, अनपढ़ पत्नी ने मजदूरी करके घर का सारा काम करते हुए कष्ट उठाया। हमारे लोग पढ़-लिखकर ऊँचे स्थान पर पहुँच गये तो उस पत्नी का बहिष्कार कर देते हैं, इससे उनके मन पर क्या गुजरती होगी? यह विचारने की बात है। मेरा तो विश्वास है मैं जो कुछ हूँ समाज में जो कुछ सम्मान मिला है, वह मेरी पत्नी के ही त्याग तपस्या का परिणाम है।

ऐसे थे माता प्रसाद जी।

दलित लेखक जयप्रकाश कर्दम झोपड़ी से राजभवन के ब्लर्ब पर लिखते है कि… ‘झोपड़ी से राजभवन’ माता प्रसाद जी की राजनीतिक जीवन यात्रा का वृतांत भर नहीं है अपितु यह आत्मकथा अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान और जिजीविषा की कहानी है।

दलित दस्तक यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएभारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत: दलित अन्दोलन के इतिहास और वर्तमान का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हुई माता प्रसाद जी यह किताब उनके लिए जो लोग दलित अन्दोलन के इतिहास और उसके नेतृत्व पर शोधपूर्ण कार्य कर रहे हो। समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के तौर पर और सामाजिक अन्दोलनों की विचारधारा और नेतृत्व के अध्ययन में रूचि होने नजरिये से मेरे लिए यह किताब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है। इसलिए इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। दलित आन्दोलन के इतिहास को समेटे इस किताब में भारत के अलग-अलग राज्यों के दलित अन्दोलन और उसके प्रमुख नेतृत्व का विवरण भी प्रस्तुत करती है। इस किताब की विषय सूची को देखकर लगता है कि यह किसी अकादमिक संस्थान के विद्वान ने शोधपूर्ण तरह से लिखी है। यह प्राक्कथन के साथ कुल मिलाकर 20 भागों में विभाजित की गयी है। इसमें माता प्रसाद जी ने दलित आन्दोलन की पृष्ठभूमि से लेकर अलग-अलग राज्यों में दलितों की स्थिति की राज्यवार जानकारी के साथ ही और राज्यों के जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं, दलित संगठनों, संस्थाओं का विवरण को सम्मिलित करने के साथ ही वह इसको और अधिक विस्तृत करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भागीदारी को प्रमुखता के साथ सम्मिलित करते हैं। इस किताब में भारत की आदिवासी जातियों के विवरण और उनके मुक्ति संघर्षों का विवरण भी शामिल है। इस किताब के अंतिम अध्याय में माता प्रसाद जी ने दलित साहित्य के विवरण को विस्तार पूर्वक जगह दी है जिसमें उन्होंने दलित साहित्य के उद्देश्यों के साथ ही राज्यवार दलित साहित्यकारों के विषय में विस्तारपूर्वक सामग्री को संजोया है।

माता प्रसाद जी के लेखन की गंभीरता उनकी हर पुस्तक में दिखती है चूँकि मेरे लिए यह लेखन समाज विज्ञान के नजरिये से एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वाला लेखन है जो भारतीय समाज और उसकी सामाजिक संरचना की भीतरी कड़ियों की कमजोरी को उजागर करता है। इसलिए मैं माता प्रसाद जी को एक समाज विज्ञानी और उनके लेखन को समाज विज्ञान की कोटि में रखता हूँ। चूँकि एक लेख में बहुत सारी जानकारी देना और किताबों के विषय में सम्पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करना एक मुश्किल कार्य है इसलिए मैं माता प्रसाद जी के साहित्य और रचना संसार के विवरण की एक सूची दे रहा हूँ।

माता प्रसाद का रचना संसार

माता प्रसाद का एक लेखक के तौर रचना संसार बहुत ही व्यापक रहा जिनमें उन्होंने काव्य खण्ड, नाटक, आत्मकथा के साथ ही अनेक किताबों का सम्पादन भी किया। लोकगीतों में वेदना और विद्रोह के स्वर, हिंदी साहित्य में दलित काव्य धारा, भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत, भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणास्रोत (भाग-1), भारत में सामाजिक क्रांति के प्रेरणास्रोत (भाग-2), उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, दलित साहित्य में प्रमुख विधाएं, अन्तहीन बेड़ियां, स्वतंत्रता के बाद लखनऊ की, दलित-शोषित विभूतियां, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चमार जाति का इतिहास, प्रतिशोध, जातियों का जंजाल, दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी, राजनीतिक दलों में दलित एजेण्डा, एकलव्य (खण्ड काव्य), दलितों का दर्द। भीम शतक, घुटन, परिचय सतसई, अछूत का बेटा, महादानी राजा बलि (नाटक), धर्म के नाम पर धोखा, उत्तर भारत में दलित चेतना के प्रथम, अग्रदूत स्वामी अछूतानंद हरिहर, तड़प मुक्ति की, वीरांगना झलकारी बाई (नाटक), वीरांगना उदा देवी पासी (नाटक) उनकी आदि प्रमुख रचनायें हैं।

माता प्रसाद जी की उपलब्धियां:

राजनीतिक कार्य: 1. 1957-1977 ई. तक (पांच बार) उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। 2. 1980-1992 ई. तक (दो बार) उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य। 3. 1988-1989 में उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री। 4. 21 अक्टू. 1993 से 13 मई 1999 ई. तक अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल एवं पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन रहे।