झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”

मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.

इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.

घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है.

झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”

मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.

इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.

घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है. मंदिर में दलित ने झुकाया सिर तो पड़े डंडे, कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा- तूने भगवान को भगा दिया

झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”

मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.

इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.

घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है.

झांसी। मंदिर में प्रणाम करने पर एक दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गाली देकर उस परिवार से कहा, ”तूने भगवान को भगा दिया. आगे से गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.”

मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 85 किलोमीटर दूर लहचूरा थानाक्षेत्र का है. 13 अक्टूबर को कारसदेव मंदिर में रामेश्वर कुशवाहा भंडारा करवा रहा था. भंडारे में ढांके (ढोलक की तरह होती है, जिसे लकड़ी की दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है) बज रही थी. मंदिर में उत्सव का माहौल था. इसी बीच गांव के ही रहने वाले लखन लाल कोरी अपनी पत्नी पुष्पा कोरी के साथ वहां से निकल रहे थे. लखन कोरी ने मंदिर में भक्तिमय माहौल को देखकर मंदिर के चबूतरे पर अपना सिर रखकर देवता को प्रणाम किया.

इसी बीच वहां बैठे कुशवाहा समाज के 6-7 जातिवादि गुंडों ने उसे देख लिया और लाठी डंडों से लखन और पुष्पा की पिटाई कर दी. जातिवादियों ने दलित परिवार को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारे देवता चले गए. इतना ही नहीं उच्च जाति के लोगों ने धक्के देकर दलित परिवार को गांव से भगा दिया और धमकी दी की गांव के आसपास भी दिखे तो गोली मार देंगे.

घटना से डरकर दलित परिवार ने घटना के दूसरे दिन 14 अक्टूबर को इसकी शिकायत लहचूरा थाने में की, लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही. दलित परिवार शनिवार को एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. डर के मारे दलित परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के यहां रह रहा है. कौन कहता है बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता

मैं मुजफ्फरपुर (बिहार) का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड में नहीं बल्कि मुज़फ्फरपुर में ही हुई. दिवंगत रघुनाथ पांडे द्वारा बनवाए गए- विद्या बिहार स्कूल में. दसवीं तक वहीँ पढ़ा. जाहिर है, उम्र नाबालिग थी और मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र भी नाबालिग थे. लेकिन ज्यादातर नाबालिग छात्रों में जातिगत सोच कूट-कूट कर भरी हुई थी. आखिर नाबालिग उम्र के बच्चों को कौन सिखलाता है कि किस (जाति) के लोगों के साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ बैठना है इत्यादि .. जाहिर है यह ट्रेनिंग घर से ही मिलती होगी. कई बार मैंने कई अभिवावकों को यह भी कहते सुना कि फलां छोटी जात का है, उसके साथ मत रहो इत्यादि.

मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज का छात्र हुआ, जातिवाद का एक खूुनी, भयावह कॉलेज. बचपन से विद्रोही प्रवृति का था, आप समझ ही गए होंगे. इसलिए पिताजी नाम कटवाकर मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज ले गए, वहां भी कमोबेश वही आलम. उबकर दिल्ली चला आया, देशबंधु कॉलेज, यहाँ भी पहले दिन जाति पूछी गई. यही नहीं सवर्णों की आपसी जातिगत गुटबंदी भी थी. फिर एम. ए. और उससे आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर, हॉस्टल भी सवर्ण जातियों ने आपस में बाँट लिया था और बिहार की तरह ही गुंडई का केंद्र. कौन कहता है, बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता ? स्कूल से लेकर बी.ए., कितनी उम्र होती है, सोलह से अठारह साल, कहाँ से सीखता है बच्चा जातीय ज्ञान, नफरत और भेदभाव? – निः संदेह परिवार ही पहली पाठशाला है. कहानी और भी है, धीरे-धीरे विस्तार से बयां करेंगे….

मैं मुजफ्फरपुर (बिहार) का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड में नहीं बल्कि मुज़फ्फरपुर में ही हुई. दिवंगत रघुनाथ पांडे द्वारा बनवाए गए- विद्या बिहार स्कूल में. दसवीं तक वहीँ पढ़ा. जाहिर है, उम्र नाबालिग थी और मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र भी नाबालिग थे. लेकिन ज्यादातर नाबालिग छात्रों में जातिगत सोच कूट-कूट कर भरी हुई थी. आखिर नाबालिग उम्र के बच्चों को कौन सिखलाता है कि किस (जाति) के लोगों के साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ बैठना है इत्यादि .. जाहिर है यह ट्रेनिंग घर से ही मिलती होगी. कई बार मैंने कई अभिवावकों को यह भी कहते सुना कि फलां छोटी जात का है, उसके साथ मत रहो इत्यादि.

मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज का छात्र हुआ, जातिवाद का एक खूुनी, भयावह कॉलेज. बचपन से विद्रोही प्रवृति का था, आप समझ ही गए होंगे. इसलिए पिताजी नाम कटवाकर मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज ले गए, वहां भी कमोबेश वही आलम. उबकर दिल्ली चला आया, देशबंधु कॉलेज, यहाँ भी पहले दिन जाति पूछी गई. यही नहीं सवर्णों की आपसी जातिगत गुटबंदी भी थी. फिर एम. ए. और उससे आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर, हॉस्टल भी सवर्ण जातियों ने आपस में बाँट लिया था और बिहार की तरह ही गुंडई का केंद्र. कौन कहता है, बच्चों को जाति का ज्ञान नहीं होता ? स्कूल से लेकर बी.ए., कितनी उम्र होती है, सोलह से अठारह साल, कहाँ से सीखता है बच्चा जातीय ज्ञान, नफरत और भेदभाव? – निः संदेह परिवार ही पहली पाठशाला है. कहानी और भी है, धीरे-धीरे विस्तार से बयां करेंगे….

भारतीय समाज में दलित साहित्य और राजनीति

भारतीय समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार मानी जाती है. परन्तु दलित समाज के लिए एक सामान संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही. चतुर्वर्ण व्यवस्था से अधिक निकृष्ट और कोई सामाजिक संगठन कभी नहीं पनप पाया, बल्कि इस व्यवस्था ने तो दलित समाज के लोगों को मृत, पंगु तथा अशक्त बनाकर अच्छा कर्म करने से रोकने का आधार तैयार किया. हिन्दू धर्म ने तो दलितों को युगों से गुलाम बनाकर रौंदा है. एक वर्ग दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठतम के अहंकार से लिप्त हिन्दू धर्म सभ्यता की झूठी आडम्बरी संस्कृति ने दलितों को हाशिए पर धकेलकर बहिष्कृतों की तरह जीने के लिए मजबूर किया है. ब्राह्मणवादी सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया गया. उसे उत्पादनों के तमाम संसाधनों के हकों से वंचित कर दिया गया. जिस कारण से उसके लिए आर्थिक सत्ता को प्राप्त करने के सब सुलभ रास्ते बंद कर दिए गए. केवल बाकी बचा अस्पृश्यता का अदृश्य अदद शरीर. लेकिन उस अदद शरीर को भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया. कब्जा करके गुलामी की बेड़ियों से जकड़कर सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके आज भी ताजा उदाहरण हमारे ग्रामीण परिवेश में नज़र आते हैं.

हिन्दू समाज ने दलित समाज को अपने में समेटता हुआ अधिकारहीन, अपवित्र करार दिया, जो राजसत्ता की मोहर की तरह जिन्दा और आज तक कायम है. समाज में जातिगत अपमान और उत्पीड़न की जड़ें गहरी हैं. एक लम्बे ऐतिहासिक काल से सामाजिक संरचना में इसकी मौजूदगी की निरन्तरता के कारण उसकी जटिल संश्लिष्ट प्रकृति सामने आती है. उसे देखकर इसके अस्तित्व का कभी खात्मा हो पाएगा, यह बात असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि बहिष्कृत समाज गांव, कस्बों एवं नगरों की दक्षिण दिशा में अंधकारमय बस्तियों में सिसकता रहा है. ऐसी गुमनाम जिन्दगी, जिसमें अभाव, अपमान, अवहेलना, पीड़ा और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं. इसको तो जन्म से ही अपवित्र माना जाता रहा है. अपवित्रता का अभिशाप झेलने की विवशता और उत्पीड़न के साथ जी रहा है.

सर्वप्रथम इस जातिवादी-ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कट्टर प्रहार तथागत गौतम बौद्ध ने किया. समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया. दलितों एव स्त्रियों के लिए बौद्ध विहारों में प्रवेश के माध्यम से ज्ञान का मार्ग प्रस्शत किया. थेर और थेरी गाथाओं में रचित साहित्य दलितों और स्त्रियों के दुख दर्द की अभिव्यक्ति दिखायी देती है जिसे सर्वप्रथम दलित साहित्य (काव्य) की श्रेणी में रखा जाता है. बौद्ध काल को स्वर्णकाल कहा गया परन्तु भारतीय हिन्दूवादी संकीर्ण राजनीति ने अपने कपटतापूर्ण व्यव्हार से बौद्ध-विहारों को नष्ट कर वैदिक संस्कृति की नींव रखने में सफलता प्राप्त की. शंकराचार्य जैसे लोगों ने बौद्ध विहारों को नष्ट करने के लिए उनमें प्रवेश कर गंदी राजनीति का खेल खेला और बौद्धों के विहारों को नष्ट करने के लिए एकजुट होकर उनके द्वारा रचित साहित्य को खत्म कर दिया. तक्षशीला जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को तीन दिन तक जलाकर विपुल बौद्ध साहित्य को खत्म कर दिया गया. यही वजह रही कि आज हमे बौद्ध साहित्य प्राप्त नहीं होता जो बचा वह विदेशों में मिलता है. इस समय ही दलित साहित्य की नींव पड़ गयी थी जिसे आगे चलकर दलित संत-परम्परा ने जिंदा रखा. उन्होंने उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की जिसकी नींव तथागत बुद्ध ने डाली थी.

संत कबीर, संत रैदास, संत सवता माली ने अपनी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की स्थापना की. भारतीय मुख्यधारा के साहित्य में इनकी रचनाओं और संदेश को भक्तिवादी साहित्य ही माना गया. उन्हे एक युगंतकारी मूलगामी परिवर्तक के तौर पर न देखना राजनीति का ही परिणाम रहा. संत सविता माली जो नामदेव के समकालीन थे, इसी परंपरा से महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए जिनको सारा राष्ट्र आदर, श्रद्धा सम्मान और स्नेह से ज्योतिबा कहता है. हिन्दू समाज में अछूत”” मानी जाने वाली जातियों के लिए सम्भवतः सबसे पहले उन्नीसवी सदी में जोतिराव फुले ने ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किया. उन्हें जाति विरोधी आन्दोलनों का अग्रदूत कहा जा सकता है. 1840 में उन्होंने मुम्बई में खास तौर पर अछूतों”” के लिए एक स्कूल खोला और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ‘शूद्र और अतिशूद्र”” कही जाने वाली जातियों को अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ब्राह्मण धर्मशास्त्रा में प्रतिपादित विचारधारा के प्रभाव से मुक्त कराना था. महात्मा फूले ने हिन्दू विधवा स्त्रियों के लिए, उनके बाल काटने का विरोध करने के लिए नाइयों की हड़ताल करवा दी थी जो भारतीय ढांचे का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था. उन्होंने गुलामगिरी के माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया. शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया और सबसे पहले अपनी पत्नी को पढाया जो कालान्तर में भारत की पहली शिक्षिका बनी. मुक्ता बाई जैसे महिलाएं उनकी छात्राएं बनी. मुक्ता बाई जब 14 साल की थी तब उसने महार जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर एक निबंध लिखा जो अहमनगर से प्रकाशित एक अखबार में विस्तार से छपा. यह दलित छात्रा की पहली रचना थी जो स्त्रियों के दयनीय जीवन पर आधारित रचना थी. ये सब भी उसी राजनीति का शिकार हुए और एक युग का अन्त हुआ.

तथागत बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्री बाई फुले के कार्यों को आगे बढाते हुए डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलित एकता, समानता, स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीवन संघर्ष किया. राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने पूना-पैक्ट किया और संविधान के माध्यम से सभी अधिकारों में सामानता दी. स्त्रियों के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया जो संसद में उस रूप में पारित नहीं हो पाया जिस रूप में बाबासाहेब ने इसे बनाया था. इसके कारण उन्होंने संसद में कानून मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था. मनुस्मृति जो दलितों और स्त्रियों के लिए हिन्दू कानून के रूप में काम करती थी उसका दहन कर उस व्यवस्था को खत्म किया जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने के लिए बनी थी. उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार हो रहे इस सामाजिक उत्पीड़न को एक के ऊपर एक रखे उन मटकों के समान माना है, जिनमे सबसे नीचे के मटके में दलित और आदिवासी है. वर्ण व जाति के इस मानव निर्मित जाल की बुनतर को बाबासाहेब बखूबी समझते थे इसलिए उन्होंने जाति-व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा- “मैं हिन्दू समाज में पैदा हुआ पर इसमे मरुंगा नही”. सन 1956 में दस लाख लोगों के साथ बाबासाहेब ने नागपुर में हिन्दू धर्म का त्याग कर और बौद्ध धर्म ग्रहण कर दलितों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया था. लोकतंत्र के माध्यम से सता प्राप्ति का अधिकार दलितों और आदिवासियों के लिए दिया. बाबासाहेब शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे. इसलिए उन्होंने हमेशा पैन और प्रैस पर जोर दिया. दलितों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अपने अनुभव अपनी कलम से लिखो ताकि आने वाली पीढ़ियां उस साहित्य को पढे. उस दौर में लिखा गया साहित्य दलित साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. दलित महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दुख-दर्द एक दूसरे से सांझा किये .

उस दौर से प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी साहित्य आज विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है. दलित, जिसमें दलित महिलाएं भी शामिल हैं, आज मुख्यधारा के साहित्य को टक्कर देकर भूमंडलीकरण साहित्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए है. आज दलित साहित्य को स्कूलों और कालेज तथा विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में पढाया जाना इस साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. फिर भी इतने संघर्षों और कुर्बानियों के बावजूद भी आज दलितों और आदिवासियों के साहित्य को मूल रूप से नहीं पढाया जाता बल्कि उसमें राजनीति एक अहं रोल अदा करती दिखाई देती है. राजनीति उस दलित काव्य को नजरादंज करती है जो उस व्यवस्था पर चोट करती है जो मूलगामी परिवर्तन व दलित तथा बहुजन एकता की बात करते हैं. राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज की एकता स्थापित हो जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था .

भारतीय समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार मानी जाती है. परन्तु दलित समाज के लिए एक सामान संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही. चतुर्वर्ण व्यवस्था से अधिक निकृष्ट और कोई सामाजिक संगठन कभी नहीं पनप पाया, बल्कि इस व्यवस्था ने तो दलित समाज के लोगों को मृत, पंगु तथा अशक्त बनाकर अच्छा कर्म करने से रोकने का आधार तैयार किया. हिन्दू धर्म ने तो दलितों को युगों से गुलाम बनाकर रौंदा है. एक वर्ग दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठतम के अहंकार से लिप्त हिन्दू धर्म सभ्यता की झूठी आडम्बरी संस्कृति ने दलितों को हाशिए पर धकेलकर बहिष्कृतों की तरह जीने के लिए मजबूर किया है. ब्राह्मणवादी सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया गया. उसे उत्पादनों के तमाम संसाधनों के हकों से वंचित कर दिया गया. जिस कारण से उसके लिए आर्थिक सत्ता को प्राप्त करने के सब सुलभ रास्ते बंद कर दिए गए. केवल बाकी बचा अस्पृश्यता का अदृश्य अदद शरीर. लेकिन उस अदद शरीर को भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया. कब्जा करके गुलामी की बेड़ियों से जकड़कर सदियों तक गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके आज भी ताजा उदाहरण हमारे ग्रामीण परिवेश में नज़र आते हैं.

हिन्दू समाज ने दलित समाज को अपने में समेटता हुआ अधिकारहीन, अपवित्र करार दिया, जो राजसत्ता की मोहर की तरह जिन्दा और आज तक कायम है. समाज में जातिगत अपमान और उत्पीड़न की जड़ें गहरी हैं. एक लम्बे ऐतिहासिक काल से सामाजिक संरचना में इसकी मौजूदगी की निरन्तरता के कारण उसकी जटिल संश्लिष्ट प्रकृति सामने आती है. उसे देखकर इसके अस्तित्व का कभी खात्मा हो पाएगा, यह बात असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि बहिष्कृत समाज गांव, कस्बों एवं नगरों की दक्षिण दिशा में अंधकारमय बस्तियों में सिसकता रहा है. ऐसी गुमनाम जिन्दगी, जिसमें अभाव, अपमान, अवहेलना, पीड़ा और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं. इसको तो जन्म से ही अपवित्र माना जाता रहा है. अपवित्रता का अभिशाप झेलने की विवशता और उत्पीड़न के साथ जी रहा है.

सर्वप्रथम इस जातिवादी-ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कट्टर प्रहार तथागत गौतम बौद्ध ने किया. समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक नये युग का सूत्रपात किया. दलितों एव स्त्रियों के लिए बौद्ध विहारों में प्रवेश के माध्यम से ज्ञान का मार्ग प्रस्शत किया. थेर और थेरी गाथाओं में रचित साहित्य दलितों और स्त्रियों के दुख दर्द की अभिव्यक्ति दिखायी देती है जिसे सर्वप्रथम दलित साहित्य (काव्य) की श्रेणी में रखा जाता है. बौद्ध काल को स्वर्णकाल कहा गया परन्तु भारतीय हिन्दूवादी संकीर्ण राजनीति ने अपने कपटतापूर्ण व्यव्हार से बौद्ध-विहारों को नष्ट कर वैदिक संस्कृति की नींव रखने में सफलता प्राप्त की. शंकराचार्य जैसे लोगों ने बौद्ध विहारों को नष्ट करने के लिए उनमें प्रवेश कर गंदी राजनीति का खेल खेला और बौद्धों के विहारों को नष्ट करने के लिए एकजुट होकर उनके द्वारा रचित साहित्य को खत्म कर दिया. तक्षशीला जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को तीन दिन तक जलाकर विपुल बौद्ध साहित्य को खत्म कर दिया गया. यही वजह रही कि आज हमे बौद्ध साहित्य प्राप्त नहीं होता जो बचा वह विदेशों में मिलता है. इस समय ही दलित साहित्य की नींव पड़ गयी थी जिसे आगे चलकर दलित संत-परम्परा ने जिंदा रखा. उन्होंने उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की जिसकी नींव तथागत बुद्ध ने डाली थी.

संत कबीर, संत रैदास, संत सवता माली ने अपनी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की स्थापना की. भारतीय मुख्यधारा के साहित्य में इनकी रचनाओं और संदेश को भक्तिवादी साहित्य ही माना गया. उन्हे एक युगंतकारी मूलगामी परिवर्तक के तौर पर न देखना राजनीति का ही परिणाम रहा. संत सविता माली जो नामदेव के समकालीन थे, इसी परंपरा से महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए जिनको सारा राष्ट्र आदर, श्रद्धा सम्मान और स्नेह से ज्योतिबा कहता है. हिन्दू समाज में अछूत”” मानी जाने वाली जातियों के लिए सम्भवतः सबसे पहले उन्नीसवी सदी में जोतिराव फुले ने ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किया. उन्हें जाति विरोधी आन्दोलनों का अग्रदूत कहा जा सकता है. 1840 में उन्होंने मुम्बई में खास तौर पर अछूतों”” के लिए एक स्कूल खोला और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ‘शूद्र और अतिशूद्र”” कही जाने वाली जातियों को अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें ब्राह्मण धर्मशास्त्रा में प्रतिपादित विचारधारा के प्रभाव से मुक्त कराना था. महात्मा फूले ने हिन्दू विधवा स्त्रियों के लिए, उनके बाल काटने का विरोध करने के लिए नाइयों की हड़ताल करवा दी थी जो भारतीय ढांचे का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था. उन्होंने गुलामगिरी के माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया. शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया और सबसे पहले अपनी पत्नी को पढाया जो कालान्तर में भारत की पहली शिक्षिका बनी. मुक्ता बाई जैसे महिलाएं उनकी छात्राएं बनी. मुक्ता बाई जब 14 साल की थी तब उसने महार जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर एक निबंध लिखा जो अहमनगर से प्रकाशित एक अखबार में विस्तार से छपा. यह दलित छात्रा की पहली रचना थी जो स्त्रियों के दयनीय जीवन पर आधारित रचना थी. ये सब भी उसी राजनीति का शिकार हुए और एक युग का अन्त हुआ.

तथागत बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्री बाई फुले के कार्यों को आगे बढाते हुए डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलित एकता, समानता, स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीवन संघर्ष किया. राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने पूना-पैक्ट किया और संविधान के माध्यम से सभी अधिकारों में सामानता दी. स्त्रियों के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया जो संसद में उस रूप में पारित नहीं हो पाया जिस रूप में बाबासाहेब ने इसे बनाया था. इसके कारण उन्होंने संसद में कानून मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया था. मनुस्मृति जो दलितों और स्त्रियों के लिए हिन्दू कानून के रूप में काम करती थी उसका दहन कर उस व्यवस्था को खत्म किया जो सदियों से दलितों को गुलाम बनाने के लिए बनी थी. उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार हो रहे इस सामाजिक उत्पीड़न को एक के ऊपर एक रखे उन मटकों के समान माना है, जिनमे सबसे नीचे के मटके में दलित और आदिवासी है. वर्ण व जाति के इस मानव निर्मित जाल की बुनतर को बाबासाहेब बखूबी समझते थे इसलिए उन्होंने जाति-व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा- “मैं हिन्दू समाज में पैदा हुआ पर इसमे मरुंगा नही”. सन 1956 में दस लाख लोगों के साथ बाबासाहेब ने नागपुर में हिन्दू धर्म का त्याग कर और बौद्ध धर्म ग्रहण कर दलितों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया था. लोकतंत्र के माध्यम से सता प्राप्ति का अधिकार दलितों और आदिवासियों के लिए दिया. बाबासाहेब शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे. इसलिए उन्होंने हमेशा पैन और प्रैस पर जोर दिया. दलितों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अपने अनुभव अपनी कलम से लिखो ताकि आने वाली पीढ़ियां उस साहित्य को पढे. उस दौर में लिखा गया साहित्य दलित साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. दलित महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दुख-दर्द एक दूसरे से सांझा किये .

उस दौर से प्रेरणा लेकर अम्बेडकरी साहित्य आज विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है. दलित, जिसमें दलित महिलाएं भी शामिल हैं, आज मुख्यधारा के साहित्य को टक्कर देकर भूमंडलीकरण साहित्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए है. आज दलित साहित्य को स्कूलों और कालेज तथा विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में पढाया जाना इस साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. फिर भी इतने संघर्षों और कुर्बानियों के बावजूद भी आज दलितों और आदिवासियों के साहित्य को मूल रूप से नहीं पढाया जाता बल्कि उसमें राजनीति एक अहं रोल अदा करती दिखाई देती है. राजनीति उस दलित काव्य को नजरादंज करती है जो उस व्यवस्था पर चोट करती है जो मूलगामी परिवर्तन व दलित तथा बहुजन एकता की बात करते हैं. राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज की एकता स्थापित हो जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था .

नहीं दिया दलित बच्चों को दाखिला, स्कूलों ने हड़पी 100 करोड़ की स्कॉलरशिप

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की निगरानी में दलित छात्रों के नाम पर हो रहे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. आप की पंजाब इकाई के संयोजक गुरप्रीत सिंह वडैच ने आज यहां कहा कि शिक्षा माफिया इस फर्जीवाड़े के जरिये सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए डकार रहा है.

पार्टी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है. निजी शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 2014-15 के लिए 30 हजार फर्जी दाखिले दिखाकर सरकार से 100 करोड़ रुपए हड़पे गए. उन्होंने कहा कि यह राशि दलित छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए थी. वडैच ने कहा कि करोड़ों के इस घोटाले के लिये अकाली भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है.

सरकार की शह पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है. कांग्रेस ने भी मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई क्योंकि निजी शिक्षा माफिया में अकाली-भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेसी भी शामिल हैं. आप नेता के अनुसार इस घोटाले के कारण दलित छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा. दलितों के अलावा गरीब छात्रों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की निगरानी में दलित छात्रों के नाम पर हो रहे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. आप की पंजाब इकाई के संयोजक गुरप्रीत सिंह वडैच ने आज यहां कहा कि शिक्षा माफिया इस फर्जीवाड़े के जरिये सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए डकार रहा है.

पार्टी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है. निजी शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 2014-15 के लिए 30 हजार फर्जी दाखिले दिखाकर सरकार से 100 करोड़ रुपए हड़पे गए. उन्होंने कहा कि यह राशि दलित छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए थी. वडैच ने कहा कि करोड़ों के इस घोटाले के लिये अकाली भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है.

सरकार की शह पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है. कांग्रेस ने भी मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई क्योंकि निजी शिक्षा माफिया में अकाली-भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेसी भी शामिल हैं. आप नेता के अनुसार इस घोटाले के कारण दलित छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा. दलितों के अलावा गरीब छात्रों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य !

जिस समाज में हम रहते हैं वह उत्सव प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, पशु प्रेमी तो है मगर मानवता प्रेमी नहीं है. ऐसा इसलिए कि मरे हुए पशु की खाल को रोजी-रोटी का साधन बनाने वाले गुजरात के ऊना शहर में दलित युवकों की तालीबानी अंदाज में खाल उधेड़ दी गयी, जो ब्रिटिश हूकूमत की दमन की नीति को ताजा कर देती है. आज विश्व में 90 प्रतिशत चमड़ा उद्योग गोवंशीय पशुओं की खाल पर ही निर्भर है. चमड़े के उत्पादों की विश्व बाजार में बड़ी मांग है. इन उद्योंगों/फैक्टरियों में क्या गाय की खाल नहीं जाती होगी पशु प्रेमियों से यही प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने चमड़े की फैक्टरियों को बंद कराया है?

दलित जो आजादी के 70 वर्ष बाद भी शोषण और प्रताड़नाओं, छुआछूत, हिन्दू धर्म की आंतरिक संरचना की गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो पाया है. इसमें दोष किसका माना जाये धर्म का या राजनीति का? दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मरी हुई गाय की खाल ले जाने पर गरीब दलित युवको की खाल उधेड़ दी जाती है और आटा छूने पर उत्तराखण्ड में एक ब्राह्मण शिक्षक द्धारा दलित युवक की गर्दन काट दी जाती है आखिर क्यों? हल जोतकर दिन रात पसीना बहाकर जो दलित ब्राहमण के घर में अनाज का ढेर लगाता है और खुद भूखा-प्यासा रहता है, तब वो ब्राह्मण क्यों उसकी पैदा की गयी फसल और अनाज को अपवित्र नहीं मानता? इतना ही नहीं जो शिल्पकार उनके मकानों को बनाता है तब उनके बनाये मकानों में क्यों निवास करते हैं?

वंचितों को उत्पीड़ित करने का यह नया तरीका हिन्दुस्तान के सामाजिक ताने-बाने को अवश्य ही बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसकी कटु से कटु शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. गौरक्षा अच्छी पहल है शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मगर एक दलित युवक का सरेआम हलाल किया गया तब अहिंसा के पुजारी और मानवता के पुजारी तथा सनातन धर्म के ठेकेदार चुप क्यों?

आज हकीकत मालूम हो गयी कि भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य है. भारत की विडंबना ही कही जायेगी कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक सभी धर्म ग्रंथ दलितों के खिलाफ हैं. भारतीय शास्त्र और धर्म इंसान को अछूत मानता है. जबकि संविधान सभी ग्रंथों से ऊपर है संविधान की मर्यादा को लांघकर किया गया अमानवीय कृत्य देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर धकेल देगा! गौरक्षा ही क्यों प्राणी मात्र की रक्षा और सेवा करना सच्चे मानव धर्म की पहचान होनी चाहिए. धर्म और जाति के नाम पर उन्माद और गुंडा गर्दी, कानून की अवहेलना करना सब संविधान के विरूद्ध किया गया आचरण है. भारत ने मंगल ग्रह की दूरी तो नाप दी है जो गर्व की बात है मगर देश को जिन बातों पर अभिमान है उनमें जातपांत भी एक है. जातिवाद की खाई को मिटाने या कम करने में समाज और देश की राजनीति और देश का धर्म अवश्य ही विफल रहा है.

देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में भाषण देते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती कहकर संबोधित करते है मगर अमेरिका, जापान, फ्रांस सब जानता है कि भारत प्राचीन काल में बुद्ध की भूमि अवश्य थी मगर अफसोस अब अगड़ों और पिछड़ों की युद्ध भूमि बनती जा रही है. सबका साथ सबका विकास नहीं वरन देश में अगड़ों का सम्मान और दलितों का अपमान हो रहा है जो चिंता का विषय है. गाय से मंदिर तक, नल से जल तक, स्कूल से कॉलेज तक, गांव से श्मशान तक, शिक्षक से डॉक्टर तक, चपरासी से अफसर तक बच्चे से बूढ़े तक, बेटी-बहन से मां तक हर रोज देश का वंचित समाज दलित होने का दंश झेल रहा हैं और उत्पीडन का शिकार हो रहा और अपमानित हो रहा है. दलितों के वोट तो कीमती हैं मगर उनका लहू पानी से भी सस्ता.

बागेश्वर जनपद के भेटा गांव (उत्तराखण्ड) की घटना ने देश को शर्मसार तो किया ही है लेकिन इस घटना ने एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया है कि अब देश का दलित अपने ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण को सहन नहीं करेगा. जिस तरह 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था जिसमें कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में बहा दिया गया था उसी प्रकार 12 अक्टूबर 2016 को उत्तराखण्ड के शिल्पकार समाज ने जिसकी अगुवाई शिक्षक संगठन ने की, ब्राह्मणवाद के प्रतीक टीका चंदन को त्यागने का संकल्प लिया और मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाये और डा. अम्बेडकर के नीले रंग को धारण करने की भीम प्रतिज्ञा की. संगठित होकर पूरे उत्तराखण्ड के दलित समुदाय विरोध प्रदर्शिन करने सड़कों पर उतर आया और डॉ. अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलने लगा है जिसके दूरगामी परिणाम अवश्य ही दिखाई देंगे.

जिस समाज में हम रहते हैं वह उत्सव प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, पशु प्रेमी तो है मगर मानवता प्रेमी नहीं है. ऐसा इसलिए कि मरे हुए पशु की खाल को रोजी-रोटी का साधन बनाने वाले गुजरात के ऊना शहर में दलित युवकों की तालीबानी अंदाज में खाल उधेड़ दी गयी, जो ब्रिटिश हूकूमत की दमन की नीति को ताजा कर देती है. आज विश्व में 90 प्रतिशत चमड़ा उद्योग गोवंशीय पशुओं की खाल पर ही निर्भर है. चमड़े के उत्पादों की विश्व बाजार में बड़ी मांग है. इन उद्योंगों/फैक्टरियों में क्या गाय की खाल नहीं जाती होगी पशु प्रेमियों से यही प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने चमड़े की फैक्टरियों को बंद कराया है?

दलित जो आजादी के 70 वर्ष बाद भी शोषण और प्रताड़नाओं, छुआछूत, हिन्दू धर्म की आंतरिक संरचना की गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो पाया है. इसमें दोष किसका माना जाये धर्म का या राजनीति का? दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मरी हुई गाय की खाल ले जाने पर गरीब दलित युवको की खाल उधेड़ दी जाती है और आटा छूने पर उत्तराखण्ड में एक ब्राह्मण शिक्षक द्धारा दलित युवक की गर्दन काट दी जाती है आखिर क्यों? हल जोतकर दिन रात पसीना बहाकर जो दलित ब्राहमण के घर में अनाज का ढेर लगाता है और खुद भूखा-प्यासा रहता है, तब वो ब्राह्मण क्यों उसकी पैदा की गयी फसल और अनाज को अपवित्र नहीं मानता? इतना ही नहीं जो शिल्पकार उनके मकानों को बनाता है तब उनके बनाये मकानों में क्यों निवास करते हैं?

वंचितों को उत्पीड़ित करने का यह नया तरीका हिन्दुस्तान के सामाजिक ताने-बाने को अवश्य ही बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसकी कटु से कटु शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. गौरक्षा अच्छी पहल है शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मगर एक दलित युवक का सरेआम हलाल किया गया तब अहिंसा के पुजारी और मानवता के पुजारी तथा सनातन धर्म के ठेकेदार चुप क्यों?

आज हकीकत मालूम हो गयी कि भारत में जानवर हत्या पाप है और दलित हत्या पुण्य है. भारत की विडंबना ही कही जायेगी कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक सभी धर्म ग्रंथ दलितों के खिलाफ हैं. भारतीय शास्त्र और धर्म इंसान को अछूत मानता है. जबकि संविधान सभी ग्रंथों से ऊपर है संविधान की मर्यादा को लांघकर किया गया अमानवीय कृत्य देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर धकेल देगा! गौरक्षा ही क्यों प्राणी मात्र की रक्षा और सेवा करना सच्चे मानव धर्म की पहचान होनी चाहिए. धर्म और जाति के नाम पर उन्माद और गुंडा गर्दी, कानून की अवहेलना करना सब संविधान के विरूद्ध किया गया आचरण है. भारत ने मंगल ग्रह की दूरी तो नाप दी है जो गर्व की बात है मगर देश को जिन बातों पर अभिमान है उनमें जातपांत भी एक है. जातिवाद की खाई को मिटाने या कम करने में समाज और देश की राजनीति और देश का धर्म अवश्य ही विफल रहा है.

देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में भाषण देते हैं तो भारत को बुद्ध की धरती कहकर संबोधित करते है मगर अमेरिका, जापान, फ्रांस सब जानता है कि भारत प्राचीन काल में बुद्ध की भूमि अवश्य थी मगर अफसोस अब अगड़ों और पिछड़ों की युद्ध भूमि बनती जा रही है. सबका साथ सबका विकास नहीं वरन देश में अगड़ों का सम्मान और दलितों का अपमान हो रहा है जो चिंता का विषय है. गाय से मंदिर तक, नल से जल तक, स्कूल से कॉलेज तक, गांव से श्मशान तक, शिक्षक से डॉक्टर तक, चपरासी से अफसर तक बच्चे से बूढ़े तक, बेटी-बहन से मां तक हर रोज देश का वंचित समाज दलित होने का दंश झेल रहा हैं और उत्पीडन का शिकार हो रहा और अपमानित हो रहा है. दलितों के वोट तो कीमती हैं मगर उनका लहू पानी से भी सस्ता.

बागेश्वर जनपद के भेटा गांव (उत्तराखण्ड) की घटना ने देश को शर्मसार तो किया ही है लेकिन इस घटना ने एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया है कि अब देश का दलित अपने ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण को सहन नहीं करेगा. जिस तरह 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था जिसमें कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू में बहा दिया गया था उसी प्रकार 12 अक्टूबर 2016 को उत्तराखण्ड के शिल्पकार समाज ने जिसकी अगुवाई शिक्षक संगठन ने की, ब्राह्मणवाद के प्रतीक टीका चंदन को त्यागने का संकल्प लिया और मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाये और डा. अम्बेडकर के नीले रंग को धारण करने की भीम प्रतिज्ञा की. संगठित होकर पूरे उत्तराखण्ड के दलित समुदाय विरोध प्रदर्शिन करने सड़कों पर उतर आया और डॉ. अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलने लगा है जिसके दूरगामी परिणाम अवश्य ही दिखाई देंगे.

दीक्षाभूमि पर उमड़ा भीम सैलाब, 20 हजार लोगों ने ली बौद्ध धम्म की दीक्षा

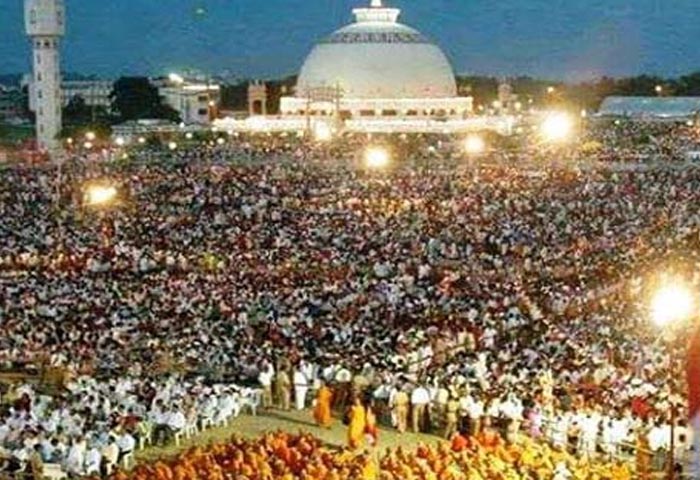

नागपुर। बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर की धम्मक्रांति भूमि नागपुर की पवित्र दीक्षाभूमि पर 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन लाखों बौद्ध अनुयायियों ने तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. अशोक विजयदशमी 14 अक्तूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह मनाया गया. बाबासाहेब ने 14 अक्तूबर 1956 को बौद्ध धम्म अपनाया था. इस दिन लाखों अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर महामानव को नमन किया. भारत और विश्व के बौद्धों के लिए दीक्षाभूमि आधुनिक तीर्थ स्थल है. भारत में बौद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी की तरह ही दीक्षाभूमि भी पूजनीय है.

हाथ में पंचशील और नीले झंडे लेकर देशभर से लाखों लोग इस वर्ष भी दीक्षाभूमि पहुंचे थे. धर्मांतरण की यह 60वीं वर्षगांठ होने के कारण पहले से भी अधिक संख्या में अम्बेडकरी अनुयायी इस वर्ष नागपुर आये थे. उनमें कुछ विदेशी मेहमान भी थे. बौद्ध देश के लोग तो दीक्षाभूमि पर आते ही है. अब पश्चिमी देशों के लोग भी इस समारोह को देखने के लिए आने लगे है. धम्मचक्र प्रवर्तन समारोह में उमड़े भीम सैलाब को देखकर उन्हें (विदेशियों को) बाबासाहेब अम्बेडकर के महान कार्य की महत्ता ज्ञात हुई.

डॉ. अम्बेडकर के साथ पांच लाख लोगों ने हिंदू धर्म त्यागकर समता, करुणा, शांति का संदेश देने वाले महान बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी. विश्व में शांतिपूर्वक हुए इस धम्म क्रांति ने इतिहास रच दिया है. 1956 के धर्मांतरण समारोह के बाद से हर वर्ष अशोक विजयदशमी को लाखों अम्बेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमि पर पहुंचकर तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को स्मरण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं. यह परंपरा 60 वर्षों से लगातार जारी है.

हर वर्ष इस भूमि पर बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम भी होता है. आयोजकों ने दावा किया है कि इस वर्ष करीब 20 हजार लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है. त्रिशरण-पंचशील ग्रहण कर तथा 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेकर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षाभूमि के साथ ही पूरा नागपुर नमो बुद्धाय-जय भीम के नारों से गुंज उठा था. नीले झंडे, पंचशील झंडे, बैनर, होर्डिंग से शहर भीममय हो गया था. शहर के हर रास्ते केवल और केवल दीक्षाभूमि की ओर जाते हुए प्रतित हो रहे थे. विभिन्न राज्यों के अम्बेडकरी अनुयायी अपनी परंपरागत वेषभूशा और वाद्यों के साथ भीम-बुद्ध का जयघोष करते और गीत गाते हुए दीक्षाभूमि पहुंच रहे थे. शहर के कोनो-कोनो से जुलूस निकालकर लोग जय भीम करते दीक्षाभूमि पर पहुंचे. समता सैनिक दल की विभिन्न प्रदेश शाखाओं ने दीक्षाभूमि तक मार्च निकाले.

दीक्षाभूमि पर चारों और से भीम सैलाब उमडा था. जगह-जगह भीम-बुद्ध गीतों के स्वर गुंज रहे थे. दीक्षाभूमि स्मारक पर तथागत बुद्ध की मूर्ति को नमन कर बाबासाहेब की अस्थियां और प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लाखों लोग धन्य महसूस कर रहे थे. लाखों लोग केवल तथागत बुद्ध और महामानव डा. अम्बेडकर को नमन करने के लिए ही इस ऐतिहासिक दिन दीक्षाभूमि पर आते हैं. इस भूमि पर पहुंचकर नमन करना और लौटते वक्त विचार, पुस्तकों के साथ ज्ञानामृत साथ ले जाना ही अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य होता है.

दीक्षाभूमि पर डॉ.अम्बेडकर की किताबें, ग्रंथ, उनके विचारों के संग्रह, भाषण संग्रह, बुद्ध विचार, ग्रंथ, संविधान के साथ ही विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के विविध प्रकाशकों के स्टॉल लगते है. इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल लगे थे. बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई. गीत- नाटकों की सीडी भी हर वर्ष की तरह बिके.

दीक्षाभूमिपर आनेवाले लोगों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इस वर्ष भी सामाजिक संगठनों ने की थी. करिब 500 संस्थाओं ने भोजनदान किया था. हर वर्ष की तरह अत्यधिक शांतिपूर्ण तरीके से यह समारोह संपन्न हुआ.

नागपुर। बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर की धम्मक्रांति भूमि नागपुर की पवित्र दीक्षाभूमि पर 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन लाखों बौद्ध अनुयायियों ने तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. अशोक विजयदशमी 14 अक्तूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह मनाया गया. बाबासाहेब ने 14 अक्तूबर 1956 को बौद्ध धम्म अपनाया था. इस दिन लाखों अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर महामानव को नमन किया. भारत और विश्व के बौद्धों के लिए दीक्षाभूमि आधुनिक तीर्थ स्थल है. भारत में बौद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुंबिनी की तरह ही दीक्षाभूमि भी पूजनीय है.

हाथ में पंचशील और नीले झंडे लेकर देशभर से लाखों लोग इस वर्ष भी दीक्षाभूमि पहुंचे थे. धर्मांतरण की यह 60वीं वर्षगांठ होने के कारण पहले से भी अधिक संख्या में अम्बेडकरी अनुयायी इस वर्ष नागपुर आये थे. उनमें कुछ विदेशी मेहमान भी थे. बौद्ध देश के लोग तो दीक्षाभूमि पर आते ही है. अब पश्चिमी देशों के लोग भी इस समारोह को देखने के लिए आने लगे है. धम्मचक्र प्रवर्तन समारोह में उमड़े भीम सैलाब को देखकर उन्हें (विदेशियों को) बाबासाहेब अम्बेडकर के महान कार्य की महत्ता ज्ञात हुई.

डॉ. अम्बेडकर के साथ पांच लाख लोगों ने हिंदू धर्म त्यागकर समता, करुणा, शांति का संदेश देने वाले महान बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी. विश्व में शांतिपूर्वक हुए इस धम्म क्रांति ने इतिहास रच दिया है. 1956 के धर्मांतरण समारोह के बाद से हर वर्ष अशोक विजयदशमी को लाखों अम्बेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमि पर पहुंचकर तथागत बुद्ध और बाबासाहेब को स्मरण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं. यह परंपरा 60 वर्षों से लगातार जारी है.

हर वर्ष इस भूमि पर बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम भी होता है. आयोजकों ने दावा किया है कि इस वर्ष करीब 20 हजार लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है. त्रिशरण-पंचशील ग्रहण कर तथा 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेकर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षाभूमि के साथ ही पूरा नागपुर नमो बुद्धाय-जय भीम के नारों से गुंज उठा था. नीले झंडे, पंचशील झंडे, बैनर, होर्डिंग से शहर भीममय हो गया था. शहर के हर रास्ते केवल और केवल दीक्षाभूमि की ओर जाते हुए प्रतित हो रहे थे. विभिन्न राज्यों के अम्बेडकरी अनुयायी अपनी परंपरागत वेषभूशा और वाद्यों के साथ भीम-बुद्ध का जयघोष करते और गीत गाते हुए दीक्षाभूमि पहुंच रहे थे. शहर के कोनो-कोनो से जुलूस निकालकर लोग जय भीम करते दीक्षाभूमि पर पहुंचे. समता सैनिक दल की विभिन्न प्रदेश शाखाओं ने दीक्षाभूमि तक मार्च निकाले.

दीक्षाभूमि पर चारों और से भीम सैलाब उमडा था. जगह-जगह भीम-बुद्ध गीतों के स्वर गुंज रहे थे. दीक्षाभूमि स्मारक पर तथागत बुद्ध की मूर्ति को नमन कर बाबासाहेब की अस्थियां और प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लाखों लोग धन्य महसूस कर रहे थे. लाखों लोग केवल तथागत बुद्ध और महामानव डा. अम्बेडकर को नमन करने के लिए ही इस ऐतिहासिक दिन दीक्षाभूमि पर आते हैं. इस भूमि पर पहुंचकर नमन करना और लौटते वक्त विचार, पुस्तकों के साथ ज्ञानामृत साथ ले जाना ही अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य होता है.

दीक्षाभूमि पर डॉ.अम्बेडकर की किताबें, ग्रंथ, उनके विचारों के संग्रह, भाषण संग्रह, बुद्ध विचार, ग्रंथ, संविधान के साथ ही विभिन्न विषयों पर पुस्तकों के विविध प्रकाशकों के स्टॉल लगते है. इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल लगे थे. बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई. गीत- नाटकों की सीडी भी हर वर्ष की तरह बिके.

दीक्षाभूमिपर आनेवाले लोगों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इस वर्ष भी सामाजिक संगठनों ने की थी. करिब 500 संस्थाओं ने भोजनदान किया था. हर वर्ष की तरह अत्यधिक शांतिपूर्ण तरीके से यह समारोह संपन्न हुआ. सर्वेक्षणों पर संदेह का घेरा

बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा की सदस्या एडवोकेट मायावती ने अपने समर्थकों को समाचार पत्रों एवं निजी टीवी चैनलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. उनका मानना है कि ये समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों का स्वामित्य पूंजीपतियों के पास है और वे बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के चुनाव के संदर्भ में नकारात्मक वातावरण पैदा कर रहे हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को जोर देकर यह समझाया है कि चुनाव के पहले ये सर्वेक्षण बहुजन समाज का मनोबल तोड़ने की पूंजीपतियों की साजिश का नतीजा है.

बसपा सुप्रीमो के उपरोक्त संदेह पर एक समाजशास्त्री के रूप में मेरा यह मानना है कि पद्धति शास्त्र, ज्ञान मिमांसा एवं सत्ता मिमांसा के आधार पर भारत में चुनाव सर्वेक्षणों ने अभी वह वैज्ञानिक तटस्थता नहीं प्राप्त की है, जैसा कि अमेरिकी और यूरोपिय देशों ने. इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय सामाजिक संरचना में जाति के आधार पर भेदभाव. यही भेदभाव चुनाव सर्वेक्षण की वैज्ञानिक तटस्थता को प्रमाणित करता है. सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने वाले तथा सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर किस समाज से कैसे प्रश्न पूछे जाए और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे उत्तर देंगे, यह सब का सब तथ्य जाति अस्मिता द्वारा ही निर्धारित होते हैं. उदाहरण के लिए ज्यादातर सर्वेक्षण करने वाले सवर्ण समाज के शहरी क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती होते हैं, जिनकी चेतना में दलित, पिछड़े एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बस्ती में जाकर कैसे प्रश्नों का उत्तर लिया जाए, इसका नितांत अभाव होता है. बहुत से प्रश्नकर्ता दलितों एवं मलिन बस्ती में जाने से ही घिन्न महसूस करते हैं. और इसलिए वे उधर का रुख ही नहीं करते.

दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में दलित एवं अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति सामंतों एवं उच्च जातियों से भयभीत रहता है. इसलिए वह सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों का जानबूझ कर सही-सही उत्तर नहीं देता. ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता एवं चुनाव अनुसंधानकर्ता के पास ऐसी कोई पद्धति नहीं होती; जिससे वह इस भोली-भाली सहमी एवं डरी जनता के अंदर की सत्यता को निकाल कर अपने परिणाम में शामिल कर सके. ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण की वैद्यता अपने आप ही संदिग्ध हो जाती है.

वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र के आधार पर चुनाव सर्वेक्षणों की दूसरी बड़ी संदिग्धता; एक अन्य तथ्य के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है. वह तथ्य है, सर्वेक्षण के दौरान किसी भी दल को मिले मत प्रतिशतों को उस दल को मिलने वाली सीटों में तब्दील करना. यह स्थापित सत्य है कि किसी राजनैतिक दल द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मत प्रतिशत को सीट में बदलने का कोई भी वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया है. विशेष कर विविधता भरे इस भारतीय समाज में कोई भी यह सही-सही नहीं बता सकता कि अगर एक राजनैतिक दल को इतने मत मिलेंगे तो उसको इतनी सीट मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर यह देखने में आया है कि कम प्रतिशत वोट पाने वाले दलों को ज्यादा सीट मिल जाती है और ज्यादा मत पाने वाले को कम.

उदाहरण के लिए 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बसपा को यद्यति 27.5 प्रतिशत वोट मिले थे, परंतु उसको सीट मिली थी बीस. इसके समानान्तर कांग्रेस को 2009 में 18.3 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन उसने 21 सीटों पर चुनाव जीता था. इसी कड़ी में अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को 19.8 प्रतिशत वोट मिले, परंतु उसको कोई भी सीट नहीं मिली. दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 7.5 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद उसने दो सीटों पर चुनाव जीत लिया. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी दल को सर्वेक्षण में मिले मतों के आधार पर उसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. शायद इसीलिए बसपा को अक्सर सर्वेक्षणों में पीछे दिखाया जाता है और उसको सर्वेक्षणों में कम मत प्रतिशत और सीटें मिलती दिखायी जाती हैं. यद्यपि वास्तविकता में परिणाम इससे बिल्कुल अलग और बेहतर होते हैं. 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं.

सर्वेक्षणों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर उसे सीटों में कैसे बदला जाता है, और उसका क्या वैज्ञानिक फार्मूला है इसका खबरिया चैनल आज भी रहस्योदघाटन नहीं करते. वे किस पद्धति शास्त्र से यह गणना करते हैं कि कितने प्रतिशत वोट पर व्यक्ति एक सीट जीत जाएगा, वे इसका कोई भी आंकलन अपने दर्शकों को नहीं बतातें. शायद इसके पास कोई फार्मूला है ही नहीं. और इसीलिए सर्वेक्षण संदेह के घेरे में आ जाता है. चुनाव सर्वेक्षण केवल व्यापारिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें राजनीति के गरीब राजनैतिक दल पिछड़ जाते हैं और धनाढ्य राजनैतिक दल अपने पक्ष में निर्णय लाकर जनता के निर्णय को प्रभावित करते हैं. शायद इसीलिए पाश्चात्य देशों में मत प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित करने की परंपरा नहीं है. जो कि एक साधारण अनुसंधानिक प्रक्रिया लगती है. और यही प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जानी चाहिए. तब कहीं जाकर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण संदेह के घेरे से कुछ बाहर निकल पाएंगे.

बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा की सदस्या एडवोकेट मायावती ने अपने समर्थकों को समाचार पत्रों एवं निजी टीवी चैनलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. उनका मानना है कि ये समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों का स्वामित्य पूंजीपतियों के पास है और वे बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के चुनाव के संदर्भ में नकारात्मक वातावरण पैदा कर रहे हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को जोर देकर यह समझाया है कि चुनाव के पहले ये सर्वेक्षण बहुजन समाज का मनोबल तोड़ने की पूंजीपतियों की साजिश का नतीजा है.

बसपा सुप्रीमो के उपरोक्त संदेह पर एक समाजशास्त्री के रूप में मेरा यह मानना है कि पद्धति शास्त्र, ज्ञान मिमांसा एवं सत्ता मिमांसा के आधार पर भारत में चुनाव सर्वेक्षणों ने अभी वह वैज्ञानिक तटस्थता नहीं प्राप्त की है, जैसा कि अमेरिकी और यूरोपिय देशों ने. इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय सामाजिक संरचना में जाति के आधार पर भेदभाव. यही भेदभाव चुनाव सर्वेक्षण की वैज्ञानिक तटस्थता को प्रमाणित करता है. सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने वाले तथा सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर किस समाज से कैसे प्रश्न पूछे जाए और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे उत्तर देंगे, यह सब का सब तथ्य जाति अस्मिता द्वारा ही निर्धारित होते हैं. उदाहरण के लिए ज्यादातर सर्वेक्षण करने वाले सवर्ण समाज के शहरी क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती होते हैं, जिनकी चेतना में दलित, पिछड़े एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बस्ती में जाकर कैसे प्रश्नों का उत्तर लिया जाए, इसका नितांत अभाव होता है. बहुत से प्रश्नकर्ता दलितों एवं मलिन बस्ती में जाने से ही घिन्न महसूस करते हैं. और इसलिए वे उधर का रुख ही नहीं करते.

दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में दलित एवं अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति सामंतों एवं उच्च जातियों से भयभीत रहता है. इसलिए वह सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों का जानबूझ कर सही-सही उत्तर नहीं देता. ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता एवं चुनाव अनुसंधानकर्ता के पास ऐसी कोई पद्धति नहीं होती; जिससे वह इस भोली-भाली सहमी एवं डरी जनता के अंदर की सत्यता को निकाल कर अपने परिणाम में शामिल कर सके. ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण की वैद्यता अपने आप ही संदिग्ध हो जाती है.

वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र के आधार पर चुनाव सर्वेक्षणों की दूसरी बड़ी संदिग्धता; एक अन्य तथ्य के आधार पर प्रमाणित की जा सकती है. वह तथ्य है, सर्वेक्षण के दौरान किसी भी दल को मिले मत प्रतिशतों को उस दल को मिलने वाली सीटों में तब्दील करना. यह स्थापित सत्य है कि किसी राजनैतिक दल द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त मत प्रतिशत को सीट में बदलने का कोई भी वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया है. विशेष कर विविधता भरे इस भारतीय समाज में कोई भी यह सही-सही नहीं बता सकता कि अगर एक राजनैतिक दल को इतने मत मिलेंगे तो उसको इतनी सीट मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर यह देखने में आया है कि कम प्रतिशत वोट पाने वाले दलों को ज्यादा सीट मिल जाती है और ज्यादा मत पाने वाले को कम.

उदाहरण के लिए 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बसपा को यद्यति 27.5 प्रतिशत वोट मिले थे, परंतु उसको सीट मिली थी बीस. इसके समानान्तर कांग्रेस को 2009 में 18.3 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन उसने 21 सीटों पर चुनाव जीता था. इसी कड़ी में अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को 19.8 प्रतिशत वोट मिले, परंतु उसको कोई भी सीट नहीं मिली. दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 7.5 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद उसने दो सीटों पर चुनाव जीत लिया. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी दल को सर्वेक्षण में मिले मतों के आधार पर उसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. शायद इसीलिए बसपा को अक्सर सर्वेक्षणों में पीछे दिखाया जाता है और उसको सर्वेक्षणों में कम मत प्रतिशत और सीटें मिलती दिखायी जाती हैं. यद्यपि वास्तविकता में परिणाम इससे बिल्कुल अलग और बेहतर होते हैं. 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं.

सर्वेक्षणों में मिले मत प्रतिशत के आधार पर उसे सीटों में कैसे बदला जाता है, और उसका क्या वैज्ञानिक फार्मूला है इसका खबरिया चैनल आज भी रहस्योदघाटन नहीं करते. वे किस पद्धति शास्त्र से यह गणना करते हैं कि कितने प्रतिशत वोट पर व्यक्ति एक सीट जीत जाएगा, वे इसका कोई भी आंकलन अपने दर्शकों को नहीं बतातें. शायद इसके पास कोई फार्मूला है ही नहीं. और इसीलिए सर्वेक्षण संदेह के घेरे में आ जाता है. चुनाव सर्वेक्षण केवल व्यापारिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें राजनीति के गरीब राजनैतिक दल पिछड़ जाते हैं और धनाढ्य राजनैतिक दल अपने पक्ष में निर्णय लाकर जनता के निर्णय को प्रभावित करते हैं. शायद इसीलिए पाश्चात्य देशों में मत प्रतिशत को सीटों में परिवर्तित करने की परंपरा नहीं है. जो कि एक साधारण अनुसंधानिक प्रक्रिया लगती है. और यही प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जानी चाहिए. तब कहीं जाकर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण संदेह के घेरे से कुछ बाहर निकल पाएंगे. नास्तिक सम्मेलन पर हिंदू संगठनों ने की पत्थरबाजी, महिला पत्रकार को भी थप्पड़ मारे

मथुरा। वृन्दावन में आज से शुरू हुआ नास्तिक सम्मेलन हिन्दू संगठनों के विरोध की भेंट चढ़ गया. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने इस सम्मेलन का विरोध किया और सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी की. स्वामी बालेन्दु ने इस सम्मेलन का आयोजन अपने घर पर किया था, जहां देश के 18 राज्यों से करीब 500 लोग जुटे थे. कई साधू हाथों में झण्डा लेकर आयोजन स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए और सम्मेलन करने वालों पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया.

हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी मारपीट शुरू कर दी. देश की एक वरिष्ठ महिला फोटो पत्रकार को बीच सड़क पर घेर कर थप्पड़ मारे गए. महिला पत्रकार के मुताबिक पुलिस वालों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. एबीपी न्यूज के पत्रकार सुमित चौहान के साथ भी बदसलूकी की गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रदर्शन के कारण प्रशासन के आग्रह पर इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है. लेकिन देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये नास्तिक और प्रगतिशील लोग अभी भी आश्रम में डटे हुए हैं. देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नास्तिक लोग एक साथ जुटे हैं.

वृंदावन सिटी के एसपी ने सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन किसी हमले की आशंका के कारण कई लोग अभी भी आश्रम में ही हैं. प्रदर्शनकारियों ने आयोजकर्ता के घर और रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी भी की जिसमें रेस्टोरेंट को काफी नुकसान पहुंचा है. स्वामी बालेन्दु का कहना है कि नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है और उन्होंने प्रशासन से भी लिखित अनुमति ली थी. ऐसे में इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना हमारे वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है. देश का संविधान हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है और हम शांतिपूर्ण ढंग से ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे.

आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 14 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला था. सम्मेलन में आये लोगों ने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को लोकतंत्र पर हमला बताया है.

मथुरा। वृन्दावन में आज से शुरू हुआ नास्तिक सम्मेलन हिन्दू संगठनों के विरोध की भेंट चढ़ गया. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने इस सम्मेलन का विरोध किया और सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी की. स्वामी बालेन्दु ने इस सम्मेलन का आयोजन अपने घर पर किया था, जहां देश के 18 राज्यों से करीब 500 लोग जुटे थे. कई साधू हाथों में झण्डा लेकर आयोजन स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए और सम्मेलन करने वालों पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया.

हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी मारपीट शुरू कर दी. देश की एक वरिष्ठ महिला फोटो पत्रकार को बीच सड़क पर घेर कर थप्पड़ मारे गए. महिला पत्रकार के मुताबिक पुलिस वालों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. एबीपी न्यूज के पत्रकार सुमित चौहान के साथ भी बदसलूकी की गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. प्रदर्शन के कारण प्रशासन के आग्रह पर इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है. लेकिन देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये नास्तिक और प्रगतिशील लोग अभी भी आश्रम में डटे हुए हैं. देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नास्तिक लोग एक साथ जुटे हैं.

वृंदावन सिटी के एसपी ने सम्मेलन में शामिल होने आये लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन किसी हमले की आशंका के कारण कई लोग अभी भी आश्रम में ही हैं. प्रदर्शनकारियों ने आयोजकर्ता के घर और रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी भी की जिसमें रेस्टोरेंट को काफी नुकसान पहुंचा है. स्वामी बालेन्दु का कहना है कि नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है और उन्होंने प्रशासन से भी लिखित अनुमति ली थी. ऐसे में इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना हमारे वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है. देश का संविधान हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है और हम शांतिपूर्ण ढंग से ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे.

आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 14 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला था. सम्मेलन में आये लोगों ने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को लोकतंत्र पर हमला बताया है. मायावती की रैली के लिए बुक ट्रेनें समय से छोड़ने वाले अधिकारी पर कार्रवाई

लखनऊ। भाजपा भले ही बसपा को कमजोर पार्टी होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा बसपा की ताकत से इस हद तक डरी हुई है कि बसपा की रैली में मुरादाबाद से सही समय पर ट्रैनें छोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इसको लेकर रेलवे अधिकारियों में खासी गहमागहमी भी है.

दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली का आयोजन किया था. इस रैली में हर क्षेत्र से लोगों की लाने की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों और बसपा के विधानसभा उम्मीदवारों को दी गई थी. बसपा ने मुरादाबाद से सात ट्रेनें लखनऊ के लिए बुक कराई थी. ये स्पेशल ट्रेनें मुरादाबाद के अधिकारियों ने सही समय से छोड़ दी और अन्य यात्री ट्रेनों को काफी देर तक रोके रखा. उस दिन तो इस घटना को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया.

बसपा की रैली की सफलता की सूचना जब उच्च स्तर तक पहुंची तो पूरा रेलवे विभाग सकते में आ गया. सभी अधिकारी सक्रिय हो गए. यह पता लगाया जाने लगा कि बसपा के लिए बुक रेलगाड़ियां सही समय पर क्यों चलाई गई? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? छानबीन में पता चला कि रेलवे के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल प्रबंधक हंसराज ने गाड़ियां छोड़ने के आदेश दिए थे. फिर क्या था कि रेल विभाग ने उन्हें वहां तत्काल प्रभाव से उनके अधीनस्थ की पोस्ट पर भेज दिया और अधीनस्थ को हंसराज की जगह पर. इलाहाबाद-झांसी मंडल के अधिकारियों ने से भी इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी गई थी.

सूत्रों का कहना है कि बसपा की रैली में अप्रत्याशित भीड़ आने से भाजपा हाईकमान चितिंत हो उठा है. वह यह पता करने में जुट गया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्य में लोग कैसे पहुंचे. जांच में पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के माध्यम से रैली में गए थे. इसके बाद यह पता किया जा रहा है कि और कहां-कहां से सही समय से रवाना की गई. अब वहां भी कार्रवाई किए जाने के संकेत है.

लखनऊ। भाजपा भले ही बसपा को कमजोर पार्टी होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा बसपा की ताकत से इस हद तक डरी हुई है कि बसपा की रैली में मुरादाबाद से सही समय पर ट्रैनें छोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. इसको लेकर रेलवे अधिकारियों में खासी गहमागहमी भी है.

दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली का आयोजन किया था. इस रैली में हर क्षेत्र से लोगों की लाने की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों और बसपा के विधानसभा उम्मीदवारों को दी गई थी. बसपा ने मुरादाबाद से सात ट्रेनें लखनऊ के लिए बुक कराई थी. ये स्पेशल ट्रेनें मुरादाबाद के अधिकारियों ने सही समय से छोड़ दी और अन्य यात्री ट्रेनों को काफी देर तक रोके रखा. उस दिन तो इस घटना को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया.

बसपा की रैली की सफलता की सूचना जब उच्च स्तर तक पहुंची तो पूरा रेलवे विभाग सकते में आ गया. सभी अधिकारी सक्रिय हो गए. यह पता लगाया जाने लगा कि बसपा के लिए बुक रेलगाड़ियां सही समय पर क्यों चलाई गई? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? छानबीन में पता चला कि रेलवे के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल प्रबंधक हंसराज ने गाड़ियां छोड़ने के आदेश दिए थे. फिर क्या था कि रेल विभाग ने उन्हें वहां तत्काल प्रभाव से उनके अधीनस्थ की पोस्ट पर भेज दिया और अधीनस्थ को हंसराज की जगह पर. इलाहाबाद-झांसी मंडल के अधिकारियों ने से भी इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी गई थी.

सूत्रों का कहना है कि बसपा की रैली में अप्रत्याशित भीड़ आने से भाजपा हाईकमान चितिंत हो उठा है. वह यह पता करने में जुट गया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्य में लोग कैसे पहुंचे. जांच में पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के माध्यम से रैली में गए थे. इसके बाद यह पता किया जा रहा है कि और कहां-कहां से सही समय से रवाना की गई. अब वहां भी कार्रवाई किए जाने के संकेत है. बड़ा संदेश था डॉ. अम्बेडकर का बौद्ध बनना

मेरा प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल अब नहीं है. 1910 में इसकी स्थापना एक राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी. यह बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध था, जब बंबई (अब मुंबई) रहने और काम करने के लिहाज से रोमांचक शहर माना जाता था. बंबई ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही फिल्म उद्योग और राष्ट्रवादी राजनीति की धुरी भी थी. बॉम्बे क्रॉनिकल समाज की नब्ज पर जबर्दस्त पकड़ वाला अखबार था. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने पर लिखने का ख्याल आया, तो मैंने सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल की पुरानी फाइलें ही पलटीं. इस अखबार ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से अम्बेडकर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी थी और मेरे लिए यह जानना रोचक था कि बाबासाहेब के जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर इस अखबार ने क्या लिखा होगा? अंबेडकर ने आज से ठीक 60 साल पहले, यानी 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था. यह बताने से पहले कि बॉम्बे क्रॉनिकल ने उस पूरे आयोजन को किस तरह कवर किया, संदर्भवश कुछ जानकारियां जरूरी हैं-

अक्तूबर 1935 की बात है. गुजरात के गांव कविथा में सवर्ण हिंदुओं ने ‘अछूतों’ का इसलिए बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने स्थानीय स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ाने की मंशा जाहिर करने का ‘दुस्साहस’ किया था. अम्बेडकर ने घटना पर टिप्पणी की, ‘यदि हम किसी और धर्म के अनुयायी होते, तो कोई ऐसी हिम्मत न कर पाता’. उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा,‘कोई ऐसा धर्म चुन लें, जो आपको समानता का अधिकार और दर्जा देता हो’. अम्बेडकर की सलाह पर ही दलित वर्ग के तमाम लोगों ने नासिक बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि वे हिंदू धर्म छोड़कर कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे, जो अपने धर्मावलंबियों के साथ उन्हें भी बराबरी का दर्जा व अधिकार दे.

अक्तूबर 1935 में अम्बेडकर ने स्वयं भी हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी. हालांकि इसे अमलीजामा पहनाने में उन्हें 21 वर्ष और लगे. क्यों? पहली बात यह कि वह सभी विकल्पों पर पूरी सावधानी के साथ सोच-विचार लेना चाहते थे. दूसरी बात, सुधारों व प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी सवालों पर भी वह रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर सोच-विचार करना जरूरी मानते थे. हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते ही मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन अम्बेडकर ने दोनों को इस सोच के साथ दरकिनार कर दिया कि ये धर्म भारतीय मूल के नहीं हैं. थोड़ी देर के लिए ही सही, उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बारे में जरूर सोचा, लेकिन यह पता चलते ही कि सिखों के सामाजिक ताने-बाने में भी हिंदू धर्म जैसी जाति व्यवस्था हावी है, इरादा त्याग दिया.

अम्बेडकर की तलाश जारी रही. उनका आकर्षण तो 1940 से ही बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगा था, जब वह बुद्ध और उनकी विरासत पर पढ़-लिख रहे थे. वह दिसंबर 1954 में रंगून के विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और तभी बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया. यह अलग बात है कि राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता और खराब स्वास्थ्य के चलते क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लगा. मई 1956 में अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध ऐंड द धर्म पूरी करने के साथ ही अपने इरादे की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके लिए अपने अनुयायियों की बड़ी फौज वाले शहर नागपुर को चुना. तारीख रविवार 14 अक्तूबर की तय की, जिस दिन देश में विजयदशमी मनाई जा रही थी.

बॉम्बे क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले ही अम्बेडकर के नागपुर स्थित ‘शिड्यूल कास्ट फेडरेशन’ के दफ्तर के भारी जुटान शुरू हो चुका था. 12 अक्तूबर तक तो हालात ऐसे हो गए कि नागपुर आने वाली हर ट्रेन या बस अम्बेडकर के अनुयायियों से अटी दिख रही थी. 14 अक्तूबर को सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन स्थल पर तड़के से ही लगी हजारों लोगों की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं. सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी. उस दिन अंबेडकर के तीन लाख से भी ज्यादा अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया.

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता बाई ने बौद्ध धर्म अपनाया. बर्मा से आए 83 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भिखू चंद्रमणि ने उन्हें नए धर्म में स्वीकार किया. इसके बाद बिल्कुल झक सफेद परिधान पहने अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को मराठी भाषा में सामूहिक शपथ दिलाई. अगले दिन यानी 15 अक्तूबर को अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों की एक विशाल रैली में धर्मांतरण के पीछे के कारण बताए. उन्होंने कहा कि जिस तरह जीवन स्तर में आर्थिक बेहतरी और विधायिका में प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसी तरह ‘धर्म हमारी आस्था का मामला है और चहुंमुखी विकास के लिए यह भी बहुत जरूरी है’. उन्होंने आगे जोड़ा कि यह हिंदू धर्म की हठधर्मिता ही थी, जो अब तक हरिजनों की मुक्ति में बाधक बनी हुई थी (क्रॉनिकल ने ‘हरिजन’ शब्द का ही इस्तेमाल किया है, हालांकि अम्बेडकर ने निश्चित तौर पर मराठी में किसी और शब्द का इस्तेमाल किया होगा).

रिपोर्ट के अनुसार, अम्बेडकर आगे कहते हैं, ‘हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलावा किसी और को चमत्कृत करे. यही कारण है कि हमें दूसरा धर्म अपनाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा.’उन्होंने अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि उनकी आने वाली किताब हर उस सवाल का जवाब देगी, जो उनके मन में उठ रहे हैं.

अम्बेडकर ने धर्मांतरण के लिए 14 अक्तूबर की तारीख ही क्यों चुनी? क्या सिर्फ इसलिए कि यह रविवार था या हिंदू कैलेंडर में उस वर्ष महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज था. यदि दूसरी बात को ही लें, तो क्या अपने फैसले को वह बड़ी जीत या ‘विजय’ के रूप में ले रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाकर वह और उनके अनुयायी हिंदू धर्म की जातिवादी जकड़न से खुद को आजाद कर रहे थे?

इन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते. लेकिन एक दिलचस्प सवाल या अटकल मन में जरूर उठती है- धर्मांतरण के बाद इतने कम समय के अंदर यदि उनका निधन न हुआ होता, तब क्या होता? नागपुर कार्यक्रम के सात सप्ताह बाद ही जब उनका निधन हुआ, तब वह 65 साल के थे. अंबेडकर यदि एक दशक और जीवित रहते, तो कोई शक नहीं कि इस अभिशाप को झेलते आए न जाने कितने और लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए होते. तब शायद यह संख्या लाखों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती और यह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी और परिवर्तनकारी घटना के रूप में दर्ज होती. एक महान मुक्तिदाता असमय जा चुका था और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्द ही अपने पुरातन और गहरे पूर्वाग्रहों की ओर लौट चुका था.

मेरा प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल अब नहीं है. 1910 में इसकी स्थापना एक राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी. यह बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध था, जब बंबई (अब मुंबई) रहने और काम करने के लिहाज से रोमांचक शहर माना जाता था. बंबई ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही फिल्म उद्योग और राष्ट्रवादी राजनीति की धुरी भी थी. बॉम्बे क्रॉनिकल समाज की नब्ज पर जबर्दस्त पकड़ वाला अखबार था. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने पर लिखने का ख्याल आया, तो मैंने सबसे पहले बॉम्बे क्रॉनिकल की पुरानी फाइलें ही पलटीं. इस अखबार ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से अम्बेडकर की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी थी और मेरे लिए यह जानना रोचक था कि बाबासाहेब के जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर इस अखबार ने क्या लिखा होगा? अंबेडकर ने आज से ठीक 60 साल पहले, यानी 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था. यह बताने से पहले कि बॉम्बे क्रॉनिकल ने उस पूरे आयोजन को किस तरह कवर किया, संदर्भवश कुछ जानकारियां जरूरी हैं-

अक्तूबर 1935 की बात है. गुजरात के गांव कविथा में सवर्ण हिंदुओं ने ‘अछूतों’ का इसलिए बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने स्थानीय स्कूलों में अपने बच्चों को भी पढ़ाने की मंशा जाहिर करने का ‘दुस्साहस’ किया था. अम्बेडकर ने घटना पर टिप्पणी की, ‘यदि हम किसी और धर्म के अनुयायी होते, तो कोई ऐसी हिम्मत न कर पाता’. उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा,‘कोई ऐसा धर्म चुन लें, जो आपको समानता का अधिकार और दर्जा देता हो’. अम्बेडकर की सलाह पर ही दलित वर्ग के तमाम लोगों ने नासिक बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि वे हिंदू धर्म छोड़कर कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे, जो अपने धर्मावलंबियों के साथ उन्हें भी बराबरी का दर्जा व अधिकार दे.

अक्तूबर 1935 में अम्बेडकर ने स्वयं भी हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी. हालांकि इसे अमलीजामा पहनाने में उन्हें 21 वर्ष और लगे. क्यों? पहली बात यह कि वह सभी विकल्पों पर पूरी सावधानी के साथ सोच-विचार लेना चाहते थे. दूसरी बात, सुधारों व प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी सवालों पर भी वह रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर सोच-विचार करना जरूरी मानते थे. हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते ही मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन अम्बेडकर ने दोनों को इस सोच के साथ दरकिनार कर दिया कि ये धर्म भारतीय मूल के नहीं हैं. थोड़ी देर के लिए ही सही, उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बारे में जरूर सोचा, लेकिन यह पता चलते ही कि सिखों के सामाजिक ताने-बाने में भी हिंदू धर्म जैसी जाति व्यवस्था हावी है, इरादा त्याग दिया.

अम्बेडकर की तलाश जारी रही. उनका आकर्षण तो 1940 से ही बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगा था, जब वह बुद्ध और उनकी विरासत पर पढ़-लिख रहे थे. वह दिसंबर 1954 में रंगून के विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और तभी बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया. यह अलग बात है कि राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता और खराब स्वास्थ्य के चलते क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लगा. मई 1956 में अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध ऐंड द धर्म पूरी करने के साथ ही अपने इरादे की औपचारिक घोषणा कर दी. इसके लिए अपने अनुयायियों की बड़ी फौज वाले शहर नागपुर को चुना. तारीख रविवार 14 अक्तूबर की तय की, जिस दिन देश में विजयदशमी मनाई जा रही थी.

बॉम्बे क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले ही अम्बेडकर के नागपुर स्थित ‘शिड्यूल कास्ट फेडरेशन’ के दफ्तर के भारी जुटान शुरू हो चुका था. 12 अक्तूबर तक तो हालात ऐसे हो गए कि नागपुर आने वाली हर ट्रेन या बस अम्बेडकर के अनुयायियों से अटी दिख रही थी. 14 अक्तूबर को सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन स्थल पर तड़के से ही लगी हजारों लोगों की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं. सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी. उस दिन अंबेडकर के तीन लाख से भी ज्यादा अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया.

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता बाई ने बौद्ध धर्म अपनाया. बर्मा से आए 83 वर्षीय बौद्ध भिक्षु भिखू चंद्रमणि ने उन्हें नए धर्म में स्वीकार किया. इसके बाद बिल्कुल झक सफेद परिधान पहने अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को मराठी भाषा में सामूहिक शपथ दिलाई. अगले दिन यानी 15 अक्तूबर को अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों की एक विशाल रैली में धर्मांतरण के पीछे के कारण बताए. उन्होंने कहा कि जिस तरह जीवन स्तर में आर्थिक बेहतरी और विधायिका में प्रतिनिधित्व जरूरी है, उसी तरह ‘धर्म हमारी आस्था का मामला है और चहुंमुखी विकास के लिए यह भी बहुत जरूरी है’. उन्होंने आगे जोड़ा कि यह हिंदू धर्म की हठधर्मिता ही थी, जो अब तक हरिजनों की मुक्ति में बाधक बनी हुई थी (क्रॉनिकल ने ‘हरिजन’ शब्द का ही इस्तेमाल किया है, हालांकि अम्बेडकर ने निश्चित तौर पर मराठी में किसी और शब्द का इस्तेमाल किया होगा).

रिपोर्ट के अनुसार, अम्बेडकर आगे कहते हैं, ‘हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलावा किसी और को चमत्कृत करे. यही कारण है कि हमें दूसरा धर्म अपनाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा.’उन्होंने अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि उनकी आने वाली किताब हर उस सवाल का जवाब देगी, जो उनके मन में उठ रहे हैं.

अम्बेडकर ने धर्मांतरण के लिए 14 अक्तूबर की तारीख ही क्यों चुनी? क्या सिर्फ इसलिए कि यह रविवार था या हिंदू कैलेंडर में उस वर्ष महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज था. यदि दूसरी बात को ही लें, तो क्या अपने फैसले को वह बड़ी जीत या ‘विजय’ के रूप में ले रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाकर वह और उनके अनुयायी हिंदू धर्म की जातिवादी जकड़न से खुद को आजाद कर रहे थे?

इन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते. लेकिन एक दिलचस्प सवाल या अटकल मन में जरूर उठती है- धर्मांतरण के बाद इतने कम समय के अंदर यदि उनका निधन न हुआ होता, तब क्या होता? नागपुर कार्यक्रम के सात सप्ताह बाद ही जब उनका निधन हुआ, तब वह 65 साल के थे. अंबेडकर यदि एक दशक और जीवित रहते, तो कोई शक नहीं कि इस अभिशाप को झेलते आए न जाने कितने और लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए होते. तब शायद यह संख्या लाखों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती और यह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी और परिवर्तनकारी घटना के रूप में दर्ज होती. एक महान मुक्तिदाता असमय जा चुका था और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्द ही अपने पुरातन और गहरे पूर्वाग्रहों की ओर लौट चुका था.

धम्म दीक्षा विशेषः 1956 के बाद बौद्ध धम्म

बोधिसत्व भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी. यह वह तारीख थी, जब भारत में धम्म कारवां को नयी गति और दिशा मिली थी. अब उस तारीख के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में इन 57 सालों में धम्म कारवां की प्रगति, उसकी दशा, दिशा और भविष्य का अवलोकन करने की आवश्यकता है. लेकिन इन तमाम अवलोकनों की बुनियाद में पहला सवाल यह खड़ा है कि आखिर बाबासाहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया और धम्म कारवां क्यों आरंभ किया?

असल में डॉ. अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि भारत में प्रचलित जातिगत असमानता दलितों के पिछड़े होने का मुख्य कारण है. 9 मई, 1916 को कोलम्बिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर ‘भारत में जातियां-उनकी संरचना, उद्भव एवं विकास’ के जरिए डॉ. अम्बेडकर ने यह साबित कर दिया था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जातिगत असमानता की व्यवस्था को शास्त्र सम्मत दिखाने की कोशिश की है और ये धारणा फैलाई है कि शास्त्र गलत नहीं हो सकते. भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों के मानवाधिकारों के लिए अलग-अलग मोर्चे पर प्रयास करना शुरू कर दिया. महाड सत्याग्रह द्वारा सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार, कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार, अंग्रेजी सरकार के सामने दलितों के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार, गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन के अधिकार की लड़ाई ऐसी ही कोशिश थी. 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा भी कर दी थी लेकिन महात्मा गांधी द्वारा आमरण-अनशन करने के कारण डॉ़. अम्बेडकर को तरह-तरह की धमकियां मिली. तब डॉ. अम्बेडकर को मजबूर होकर पूना पैक्ट स्वीकार करना पड़ा और दलितों के लिए आरक्षण के बदले में पृथक निर्वाचन का हक छोड़ना पड़ा. इस संघर्ष के दौरान डॉ. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हिन्दू धर्म में रहकर दलितों को राजनैतिक आजादी का अधिकार भले ही मिल जाए लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी का हक नहीं मिल सकता. इसलिए 1935 में येवला (नाशिक) में डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह हिन्दू धर्म में पैदा हुए थे यह उनके वश की बात नहीं थी लेकिन हिन्दू रहकर वह मरेंगे नहीं, यह उनके वश में है. डॉ. अम्बेडकर ने धर्म-परिवर्तन का निश्चय येवला की सभा में ही कर लिया था.

धर्म परिवर्तन पर विचार करने के लिए 30 एवं 31 मई 1936 को बंबई में आयोजित महार परिषद को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा थाः -‘धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है. यह ‘मनुष्य के जीवन को सफल कैसे बनाया जाय’ इस सरोकार से जुड़ा प्रश्न है… इसको समझे बिना आप धर्म परिवर्तन के संबंध में मेरी घोषणा के वास्तविक निहितार्थ का अहसास कर पाने में समर्थ नहीं होंगे. छुआछूत की स्पष्ट समझ और वास्तविक जीवन में इसके अमल का अहसास कराने के लिए मैं आप लोगों के खिलाफ किये जाने वाले अन्याय और अत्याचारों की दास्तान का स्मरण कराना चाहता हूं. सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने का हक जताने पर या सार्वजनिक कुंओं से पानी भरने का अधिकार जताने पर या घोड़ी पर दूल्हे को बैठाकर बारात को जुलूस की शक्ल में सार्वजनिक रास्तों से घुमाने के अधिकार आदि का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मारे-पीटे जाने के उदाहरण तो बहुत आम हैं. लेकिन ऐसी और भी अनेक वजहें हैं जिनके कारण दलितों पर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न का कहर ढाया जाता है… खरी बात पूछूं तो बताइये कि इस समय हिन्दुओं और आप लोगों के बीच क्या किसी प्रकार के समाजिक संबंध हैं?

जिस तरह मुसलमान हिन्दुओं से भिन्न हैं; उसी तरह दलित लोग भी हिन्दुओं से नितान्त भिन्न हैं. जिस तरह मुसलमानों और ईसाइयों के साथ हिन्दुओं का रोटी-बेटी का कोई सम्बन्ध नहीं होता है उसी तरह आप लोगों के साथ भी हिन्दुओं का किसी भी प्रकार का रोटी-बेटी का कोई संबंध नहीं है… आपका समाज और उनका समाज दो बिल्कुल अलग-अलग समूह हैं… हालांकि आप लोगों ने धर्मांतरण के महत्व को नहीं समझा है लेकिन निस्संदेह रूप से आप लोगों ने नामान्तरण यानि नाम परिवर्तन के महत्व को समझ ही लिया है. अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में सवाल कर दिया जाता है कि वह किस जाति का है तो वह दलित होने के रूप में अपना उत्तर देता है, लेकिन वह महार है या भंगी है, ऐसा बताने में संकोच करता है. जब तक कुछ विशेष परिस्थितियों की मजबूरी न हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं बदल सकता. ऐसे नाम परिवर्तन का कारण यह है कि एक अनजान आदमी तो दलित और सवर्ण के बीच कोई अन्तर कर नहीं सकता. और जब तक एक हिन्दू को किसी व्यक्ति की जाति का पता नहीं चल जाता तब तक उस व्यक्ति के दलित होने के कारण वह हिन्दू उस व्यक्ति के खिलाफ अपने मन में नफरत का भाव नहीं भर सकता. सवर्ण हिन्दुओं को जब तक साथ यात्रा कर रहे दलितों की जातियों की जानकारी नहीं होती है तब तक तो यात्रा के दौरान वे बड़े दोस्ताना अंदाज में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी हिन्दू को यह पता चलता है कि वह जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहा है वह दलित है; तो उसका मुंह और मन तुरंत कसैला हो जाता है. आप लोगों के लिए इस तरह के अनुभव नये नहीं हैं.

आखिर ऐसा क्यों होता है? आप महार कहने के बजाय स्वयं को चोखामेला बता कर या भंगी कहने के बजाय वाल्मीकि बता कर दूसरों को चकमा देने की कोशिश करते हैं. लेकिन आप लोग यह तो जानते ही हैं कि दूसरे लोग इस तरह के झांसे में नहीं आते. आप लोग अपने को चाहे चोखामेला कहें या दलित कहें; लोग तो जान ही जाते हैं कि आप क्या हैं. आप लोगों ने अपनी छुपा-छुपी की ऐसी कारगुजारियों से ही नाम-परिवर्तन की आवश्यकता को स्वयं ही सिद्ध कर दिया है. तो फिर धर्म-परिवर्तन करने में आखिर क्या ऐतराज होना चाहिए? धर्म-परिवर्तन करना नाम परिवर्तन करने जैसा ही है. धर्म-परिवर्तन करने के पश्चात ही नाम-परिवर्तन आप लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा. अपने को एक मुसलमान, एक ईसाई, एक बौद्ध या एक सिक्ख कहना एक धर्म का परिवर्तन मात्र नहीं है बल्कि एक नाम का भी परिवर्तन है. यही सच्चा नाम परिवर्तन है… जब तक आप हिन्दू धर्म में बने रहेंगे तब तक आपको अपने जाति नाम को छिपा कर नाम-परिवर्तन करते रहने पर निरन्तर मजबूर होना पड़ेगा… इसलिए मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि बजाय इसके कि आप आज एक नाम बदलें, कल दूसरा नाम बदलें और पेंडुलम की तरह लगातार ढुलमुल हालत में बने रहें, आप लोगों को धर्म परिवर्तन करके अपना नाम स्थाई रूप से क्यों नहीं बदल लेना चाहिये?’ डॉ. अम्बेडकर द्वारा कही गई उपरोक्त बातें कमोबेश आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि सन् 1935 में थी.

इसी सभा में धर्म परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा:

‘मुझे उस प्रश्न पर बस आश्चर्य ही होता है जिसे कुछ हिन्दू कुछ इस तरह उठाते हैं कि केवल धर्म-परिवर्तन से क्या होने वाला है? भारत में वर्तमान समय के सिक्खों, मुसलमानों और ईसाईयों में से अधिसंख्य लोग तो पहले हिन्दू ही थे और उन में भी शूद्रों और दलितों की तादाद ही सबसे ज्यादा है…अगर ऐसा है भी तो धर्म-परिवर्तन के बाद उनकी स्थिति में एक स्पष्ट प्रगति साफ दिखती है… समस्या पर गहन चिंतन-मनन करने के बाद हर किसी को यह मानना पड़ेगा कि दलितों के लिये धर्म-परिवर्तन उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार भारत के लिए स्वराज जरूरी है. दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक जैसा ही है, दोनों के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है और वह अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना.

20 वर्षों तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद डॉ. अम्बेडकर इस निश्चय पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ है और बौद्ध धर्म समानता, करूणा, मैत्री, अहिंसा और भाई-चारे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है. इसमें ऊंच-नीच और छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है. जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात डॉ. आंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर बौद्धधम्म के प्रचार-प्रसार को नई गति प्रदान की. उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का एक नया फार्मूला दिया.

वर्तमान में धम्म

भगवान बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले अषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन करके धम्म कारवां की शुरूआत की थी. डॉ. अम्बेडकर ने सन 1956 में विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लेकर धम्म चक्र का अनुपर्वतन किया. धम्म कारवां आज काफी फल-फूल चुका है. 1956 में पांच लाख लोगों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच गई है. अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली संस्करण,10 नवंबर 2006) में प्रकाशित एक रपट के अनुसार भारत वर्ष में सन 2006 में 30 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. 2001 की जनगणना के वक्त बढ़कर यह लगभग 81 लाख हो चुकी थी. जो कि 2011 की आखिरी जनगणना के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 97 लाख पहुंच गई हैं. हालांकि कुछ विशेषज्ञ भारत में बौद्धों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख से भी अधिक मानते हैं. उनका मानना है कि जनगणना में वास्तविक संख्या इसलिए सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि काफी लोग बौद्ध होते हुए भी अपने को आधिकारिक दस्तावेजों में बौद्ध नहीं घोषित करते.

सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो लगभग सभी प्रदेशों में बौद्ध अनुयायियों ने अनेकों बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. पंजाब में 22 बुद्ध विहार निर्मित किए गए हैं. गुजरात में कई जगहों पर बुद्ध अनुयायियों ने बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया है. यू.पी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित देश के तमाम प्रदेशों में अनेकों बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया जा चुका है. अमेरिका और यूरोप में भी बौद्ध धम्म बहुत तेजी से बढ़ती हुई जीवनशैली बनता जा रहा है. डॉ. आंबेडकर ने धम्म दीक्षा लेते हुए कहा था कि वो एक नए किस्म का धम्म कारवां आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु शील सदाचार का पालन करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य करेंगे. इससे प्रभावित होकर एशिया के अन्य देशों में भी बौद्ध पुनर्जागरण तेजी से हुआ. जिनेवा आधारित ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व आध्यात्मिक संगठन’ ने 2009 का ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म का सम्मान’ बौद्ध धम्म को प्रदान किया.

धम्म कारवां की दिशा

आज के वक्त में यह सोचना भी जरूरी है कि धम्म कारवां की दिशा क्या हो और उसमें हमारी भूमिका क्या हो?

बौद्धों का जीवन- बौद्धों को अपना जीवन और दैनिक क्रियाकलाप बौद्धधम्म की शिक्षाओं के अनुरूप जीना चाहिए. इसके लिए सबसे आवश्यक है कि देवी-देवताओं की पूजा का मोह त्यागना होगा. धम्म वंदना और दीक्षा प्रतिज्ञा गाथा के उस पालि सुत्त की बातें जीवन में उतारनी होगी जिसमें कहा गया है कि… ‘मैं भगवान बुद्ध के अलावा (बुद्ध मार्ग) अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. मैं धम्म के अलावा अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा. धम्म ही मेरा श्रद्धा स्थान है, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. भिक्खु संघ के अलावा मैं अन्य किसी की भी शरण नहीं जाऊंगा; इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो.’

संस्कृति- बौद्धों को एक ऐसी संस्कृति का विकास करना चाहिए जिसमें प्रत्येक देशवासी को एक सम्मानित नागरिक माना जाए और प्रत्येक नागरिक की मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर सुनिश्चित हो. देश में परस्पर भाईचारे के साथ प्रेम और सौहार्द की भावना हो. डॉ. आंबेडकर का कहना था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक-भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए… लेकिन इस भावना के विकास में जाति सबसे बड़ी बाधा है. डॉ आंबेडकर का निष्कर्ष था कि जाति की प्रकृति ही विखण्डन और विभाजन करना है. जाति का यह अभिशाप है. जाति भावनाओं से आर्थिक विकास रूकता है. इसलिए डॉ. अंबेडकर का लगातार यह प्रयत्न रहा कि भारत में एक ऐसी सांझी संस्कृति का निर्माण हो जिसमें जात-पात के आधार पर लोगों के साथ अन्याय और शोषण न हो और हर नागरिक अपनी क्षमताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके. आपस में उपजातिवाद छोड़कर एक साझा पहचान जो बौद्ध पहचान है उसको अपनाना चाहिए और आपस में रोटी-बेटी का संबंध कायम करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता मिले. डॉ. आंबेडकर चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों में खान-पान का संबंध विकसित हो. जो लोग धम्म दीक्षा लेने के बाद भी जाति और उप-जाति बनाए रखना चाहते हैं या जाति-पात में विश्वास करते हैं वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं क्योंकि इससे बौद्ध धर्म में भी जाति का जहर फैल जाएगा.

विपस्सना- एक अन्य चर्चा विपस्सना को लेकर है. बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि विपस्सना लोगों को निष्क्रिय कर देती हैं, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है जबकि दलित समाज को आंदोलित रखने के लिए क्रोध की आवश्यकता है और विपस्सना से समाज सेवा की भावना कम हो जाती है. इन सब मिथ्या प्रचार को हमें दूर करना होगा. गौतम बुद्ध ने छः वर्षों तक ध्यान साधना किया और विपस्सना का आविष्कार किया. विपस्सना करते-करते 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व को प्राप्त किया. बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात 45 वर्षो तक शहरों, गांवों, कस्बों में जा-जाकर धम्म का प्रसार किया. यदि भगवान बुद्ध निष्क्रिय नहीं हुए तो फिर उनकी खोजी हुई विपस्सना करने से उनके अनुयायी कैसे निष्क्रिय हो सकते हैं?

भिक्खुओं द्वारा खुद पहल कर लोगों से नहीं मिलना भी एक समस्या है. बहुत से भिक्खु इस आशा में रहते हैं कि जब कोई बुद्ध विहार में आएगा तभी वो धम्म दीक्षा की बात करेंगे. इस बारे में भगवान बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है. भगवान बुद्ध बोधगया से चलकर सारनाथ आए थे और धम्मचक्र प्रवर्तन किया था. वह इस भरोसे में नहीं बैठे रहे कि लोग बोधगया आए और तब वो उनको धम्म सिखाएं. इसीलिए डॉं. आंबेडकर ने ‘इंगेज्ड बुद्धिज्म’ की परिकल्पना की थी. इस परिकल्पना को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है. वियतनाम में भिक्खु संघ ने अमेरिका के आक्रमण के खिलाफ पूरी ताकत से विरोध किया और लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार-प्रसार किया. ताईवान में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में वहां के भिक्खुनी संघ ने अहम भूमिका अदा की है. ताईवान में भिक्खुनी संघ स्कूल भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है और लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं का निदान भी करता है. ताईवान के उदाहरण को भारत वर्ष में भी दोहराने की आवश्यकता है.

बौद्ध संस्कृति विकसित करना जरूरी – हर सिक्ख रविवार को अनिवार्य रूप से गुरूद्वारा जाता है, ईसाई चर्च जाते है. हर मुसलमान शुक्रवार की नमाज मस्जिद जाकर अता करता है. बौद्ध समाज के लोगों को भी ऐसी परंपरा डालनी होगी. प्रत्येक रविवार को अपने नजदीकी बौद्ध विहार में जाएं. जहां बौद्ध विहार नहीं है, वहां किसी के घर में और यदि वो भी संभव नहीं है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर कोई संगोष्ठी करें. ऐसी कोशिश भी की जा सकती है कि जीवन के उत्सव चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो या सालगिरह, उसे बौद्ध विहार में मनाए. इसके साथ ही अपना जीवन पंचशीलों के अनुसार जीने की कोशिश करें. डॉ. आंबेडकर ने स्वयं बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने आवास को सजाना आरंभ किया और उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ की. विवाह के लिए विवाह विधि का प्रतिपादन किया और बौद्ध चर्या पद्धति तैयार की. बौद्धों में शील और सदाचार का जीवन विकसित करने के लिए ‘बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया’ की स्थापना की जिसकी शाखाएं हर प्रदेश में स्थापित की गई. डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1956 को सारनाथ के मृगदाय वन में 150 भिक्खुओं के समक्ष भाषण दिया था कि प्रत्येक बौद्ध के लिए अनिवार्य है कि वह हर रविवार को बौद्ध विहार में जाए और वहां उपदेश सुने. यदि ऐसा नहीं होगा तो नव दीक्षित बौद्ध को धम्म की जानकारी नहीं हो सकेगी. प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिसमें सभा करने के लिए काफी स्थान रहे. बौद्ध विहारों को सभामंदिर होना चाहिए.

बाल साहित्य और बौद्ध साहित्य- सुरूचिपूर्ण बाल साहित्य और जनभाषा में बौद्ध साहित्य की भी काफी आवश्यकता है. इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय लोक भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें बड़े अक्षरों में छपवाई जाए और सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि साहित्य के बगैर धर्म का प्रचार-प्रसार कठिन होगा. जो भी बौद्ध साहित्य लिखा गया है, उसको और सरल और सुगम बनाकर कम से कम शब्दों में तैयार कर जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है जिससे कि किसान, मजदूर, गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी लोग समझ सकें और उसको जीवन में उतार सकें. बुद्ध की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शीलवान और पढ़े-लिखे भिक्खुओं की जरूरत है. इसके साथ ही, हमें एक समानांतर प्रचार व्यवस्था को विकसित करना होगा जिसमें नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली, स्वांग मंडली, लोकगीत शामिल हैं जो लोगों तक आपकी बात पहुंचा सके.

पर्सनल लॉ की जरूरत- लगभग सभी अल्पसंख्यकों के अपने-अपने Personal Low हैं. ईसाईयों का Personal Low उनका बाईबिल है, मुसलमानों का Personal Low कुरान शरीफ द्वारा निर्धारित होता है. सिक्खों में आनंद कारज विवाह प्रथा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन बौद्धों का अपना कोई Personal Low नहीं है. इसलिए जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बन जाती, बौद्धों का भी अपना Personal Low होना चाहिए.