महाराष्ट्र का इतिहास प्राचीन है। अनेक घरानों की सत्ता महाराष्ट्र पर थी, जिनमें से सर्व प्रथम ‘मौर्य’ घरानों की सत्ता थी । इसके पश्चात सातवाहन,वाकाटक ,चालुक्य , राष्ट्रकूट , यादव,तुघलक,आदिलशाही,निजामशाही,

वरिदशाही, कुतुबशाही, इमामशाही आदि प्रमुख घरानों की सत्ता आयी। इनमें से कई शासन में आम लोगों का शोषण होता था। धर्म, जाति के नाम झगड़े होते थे। सत्रहवीं सदी परिवर्तन के रूप में सामने आयी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तत्कालीन समय सभी जाति,धर्म को एकत्रित किया।समाज की गलत रूढ़ि का विरोध किया। स्वराज्य की स्थापना की।जुल्मी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। कालांतर से परिवर्तन की शुरुआत हुई। वैचारिक विचारों की पृष्ठभूमि निर्माण होने लगी।

वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र के लिए वरदान साबित हुआ।उन्होंने प्रबोधन के माध्यम से समाज जागृति की। सभी जाति, धर्म को समान माना। जाति भेद, अस्पृश्यता नष्ट करने की कोशिश की। समानता निर्माण करने का प्रयास किया।संत से प्रेरणा लेकर कई व्यक्तियों ने तत्कालीन समय कार्य किया। वर्तमान में भी कर रहे हैं । परिणाम समाज में सामाजिक क्रांति हुई।

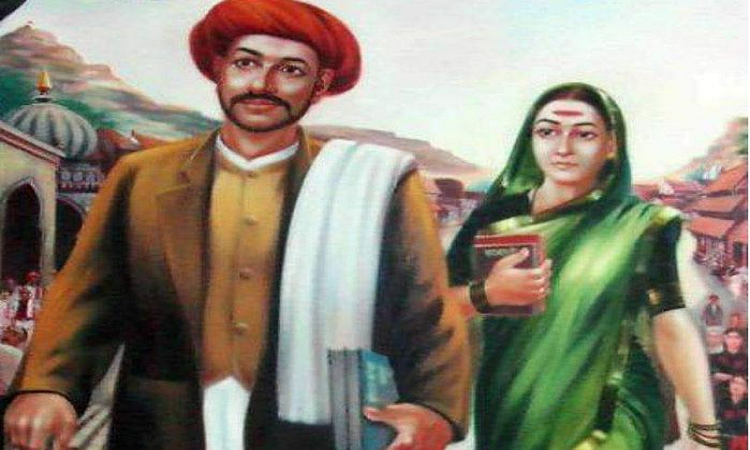

क्रांति के दृष्टि से उन्नसवीं सदी महत्वपूर्ण रही। क्योंकि कई समाज सुधारक, सामाजिक संस्था का निर्माण हुआ। समाज में प्रचलित रूढ़ि, परंपरा, जातिभेद, अस्पृश्यता, वर्णभेद, अंधश्रद्धा आदि का विरोध किया। आधुनिक क्रांति शुरू हुई। सिर्फ विरोध नहीं किया, कार्य निरंतर करते रहे। इन्हीं कारणवश वर्तमान में महाराष्ट्र को पुरोगामी विचार से पहचाना जाता है । महाराष्ट्र की वैचारिक परंपरा प्राचीन है, तथागत गौतम बुद्ध के विचार से शुरू होती है। आधुनिक काल में जगन्नाथ शंकर शेट, बाळशास्री जांभेकर, दादोबा पांडुरंग , गोपाळ हरि देशमुख , भाऊ दाजी लाड, विष्णु बुआ ब्रह्मचारी, महात्मा ज्योतिबा फुले, विष्णु शास्त्री, सावित्रीबाई फुले, रा. गो. भांडारकर, न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे, गोपाळ गणेश आगरकर,धोंडो केशव कर्वे, रमाबाई रानाडे, पंडिता रमाबाई, गोपाळ कृष्ण गोखले, विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल , डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर,राजर्षि शाहू महाराज,लहूजी साळवे, ताराबाई बापुजी शिंदे,भास्कर राव जाधव,बाबा पदमजी,भाऊ महाजन,मुक्ता साळवे, कृष्ण राव भालेकर, नारायण लोखंडे, लक्ष्मी बाई टिळक, काशीबाई कानिटकर,रखमाबाई राऊत, आनंदी बाई जोशी , विष्णु शास्त्री पंडित आदि का योगदान रहा। वर्तमान में भी उनसे प्रेरणा लेकर कई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। विचार आगे बढ़ा रहे है। महाराष्ट्र की वैचारिक परंपरा में जिन्होंने योगदान दिया, उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के विचार पर प्रकाश डालेंगे।

महाराष्ट्र की वैचारिक परंपरा

धर्म के नाम पर बहुजन समाज का शोषण कल भी होता था, आज भी होता है और शायद आने वाले समय में भी होगा। हर धर्म में कोई बुरी परंपरा रहती है। इससे आम लोगों का मानसिक, शारीरिक शोषण होता है । शोषण विरुद्ध महात्मा ज्योतिबा फुले ने तत्कालीन समय आवाज उठाई। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, धर्म में प्रचलित रूढ़ि, परंपरा का विरोध किया। वे धर्म को दोष नहीं देते, धर्म के अनुयाई को दोष देते हैं। हर धर्म में भेद है चाहे ख्रिश्चन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो,हिंदू हो। जहा भेद वहां उच-नीचता आती है। वे भेदभाव का निरंतर विरोध करते रहे।

सनातनी ब्राह्मण बहुजन समाज का निरंतर शोषण करते रहे ,वर्तमान में भी कर रहे है किंतु कम मात्रा में।लोगों में भेदभाव निर्माण किया, खुद के स्वार्थ के लिए। बहुजन समाज को धार्मिक विचार में बांध रखा। पाप- पुण्य, स्वर्ग- नरक आदि काल्पनिक घटनाओं में लोगों को व्यस्त रखा। यात्रा, गृह प्रवेश, जन्म,विवाह, मृत्यु , उत्सव आदि से बहुजन समाज का आर्थिक शोषण करते रहे। धार्मिकता के गुलाम बनाते रहे। सनातनी ब्राह्मण के विचार गुलामी से मुक्ति मिले, इसलिए सत्यशोधक विवाह पद्धति शुरू की। पद्धति में मंगलाष्टक कहने ब्राह्मण की जरूरत नहीं थी । वर, वधू दो ,दो मंगलाष्टक और पाॅंचवी समारोह में आया एक व्यक्ति कहता था।सनातनी ब्राह्मण की मक्तेदारी खत्म होना शुरू हुआ। बहुजन समाज मुक्त होने लगा। सनातनी ब्राह्मण के धार्मिक विचार के संदर्भ में महात्मा ज्योतिबा फुले कहते है , ” ब्राह्मणों ने बच्चों के जन्म, विवाह, ग्रह प्रवेश मृत्यु, नए वर्ष, विभिन्न त्योहारों,हर जगह की वार्षिक, अर्धवार्षिक या मासिक यात्रा इस तरह की घटनाऍं यानी सामान्य मनुष्य को निरंतर लूट के प्रसंग बना दिए।”1 वर्तमान में धार्मिक रूढ़ि, परंपरा का बोलबाला दिखाई दे रहा है, इसके परिणाम गंभीर हो रहे हैं। इनमें परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार को आत्मसात करना समय की माॅंग है।

धोंडो केशव कर्वे ने स्री शिक्षा,स्री पुनर्विवाह के लिए निरंतर कार्य किया। स्री की सुधारना उनके जीवन का उद्देश्य था। तत्कालीन समय बाल विवाह होते थे। परिणाम स्री जल्द विधवा होती थी । विवाह क्या होता है?यह भी उसे अच्छी तरह समझ नहीं आता था। उसका कई माध्यम से शोषण होता था। इन समस्या की तरफ धोंडो केशव कर्वे ने ध्यान दिया। बाल विवाह प्रथा पर पाबंदी हो, यह अंग्रेज सरकार को बताने की कोशिश की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, किंतु विधवा विवाह नहीं हो रहे थे। विधवा विवाह हो, इसलिए मानव धर्म सभा,परमहंस सभा,प्रार्थना समाज,सत्यशोधक समाज, आर्य समाज आदि ने निरंतर कार्य किया।संस्था के कार्य का आदर्श सामने रखकर धोंडो केशव कर्वे ने सामाजिक कार्य शुरू किया। कालांतर से महाराष्ट्र में विधवा विवाह होने लगे।

विधवा विवाह को ज्यादातर विरोध ब्राह्मण जाति से था। विधवा की पीड़ा धोंडो केशव कर्वे ने नजदीक से देखी थी । उन्होंने उद्धार करने का ठान लिया था। उनका विवाह भी बाल विवाह था। विवाह के समय उनकी उम्र पंद्रह वर्ष और पत्नी राधाबाई की उम्र नौ वर्ष थी।पत्नी राधाबाई का देहांत जल्द यानी 1891 में हुआ, तब धोंडो केशव कर्वे पैंतीस वर्ष के थे। विधवा की समस्या जान चुके थे। उन्होंने तय किया कि मैं विवाह करूंगा तो विधवा स्त्री से। वह भी प्रौढ़ स्री से। परिवार के सदस्य को समझा कर विधवा स्त्री से विवाह किया। विधवा विवाह के संदर्भ में धोंडो केशव कर्वे के विचार है,” 11मार्च,1893 को कुंवारी लड़की से शादी न करके मुंबई में पंडिता रमाबाई के शारदा आश्रम में चार साल रहने वाली गोदुबाई नाम की अटठाईस वर्षीय विधवा स्री से पुनर्विवाह करके समाज के सामने आदर्श निर्माण किया।” 2 वे सिर्फ बोलते नहीं थे, खुद कार्य करते थे,बाद में दूसरों को बताते थे। इसी से उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, यह समझ आता है।

तत्कालीन व्यवस्था में धर्म का वर्चस्व था। धर्म के नाम पर स्री का शोषण होता था। स्री जीवन शाप बन चुका था। देवदासी प्रथा, मुरळी प्रथा, बाल विवाह, विधवा पन, जरठ विवाह आदि प्रमुख समस्या प्रचलित थी। गलत परंपरा का कई समाज सुधारक ने विरोध किया, जिसमें प्रमुख नाम था विठ्ठल रामजी शिंदे। समस्या पर हल निकालने की उन्होंने निरंतर कोशिश की। स्री को नई ज़िंदगी दी। विठ्ठल रामजी शिंदे प्रार्थना समाज के अनुयाई थे। उन्होंने समाज में जागृति की। धर्म शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहाॅं दो वर्ष रहे। जाने के लिए पैसे नहीं थे, तब सयाजीराव गायकवाड ने आर्थिक सहायता की। इंग्लैंड में विठ्ठल रामजी शिंदे ने कई धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया। वहाॅं के विचारवंत से चर्चा की। अलग- अलग विषय के व्याख्यान सुने। कई मंदिर में गए, वहां की परंपरा देखी। ॲनी बेझंट, रिसडे व्हिड आदि के ग्रंथ पढ़े। कालांतर से स्कॉटलैंड, फ्रान्स,जर्मनी,होलैंड, स्विजरलैंड, इटली आदि देश की यात्रा की। वहा भी धर्म का ज्ञान हासिल किया। वे होलैंड के ॲमस्टरडॅम में आंतर राष्ट्रीय उदार धर्म परिषद को गए। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वहां ‘भारत के उदार धर्म’ विषय पर व्याख्यान दिया। बुरी परंपरा के खिलाफ कार्य करने वाली संस्थाओं की जानकारी दी। इंग्लैंड से भारत आने के पश्चात धर्म सुधार में तेजी से लगे। धर्म की मीमांसा भी की। धार्मिक विचार के संदर्भ में विठ्ठल रामजी शिंदे कहते है, “एक दस वर्षीय लड़की को जमखेड़ी गाॅंव में एक अछूत ने मुरळी के रूप में छोड़ दिया था। उसे अपने घर बुलाया और उसके माता-पिता से मुरळी प्रथा रोकने का आग्रह किया। उन्हें कहा कि लड़की को पढ़ाना चाहिए। मुरळी प्रथा नहीं चलानी चाहिऍं।”3 वर्तमान में धर्म के नाम पर परंपरा शुरू है किंतु कम। आज भी देवदासी, मुरळी जैसी प्रथा प्रचलित है। इन वजह से समाज में, परिवार में स्री को सम्मान नहीं मिलता। संविधान होकर भी भारत की यह अवस्था है,इसे नकारा नहीं जा सकता। प्रथा से स्री को मुक्त करना है तो पुरुष को मानसिकता बदलनी होगी । धर्म का अंधविश्वास छोड़ना होगा।

समाज में धार्मिक प्रथा प्रचलित थी, वर्तमान में भी है सिर्फ स्वरूप बदला है। परंपरा को विज्ञान का आधार नहीं था काल्पनिकता था। इन विचार से समाज अंधकार में था। धर्म के कई नियम थे। पालन नहीं किया तो धर्म से बहिष्कृत किया जाता था। समाज में हर धर्म की अलग-अलग परंपरा थी,समाज के लिए वह कलंक थी। बुरी प्रथा के माध्यम से सनातनी विचार के लोग बहुजन समाज का शोषण करते थे। कोई भी धर्म के विचार बुरे नहीं होते, विचार का प्रसार करने वाले व्यक्ति बुरे होते हैं। खुद के स्वार्थ के लिए गलत विचार का प्रसार वे करते हैं। यह धर्म विषयक कर्मवीर भाऊराव की धारणा थी। वे रूढ़ि, परंपरा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहे।

कर्मवीर भाऊराव पाटिल पढ़ाई के लिए करवीर के जैन छात्रावास में थे। तत्कालीन समय छात्रावास में धर्म के कई नियम थे। नियम का पालन भाऊराव ने नहीं किया । वे बंडोखोर व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म के सभी नियम को तोड़ा। इन कारणवश छात्रावास से उन्हें अन्नासाहेब लठ्ठे ने निकाल दिया। छात्रावास से बाहर जाना पसंद किया, लेकिन किसी की माफी नहीं माॅंगी। क्योंकि वे विज्ञान वादी विचार पर विश्वास रखते थे। सभी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ भोजन करते थे। अस्पृश्यता पालन कभी नहीं किया। उन्होंने सनातनी वर्ग का त्रास सहा, किंतु धार्मिक परिवर्तन कार्य अंत तक नहीं छोड़ा। धार्मिकता के संदर्भ में कर्मवीर भाऊराव पाटिल कहते है, “हर एक लड़के ने खाना सोवळे परिधान करके ही खाना चाहिए, और खाने से पहले हर एक लड़के ने दाढ़ी या हजामत करना चाहिऍं।”4 समाज ने विज्ञान वादी विचार पर विश्वास रखना चाहिए, यह बात उन्होंने कहीं। वर्तमान में महापुरुष के विचार पर चिंतन होना जरूरी है,तब मानसिक गुलामी से बहुजन समाज मुक्त हो सकता है।

जाति, धर्म के नाम पर प्राचीन काल से समाज में विषमता थी और वर्तमान में भी है। विषमता नष्ट करने का प्रयास तत्कालीन समय भीमराव रामजी आंबेडकर ने किया। उनके पिताजी रामजी पुरोगामी विचार के थे। उन्होंने कबीर पंथ की दीक्षा ली थी। परिवार को वैचारिक विचार का वारसा था। बचपन में धर्म, जाति के नाम भीमराव आंबेडकर को नीच ठहराया गया। उन्होंने कालांतर से धार्मिकता पर चिंतन, मनन किया । समाज कार्य की शुरुआत की । जाति के नाम पर अस्पृश्य समाज के अधिकार छीन लिए थे। उनके अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखा। महाड सत्याग्रह,कालाराम मंदिर प्रवेश यह धार्मिकता प्रतिकार है। वे सभी को समान अधिकार की माॅंग करते रहे । सनातनी लोगों से निरंतर झगड़ते रहे । हिंदू होकर अस्पृश्य को हीन वागणूक क्यों? यह सवाल उच्च वर्गों से भीमराव आंबेडकर पूछते रहे।

अस्पृश्य समाज पर उच्च वर्ग का अत्याचार बढ़ रहा था। बहुजन समाज सनातनी विचार का मानसिक गुलाम बन रहा था। कर्मकांड में व्यस्त रहता था। पैसे धार्मिक कर्मकांड में उड़ाने लगा। ईश्वर पर अंधविश्वास रखने लगा। ईश्वर के नाम पशु की बलि देता रहा। इसके पीछे का कारण सिर्फ अज्ञान था। इन समस्या से भीमराव आंबेडकर ने अस्पृश्य समाज को बाहर निकालने की कोशिश की। धार्मिक कर्मकांड के संदर्भ में वे कहते है, ” जन्म, मृत्यु के समय धर्म के नाम पर विभिन्न क्रियाकलाप करने में वे अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने में नहीं हिचकिचाते। हम उनसे विनती करते हैं कि वे अपने कर्म के परिणामों को अधिक बारीकी से देखें। तब समझ जाएंगे कि इस कारण पैसे की बर्बादी होती है, सच्चे धर्म की रक्षा भी नहीं होती और अयोग्य दान करने से पुण्य भी नहीं मिलता।”5 वर्तमान में कई व्यक्ति धार्मिक परंपरा पर व्याख्यान देते हैं, वही दिन- रात ईश्वर की पूजा में व्यस्त रहते हैं। भीमराव आंबेडकर के धार्मिक विचार पर बातचीत करते हैं लेकिन उनके गुण , विचार आचरण में नहीं लाते। परिणाम बहुजन समाज धार्मिक पाखंड में पिस्ता जा रहा है। परिस्थिति में परिवर्तन करना है तो भीमराव आंबेडकर के विचार पर चिंतन करने की सख्त जरूरत है। उसका अमल भी!

प्राचीन समय समाज में अंधश्रद्धा का बोलबाला था। बहुजन समाज में शिक्षा न के बराबर थी। भूत, प्रेत के नाम पर बहुजन समाज का शोषण होता रहा। समाज में विषमता थी। इसे प्रबोधन के माध्यम से दूर करने का प्रयास राजर्षि शाहू महाराज ने किया। रूढ़ि, परंपरा के माध्यम से बहुजन समाज पर अत्याचार होते थे। हीन नजर से देखा जाता था। इसे खत्म करने का प्रयास वे निरंतर करते रहे। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। कालांतर से समाज में बदलाव संभव हुआ। जाति के आधार पर व्यवसाय तय थे, यह प्रथा नष्ट करने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में जा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, यह अहसास करके दिया। परिणाम समाज में समता, स्वतंत्रता,बंधुता निर्माण हुई। राजर्षि शाहू महाराज श्रद्धा रखते थे, अंधश्रद्धा नहीं। वे भगवान को मानते थे, किंतु इंसान के रूप में..!

समाज में कोई भी कार्य करने से पहले मुहूर्त देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। प्राणियों की बलि दी जाती थी। अभिषेक किया जाता था। इन प्रथा में कई पैसा खर्च होता था। ऐसी प्रथा का वे विरोध करते रहे। समाज जागृति की। अंधश्रद्धा के संदर्भ में राजर्षि शाहू महाराज के विचार है, “हिंदुस्तान के सभी भगवान जमीन में दफनाएं बिना खेती अच्छी तरह से उत्पाद नहीं देगी, ऐसी मेरी धारणा है। खेती को लगने वाला पैसा किसान देव, धर्म में व्यर्थ खर्च करता है। किसान के कृतित्व एवं खेती में उत्पाद के लिए देव, धर्म सबसे बड़ी दिक्कत है। देहाती लोग सप्ताह, भगवान को अभिषेक करके बहुत पैसा खर्च करते हैं। हिंदुस्तान की आर्थिक एवं नैतिक प्रगति करनी है तो सभी भगवान को जमीन में दफनाना ही होगा।”6 इसी से उनके विज्ञान वादी विचार समझ आते हैं। राजर्षि शाहू महाराज के विचार महाराष्ट्र के लिए वैचारिक रहे । उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्य से समाज में परिवर्तन किया। महात्मा फुले और भीमराव आंबेडकर के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते रहे। बहुजन समाज का उद्धार किया। गौतम बुद्ध, महात्मा फुले के विचार को आगे बढ़ाया। उनके विचार से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भी कई लोग कार्य कर रहे हैं, विचार आगे बढ़ा रहे हैं। शाहू विचार का महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसे इतिहास साक्षी है, यह कोई भूल नहीं सकता।

निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि महापुरुष के विचार समाज के लिए मायने रखते हैं। विचार को आगे बढ़ाने का कार्य हमारा है। किसी भी महापुरुष को जाति, धर्म के अंदर कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी एक जाति के लिए कार्य नहीं किया, तो समाज के लिए कार्य किया। भारत के एकता के लिए कार्य किया। उनके विचार को लेकर आगे बढ़ना है, उनका सपना साकार करना है, तभी उनका कार्य सार्थक होगा। शोध आलेख का उद्देश्य भी!

संदर्भ सूची

1) रामकृष्ण कांबळे- महात्मा फुले आणि आधुनिक महाराष्ट्र, कैलाश पब्लिकेशन,

औरंगपुरा, औरंगाबाद-431004, प्रथम संस्करण-2009,पृ.78

2)अनिल कटारे- आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, विद्या बुक्स प्रकाशन, औरंगपुरा, औरंगाबाद-431004, प्रथम संस्करण- 2016,पृ.185

3)सुहास कुलकर्णी- महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे,श्री गंधर्व वेद प्रकाशन,सदाशिव पेठ,पुणे- 411030, प्रथम संस्करण-2010,पृ.46

4)रमेश जाधव- कर्मवीर भाऊराव पाटील,श्री गंधर्व वेद प्रकाशन सदाशिव पेठ, पुणे- 411030, प्रथम संस्करण-2010,पृ.38

5)किशोर गायकवाड- घटनेचे शिल्पकार बाबा साहेब आंबेडकर,श्री गंधर्व वेद प्रकाशन सदाशिव पेठ, पुणे-411030,प्रथम संस्करण-2010,पृ.38

6)उत्तमराव मोहिते- वैज्ञानिक संस्कृतिचा दार्शनिक राजर्षी शाहू छत्रपती,जिजाई प्रकाशन,584, नारायण पेठ,कन्याशाळा बसस्टाॅप,जिजापुर,पुणे-411030,

पृ.41

संक्षिप्त परिचय

1)नाम:- वाढेकर रामेश्वर महादेव

जन्म:- 20 मई,1991

जन्मस्थान:-ग्राम-सादोळा,तहसील-

माजलगाॅंव, जिला-बीड, महाराष्ट्र

शिक्षा:-बी.ए.,एम.ए.(हिंदी),एम.

फिल.,सेट,नेट, पी.जी.डिप्लोमा,पी-एच.डी.(कार्

यरत) आदि।

लेखन:- चरित्रहीन,दलाल,सी.एच.बी.इंटरव्

यू,

लड़का ही क्यों?, अकेलापन, षड़यंत्र, शहीद…! आदि कहानियाॅं विभिन्न पत्रिका में प्रकाशित।भाषा, विवरण,शोध दिशा, अक्षरवार्ता, गगनांचल,युवा हिन्दुस्तानी ज़बान, साहित्य यात्रा, विचार वीथी आदि पत्रिकाओं में लेख तथा संगोष्ठियों में प्रपत्र प्रस्तुति।

संप्रति:- शोध कार्य में अध्ययनरत।

चलभाष् :-9022561824

ईमेल:-

rvadhekar@gmail.com

पत्राचार पता:-हिंदी विभाग,डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,औरंगाबाद – महाराष्ट्र, पिन -431004

2)नाम:- प्रोफेसर,संजय राठोड ,हिंदी विभाग,डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,औरंगाबाद-महाराष्

ट्र, पिन-431004

चलभाष् :-9421686342

ईमेल:-

drsanjayrathods@gmail.com

पत्राचार पता:-हिंदी विभाग,डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद- महाराष्ट्र,पिन-431004

मौलिकता प्रमाण पत्र

आलेख-“महाराष्ट्र के वैचारिक परंपरा में राजर्षि शाहू महाराज का योगदान”शीर्षक शोध आलेख स्वरचित,अप्रकाशित है।

हिन्दू धर्म में ऋृषि-मुनियों को श्रद्धा से देखने की परंपरा रही है। लेकिन अब हिन्दू धर्म में ऋृषि-मुनियों की परंपरा को कलियुगी बाबा लगातार दागदार कर रहे हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गुंडा निकल गया है। शास्त्री के भाई ने हथियारों के बल पर दलितों को धमकाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडिया में बागेश्वर धाम वाले शास्त्री के भाई ने एक दलित महिला की शादी में घुसकर वहां मौजूद मेहमानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया।

हिन्दू धर्म में ऋृषि-मुनियों को श्रद्धा से देखने की परंपरा रही है। लेकिन अब हिन्दू धर्म में ऋृषि-मुनियों की परंपरा को कलियुगी बाबा लगातार दागदार कर रहे हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गुंडा निकल गया है। शास्त्री के भाई ने हथियारों के बल पर दलितों को धमकाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडिया में बागेश्वर धाम वाले शास्त्री के भाई ने एक दलित महिला की शादी में घुसकर वहां मौजूद मेहमानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया।

समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के दो सवर्ण नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसमें पहला नाम रोली तिवारी मिश्रा जबकि दूसरा नाम ऋचा सिंह का है। ये दोनों नेता रामचरित मानस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध कर रही थीं और मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सवर्ण नेताओं की बजाय पिछड़े समाज के नेताओं के साथ खड़े हैं।

समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के दो सवर्ण नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसमें पहला नाम रोली तिवारी मिश्रा जबकि दूसरा नाम ऋचा सिंह का है। ये दोनों नेता रामचरित मानस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध कर रही थीं और मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सवर्ण नेताओं की बजाय पिछड़े समाज के नेताओं के साथ खड़े हैं।

दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग के अधिकारियों के घंटों तक जमे रहने के बाद दुनिया भर में मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। आलम यह है कि इस पर दुनिया के अलग-अलग देशों से निकलने वाले अखबारों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखबारों ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर हो रहे हमले को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। दुनिया के बड़े अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है-

दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग के अधिकारियों के घंटों तक जमे रहने के बाद दुनिया भर में मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। आलम यह है कि इस पर दुनिया के अलग-अलग देशों से निकलने वाले अखबारों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखबारों ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर हो रहे हमले को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। दुनिया के बड़े अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है-

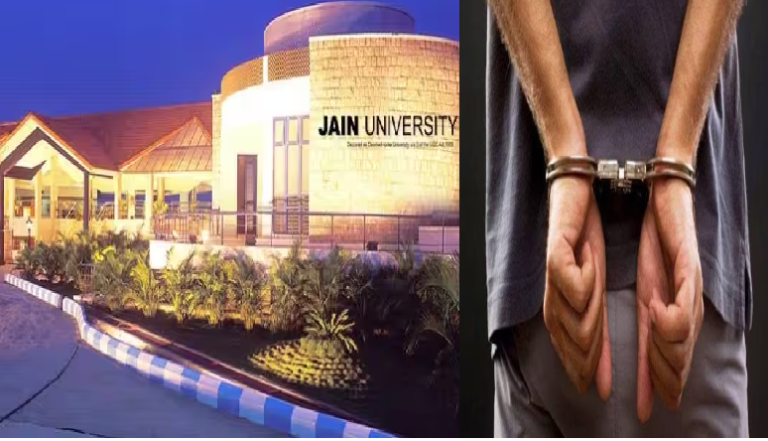

बेंगलुरु के जैन युनिवर्सिटी में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का अपमान का मामला सामने आया है। जिसके बाद जैन युनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के प्रिंसिपल दिनेश नीलकांत और 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इन सभी पर कॉलेज में नाटक के दौरान बाबासाहेब आंबेडकर और दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत IPC 153A,149, 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बेंगलुरु के जैन युनिवर्सिटी में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का अपमान का मामला सामने आया है। जिसके बाद जैन युनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के प्रिंसिपल दिनेश नीलकांत और 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इन सभी पर कॉलेज में नाटक के दौरान बाबासाहेब आंबेडकर और दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत IPC 153A,149, 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र का इतिहास प्राचीन है। अनेक घरानों की सत्ता महाराष्ट्र पर थी, जिनमें से सर्व प्रथम ‘मौर्य’ घरानों की सत्ता थी । इसके पश्चात सातवाहन,वाकाटक ,चालुक्य , राष्ट्रकूट , यादव,तुघलक,आदिलशाही,निजामशाही,

महाराष्ट्र का इतिहास प्राचीन है। अनेक घरानों की सत्ता महाराष्ट्र पर थी, जिनमें से सर्व प्रथम ‘मौर्य’ घरानों की सत्ता थी । इसके पश्चात सातवाहन,वाकाटक ,चालुक्य , राष्ट्रकूट , यादव,तुघलक,आदिलशाही,निजामशाही,