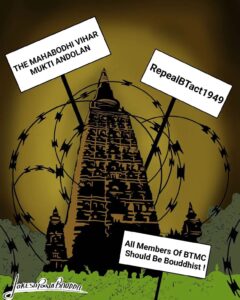

बोधगया महाविहार मुक्ति का आंदोलन और हिन्दू संगठनों की साजिश

बोधगया महाविहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को रद्द करने से संबंधित याचिका की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई 2025 को निर्धारित कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले ने 12 साल की देरी के लिए सरकारी वकीलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह उस बौद्ध समाज के लिए बड़ी खबर है, जो सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहा है।

बोधगया महाविहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को रद्द करने से संबंधित याचिका की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई 2025 को निर्धारित कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले ने 12 साल की देरी के लिए सरकारी वकीलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह उस बौद्ध समाज के लिए बड़ी खबर है, जो सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहा है।

हाल ही में 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर महाबोधि महाविहार में जो हुआ, उसके बाद तो यह और ज्यादा जरूरी हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार के गर्भ गृह में भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा के ठीक सामने पंडों द्वारा मंत्रोचार के साथ बुद्ध की प्रतिमा को शिवलिंग बना कर राज्यपाल आरिफ मुहमद खान से वैदिक कर्मकांड कराया। गया के जिलाधिकारी, जो बोधगया महाविहार बी०टी०एम०सी का अध्यक्ष भी होता है, उसने अपने खेमे के दो भिक्खुओं (वो नकली भी हो सकते हैं, या फिर ब्राह्मण समाज के चिवरधारी भिक्खु) को लेकर राज्यपाल के साथ वैदिक कर्मकांड किया और कराया। बुद्ध की मुख्य प्रतिमा के सामने देश-विदेश के लोग आकर वंदना करते हैं। उसकी तरफ पीठ करके राज्यपाल ने न केवल भगवान बुद्ध बल्कि संविधान का भारी अपमान किया। क्या राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान विष्णुपद मंदिर में शिवरात्रि या अन्य किसी दिन जाकर ऐसी पूजा कर सकते हैं और पंडे उनको पूजा करा सकते हैं।

विगत तीन महीने से देश-विदेश में बुद्ध धर्म के अनुयायी महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद बौद्धों की भावनाओं को आहत करने का यह दुःसाहस भाजपा के राज्यपाल आरिफ मुहमद खान और उसके महंत की मिली भगत से हो रही है। इसके विरुद्ध बौद्धों का आक्रोश उमड़ पड़ा और वे देशभर में प्रदर्शन और मांग पत्र दे रहे हैं।

इस बीच यह बड़ा सवाल है कि क्या कारण है कि बोधगया, जहां से बुद्ध को ज्ञान मिला उस नगरी पर हिंदुत्ववादियों और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। कुछ तो बकायदा चीवर धारण कर उनके नाम पर हिंदुत्ववाद को फैलाने में लगे हैं। बुद्ध भारत में पैदा हुए थे लेकिन कालांतर में भारत में ही उनकी जड़ें काट दी गई। वे भारत के बाहर विकसित हुए। बोधगया एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसी नगरी से गौतम बुद्ध को सम्यक ज्ञान और दृष्टि मिली थी। यह वही स्थान है जहाँ से बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला था। यही वह समय था जब भारत को विश्व गुरू कहा गया। बुद्ध के कारण ही भारत को विश्वगुरू कहा गया। यह शहर भारत को विश्व में विशिष्ठता प्रदान करती है।

आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। कुछ तो बकायदा चीवर धारण कर उनके नाम पर हिंदुत्ववाद को फैलाने में लगे हैं। बुद्ध भारत में पैदा हुए थे लेकिन कालांतर में भारत में ही उनकी जड़ें काट दी गई। वे भारत के बाहर विकसित हुए। बोधगया एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसी नगरी से गौतम बुद्ध को सम्यक ज्ञान और दृष्टि मिली थी। यह वही स्थान है जहाँ से बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला था। यही वह समय था जब भारत को विश्व गुरू कहा गया। बुद्ध के कारण ही भारत को विश्वगुरू कहा गया। यह शहर भारत को विश्व में विशिष्ठता प्रदान करती है।

जिस प्रकार गोरखपुर के नाथ संप्रदाय ने जाति वर्ण को ठुकराकर उसके विरुद्ध संघर्ष किया, लोगों की चेतना को जगाया और उन्हें एकजुट किया। नाथ संप्रदाय ने ब्राह्मणवाद तथा हिंदुत्व के विरुद्ध एक अलख जगाई थी। उसकी ताकत को देखकर अगड़ी जाति के एक व्यक्ति ने नाथ संप्रदाय का रूप धारण कर उसपर कब्जा कर लिया। और वहां से हिंदुत्व की लौ जलाने लगा। वैसी ही स्थिति हिन्दुत्वादियों द्वारा बोधगया की भी बनाई जा रही है और बुद्ध के वास्तविक अनुयायी असहाय बने हुए हैं।

विश्व भर से बड़ी संख्या में लोग खासकर बौद्ध मत के अनुयायी बोधगया आते हैं। बोधगया ने मानव मुक्ति का संदेश दिया। पीड़ितों को संघर्ष करने का संदेश दिया। प्रबुद्ध लोगों को मानवता की बेहतरी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। बुद्ध ने पीड़ित मानवता के उद्धार की आवाज उठाई। उन्होंने जाति और वर्ण को अस्वीकार किया। इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसी बुद्ध को हिंदुत्वादी संगठन विष्णु और कृष्ण का अवतार बना कर बोधगया में प्रचारित प्रसारित करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाते हैं। इसपर बौद्ध संगठनों की चुप्पी आश्चर्य में डालती है। बाबासाहेब आंबेडकर ने बौद्ध धम्म स्वीकार करते समय बौद्धों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी।

“बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ “भीम-प्रतिज्ञा” के नाम से जानी जाती हैं। वास्तव में 22 प्रतिज्ञाएँ बाबासाहेब के सम्पूर्ण बौद्ध दर्शन का आइना है। एक भारतीय बौद्ध की पहचान बनाए रखने के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ अति अनिवार्य है। इन 22 प्रतिज्ञाओं में से क्रमांक एक से आठ तक की प्रतिज्ञाएँ व्यक्ति को अंधविश्वास अवैज्ञानिकता की कालिमा से निकाल कर तार्किकता वैज्ञानिकता स्वाभिमान और स्वावलम्बन के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हैं। शेष 9 से 22 तक की 14 प्रतिज्ञाएँ मानव जीवन को परस्पर प्रेम बंधुत्व और समानता का भाव पैदा करने के लिए तथा गृहस्थ जीवन सुखमय बनाने के लिए है।

डॉ. आंबेडकर ने ‘बुद्ध और उनका धम्म’ नामक पुस्तक लिखी। बोधगया में जहाँ इतने प्रबुद्ध बौद्ध रहते हैं, वहाँ बाबासाहेब की 22 प्रतिज्ञाएं कहीं नजर नहीं आती है। जबकि वहाँ बुद्ध को विकृत करते हुए हिंदुत्ववादियों के पोस्टर जगह-जगह दिखाई पड़ते हैं। यह छोटी बात नहीं है। यह गौतम बुद्ध का भारी अपमान है। यह सब देख सुन कर भी वहाँ चुप्पी वाली शांति छाई हुई है और इसपर बौद्धजन मूकदर्शक बने हुए हैं। बिहार बी० टी० 1949 एक्ट के तहत बोधगया महाबोधि बुद्धविहार पर हिन्दुत्ववादियों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी बुद्ध को विष्णु का अवतार कभी कृष्ण कभी शिव और कभी कुछ देवी देवताओं का नाम देकर वहां उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। बुद्ध को विकृत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. आंबेडकर ने ‘बुद्ध और उनका धम्म’ नामक पुस्तक लिखी। बोधगया में जहाँ इतने प्रबुद्ध बौद्ध रहते हैं, वहाँ बाबासाहेब की 22 प्रतिज्ञाएं कहीं नजर नहीं आती है। जबकि वहाँ बुद्ध को विकृत करते हुए हिंदुत्ववादियों के पोस्टर जगह-जगह दिखाई पड़ते हैं। यह छोटी बात नहीं है। यह गौतम बुद्ध का भारी अपमान है। यह सब देख सुन कर भी वहाँ चुप्पी वाली शांति छाई हुई है और इसपर बौद्धजन मूकदर्शक बने हुए हैं। बिहार बी० टी० 1949 एक्ट के तहत बोधगया महाबोधि बुद्धविहार पर हिन्दुत्ववादियों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी बुद्ध को विष्णु का अवतार कभी कृष्ण कभी शिव और कभी कुछ देवी देवताओं का नाम देकर वहां उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। बुद्ध को विकृत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

बाहर से आने वाले बौद्ध अनुयाइयों को भी बुद्ध विहार में विभिन्न तरह से परेशान किया जाता है। इसके खिलाफ बौद्धजन असंवैधानिक बिहार बी०टी० एक्ट 1949 को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि बुद्धविहार को ब्राह्मणों और हिन्दुत्ववादियों के नियंत्रण से मुक्त करने, इसका नियंत्रण बौद्धों को देने की मांग के लिए बौद्ध अनुयायियों द्वारा फरवरी 2025 से ही व्यापक स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है। इस बारे में सरकार को मांग पत्र देने के साथ धरना और प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार की चुप्पी बनी हुई है। हालांकि 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार इस तरह के कानून स्वतः निरस्त हो जाते हैं लेकिन सरकार और ब्रह्मणवादियों की मिलीभगत और बौद्धों की निष्क्रियता के कारण इस पर अमल नहीं किया गया। अब बौद्धों में चेतना जगी है और वे इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं।

इस आंदोलन को देखकर जगह-जगह कुछ ब्राह्मणवादी लोग स्वयं चीवर पहनकर बौद्ध बनकर घूमते हैं। वे बौद्ध विरासत को विकृत करने और हिन्दुत्ववादियों के निहित स्वार्थ के कार्य करने में लगे हुए हैं। वे बौद्धों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बौद्धों में अभूतपूर्व उत्साह है। वे बोधगया महाबोधि बुद्ध विहार पर अपने अधिकार के लिए हर कुर्बानी देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। क्या भारत के किसी हिंदू मंदिर में बुद्धिस्टों का आधा दखल है? क्या किसी हिंदू मंदिर के प्रबंधन में आधे संख्या में बौद्ध हैं? यदि नहीं तो फिर बुद्धविहार में हिंदुत्ववादियों का कब्जा क्यों रहेगा, यह बात देश विदेश में चर्चित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन भी इस मांग के समर्थन में आ चुका है। यह उनके आंदोलन में मील का पत्थर है।

लोकतंत्र की प्रणाली भी बौद्ध संघ की है। इसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व ही आदर्श समाज है। प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का सम्पूर्ण विकास हो जिसमें शोषण न हो उसके विकास के मार्ग में कोई अवरोध न हो। समाज की समृद्धि इससे ही होगी। यही हमारे संविधान का आदर्श वाक्य भी है। भगवान बुद्ध जन्मना जातीय और वर्ण भावना से टकराए। बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया। उन्होंने चिन्तन वाणी आचरण की पवित्रता और एकरूपता को किसी के बड़प्पन का आधार माना। चिन्तन वाणी और आचरण यानी कार्य की पवित्रता और एकरूपता को आंबेडकर और गांधी ने भी दुहराया।

लोकतंत्र की प्रणाली भी बौद्ध संघ की है। इसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व ही आदर्श समाज है। प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का सम्पूर्ण विकास हो जिसमें शोषण न हो उसके विकास के मार्ग में कोई अवरोध न हो। समाज की समृद्धि इससे ही होगी। यही हमारे संविधान का आदर्श वाक्य भी है। भगवान बुद्ध जन्मना जातीय और वर्ण भावना से टकराए। बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया। उन्होंने चिन्तन वाणी आचरण की पवित्रता और एकरूपता को किसी के बड़प्पन का आधार माना। चिन्तन वाणी और आचरण यानी कार्य की पवित्रता और एकरूपता को आंबेडकर और गांधी ने भी दुहराया।

भारत की जाति व्यवस्था आज एक भयंकर कोढ़ की तरह है, जो खत्म होने की बजाय तेजी से फैल रही है। हिंदू धर्म के नाम पर ही लोग दलित और अछूत बनाए गए हैं। जिस समाज का भगवान सुअर का अवतार ले सकता है, वही समाज आदमी से इतनी घृणा करे कि उसे अछूत बना दे। यह कैसा समाज है? यह कैसा धर्म है, यह कैसा हिंदुत्व है, यह कैसी विडंबना है? जाति व्यवस्था ने अकेले जितना भारत का नुकसान किया है वह अन्य सभी नुकसानों को मिलाकर भी बड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन की समस्या दलितों की सबसे बड़ी समस्या है। समस्याओं के निदान के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन स्थिति नौ दिन चले अढाई कोस वाली बनी रहती है।

बुद्ध ने ब्राह्मणवाद यानी हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव को चुनौती दी थी। उनके पाखंडों को समाप्त किया था, समाज को बदल दिया था। बुद्ध के कई सौ वर्षों के बाद ब्राह्मणवादियों ने बौद्धों का भारत से उन्मूलन कर दिया। बाबासाहेब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म का भारत में उद्धार का प्रयास किया, उनको पाखंडों से मुक्त करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। ब्राह्मणवादियों के चंगुल से बौद्धों को छुड़ाने की कोशिश की। अब फिर ब्राह्मणवादी विभिन्न प्रकार के तिकड़मों से बुद्ध को उदरस्त करने में लगे हैं। आज बौद्धों के समक्ष एक चुनौती है कि किस प्रकार तथागत बुद्ध के सपनों का एक समतावादी और लोकतांत्रिक समाज बनाया जा सके। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक समाज का निर्माण करने के लिए बुद्ध के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। इसके लिए वर्ण व्यवस्था और जातिवाद दोनों को मिटाना होगा। इससे जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता का भी अंत हो जाएगा। यही बुद्ध ने चाहा था। यही बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था। क्या देश के प्रबुद्ध लोग बोधगया को हिंदुत्ववादियों से मुक्त कराएंगे और बुद्ध के उपदेशों को अमल में लाने का प्रयास करेंगे? यह उनके लिए आज एक बड़ी चुनौती है।

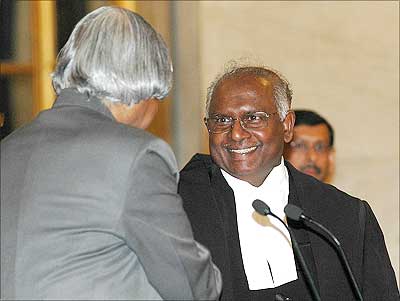

एक फ्रेम में जस्टिस बी.आर. गवई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकतंत्र में क्या है इस तस्वीर के मायने

18 साल पहले 14 जनवरी 2007 की तारीख भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई थी, जब जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। जस्टिस के. जी. बालकृष्णन की यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब दलित समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद को संभाला।

18 साल पहले 14 जनवरी 2007 की तारीख भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई थी, जब जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। जस्टिस के. जी. बालकृष्णन की यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब दलित समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद को संभाला।

इस ऐतिहासिक क्षण के 18 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही वक्त आया, जब भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होता दिखा। तारीख भी 14 ही है, हालांकि महीना मई का है। 14 मई 2025 को जस्टिस बी.आर. गवई यानी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। यह शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में दिलाई।

यह मौका देश के अन्य मुख्य न्यायाधीशों की तरह एक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसा सामान्य मौका नहीं था, बल्कि यह उससे अलग और अनोखा था। जस्टिस गवई को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू और नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दोनों भारत के उस समुदाय से आते हैं जो सदियों से वंचित, शोषित और पीड़ित रहा है। इन दोनों का एक फ्रेम में आना भारतीय इतिहास की बड़ी घटना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों मुख्य भूमिका में थे और बाकी सभी दर्शक।

बल्कि यह उससे अलग और अनोखा था। जस्टिस गवई को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू और नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दोनों भारत के उस समुदाय से आते हैं जो सदियों से वंचित, शोषित और पीड़ित रहा है। इन दोनों का एक फ्रेम में आना भारतीय इतिहास की बड़ी घटना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों मुख्य भूमिका में थे और बाकी सभी दर्शक।

यह घटना बेहद खास है। क्योंकि यह उस देश की घटना है, जहां हर दिन जातीय उत्पीड़न होता है। यह उस देश की घटना है, जहां यूपी के बाराबंकी जिले से हाल ही में यह खबर आई थी कि निजामपुर गांव की दलित बस्ती में आजादी के 78 सालों बाद एक किशोर ने पहली बार 10वीं की परीक्षा पास की। यह उस देश की घटना है, जहां हाल ही में घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहे दलित समाज के एक युवक पर कथित ऊंची जाति की एक महिला ने पत्थर बरसा डाले। उसे गालियां दी कि वह उनके घर के सामने से घोड़ी पर बैठकर कैसे जा सकता है। यह उस देश की घटना है, जहां देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में ‘जय भीम’ कहने पर बोधगया में हाल ही में एक स्थानीय दुकानदार ने अंबेडकरवादी बौद्ध समाज के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की। तो जय भीम का गाना बजाने, टैटू बनवाने और गाड़ी पर ‘जय भीम’ लिखने पर दलित समाज के युवाओं के साथ मारपीट की जाती है।

उसी समाज के व्यक्ति ने आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। जस्टिस गवई की यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, जस्टिस गवई ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, इसने दिलों को जीत लिया।

यह एक ऐसी घटना है, जो लोगों के दिलों में सालों तक बसी रहेगी और जिसकी चर्चा भविष्य में लंबे समय तक होती रहेगी। यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। यही भारतीय संविधान की ताकत है। यही बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के संघर्षों का परिणाम है।

दलितों के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का उनकी मुक्ति में योगदान

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के मार्गदर्शन में दलितों का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, जिसकी परिणति 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम में हुई, उनकी मुक्ति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस आंदोलन को अक्सर अंबेडकरवादी या नव-बौद्ध आंदोलन कहा जाता है, जिसने दलितों को हिंदू धर्म में व्याप्त दमनकारी जाति व्यवस्था से मुक्त होने का मार्ग प्रदान किया, जिससे उन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मुक्ति मिली। यहाँ बताया गया है कि इसने उनकी मुक्ति में कैसे योगदान दिया:

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के मार्गदर्शन में दलितों का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, जिसकी परिणति 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम में हुई, उनकी मुक्ति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस आंदोलन को अक्सर अंबेडकरवादी या नव-बौद्ध आंदोलन कहा जाता है, जिसने दलितों को हिंदू धर्म में व्याप्त दमनकारी जाति व्यवस्था से मुक्त होने का मार्ग प्रदान किया, जिससे उन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मुक्ति मिली। यहाँ बताया गया है कि इसने उनकी मुक्ति में कैसे योगदान दिया:

- जाति-आधारित उत्पीड़न की अस्वीकृति

हिंदू धर्म, जैसा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने देखा, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के माध्यम से अस्पृश्यता और जाति पदानुक्रम को संस्थागत रूप से मंजूरी देता है। बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करके – एक ऐसा धर्म जिसे वे समतावादी, तर्कसंगत और जाति से रहित मानते थे – दलित अपनी अधीनता के धार्मिक आधार को अस्वीकार कर सकते थे। धर्मांतरण का यह कार्य उस व्यवस्था का प्रतीकात्मक और व्यावहारिक त्याग था जो उन्हें “अशुद्ध” मानती थी, जिससे उन्हें हिंदू धर्म के बाहर अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने का अधिकार मिला।

- गरिमा और आत्म-सम्मान की बहाली

अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि मुक्ति केवल भौतिक उत्थान के बारे में नहीं थी, बल्कि गरिमा के बारे में भी थी। समानता (सभी प्राणी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं) और नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने वाले बौद्ध धर्म ने दलितों को आत्म-मूल्य की एक नई भावना दी। धर्मांतरण के दौरान उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाईं – जैसे हिंदू देवताओं और अनुष्ठानों को अस्वीकार करना – वे जानबूझकर एजेंसी का दावा थे, जिससे दलितों को सदियों से चले आ रहे भेदभाव द्वारा लगाए गए आंतरिक हीनता को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- सांस्कृतिक और सामाजिक विकल्प

धर्मांतरण ने दलितों को करुणा, ज्ञान और समुदाय (संघ) जैसे बौद्ध मूल्यों में निहित एक अलग सांस्कृतिक पहचान प्रदान की। इसने हिंदू समाज में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्कार का मुकाबला किया, जहाँ उन्हें मंदिरों और सामाजिक स्थानों से वंचित रखा गया था। बौद्ध धर्म को अपनाकर, उन्होंने अपने स्वयं के समुदाय, अनुष्ठान और स्थान बनाए – जैसे विहार – एकजुटता और गौरव को बढ़ावा देते हुए। समय के साथ, इसने एक उपसंस्कृति बनाई जिसने उच्च जाति के मानदंडों के प्रभुत्व को चुनौती दी।

- राजनीतिक चेतना और लामबंदी

धर्मांतरण आंदोलन केवल आध्यात्मिक नहीं था; यह गहराई से राजनीतिक था। अंबेडकर ने इसे जातिगत अत्याचार के खिलाफ विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया, दलितों को एक सामूहिक शक्ति में बदल दिया। इससे उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग करने का उनका संकल्प मजबूत हुआ। नव-बौद्ध पहचान दलित सक्रियता के लिए एक रैली बिंदु बन गई, जिसने अनुसूचित जाति संघ जैसे संगठनों के माध्यम से अंबेडकर के व्यापक प्रयासों को मजबूत किया।

- शिक्षा और सशक्तिकरण

अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक विश्वास के रूप में देखा जो जांच और शिक्षा को दलित उत्थान के लिए प्रमुख उपकरण के तौर पर प्रोत्साहित करता था। इसे अपनाने से, कई दलितों को सीखने की प्रेरणा मिली, जैसा कि अंबेडकर ने खुद आग्रह किया था (“शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो”) । इस बदलाव ने जाति द्वारा कायम रखे गए निरक्षरता और गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद की, जिससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला।

- जातिगत गतिशीलता पर दीर्घकालिक प्रभाव

बड़े पैमाने पर धर्मांतरण – जिसमें शुरू में 500,000 से अधिक दलित शामिल थे और बाद के दशकों में यह संख्या लाखों तक पहुँच गई – ने भारतीय समाज को एक शक्तिशाली संदेश दिया। इसने राज्य और उच्च जातियों पर अस्पृश्यता के अन्याय का सामना करने, सुधारों में तेज़ी लाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने का दबाव डाला। इसने दलितों की भावी पीढ़ियों को जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने के लिए भी प्रेरित किया, चाहे वह बौद्ध धर्म के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से।

व्यावहारिक परिणाम

महाराष्ट्र में, जहाँ इस आंदोलन ने सबसे मजबूती से जड़ें जमाईं, नव-बौद्धों (अक्सर महार जाति से, अंबेडकर के अपने समुदाय से) ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में क्रमिक सुधार देखा, जिसमें आरक्षण और उनकी नई मुखरता ने मदद की। हालाँकि सभी सामाजिक-आर्थिक संकट मिट नहीं गए थे – गरीबी और भेदभाव कायम रहे – धर्मांतरण ने दलितों को उनके हाशिए पर होने को अधिक प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए एक रूपरेखा दी।

संक्षेप में, दलितों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने में अंबेडकर का नेतृत्व मुक्ति का एक क्रांतिकारी कार्य था, जिसने उन्हें जाति से आध्यात्मिक मुक्ति, आत्म-पुष्टि के लिए एक मंच और दीर्घकालिक सशक्तीकरण के लिए एक उपकरण प्रदान किया। इसने उनके सभी संघर्षों को समाप्त नहीं किया, लेकिन इसने असमानता के खिलाफ एक सतत लड़ाई के बीज बोए, भारतीय समाज में उनके स्थान को नया रूप दिया।

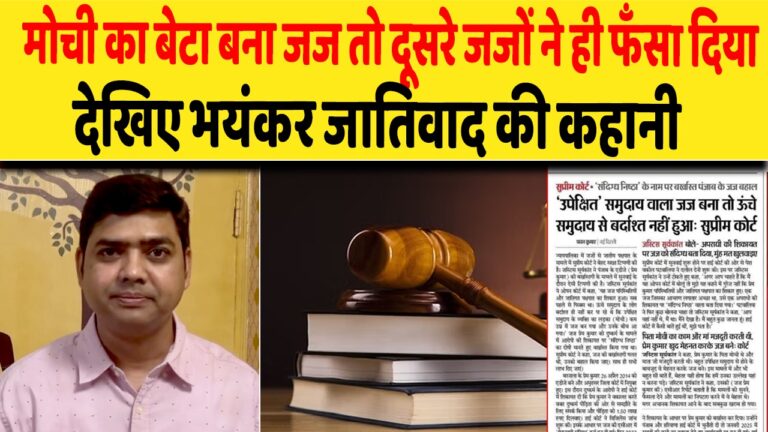

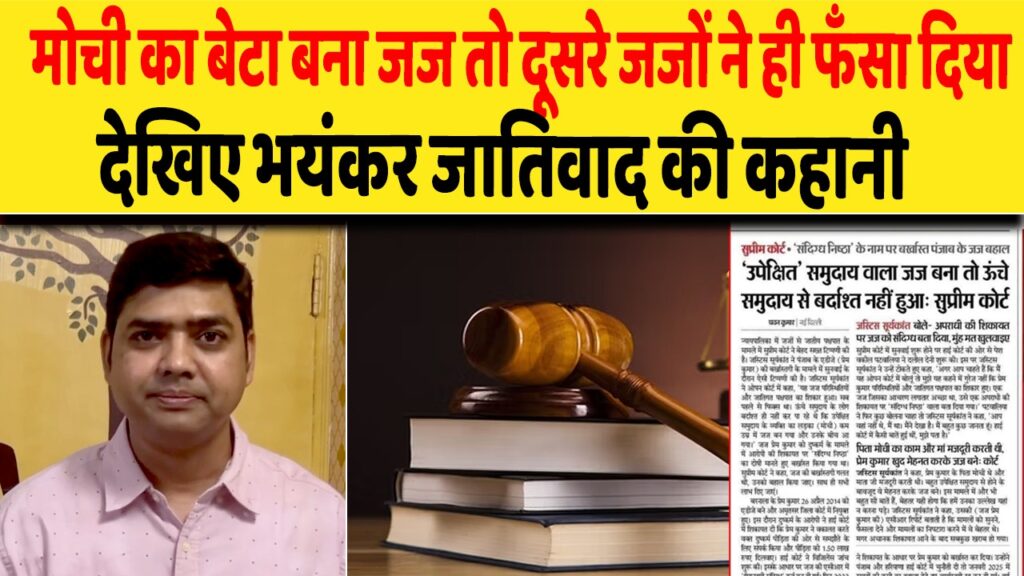

मोची का बेटा बना जज तो दूसरे जजों ने ही फंसा दिया

बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडीजे बने। उनकी नियुक्ति अमृतसर जिला कोर्ट में हुई। वह अपने काम में व्यस्त हो गए और मामलों को सुनने लगे। मामलों को सुनने, फैसला देने और मामलों को का निपटारा करने में वह शानदार जज थे। इसी बीच दुष्कर्म के एक आरोपी ने हाई कोर्ट में शिकायत दी कि प्रेम कुमार ने वकालत करते वक्त दुष्कर्म पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.5 लाख रुपये दिलवाए। आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट ने प्रेम कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज की एसीआर में ‘ईमानदारी संदिग्ध’ दर्ज कर दी गई। मामला चलता रहा और फिर साल 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने शिकायत के आधार पर प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया।

बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडीजे बने। उनकी नियुक्ति अमृतसर जिला कोर्ट में हुई। वह अपने काम में व्यस्त हो गए और मामलों को सुनने लगे। मामलों को सुनने, फैसला देने और मामलों को का निपटारा करने में वह शानदार जज थे। इसी बीच दुष्कर्म के एक आरोपी ने हाई कोर्ट में शिकायत दी कि प्रेम कुमार ने वकालत करते वक्त दुष्कर्म पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.5 लाख रुपये दिलवाए। आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट ने प्रेम कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज की एसीआर में ‘ईमानदारी संदिग्ध’ दर्ज कर दी गई। मामला चलता रहा और फिर साल 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने शिकायत के आधार पर प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया।

प्रेम कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। तारीखें बढ़ती गईं और आखिरकार जनवरी 2025 में सबूतों की कमी की बात कहते हुए प्रेम कुमार की बर्खास्तगी रद्द कर दी। फिर हाई कोर्ट ने ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कहा, वह न्यायपालिका के भीतर बैठे कुछ जजों के जातिवादी चेहरे को बेनकाब करने वाला था। साथ ही सच्चाई के पक्ष में एक नजीर बन गया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ओपन कोर्ट में कहा कि- यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ। सब पहले से फिक्स था। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की बर्खास्तगी गलत थी। उनको बहाल किया जाए। साथ ही सभी लाभ दिये जाएं।

यह उस प्रेम कुमार की कहानी है, जिन्होंने जज के पद पर होने के बावजूद व्यवस्था का अन्याय झेला। वह उस प्रेम कुमार की कहानी है, जिनके पिता मोची थे और माँ मजदूर। प्रेम मोची समाज से ताल्लुक रखते थे। समाज और आर्थिक, दोनों छोड़ पर हाशिये पर पड़े इस परिवार के बेटे प्रेम कुमार ने अपने माता-पिता और खुद को इस परिस्थिति से निकालने के लिए खुद को झोंक दिया। जमकर पढ़ाई की। और अपनी मेहनत से जज की सम्मानित कुर्सी हासिल की। लेकिन यही बात कुछ जातिवादियों को खटक गई। उन्हें यह बात खटक गई कि आखिर कल तक चौराहे पर जूते गांठने वाले का बेटा हमारे बीच कैसे पहुंच गया।

यहीं से शुरु हुई प्रेम कुमार को फंसाने की साजिश। और पूरी कहानी आपके सामने है। यहां हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। खासकर सवर्ण समाज के लोगों से। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या दलित, वंचित समाज के व्यक्ति को अपनी मेहनत के बूते अपना मुस्तकबिल खुद लिखने का हक नहीं है? किसी भी दलित और वंचित ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसके बढ़ते हुए कदम को खींचना चाहते हो। जज प्रेम कुमार का मामला बस एक मामला भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के भीतर फैले जाति व्यवस्था की एक और सच्चाई है। यह कथित ऊंची जाति के जातिवादियों के चेहरों को उजागर करने वाला मामला है।

एक ठाकुर का प्रायश्चित

(लेखकः यशवंत) राम सिहासन प्रेम भइया रिटायर हो गए। वे मेरे गाँव के उन कुछ विशिष्ट लोगों में शामिल हैं, जो पढ़ लिखकर प्रशासनिक अफसर बने। आईएएस अफसर के पद से सेवानिवृत्ति ली। रेवन्यू बोर्ड में लंबे समय से थे। उसके पहले मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) पद पर थे। योगी राज में जाने क्या इनके ख़िलाफ़ प्रपंच हुआ कि डीएम की कुर्सी नहीं मिली। ठाकुरों के राज में एक दलित प्रशासनिक अफसर को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था!

(लेखकः यशवंत) राम सिहासन प्रेम भइया रिटायर हो गए। वे मेरे गाँव के उन कुछ विशिष्ट लोगों में शामिल हैं, जो पढ़ लिखकर प्रशासनिक अफसर बने। आईएएस अफसर के पद से सेवानिवृत्ति ली। रेवन्यू बोर्ड में लंबे समय से थे। उसके पहले मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) पद पर थे। योगी राज में जाने क्या इनके ख़िलाफ़ प्रपंच हुआ कि डीएम की कुर्सी नहीं मिली। ठाकुरों के राज में एक दलित प्रशासनिक अफसर को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था!

स्वभाव से बेहद सरल और सहज राम सिंहासन भइया के पिताजी रामराज जी सूबेदार थे। उनके छत्रछाया में राम सिंहासन भइया का निर्माण हुआ। लखनऊ में अपने आवास के प्रवेश द्वार पर पिताजी का नाम लिखा रखा है। जिस रूम में हम लोग बैठे थे वहाँ माता पिता की तस्वीर के साथ साथ ढेर सारी किताबें थीं। महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र और इनका प्रचुर साहित्य दिखा।

मैंने भइया को बुके देकर नौकरी से आज़ादी और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी! चलते-चलते मैंने इनका चरण स्पर्श किया। जब तक ये जॉब में थे, मिलने पर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। अब जब वो जॉब से मुक्त हो चुके हैं, मेरे लिए ज़्यादा सम्माननीय हो चुके हैं। मेरा चरण स्पर्श दरअसल एक प्रायश्चित भी है, सदियों से दलित समाज पर किए गए तरह तरह के अत्याचार, शोषण और प्रताड़ना के लिए।

राम सिंहासन भइया की दो बेटियां हैं। दोनों पढ़ लिख कर काबिल बनने की राह में हैं। आगे के जीवन के लिए राम सिंहासन भइया के पास कई योजनाएं हैं। दलित-वंचित तबके के सामाजिक-बौद्धिक उत्थान के लिए भी कुछ ठोस करने का इरादा है। उनके हर प्रयास में मैं साथ हूँ! बहुत बहुत शुभकामनाएँ भइया।

लेखक पिछले तीन दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। भड़ास4मीडिया के संस्थापक हैं।

भारतीय सेना ने लिया पहलगाम का बदला, आतंकियों के आका पाकिस्तान में दहशत

वक्त मंगलवार और बुधवार के बीच आधी रात का था। भारत से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान में तबाही मचा दी। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर बम बरसाते हुए कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके तहत भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 3 मौतें हुईं, जबकि 12 लोग घायल हो गए।

वक्त मंगलवार और बुधवार के बीच आधी रात का था। भारत से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान में तबाही मचा दी। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर बम बरसाते हुए कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके तहत भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 3 मौतें हुईं, जबकि 12 लोग घायल हो गए।

भारतीय एयरफोर्स ने जिन नौ ठिकानों को टारगेट किया है, उसमें, बहावलपुर, मरीदके, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमूना शामिल हैं। आपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकी ढांचे पर वार करना है।

इस हमले से पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। हमले का एक केंद्र मुजफ्फराबाद भी था। भारतीय हमले के बाद यहां के मस्जिदों से इलाके को तुरंत खाली करने का ऐलान होने लगा। लोगों की भागते हुए तस्वीरें सामने आई है।

हालांकि पाकिस्तान ने पांच जगहों को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की है। उसका कहना है कि वह इसका बदला लेगा। हालांकि भारत पूरी तरह तैयार है। आपरेशन सिंदूर के बाद आज 7 मई को सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और आपात स्थिति से उन्हें बचाने के लिए मॉक ड्रिल किया है। साफ है कि हमारा देश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

इस बीच भारतीय सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर’ 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में हुए वीभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट कर पूरी तरह से बर्बाद किया गया।

UPSC की परीक्षा में गड़रिया समाज के बिरदेव की सफलता ने जाति पर छेड़ी नई बहस

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के यमगे नाम के गांव कि है। यमगे गांव, जहां के बिरदेव धोने ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। गड़रिया समाज से आने वाले युवा बिरदेव ने यूपीएससी में 551वीं रैंक हासिल की है। जब नतीजों की घोषणा हुई थी, बिरदेव अपने चाचा के साथ भेड़-बकरियां चरा रहे थे।

नतीजों के बाद उसको बधाई देने वालों का तांता लगा है। बिरदेव पारंपरिक गड़रिया समाज से आते हैं, जिसे धनगड़ भी कहा जाता है। बचपन में बिरदेव पत्थर और मिट्टी ढोने का काम भी कर चुके हैं। बिरदेव की मां खेतों में मजदूरी करती थी। वह गन्ने काट कर रोज के सिर्फ 25 रुपये कमा पाती थी। बिरदेव ने भी घरवालों के साथ लगातार मजदूरी की और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी।

तमाम मुश्किलों से जूझते हुए बिरदेव ने पढ़ाई जारी रखी। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बचपन की एक घटना है। एक दिन बिरदेव का मोबाइल गुम हो गया। वह यह सोच कर पुलिस थाने गया कि मदद मिलेगी। लेकिन उसकी मदद तो दूर, उसकी बात तक नहीं सुनी गई। तभी बिरदेव ने यह ठाना कि वह भी बड़ा अधिकारी बनेगा। और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिल गई है।

बिरदेव के जहन में अब भी वो याद है। सफलता के बाद बिरदेव के बयान से तो यही लगता है। उनका कहना है- आम आदमी बस यह चाहता है कि उसकी बातों को, उनकी परेशानियों को कोई सुने। समस्या सुलझाना तो छोड़िए, पहले वह सुनवाई चाहता है। अब जब मैं नौकरशाही का हिस्सा बनने वाला हूं तो मैं यही चाहता हूं कि मुझे लोगों की सेवा के लिए ताकत और क्षमता मिले। मैं कान बनना चाहता हूं, जो लोगों की बातों को सुने।

बिरदेव ने क्या हासिल कर लिया है, उसके घर वाले यह नहीं समझते। लेकिन जिस तरह उनको बधाई देने वालों का तातां लगा है, वह इतना तो समझ रहे हैं कि उनका बेटा बड़ा आदमी बन गया है। जब बिरदेव को सफलता मिली तो उनके घरवालों और संबंधियों ने पीली पगड़ी बांध कर उनका सम्मान किया। सोशल मीडिया पर सबसे पहले यही तस्वीर वायरल हुई।

खास बात यह है कि बिरदेव ने यह सफलता बिना किसी महंगी कोचिंग और बिना किसी कलचरल कैपिटल के हासिल किया है। आज जब जाति जनगणना की बात हो रही है और दलितों और वंचितों को लगातार जाति की वजह से ताने मिलते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर बिरदेव के पास कल्चरल कैपिटल होता, तो क्या उनकी सफलता और बड़ी नहीं होती?

नीचे लिंक पर जाकर देखिए वीडियो स्टोरी

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के यमगे नाम के गांव कि है। यमगे गांव, जहां के बिरदेव धोने ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। गड़रिया समाज से आने वाले युवा बिरदेव ने यूपीएससी में 551वीं रैंक हासिल की है। जब नतीजों की घोषणा हुई थी, बिरदेव अपने चाचा के साथ भेड़-बकरियां चरा रहे थे।

नतीजों के बाद उसको बधाई देने वालों का तांता लगा है। बिरदेव पारंपरिक गड़रिया समाज से आते हैं, जिसे धनगड़ भी कहा जाता है। बचपन में बिरदेव पत्थर और मिट्टी ढोने का काम भी कर चुके हैं। बिरदेव की मां खेतों में मजदूरी करती थी। वह गन्ने काट कर रोज के सिर्फ 25 रुपये कमा पाती थी। बिरदेव ने भी घरवालों के साथ लगातार मजदूरी की और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी।

तमाम मुश्किलों से जूझते हुए बिरदेव ने पढ़ाई जारी रखी। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बचपन की एक घटना है। एक दिन बिरदेव का मोबाइल गुम हो गया। वह यह सोच कर पुलिस थाने गया कि मदद मिलेगी। लेकिन उसकी मदद तो दूर, उसकी बात तक नहीं सुनी गई। तभी बिरदेव ने यह ठाना कि वह भी बड़ा अधिकारी बनेगा। और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिल गई है।

बिरदेव के जहन में अब भी वो याद है। सफलता के बाद बिरदेव के बयान से तो यही लगता है। उनका कहना है- आम आदमी बस यह चाहता है कि उसकी बातों को, उनकी परेशानियों को कोई सुने। समस्या सुलझाना तो छोड़िए, पहले वह सुनवाई चाहता है। अब जब मैं नौकरशाही का हिस्सा बनने वाला हूं तो मैं यही चाहता हूं कि मुझे लोगों की सेवा के लिए ताकत और क्षमता मिले। मैं कान बनना चाहता हूं, जो लोगों की बातों को सुने।

बिरदेव ने क्या हासिल कर लिया है, उसके घर वाले यह नहीं समझते। लेकिन जिस तरह उनको बधाई देने वालों का तातां लगा है, वह इतना तो समझ रहे हैं कि उनका बेटा बड़ा आदमी बन गया है। जब बिरदेव को सफलता मिली तो उनके घरवालों और संबंधियों ने पीली पगड़ी बांध कर उनका सम्मान किया। सोशल मीडिया पर सबसे पहले यही तस्वीर वायरल हुई।

खास बात यह है कि बिरदेव ने यह सफलता बिना किसी महंगी कोचिंग और बिना किसी कलचरल कैपिटल के हासिल किया है। आज जब जाति जनगणना की बात हो रही है और दलितों और वंचितों को लगातार जाति की वजह से ताने मिलते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर बिरदेव के पास कल्चरल कैपिटल होता, तो क्या उनकी सफलता और बड़ी नहीं होती?

नीचे लिंक पर जाकर देखिए वीडियो स्टोरी

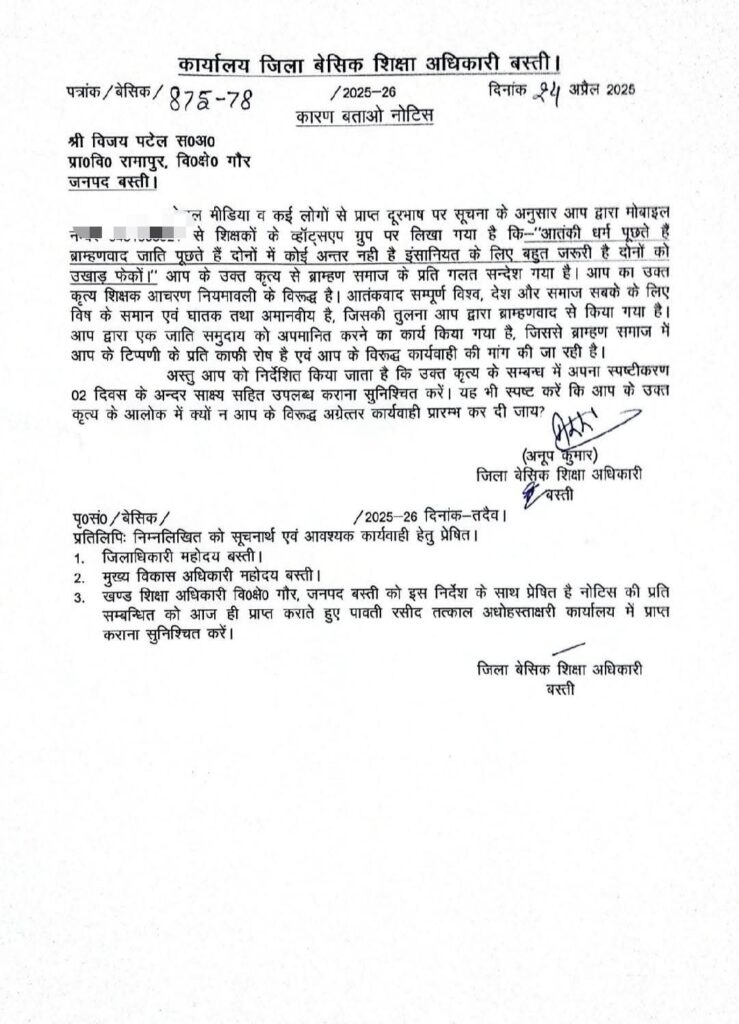

आतंकवाद और जातिवाद एक जैसा, बताने पर शिक्षक को कारण बताओ नोटिस

आतंकवाद और जातिवाद को पीड़ितों के लिए एक जैसा ठहराने वाले एक पोस्ट के कारण एक शिक्षक को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है। बात यहीं नहीं रूकी, बल्कि शिक्षक को ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही है। और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जा चुका है।

आतंकवाद और जातिवाद को पीड़ितों के लिए एक जैसा ठहराने वाले एक पोस्ट के कारण एक शिक्षक को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है। बात यहीं नहीं रूकी, बल्कि शिक्षक को ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही है। और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जा चुका है।

22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद आतंकवाद और जातिवाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी क्रम में बस्ती जिले के रामापुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक विजय कुमार पटेल ने शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि- “आतंकी धर्म पूछते हैं ब्राह्मणवाद जाति पूछते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है कि दोनो को उखाड़ फेंको।” उनके इस पोस्ट को आधार बनाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने विजय पटेल को 24 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

नोटिस में कहा गया है कि- “आपके पोस्ट से ब्राह्मण समाज के प्रति गलत संदेश गया है। आप का उक्त कृत्य शिक्षक आचरण नियमावली के विरूद्ध है। आतंकवाद संपूर्ण विश्व, देश और समाज, सबके लिए विष के समान एवं घातक तथा अमानवीय है, जिसकी तुलना आप द्वारा ब्राह्मणवाद से किया गया है।”

शिक्षक विजय पटेल पर आरोप लगाया गया है कि- “आप द्वारा एक जाति समुदाय को अपमानित करने का कार्य किया गया है, जिससे ब्राह्मण समाज में अपकी टिप्पणी के प्रति रोष है एवं आप के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही है।”

हालांकि इस नोटिस में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विजय पटेल द्वारा उठाए गए जाति के सवाल का कोई जिक्र नहीं किया है, जैसे यह समाज के भीतर की कोई समस्या ही न हो। शिक्षक को नोटिस का जवाब देने के लिए दो दिनों का समय दिया गया। दलित दस्तक ने जब इस संबंध में विजय पटेल से संपर्क किया तो उनका कहना था कि “मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है। मैंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ कहा है, न कि किसी जाति विशेष के खिलाफ।”

इस बीच स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा विजय पटेल को धमकी दी जा रही है। और उनके खिलाफ धारा 353 (2) और 66 (D) के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। विजय पटेल ने दलित दस्तक को बताया कि- “मुझे मेरे फोन पर लगातार धमकियां दी जा रही है। मुझ पर एफआईआर हो चुकी है। एक जाति विशेष मुझ पर जो भी आरोप लगाए, मैंने किसी जाति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ कहा, जिसको मानने वाले लोग दलितों और पिछड़ों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं।”

इस बीच इस बीच अर्जक संघ, सरदार सेना, भीम आर्मी और भारत मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन शिक्षक विजय कुमार पटेल के समर्थन में उतर गए हैं। ये तमाम संगठन शिक्षक विजय कुमार पटेल पर हो रहे हमले के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने शिक्षक को मिल रही धमकियां की निंदा की और एफआईआर वापस लेने की मांग की।

कश्मीर में आतंकी हमले के बीच उठते सवाल

जम्मू-कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमले से ऐसा गूंजा है कि उसकी गूंज देश भर में महसूस की जा रही है। मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर तीन बजे के करीब हुए इस आतंकी हमले में 28 नागरिकों की जान चली गई। इसमें दो विदेशी पर्यटक भी थे। खास बात यह है कि इस हमले में सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। ये हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में हुआ जिसे कश्मीर का ‘मिनी स्विट्ज़रलैंड’ भी कहा जाता है। पर्यटकों पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था। पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या के बाद और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह चरमपंथियों का सबसे बड़ा हमला है।

जम्मू-कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमले से ऐसा गूंजा है कि उसकी गूंज देश भर में महसूस की जा रही है। मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर तीन बजे के करीब हुए इस आतंकी हमले में 28 नागरिकों की जान चली गई। इसमें दो विदेशी पर्यटक भी थे। खास बात यह है कि इस हमले में सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। ये हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में हुआ जिसे कश्मीर का ‘मिनी स्विट्ज़रलैंड’ भी कहा जाता है। पर्यटकों पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था। पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या के बाद और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह चरमपंथियों का सबसे बड़ा हमला है।

घटना के बाद तमाम लोग सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता है।

इस बीच हमले को लेकर आ रही खबरें परेशान करने वाली है। इस हमले में भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ़्टिनेंट विनय नरवाल भी मारे गए। बीते 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचे थे। इस हमले के बाद अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ‘हमले के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।’ लेकिन हमले के बाद श्रीनगर पहुचें गृहमंत्री अमित शाह की रेड कार्पेट वाली फोटो की आलोचना की जा रही है। ऐसे मौकों पर रेड कार्पेट कौन बिछाता है। और कौन उस पर चलता है।

जम्मू कश्मीर कि मस्जिदों से पहलगाम आतंकी हमले कि निंदा कि गई। मीडिया आपको ये नहीं दिखायेगा… pic.twitter.com/vhzniis0Zd

— Ashraf Hussain (@AshrafFem) April 23, 2025

तो वहीं आज तक के रिपोर्टर अशरफ वानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि खासकर होम मिनिस्ट्री और कुछ अधिकारियों की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है।

हालांकि दूसरी ओर इस हमले से कश्मीर में डर का माहौल है। श्रीनगर के मस्जिद से इस हमले की जानकारी देते हुए हमले की निंदा की गई। तो स्थानीय लोगों की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें कश्मीरी मायूस दिखाई दे रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं।

दूसरी ओर पर्यटकों के भरोसे गुजर बसर करने वाले कश्मीरी भी इस हमले के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह हमला हमारे बच्चों के पेट पर हमारे गुजर बसर पर किया गया है। टैक्सी स्टैंड यूनियन ने तो बकायदा वीडियो जारी कर पर्यटकों के लिए हर तरह की मदद देने की बात कहते दिखे।

आतंकियों ने हाथों में कलावा देखकर.. नाम पूछकर.. धर्म जानकर खून की होली खेली.. मौत का नंगा नाच किया.. लेकिन स्थानीय कश्मीरियों के लिए ये आतंकी हमला उनके पेट पर लात मारने से कम नहीं है. जम्मू-कश्मीर में लंबे अरसे बाद फिर से पर्यटन बढ़ रहा था. आतंकवाद से त्रस्त जम्मू-कश्मीर के… pic.twitter.com/s9L1dxtQpZ

— Vivek K. Tripathi (@meevkt) April 23, 2025

हालांकि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरी ही बहस चल रही है। वह धर्म की बहस है। इसमें खासकर सारा जोर इस बात पर है कि हिन्दुओं को चुन-चुन कर धर्म पूछ कर गोली मारी गई। हालांकि मृतकों में दो कश्मीरी मुस्लिम, एक बंगलौर का मुस्लिम व्यक्ति और दो विदेशी भी हैं। मृतक सईद हुसैन शाह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हैं। यह खबर कश्मीर के लोगों के मार्फत मीडिया में घूम रही है।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट ने तो इस हमले में अपनी असंवेदनशीलता और एजेंडा सेटिंग की शर्मनाक कोशिश दिखा दी है। उसने बड़ी बेशर्मी से एक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें लिखा गया है, धर्म पूछा – जाति नहीं। याद रखा जाएगा। जब देश गम में डूबा है तो क्या किसी राजनीतिक दल को, जो सत्ता में भी हो ऐसी बेशर्मी की छूट दी जा सकती है। हर सवाल जनता खुद से जरूर पूछे।

रक्षा विशेषज्ञ इसे मोदी सरकार की विफलता बता रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी बख्सी का मोदी सरकार पर आरोप है कि मोदी सरकार ने पैसा बचाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता किया। भर्ती बंद करके सेना में 1 लाख 80 हज़ार सैनिक कम किए फिर 4 साल सेना में भर्ती की अग्निवीर जैसी स्कीम लाई। ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जिस पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है। सरकार आतंकवादियों को और देश को क्या जवाब देगी, इसका इंतजार रहेगा।

रक्षा विशेषज्ञ इसे मोदी सरकार की विफलता बता रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी बख्सी का मोदी सरकार पर आरोप है कि मोदी सरकार ने पैसा बचाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता किया। भर्ती बंद करके सेना में 1 लाख 80 हज़ार सैनिक कम किए फिर 4 साल सेना में भर्ती की अग्निवीर जैसी स्कीम लाई। ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जिस पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है। सरकार आतंकवादियों को और देश को क्या जवाब देगी, इसका इंतजार रहेगा।

टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज को कौड़ियों के भाव जमीन देना कितना जायज

अगर किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर बैंक के कुछ लाख रुपये बकाया हो जाए तो बैंक जब्ती के आदेश निकाल देती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाए तो उसे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि वह लोन की बात ही भूल जाता है। यानी कि सरकार भले जितने दावे कर ले, उससे सुविधा लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने का सपना देखना देश के एक आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन यही सरकारें बड़े-बड़े अरबपति उद्योगपतियों को कई एकड़ जमीन कौड़ी के भाव दे देती है और यह उद्योग स्थापित करने और नौकरियों का सृजन करने के नाम पर दिये जाते हैं।

अगर किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर बैंक के कुछ लाख रुपये बकाया हो जाए तो बैंक जब्ती के आदेश निकाल देती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाए तो उसे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि वह लोन की बात ही भूल जाता है। यानी कि सरकार भले जितने दावे कर ले, उससे सुविधा लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने का सपना देखना देश के एक आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन यही सरकारें बड़े-बड़े अरबपति उद्योगपतियों को कई एकड़ जमीन कौड़ी के भाव दे देती है और यह उद्योग स्थापित करने और नौकरियों का सृजन करने के नाम पर दिये जाते हैं।

केंद्र में भाजपा को समर्थन देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने टाटा की कंपनी टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज को 21 एकड़ जमीन महज 99 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया है। कंपनी इस जमीन का उपयोग IT Hills नंबर 3 पर एक IT कैंपस बनाएगी। बताया जा रहा है कि इसको बनाने में 1370 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट से 12 हजार नौकरियां मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इसी तरह जहां देश का अंबेडकरवादी और बौद्ध समाज बोधगया का महाविहार मुक्ति का आंदोलन चला रहा है, आंध्र की कैबिनेट ने एलुरु ज़िले के द्वारका तिरुमला मंडल के IS राघवपुरम में श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर को 30 एकड़ ज़मीन बिना किसी शुल्क के देने की मंजूरी दी।

यह कोई पहला मौका नहीं है। सरकार और सरकारी बैंक हमेशा से उद्योगपतियों पर मेहरबान रहे हैं। दिसंबर 2024 में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक0 अंबानी, जिंदल और जयप्रकाश जैसे उद्योगपति लोन की रकम को चुका नहीं पा रहे हैं। इससे बैंकों पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपये का लोन माफ किया है। वहीं पिछले 5 साल में कर्ज माफी की आधे से ज्यादा रकम सरकारी बैंकों की है। लोन माफ करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सबसे आगे है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 100 डिफॉल्टरों के पास कुल एनपीए का 43 फीसदी हिस्सा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी आईटीआर के माध्यम से जुटाई है। इसमें बताया गया है कि लोन न चुका पाने वालों में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी शामिल है। साथ ही इसमें जिंदल और जेपी ग्रुप की भी कंपनियां शामिल रही हैं। इसी तरह जहां तक लोन माफी की बात है तो वित्त वर्ष 2020 से 2024 के बीच SBI ने 1,46,652 रुपये, PNB ने 82, 449 रुपये, UBI ने 82,323 रुपये, BoB ने 77,177 रुपये और BoI ने 45, 467 रुपये का कर्ज माफ किया।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि बड़े बड़े उद्योग लगने से देश की जनता को रोजगार मिलता है। लेकिन बड़े-बड़े उद्योग घरानों को कौड़ियों के भाव जमीन दे देना कितना जायज है?

आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण में कोटा मंजूर

आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में वर्गीकरण का अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश 17 अप्रैल को जारी किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य में कुल 59 अनुसूचित जातियां हैं, जिनको 15% आरक्षण मिलता है। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए SC जातियों को तीन ग्रुप में बांटा गया है।

आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में वर्गीकरण का अध्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश 17 अप्रैल को जारी किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य में कुल 59 अनुसूचित जातियां हैं, जिनको 15% आरक्षण मिलता है। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए SC जातियों को तीन ग्रुप में बांटा गया है।

ग्रुप-1 में- चंदाला, पाकी, रेल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को रखा गया है। जिन्हें 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप-2 में- चमार, मादिगा, सिंधोला, मातंगी जैसी जातियां शामिल है। उन्हें 6.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ग्रुप-3 में शामिल माला, आदि आंद्र, पंचमा जैसी जातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC और ST जातियों को कोटे में कोटा देने के बारे में फैसला सुनाया था, जिसके बाद तमाम प्रदेश सरकार इस संबंध में फैसला ले रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर्ट IAS राजीव रंजन मिश्रा को SC कोटे में कोटा देने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया। आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर रिपोर्ट दी थी, जिसे केंद्र को भेजा गया था।

देश को मिलेगा दूसरा दलित चीफ जस्टिस, बी.आर. गवई के आने से क्या कुछ बदलेगा?

उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश बी.आर. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को उनके नाम का प्रस्ताव भेज दिया है। सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद बी.आर. गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस गवई अंबेडकरवादी समाज से आते हैं। साल 2007 में जस्टिस के.जी बालाकृष्णन के बाद जस्टिस गवई दलित समाज से आने वाले देश के दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या अंबेडकरवादी समाज के एक व्यक्ति के देश का चीफ न्यायाधीश बनने से इस समाज को लेकर कुछ बदलेगा?

उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश बी.आर. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को उनके नाम का प्रस्ताव भेज दिया है। सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद बी.आर. गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस गवई अंबेडकरवादी समाज से आते हैं। साल 2007 में जस्टिस के.जी बालाकृष्णन के बाद जस्टिस गवई दलित समाज से आने वाले देश के दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या अंबेडकरवादी समाज के एक व्यक्ति के देश का चीफ न्यायाधीश बनने से इस समाज को लेकर कुछ बदलेगा?

सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस गवई के शुरुआती जीवन के बारे में। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्में जस्टिस बी.आर. गवई करीब 25 साल की उम्र में 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। सन् 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए।

साल 2000 में वह बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। इसके बाद 14 नवंबर 2003 को वह बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए और 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के परमानेंट जज बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने।

जस्टिस गवई द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण फैसलों में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील मामला प्रमुख है। जस्टिस गवई की बेंच द्वारा लिये गए अन्य बड़े फैसलों में-

साल 2023 में नोटबंदी को वैद्य ठहराना साल 2023 में ही ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को अवैध घोषित ठहराना साल 2024 में बुलडोजर कार्रवाई को अवैध घोषित करते हुए इस पर रोक लगाने का फरमान सुनाया साल 2022 में तामिलनाडु सरकार के वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने को असंवैधानिक घोषित कर दिया साल 2023 में जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत दी

जस्टिस गवई उस संवैधानिक बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने यह निर्णय दिया कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते।लेकिन यहां एक सवाल यह है कि वंचित समाज के एक व्यक्ति के सु्प्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से क्या इस समाज के बीच कोई फर्क पड़ेगा। मसलन, देश की जेलों को लेकर आए नए आंकड़ें बताते हैं कि भारतीय जेलों में बंद दो तिहाई कैदी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग से हैं। जबकि 19% मुसलमान हैं। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित कैदियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में आदिवासी कैदियों का अनुपात सबसे अधिक है। ये आंकड़े जेल सांख्यिकी 2018 में दिए गए हैं। इसमें तमाम कैदी ऐसे हैं, जो मामूली अपराध में जेलों में बंद हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ इसका जिक्र कर चुकी हैं, बल्कि कानून मंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ के सामने इसका हल निकालने को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुकी हैं। जस्टिस गवई 14 मई को कार्यभार संभालेंगे और अगले सात महीनों तक देश के चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। वह 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। सवाल है कि इन सात महीनों में क्या जस्टिस बी.आर. गवई इस मामले में कोई ठोस उपाय निकाल पाएंगे।

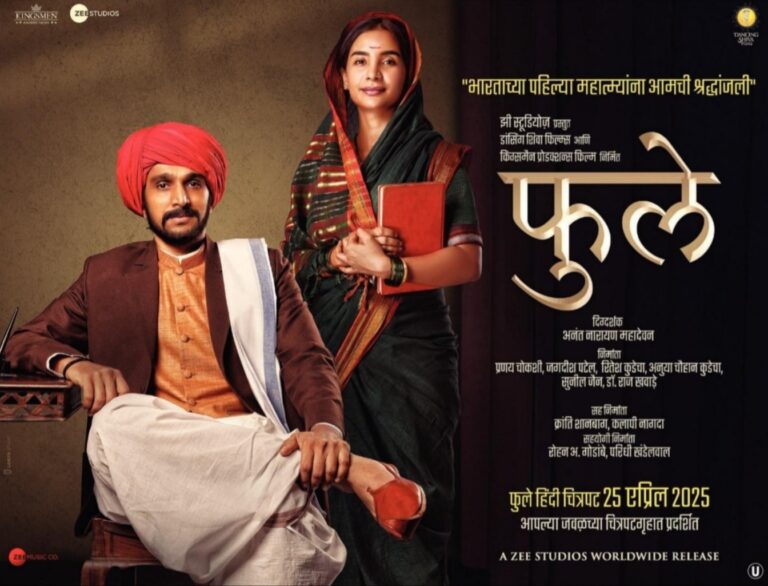

फुले फिल्म पर सेंसरशिप से उठे सवाल, चुनिंदा सेंसरशिप क्यों?

‘द स्टोरीटेलर’ जैसे गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील और अर्थपूर्ण फिल्म बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनंत महादेवन निर्देशित ‘फुले’ फिल्म प्रदर्शन से पहले ही जबरदस्त विवादों में फँस गई है। ‘फुले’ मूलतः 11 अप्रैल 2025 को प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र की कुछ ब्राह्मण संघटनों द्वारा जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोपों के कारण इसे 25 अप्रैल 2025 तक स्थगित कर दिया गया है।

‘द स्टोरीटेलर’ जैसे गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील और अर्थपूर्ण फिल्म बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनंत महादेवन निर्देशित ‘फुले’ फिल्म प्रदर्शन से पहले ही जबरदस्त विवादों में फँस गई है। ‘फुले’ मूलतः 11 अप्रैल 2025 को प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र की कुछ ब्राह्मण संघटनों द्वारा जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोपों के कारण इसे 25 अप्रैल 2025 तक स्थगित कर दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम से भारत में लड़कियों के लिए पहली स्कूल की स्थापना और तथाकथित पिछड़ी जातियों के उत्थान का काम फुले दंपत्ति के सामाजिक न्याय के सिद्धांत का केंद्र है। फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फुले की भूमिका निभाई है और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले की भूमिका। यह फिल्म 19वीं सदी के भारत में शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए उनके अग्रणी प्रयासों की समीक्षा करती है, जिसमें 1848 में लड़कियों के लिए देश की पहली स्कूल की स्थापना शामिल है। अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का उद्देश्य जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ उनके अथक संघर्ष को उजागर करना है। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित यह फिल्म उनके इस संघर्ष को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है।

ब्राह्मण संगठनों की आपत्तियों के जवाब में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने फिल्म में कुछ बदलाव सुझाए हैं। सीबीएफसी ने ‘मांग’, ‘महार’, ‘पेशवाई’ जैसे जातीय संदर्भ वाले शब्दों को हटाने या परिवर्तित करने का सुझाव दिया है। इसी प्रकार, ‘3000 वर्ष की गुलामी’ संवाद को ‘अनेक वर्षों की गुलामी’ में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। वास्तव में, इससे फुले की चाल में जातीय अत्याचारों की सख्त ऐतिहासिक सच्चाई को नरम किया जा रहा है। यह काटछाँट या बदलाव फुले की वैचारिक विरासत की प्रामाणिकता और वंचित समुदायों के ऐतिहासिक संघर्ष पर अन्याय करती है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय की आलोचना की है और सीबीएफसी पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

पहला सवाल यह है कि क्या हमारे देश में फिल्मों के अनुमोदन के मानदंड अलग-अलग हैं? विवादित बयानों और तथ्यों वाली ‘द केरला स्टोरी’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने आसानी से प्रमाणित कर दिया, जबकि ऐसी अन्य फिल्मों को इस तरह की छंटनी का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु सामाजिक सुधार और ब्राह्मणवादी जातिव्यवस्था विरोधी संघर्ष को चित्रित करने वाली ‘फुले’ पर कई बदलावों का सुझाव जानबूझकर दिया जा रहा है।

वाली ‘द केरला स्टोरी’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने आसानी से प्रमाणित कर दिया, जबकि ऐसी अन्य फिल्मों को इस तरह की छंटनी का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु सामाजिक सुधार और ब्राह्मणवादी जातिव्यवस्था विरोधी संघर्ष को चित्रित करने वाली ‘फुले’ पर कई बदलावों का सुझाव जानबूझकर दिया जा रहा है।

महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल को हुआ था और उनकी जयंती के अवसर पर यह फिल्म रिलीज़ करने का व्यावसायिक लाभ भी होते। फिल्म के समय पर रिलीज़ न होने से इसकी सफलता पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये बदलाव सुझाए गए और प्रमाणन में देरी हुई। यह असंगति दर्शाती है कि सीबीएफसी सभी फिल्मों पर समान नियम लागू नहीं करता। जिन फिल्मों की कथा किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का समर्थन करती है, उन्हें सुविधा होती है, जबकि चुनौतीपूर्ण विषयों वाली फिल्मों को रोका जाता है। यह चयनात्मकता सीबीएफसी की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है और कलात्मक स्वतंत्रता व ऐतिहासिक सत्य पर बंधन लगाती है।

दूसरी बात यह है कि भारत में जाति एक अति संवेदनशील मुद्दा है। जाति आधारित भेदभाव आज भी मौजूद है। ‘फुले’ जैसी फिल्में जो इन प्रश्नों का सीधा सामना करती हैं। सेंसर बोर्ड में शामिल लोगों के नाम और पृष्ठभूमि की जांच से स्पष्ट होता है कि सीबीएफसी की यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव या सामाजिक स्थिरता के नाम पर हो रही है। ‘फुले’ जैसी फिल्म पर सख्त नियम लगाना यह दिखाता है कि सीबीएफसी सामाजिक सुधारों पर बोलने वाली फिल्मों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि विभाजनकारी कथानकों को छूट देता है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘फुले’ को समय पर रिलीज़ न करने में ब्राह्मण संगठनों की शिकायतों का बड़ा हाथ है। इन संगठनों का मानना है कि जोतीराव और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित इस फिल्म में ब्राह्मण समुदाय का प्रतिकूल चित्रण किया गया है, जिससे ब्राह्मणों को खलनायक के रूप में दिखाया गया है या उन पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाए गए हैं। इन शिकायतों के कारण सीबीएफसी ने फिल्म के प्रदर्शन पर प्रश्नचिन्ह लगाया, कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताई और बदलाव सुझाए, जिससे फिल्म की रिलीज़ में देरी हुई। दूसरी ओर, फिल्म निर्माताओं का दावा है कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक है, इसमें फुले दंपत्ति के कार्य को समर्थन देने वाले ब्राह्मण पात्र भी हैं, और किसी भी समुदाय को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं है। फिर भी, सीबीएफसी ने ब्राह्मण संगठनों की शिकायतों को प्राथमिकता दी, निर्माताओं की ऐतिहासिक सटीकता की दावों की अनदेखी करते हुए जाति संबंधित शब्दों या प्रसंगों को बदलने पर जोर दिया। इससे सीबीएफसी की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि यह एक विशिष्ट समूह की भावनाओं को अधिक महत्व देता प्रतीत होता है और निर्माताओं की कलात्मक दृष्टि की अनदेखी करता है। परिणामस्वरूप, यह प्रश्न उठता है कि क्या सीबीएफसी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या संगठनों के दबाव में काम कर रहा है। यदि सीबीएफसी दबाव में आकर ऐतिहासिक सत्य या कलात्मक दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर हो रहा है, तो फिल्म निर्माताओं का मूल संदेश कमजोर होता है और दर्शकों के अधिकार पर असर पड़ता है। इसलिए, सीबीएफसी की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक और आवश्यक है।

चौथा मुद्दा कलात्मक स्वतंत्रता का है। फुले के उद्देश्य का मूल तत्व शोषण आधारित सुधार था, इसलिए उस समय उन्हें बड़ा विरोध और कठोर सामाजिक संघर्ष झेलना पड़ा। इन संपादनों से फिल्म की ऐतिहासिक सटीकता प्रभावित होगी। इससे निर्माताओं की कलात्मक दृष्टि और दर्शकों के अप्रतिबंधित सूचना अधिकार के साथ अन्याय होगा। यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित सामाजिक भयावहता की कलात्मक अभिव्यक्ति और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है।

चाहे फिल्म को अनुमति मिले या विरोध, एक बात निश्चित है—यह फिल्म हमारे सामाजिक इतिहास का आईना बनकर ज्वलंत वास्तविकता सामने ला रही है। इसमें शिक्षा के लिए संघर्ष करती महिला, जाति की दीवारें तोड़ने वाला शिक्षक, ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर आधारित हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक आतंक; महात्मा फुले का जीवन—ये सभी शामिल हैं।

महात्मा फुले का कार्य उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता था। महात्मा फुले ने एक अशिक्षित कम उम्र की अपनी विवाहिता पत्नी सावित्री को पढ़ाया लिखाया और समाज में पहली महिला शिक्षिका के रूप में स्थापित किया। इस महिला ने सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हुए शिक्षा का दीपक जलाए रखा। फुले ने जातिवादी वर्चस्ववाद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की दीवारें ढहा दीं। उन्होंने अस्पृश्य, दलित और शूद्र बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले। उनकी स्कूलों में जाति नहीं पूछी जाती थी, जो उस समय क्रांतिकारी था। फुले ने ‘गुलामगिरी’ जैसे ग्रंथ में जातिगत व्यवस्था का पर्दाफाश किया और ब्राह्मणवादी वर्चस्ववाद पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, वह गुलाम ही रहेगा।”

महात्मा फुले द्वारा आरंभ किया गया सामाजिक आंदोलन सत्ता समर्थित वर्णव्यवस्था के खिलाफ थी। इससे उन्हें समाज से व्यापक विरोध सहन करना पड़ा। समाज ने उन्हें बहिष्कृत किया। सावित्रीबाई के अपमान और फेंकी गंदगी से वे नहीं डिगीं। धार्मिक आतंक का स्वरूप भी उन्होंने सहन किया। उन्होंने ईश्वर, धर्म और पूजा पद्धतियों पर प्रश्न उठाए। “ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया बल्कि ईश्वर खुद मनुष्य कि निर्मिती है” उन्होंने स्पष्ट कहा। इन विचारों के कारण उन्हें ‘नास्तिक’ और ‘धर्मद्रोही’ कहा गया, फिर भी वे दोनों अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए।

महात्मा फुले का कार्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके सामाजिक समानता का नया मार्ग खोला। विधवाओं का पुनर्विवाह, महिलाओं के गर्भपात अधिकार, लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता, कृषि शोषण और ब्राह्मण-पूजक वर्ग का वर्चस्व—इन सभी मुद्दों पर उन्होंने लेखन और कार्य किए। उन्होंने संघर्ष नहीं रोका और सत्यशोधक समाज की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य जातिगत समानता स्थापित करना और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना था।

सत्यशोधक समाज ने विवाह, नामकरण, अंत्यसंस्कार जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को ब्राह्मणों के बिना संपन्न करना शुरू किया। जातिगत भेदभाव को त्यागकर एक साथ भोजन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा चलाई। सभी जातियों के लोगों ने मिलकर ‘सत्यशोधक’ के रूप में अपनी पहचान बनाई। सत्यशोधक समाज ने पहली बार दलित, शूद्र, महिलाएं—इन सभी को ‘अपना’ महसूस कराने वाला सामाजिक मंच प्रदान किया। समाज में शिक्षा के समान अधिकारों का आंदोलन हुआ।

महात्मा फुले के बढ़ते उम्र, खराब होते स्वास्थ्य के बाद भी समाज के लिए कार्य करने की उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी सत्यशोधक समाज आंदोलन जारी रहा। बाद में शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार जैसे नेताओं ने सत्यशोधक विचारधारा से प्रेरणा ली। आज भी जातिगत भेदभाव के आधार पर लोगों की हत्या होती है, देव-धर्म के नाम पर अंधविश्वास कि घटनाएं घटित होती हैं। आदिवासी, महिलाओं, दलितों, ओबीसी के अधिकारों पर प्रहार होता है।

निर्देशक अनंत महादेवन ने फिल्म का बचाव करते हुए स्पष्ट कहा है, “मेरी फिल्म का कोई एजेंडा नहीं है। यह भारतीय समाज के चेहरामोहरे बदलने वाले समाज सुधारकों को सच्ची सिनेमाई श्रद्धांजली है।” उनके अनुसार, फिल्म का उद्देश्य भड़काना नहीं, बल्कि शिक्षित करना और प्रेरित करना है। फुलेवाद केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं; यह भारत में जातिगत चर्चाओं के आसपास उभरी है। फुले का कार्य शैक्षणिक रूप से मनाया जाता है, फिर भी मीडिया में उनके सामाजिक परिवर्तनकारी विचारों को चित्रित करने के प्रयासों को अब भी रोका जा रहा है।

जातिगत विषमता को चुनौती देकर दलित–पीड़ित समुदायों को सशक्त करने के लिए फुले दंपत्ति ने अनवरत संघर्ष किया। महात्मा फुले द्वारा आरंभ की गई विचारधारा का संघर्ष आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, समानता और न्याय की दिशा में हर कदम पर महात्मा फुले की प्रेरणादायी विरासत दिखाई देती है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रदर्शित ‘सत्यशोधक’ मार्ग आज भी अनेक विचारों को दिशा देता है।

जातिगत विषमता को चुनौती देकर दलित–पीड़ित समुदायों को सशक्त करने के लिए फुले दंपत्ति ने अनवरत संघर्ष किया। महात्मा फुले द्वारा आरंभ की गई विचारधारा का संघर्ष आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, समानता और न्याय की दिशा में हर कदम पर महात्मा फुले की प्रेरणादायी विरासत दिखाई देती है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रदर्शित ‘सत्यशोधक’ मार्ग आज भी अनेक विचारों को दिशा देता है।

इस आलेख की लेखिका कल्पना पांडे हैं जो महाराष्ट्र के भायंदर, ठाणे में रहती हैं। ईमेल- kalpana2810283@gmail.com