ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’

इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.

आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!

भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.

बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.

प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.

बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.

फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’

तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.

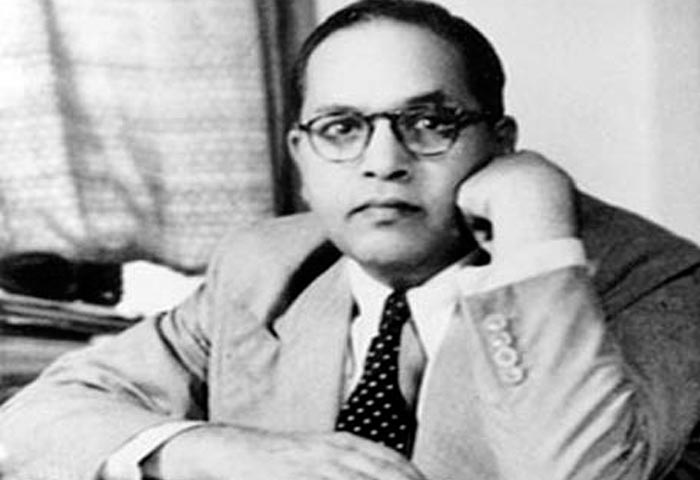

यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.

इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.

इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.

1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.

इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.

इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?

अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?

साभारः जनसत्ता

ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’

इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.

आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!

भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.

बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.

प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.

बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.

फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’

तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.

यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.

इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.

इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.

1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.

इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.

इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?

अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?

साभारः जनसत्ता क्रिकेट में दलित हिस्सेदारी

ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’

इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.

आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!

भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.

बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.

प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.

बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.

फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’

तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.

यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.

इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.

इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.

1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.

इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.

इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?

अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?

साभारः जनसत्ता

ब्रिटिश शासन के समय क्रिकेट के इतिहास में भारतीयों की हिस्सेदारी जितनी अजीबोगरीब तरीके से हुई, उतने ही अजीबोगरीब तरीके से क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ से परिस्थितियों का निर्माण होने लगा था. माना जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होने पर प्रतिभा का हनन हुआ, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की आग में राजनीति ने जो घी का काम किया वह क्रिकेट के इतिहास का दुखद पहलू था. क्रिकेट के खेल में विश्व में भारतीयों द्वारा अर्जित ख्याति के बावजूद इस सांप-सीढ़ी के खेल में जहां कुछ को ख्याति के साथ अकूत धन-दौलत मिली, वहीं कुछ के हिस्से में विफलता के साथ गुमनामी आई. पर राजनीति के साथ जब जाति का तड़का भी लगना शुरू हुआ तो उन नायकों को अंधेरे में धकेल दिया गया, जिन्हें आज सुनील गावसकर और तथाकथित भगवान सचिन तेंदुलकर भी न जानते होंगे. क्रिकेट के द्विज समीक्षाकार और इतिहासकारों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही न होगा. इसलिए क्रिकेट के ऐसे सवर्ण जानकारों में अधिकतर ने सोचा ही न होगा कि केंद्र से हाशिये पर गया क्या कभी कोई दलित क्रिकेटर इतना प्रतिभाशाली हो सकता है, जिसके बारे में 1913 में हिंदू टीम का कप्तान बनाए जाने के विशेष सम्मान से जुड़े अभिनंदन समारोह में खुद एमडी पै ने कहा था, ‘कप्तानशिप का यह सम्मान तो टीम में वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी मेरे मित्र पी बालू को दिया जाना चाहिए.’

इसे उदारता कहें या कुटिलता, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे. पर इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि 1913 से पूर्व और बाद में भी क्रिकेटर एमडी पै की इस भावना को ईमानदारी से हिंदुओं ने नहीं लिया. हिंदू जिमखाना, बंबई के वकील और व्यापारियों ने तो इस उदारता में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं निभाई. एक ब्राह्मण ‘पै’ के स्थान पर दलित जाति का कोई व्यक्ति यानी पालवंकर बालू हिंदू टीम का नेतृत्व करे, यह बात किसी को सहन नहीं थी. ऐसे समय पालवंकर बालू को एक अनिच्छुक विद्रोही भी कहा जा सकता है. इसलिए कि उन्होंने खुले रूप में अपने दावे का इजहार नहीं किया था. लेकिन बरस-दर-बरस प्रतीक्षा के बाद 1920 में पी बालू ने शालीनतापूर्वक एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि एक वर्ष के लिए ही सही, टीम का नेतृत्व उन्हें दे दिया जाए. हिंदू टीम को दी गई उनकी सेवाओं के बदले यह एक पुरस्कार ही होगा.

आइए देखते हैं कि जिस हिंदू टीम को यश और सम्मान दिलाने में एक दलित क्रिकेटर पी बालू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके साथ हिंदू टीम और उनके खैरख्वाहों का कैसा व्यवहार रहा. गांधीजी इस घटनाचक्र में कैसे आए!

भारत में आरंभिक दौर में अंग्रेज ही क्रिकेट खेलते थे. उस समय हिंदू खिलाड़ियों को किक्रेट खेलने की मनाही थी. बाद के दस वर्षों तक भारतीयों ने क्रिकेट खेलने के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसमें वे सफल हुए. क्रिकेट के इतिहास में इसे नस्लीय आधार पर सफलता भी कहा जा सकता है. बालू चमार जाति से थे. उनका जन्म 1875 में धारवाड़ में हुआ था. वहां से उनका परिवार पुणे आ गया और उनके पिता को बंदूकों और कारतूसों की सफाई करने का काम मिल गया.

बालू की योग्यता को सबसे पहले पुणे जिमखाना के ब्रिटिश सदस्य ने खोज निकाला, जहां वे नौकर के रूप में कार्यरत थे. यही वह समय था जब बालू और उनके भाई शिवराम को क्रिकेट सीखने का अवसर मिला. बालू को क्रिकेट क्लब में नौकरी भी मिल गई. पगार थी तीन रुपए माहवार. एक बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज क्रिकेट मैदान में अभ्यास कर रहे थे तो ऐसे ही बालू ने बॉलिंग की, जो अपने आप में जबर्दस्त थी. वही घटना बालू के जीवन में ऐतिहासिक घटना बन गई.

प्रतिस्पर्धी दक्खन जिमखाना को क्रिकेट के इतिहास में इस महत्त्वपूर्ण घटना का पता लगने में देर नहीं हुई. तथाकथित उच्च समाज के लोग बालू के पास दौड़े-दौड़े आए. उस समय दक्खन जिमखाना के ब्राह्मण पुणे जिमखाना में ब्रिटिश क्रिकेट टीम को हराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पी. बालू को अपनी टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा. बालू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. हालांकि ब्रिटिश टीम के साथ उस समय पारसी टीम भी थी. इसे दलित क्रिकेट खिलाड़ी की देशभक्ति की भावना भी कहा जा सकता है.

बालू के भीतर सृजन था और संघर्ष भी. एक दलित को अवसर मिला तो वह प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया. सवर्ण जाति के अन्य खिलाड़ी भी उसकी ‘बॉलिंग प्रतिभा’ के कायल हो गए. बालू की प्रतिभा की चर्चा दूर-दूर तक हो गई. हिंदू जिमखाना, बंबई के प्रत्येक सदस्य उस ‘दलित बॉलर’ के बारे में जानने-पहचानने लगे थे. उनके भीतर जिज्ञासा थी और ईर्ष्या भी. जल्दी ही कुछ गुजराती सदस्यों ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया. इस समय बालू के साथ उनके छोटे भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल भी थे. क्रिकेट उस परिवार को जैसे सुखद उपहार में मिला था.

फरवरी 1906 में पी बालू और शिवराम ने यूरोपीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर अपनी जीत लेते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया. एक भारतीय समाज सुधारक ने इसे निम्न जाति के क्रिकेटर के प्रति हिंदू उदारवाद की संज्ञा देते हुए कहा था, ‘प्राचीन अलगाव और जातिसत्व से अलग करने वाले रिवाजों से मुक्तिदाता के रूप में राष्ट्र के लिए यह महत्त्व की बात है. विशेष रूप में नैतिक व्यवस्थित स्वतंत्रता की दिशा में यह स्वैच्छिक परिवर्तन की भावना है.’

तब के सभी राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्टिंग देखें तो पी बालू को प्रसिद्ध हिंदू क्रिकेटर के रूप में प्रतिभावान शख्सियत लिखा गया है, जिसे खुद एक दलित ने स्वीकार भी किया, लेकिन क्या हिंदू उसे ऐसा सम्मान दे पाए, जैसा बालू और उनके भाई ने क्रिकेट को दिलाया. 1910 से 1920 के बीच वार्षिक टूर्नामेंट के अवसर पर हर वर्ष पी बालू को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने का अभियान कुछ प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा छेड़ा जाता था, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू कतई यह बर्दाश्त नहीं करते थे कि हिंदू टीम एक दलित के नेतृत्व में चले.

यहां यह बताना जरूरी है कि उसी दौरान गांधी राष्ट्रीय फलक पर ‘छुआछूत’ विषय को लेकर लगभग छा चुके थे. समाज परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज पर पूरे देश में प्रगतिशील लोगों का दबाव बढ़ रहा था. वहीं अमेरिका, लंदन और जर्मनी से उच्च डिग्रियों और उपाधियों के साथ लौट कर डॉ आंबेडकर ने 25 जून, 1923 में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की अनुमति पाने के संदर्भ में आवेदन किया था. बालू इस समय शीर्ष पर थे. उनकी प्रतिभा और ख्याति के किस्से दलितों के साथ गैर-दलितों के बीच में कहे-सुने जाते थे. आंबेडकर अपनी सभाओं में बालू के बारे में बताते थे.

इतिहास के कड़वे सच के साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि बालू को कप्तान बनाने के दबाववश हिंदू जिमखाना के प्रगतिशील लोगों ने समझदारी से काम लिया और पालवंकर बालू को क्रिकेट टीम का उप-कप्तान बना दिया. हिंदू टीम में सद्भावना का विकास हुआ. तीन वर्षों बाद बालू के छोटे भाई विट्ठल को कप्तान बनाया गया. यह ऐतिहासिक वर्ष था, जब हिंदू टीम में किसी दलित को कप्तान बनाया गया. जोश और उत्साह के साथ बालू बंधुओं ने यूरोपियंस टीम के साथ मैच खेला और वे जीते. अंग्रेजों की टीम के खिलाफ हिंदू टीम विजयी हुई.

इन्हीं दिनों गांधीजी ने नारा दिया- छुआछूत का उन्मूलन स्वराज के पथ पर प्रशस्त होगा. यह उनकी राष्ट्रीय घोषणा भी थी. हिंदू क्रिकेट टीम की उपलब्धियों का सेहरा बालू के भाई विट्ठल के सिर पर बांध दिया गया था. जोश और उत्साह में क्रिकेट प्रेमी उन्हें कंधों पर उठाए हुए थे. चारों तरफ परिवेश में हुर्रा कप्तान विट्ठल के नारे गूंज रहे थे. जैसे सभी जाति-द्वेष भूल गए हों.

1929 में जब विट्ठल का कैरिअर समाप्त होने को था तब बंबई के एक लेखक ने लिखा था, ‘तीस वर्षों में बालू और उनके भाइयों ने जो कर दिखाया, वह आश्चर्यजनक था. हिंदू क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान सुनहरे पृष्ठों पर अंकित होगा. तीस वर्षों में एक ही परिवार की इतनी सारी उपलब्धियां! अब तक भारत के भीतर और बाहर क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ था.’ बंगलुरु के समाजशास्त्री रामचंद्र गुहा ने पी बालू को डब्ल्यूजी ग्रेस के समांतर बताया है, जिन्होंने भारत में क्रिकेट का विकास किया था. सामाजिक संदर्भों में पी बालू की उपलब्धियों को अमेरिका के बेसबाल के प्रथम अश्वेत खिलाड़ी जेकी रॉबिनसन के समकक्ष रखा जा सकता है, जिन्होंने पहले की अभेद्य सामाजिक बाधाओं को खेल के माध्यम से तोड़ा था.

इतनी सब उपलब्धियां किसी देश और समाज को देने के बावजूद पी बालू के हिस्से में क्या आया? हश्र लगभग वैसा ही हुआ. शोधार्थियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पी बालू की मृत्यु 1955 में हुई थी. वे डॉ. आंबेडकर से पहले पैदा हुए थे और मृत्यु भी उनकी उनसे पूर्व ही हो गई. महत्त्वपूर्ण बात है कि पी बालू गांधीवादी थे. दूसरे, वे डॉ. आंबेडकर के विरोध में ही चुनाव में खड़े हुए थे. तीसरे 1932 में आंबेडकर-गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी एक थे.

इतना तो कहना होगा कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है. उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त, 19 फरवरी, 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में दोहरा शतक बनाने वाले, फिर 13 मार्च, 1993 को जिंबाब्वे के खिलाफ, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में एक हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले विनोद कांबली आज क्रिकेट के इतिहास में कहां हैं! हालांकि सचिन के साथ ही कांबली ने कभी सेंट जेवियर स्कूल, फोर्ट मुंबई के खिलाफ 664 रन बनाए थे. लेकिन आज उनके हिस्से में क्या है?

अठारह जनवरी, 1972 को कांजूर मार्ग, मुंबई में पैदा हुए विनोद कांबली के बारे में कहा जाता है कि ऊंची इमारतों से घिरे संकरे स्थान पर वे क्रिकेट खेला करते थे. फिर भी उनकी गेंद ऊंची जाती थी, लेकिन वे उतना ऊंचा नहीं उठ सके, जितना उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर. बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, पर उनके जीवन में भी लगभग पी बालू जैसा ही हुआ. सितंबर 2010 में वे ईसाई बन गए. क्रिकेट से फिल्म, फिल्म से राजनीति, राजनीति से टीवी कमेंट्रेटर, दुखद परिस्थितिवश वे बदलते गए, पर क्या क्रिकेट के रहनुमा बदले?

साभारः जनसत्ता देश में हॉकी को स्टार खिलाड़ी देने वाला कोच, गलियों में बेच रहा है स्पोर्ट्स किट्स

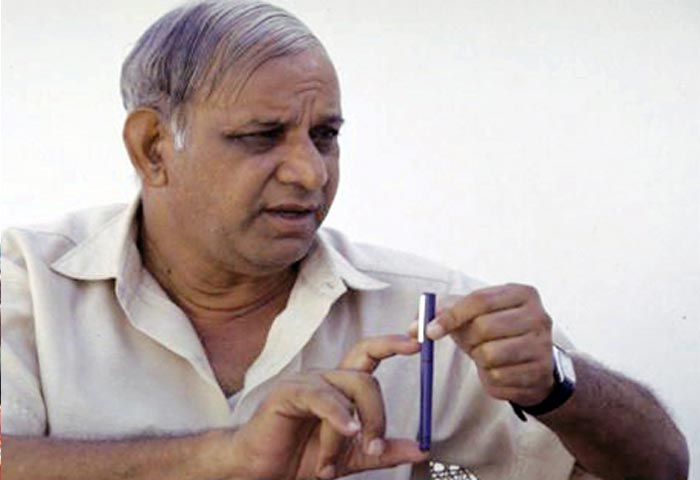

गोरखपुर। देश को हॉकी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले गोरखपुर के इमरान की जिंदगी खेल के मैदान से निकल सड़कों पर आकर ठहर गई है. जो अब दो जून की रोटी की जुगाड़ में घर-घर जाकर स्पोर्ट्स किट्स बेचने को मजबूर है. पूर्वांचल की माटी से देश के लिए हॉकी को 8 अंतरराष्ट्रीय और 50 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी देने का गौरव हासिल है. इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रहीं निधि खुल्लर, संजू ओझा, रजनी चौधरी, रीता पांडेय, प्रवीन शर्मा, सनवर अली, जनार्दन गुप्ता और प्रतिभा चौधरी जैसे कई खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी है.

बता दें, कि 1973 में रोजी रोटी की तलाश में इमरान गोरखपुर आ गए. यहां के खाद्य कारखाने में स्पोटर्स कोटे से नौकरी मिल गई.जहां उन्होंने नौकरी के साथ हॉकी की ट्रेनिंग देना भी जारी रखा. लेकिन अचानक 31 दिसंबर 2002 में खाद्य कारखाना बंद हो गया और नौकरी चली गई. इमरान ने बताया कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से 900 रूपए पेंशन मिलता है, लेकिन आज की महंगाई में इतने कम पैसे में क्या घर की दाल रोटी चल सकती है. वहीं हमने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया, लेकिन पैसे के अभाव में यह भी बंद हो गया.

आज के दौर में ये हौनहार कोच घर-घर जाकर स्पोर्ट किट बेचते हैं. वैसे ज्यादारतर किट वहां ले जाकर बेचते हैं, जहां कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है. किट बेचने पर कमीशन मिलता है. जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी की डगर को धक्का दे रहे हैं. इमरान के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. बेटा आमिर प्राइवेट फर्म में 6 हजार की नौकरी करता है, तो दूसरी तरफ बेटी उज्मा की पढ़ाई पैसों की वजह से पूरी नहीं हो पाई.

गोरखपुर। देश को हॉकी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले गोरखपुर के इमरान की जिंदगी खेल के मैदान से निकल सड़कों पर आकर ठहर गई है. जो अब दो जून की रोटी की जुगाड़ में घर-घर जाकर स्पोर्ट्स किट्स बेचने को मजबूर है. पूर्वांचल की माटी से देश के लिए हॉकी को 8 अंतरराष्ट्रीय और 50 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी देने का गौरव हासिल है. इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रहीं निधि खुल्लर, संजू ओझा, रजनी चौधरी, रीता पांडेय, प्रवीन शर्मा, सनवर अली, जनार्दन गुप्ता और प्रतिभा चौधरी जैसे कई खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी है.

बता दें, कि 1973 में रोजी रोटी की तलाश में इमरान गोरखपुर आ गए. यहां के खाद्य कारखाने में स्पोटर्स कोटे से नौकरी मिल गई.जहां उन्होंने नौकरी के साथ हॉकी की ट्रेनिंग देना भी जारी रखा. लेकिन अचानक 31 दिसंबर 2002 में खाद्य कारखाना बंद हो गया और नौकरी चली गई. इमरान ने बताया कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से 900 रूपए पेंशन मिलता है, लेकिन आज की महंगाई में इतने कम पैसे में क्या घर की दाल रोटी चल सकती है. वहीं हमने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया, लेकिन पैसे के अभाव में यह भी बंद हो गया.

आज के दौर में ये हौनहार कोच घर-घर जाकर स्पोर्ट किट बेचते हैं. वैसे ज्यादारतर किट वहां ले जाकर बेचते हैं, जहां कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है. किट बेचने पर कमीशन मिलता है. जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी की डगर को धक्का दे रहे हैं. इमरान के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. बेटा आमिर प्राइवेट फर्म में 6 हजार की नौकरी करता है, तो दूसरी तरफ बेटी उज्मा की पढ़ाई पैसों की वजह से पूरी नहीं हो पाई. … और जब बसपा के एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए तो कांशीराम जी ने कहा…

कांशीराम जी जब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लगे थे उस दौरान एक बार एक बड़ा आदिवासी चेहरा अरविन्द नेताम पार्टी से अलग हो गए. नेताम बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए. आमतौर पर किसी बड़े चेहरे के पार्टी से अलग हो जाने के बाद कुछ दिनों तक पार्टी में हलचल रहती है. लेकिन नेताम के कांग्रेस से अलग हो जाने के बावजूद भी कांशीराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा. पार्टी में भी सबकुछ सामान्य तौर पर चलता रहा. पत्रकार जो इसे मुद्दा बनाने में लगे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई. उन्हें चटपटी खबरें बनाने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि कांशीराम जी उस नेता पर कोई भड़ास नहीं निकाल रहे थे.

पत्रकारों से नहीं रहा गया. कांशीराम जी से पत्रकारों ने पूछा- साहब आपकी पार्टी का दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन आपको चिंता ही नहीं है. आप उसको मना क्यों नहीं लेते? साहब ने जवाब में कहा- भाई पहली बात तो वो माना हुआ होता तो पार्टी छोड़ता ही नहीं. दूसरी बात अब आप लोगों ने उसको दिग्गज़ बना दिया तो अब उसको मनाने की रेट भी दिग्गज़ हो गयी है जो कि मेरे पास है नहीं. इसीलिए मैं इसके जाने की विदाई पार्टी देता हूं ताकि किसी दूसरी पार्टी में रहकर मेरी सिखाई बातों पर थोड़ा बहुत तो अमल करेगा. वो भी मेरे मिशन का ही हिस्सा है.

कांशीराम जी ने कहा कि बसपा में किसी को लालची रस्सी से बांधकर नहीं रखा जाता और ना ही किसी नेता को नोट की कोर दिखाकर बुलाया जाता है. इसीलिए जिस किसी को बसपा समझ में आये वो यहां काम करे. यहां आने जाने वालों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं.

कांशीराम जी जब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लगे थे उस दौरान एक बार एक बड़ा आदिवासी चेहरा अरविन्द नेताम पार्टी से अलग हो गए. नेताम बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए. आमतौर पर किसी बड़े चेहरे के पार्टी से अलग हो जाने के बाद कुछ दिनों तक पार्टी में हलचल रहती है. लेकिन नेताम के कांग्रेस से अलग हो जाने के बावजूद भी कांशीराम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा. पार्टी में भी सबकुछ सामान्य तौर पर चलता रहा. पत्रकार जो इसे मुद्दा बनाने में लगे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई. उन्हें चटपटी खबरें बनाने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि कांशीराम जी उस नेता पर कोई भड़ास नहीं निकाल रहे थे.

पत्रकारों से नहीं रहा गया. कांशीराम जी से पत्रकारों ने पूछा- साहब आपकी पार्टी का दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन आपको चिंता ही नहीं है. आप उसको मना क्यों नहीं लेते? साहब ने जवाब में कहा- भाई पहली बात तो वो माना हुआ होता तो पार्टी छोड़ता ही नहीं. दूसरी बात अब आप लोगों ने उसको दिग्गज़ बना दिया तो अब उसको मनाने की रेट भी दिग्गज़ हो गयी है जो कि मेरे पास है नहीं. इसीलिए मैं इसके जाने की विदाई पार्टी देता हूं ताकि किसी दूसरी पार्टी में रहकर मेरी सिखाई बातों पर थोड़ा बहुत तो अमल करेगा. वो भी मेरे मिशन का ही हिस्सा है.

कांशीराम जी ने कहा कि बसपा में किसी को लालची रस्सी से बांधकर नहीं रखा जाता और ना ही किसी नेता को नोट की कोर दिखाकर बुलाया जाता है. इसीलिए जिस किसी को बसपा समझ में आये वो यहां काम करे. यहां आने जाने वालों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं. अठावले ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख दी है

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय रामदास अठावले का एक बयान आया है. अठावले के लिए लिखते समय उनका इतना विस्तृत परिचय देने की एक वजह है. शायद वह इन्हीं संबोधनों के भूखे हैं. क्योंकि मंत्रीपद मिलने के बाद उनके तेवर और सुर बदले हुए हैं. अपने ताजा बयान में उन्होंने सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है. उन्होंने नौकरी और शिक्षा में अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 25 फीसदी आरक्षण की वकालत की है. मंत्री महोदय का कहना है कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण देने से दलितों और अन्य जातियों को कोई परेशानी नहीं होगी.

अठावले जी के इस तर्क से मैं भी सहमत हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. लेकिन अठावले जी से मेरा सवाल यह है कि अगड़ों के लिए आरक्षण की बांग देने से पहले क्या उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सामाजिक न्याय के तहत दलितों को सारे संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं? क्या अठावले इस बात को लेकर आवश्वस्त हैं कि सारे विभागों में बैकलॉग भरा जा चुका है और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा के तहत उन्हें निर्धारित सीटें मिल रही हैं? क्या अठावले ने इस बात की तफ्तीश कर ली है कि मंत्रालयों में सचिव और मुख्य सचिव के पद पर वंचित तबके के अधिकारियों को उनका हक मिल रहा है? क्या अठावले दलित समाज के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं? अगर अठावले को लगता है कि ये सारी बातें हो चुकी है या फिर इन बातों के लिए आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी अगड़ों के लिए आरक्षण की मांग करना है तो फिर और बात है.

अठावले जब से भाजपा के रथी बने हैं, उनका अंदाज बदला सा है. याद रहे कि ये वही अठावले हैं जो गुजरात के उना में दलितों के मान मर्दन पर चुप्पी साध लेते हैं. ये वही अठावले हैं जो बिहार में दलित छात्रों पर लाठी भांजे जाने पर कुछ नहीं बोलते. ये वही अठावले हैं जिनकी आवाज संसद में दलित हितों के सवालों पर सुनाई नहीं देती. ये वही अठावले हैं जो तब भी खामोश रह जाते हैं जब महाराष्ट्र में मोबाइल में बाबासाहेब के गाने की रिंगटोन रखने पर एक युवक को मार दिया जाता है. ये वही अठावले हैं जो अपने ‘आका’ के इशारे पर बहुजन नेत्री और दलित हितों को लेकर संसद में गरजने वाली बसपा प्रमुख मायावती से यह पूछ बैठते हैं कि वो बौद्ध धम्म कब अपनाएंगी. और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद सूंड वाले भगवान गणेश के आगे नतमस्तक हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.

मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को बतौर पत्रकार करीब से देखा है. मैंने अठावले को ‘किसी भी कीमत पर’ संसद में पहुंचने के लिए छटपटाते देखा है. जिस वक्त अठावले को राज्यसभा में लाने की बात चल रही थी, उस समय मैं एक अखबार से बतौर राजनीतिक संवाददाता जुड़ा था. भाजपा के दफ्तर में रविशंकर प्रसाद इस पर चर्चा कर रहे थे और हम जैसे तमाम पत्रकार बैठे थे. महाराष्ट्र के कुछ सीनियर पत्रकारों ने रविशंकर प्रसाद को चेताया था कि अठावले को राज्यसभा में लाकर वह गलत कर रहे हैं, क्योंकि अठावले को संभाल पाना मुश्किल होगा. तब रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे. लगता है भाजपा ने सचमुच में अठावले को संभाल लिया है. अठावले के पिछले कुछ बयानों और कुछ खामोशियों को देखें तो यह साफ हो गया है कि अठावले अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख कर तब दिल्ली पहुंचे हैं.

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय रामदास अठावले का एक बयान आया है. अठावले के लिए लिखते समय उनका इतना विस्तृत परिचय देने की एक वजह है. शायद वह इन्हीं संबोधनों के भूखे हैं. क्योंकि मंत्रीपद मिलने के बाद उनके तेवर और सुर बदले हुए हैं. अपने ताजा बयान में उन्होंने सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है. उन्होंने नौकरी और शिक्षा में अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 25 फीसदी आरक्षण की वकालत की है. मंत्री महोदय का कहना है कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षण देने से दलितों और अन्य जातियों को कोई परेशानी नहीं होगी.

अठावले जी के इस तर्क से मैं भी सहमत हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर उठाना है. लेकिन अठावले जी से मेरा सवाल यह है कि अगड़ों के लिए आरक्षण की बांग देने से पहले क्या उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सामाजिक न्याय के तहत दलितों को सारे संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं? क्या अठावले इस बात को लेकर आवश्वस्त हैं कि सारे विभागों में बैकलॉग भरा जा चुका है और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा के तहत उन्हें निर्धारित सीटें मिल रही हैं? क्या अठावले ने इस बात की तफ्तीश कर ली है कि मंत्रालयों में सचिव और मुख्य सचिव के पद पर वंचित तबके के अधिकारियों को उनका हक मिल रहा है? क्या अठावले दलित समाज के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं? अगर अठावले को लगता है कि ये सारी बातें हो चुकी है या फिर इन बातों के लिए आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी अगड़ों के लिए आरक्षण की मांग करना है तो फिर और बात है.

अठावले जब से भाजपा के रथी बने हैं, उनका अंदाज बदला सा है. याद रहे कि ये वही अठावले हैं जो गुजरात के उना में दलितों के मान मर्दन पर चुप्पी साध लेते हैं. ये वही अठावले हैं जो बिहार में दलित छात्रों पर लाठी भांजे जाने पर कुछ नहीं बोलते. ये वही अठावले हैं जिनकी आवाज संसद में दलित हितों के सवालों पर सुनाई नहीं देती. ये वही अठावले हैं जो तब भी खामोश रह जाते हैं जब महाराष्ट्र में मोबाइल में बाबासाहेब के गाने की रिंगटोन रखने पर एक युवक को मार दिया जाता है. ये वही अठावले हैं जो अपने ‘आका’ के इशारे पर बहुजन नेत्री और दलित हितों को लेकर संसद में गरजने वाली बसपा प्रमुख मायावती से यह पूछ बैठते हैं कि वो बौद्ध धम्म कब अपनाएंगी. और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद सूंड वाले भगवान गणेश के आगे नतमस्तक हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.

मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को बतौर पत्रकार करीब से देखा है. मैंने अठावले को ‘किसी भी कीमत पर’ संसद में पहुंचने के लिए छटपटाते देखा है. जिस वक्त अठावले को राज्यसभा में लाने की बात चल रही थी, उस समय मैं एक अखबार से बतौर राजनीतिक संवाददाता जुड़ा था. भाजपा के दफ्तर में रविशंकर प्रसाद इस पर चर्चा कर रहे थे और हम जैसे तमाम पत्रकार बैठे थे. महाराष्ट्र के कुछ सीनियर पत्रकारों ने रविशंकर प्रसाद को चेताया था कि अठावले को राज्यसभा में लाकर वह गलत कर रहे हैं, क्योंकि अठावले को संभाल पाना मुश्किल होगा. तब रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे. लगता है भाजपा ने सचमुच में अठावले को संभाल लिया है. अठावले के पिछले कुछ बयानों और कुछ खामोशियों को देखें तो यह साफ हो गया है कि अठावले अपनी स्वतंत्रता नागपुर में गिरवी रख कर तब दिल्ली पहुंचे हैं. बसपा की रैलियों पर प्रो. विवेक कुमार की टिप्पणी

बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में अब तक दो चुनावी रैलियां कर चुकी हैं. इन दोनों चुनावी रैलियों में लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए. चुनावों के नजरिए से बसपा का रूख सकारात्मक है. बसपा अपना एजेंडा सेट कर रही है. आगरा रैली और आजमगढ़ रैली में लोगों ने बसपा को भारी समर्थन दिया और आने वाली रैलियों में समर्थकों की सुनामी आएगी. हालांकि मुख्यधारा की मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है, फिर भी लोगों की भीड़ स्वतः निकलकर आ रही है. लोगों का यह हुजूम प्रमाणित करता है कि ये रैलियां काफी सफल हो रही है.

आजमगढ़ की रैली में बसपा सुप्रीमो ने तिलक तराजू का नारे के बारे में बहुत दिनों बाद कुछ कहा है. उनका कहना बिल्कुल ठीक है. मैंने जब मान्यवर कांशीराम का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने यह बात कही थी कि यह नारा मेरा या फिर बसपा का नहीं है. मान्यवर कांशीराम उस समय इटावा से चुनाव लड़ रहे थे. जब सपा और बसपा का गठबंधन था और सपा के लोगों ने यह नारा लगाया था. पहली बार यह नारा 1993 में सपा के लोगों द्वारा दिया गया. कांशीराम ने कहा था कि मेरे नारे तो सिद्धांतवादी होते हैं जिसके अंदर हम प्रजातंत्र को दिखाते हैं. जैसे हमारे शुरूआत के नारे “वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा”, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी”, “वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम”. ये नारे हमारे थे और इसी पर हम टिके हुए हैं. इसलिए तिलक-तराजू वाला नारा बसपा के मंच से कभी नहीं निकला. जनता ने अगर लगाया हो तो लगाया हो.

बसपा से निकाले गए नेताओं को भाजपा जिस तरह अपना रही है, इस पर बहनजी ने भाजपा की यथास्थति को बताया है. उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे रिजेक्टेड माल को भाजपा बड़ी अहमियत दे रही है. इसका मतलब यह हुआ कि उसके अपने कैडर और कैंडिडेट नहीं हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी जोकि दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे है और विरोधी पार्टी के 25 साल पुराने नेता को अपनाकर इज्जत दे रही है. भाजपा का यह कदम उसकी जमीनी हकीकत और संगठनात्मक हकीकत का कहीं न कहीं पोल खोलती है.

अब तक दो रैलियां हो चुकी हैं. रैली में समर्थकों का हूजुम देखकर बसपा सुप्रीमों ने इसे समुद्री रैली बोला है. मेरा मानना है कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल यूपी में रैली नहीं करेगा. वो रथ यात्रा निकाल सकता है, वो रोड शो कर सकता है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वह रैली नहीं करेगा. क्योंकि इससे उसके जनाधार की पोल खुलने का खतरा रहेगा. इसलिए बसपा प्रमुख ने इन जनसैलाबी रैली को कर के एक नई स्थापना कर दी है. दूसरे दल रैली न कर सके और अपने जनाधार का परचम ना लहरा पाए. तो इसे बसपा की राजनैतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है.

बसपा की अपनी एक नीति रही है. बसपा लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि कंवर्टेड माइनोरिटीज और अपर कास्ट में गरीब तबके को सर्वजन हिताय के तहत संगठित करती रहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को अकलियत समाज, कनवर्टेड माइनोरोटीज जिन्हें रिलिजियस माइनोरिटीज कहा जाता है, उसके लिए दो कदम और चलना पडेगा. उनके अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा. उनके लीडरों के माध्यम से उनको मनाना पड़ेगा कि आपका भविष्य सपा में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस और किसी अन्य दल में सुरक्षित नहीं है. आज अल्पसंख्यक समाज सिर्फ बसपा में सुरक्षित है. इसके लिए उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा, उनके संगठन को मनाना पड़ेगा. जिससे की वो बसपा की तरफ तेजी से उन्मुख हो सके.

बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में अब तक दो चुनावी रैलियां कर चुकी हैं. इन दोनों चुनावी रैलियों में लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए. चुनावों के नजरिए से बसपा का रूख सकारात्मक है. बसपा अपना एजेंडा सेट कर रही है. आगरा रैली और आजमगढ़ रैली में लोगों ने बसपा को भारी समर्थन दिया और आने वाली रैलियों में समर्थकों की सुनामी आएगी. हालांकि मुख्यधारा की मीडिया इसे कवर नहीं कर रही है, फिर भी लोगों की भीड़ स्वतः निकलकर आ रही है. लोगों का यह हुजूम प्रमाणित करता है कि ये रैलियां काफी सफल हो रही है.

आजमगढ़ की रैली में बसपा सुप्रीमो ने तिलक तराजू का नारे के बारे में बहुत दिनों बाद कुछ कहा है. उनका कहना बिल्कुल ठीक है. मैंने जब मान्यवर कांशीराम का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने यह बात कही थी कि यह नारा मेरा या फिर बसपा का नहीं है. मान्यवर कांशीराम उस समय इटावा से चुनाव लड़ रहे थे. जब सपा और बसपा का गठबंधन था और सपा के लोगों ने यह नारा लगाया था. पहली बार यह नारा 1993 में सपा के लोगों द्वारा दिया गया. कांशीराम ने कहा था कि मेरे नारे तो सिद्धांतवादी होते हैं जिसके अंदर हम प्रजातंत्र को दिखाते हैं. जैसे हमारे शुरूआत के नारे “वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा”, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी”, “वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम”. ये नारे हमारे थे और इसी पर हम टिके हुए हैं. इसलिए तिलक-तराजू वाला नारा बसपा के मंच से कभी नहीं निकला. जनता ने अगर लगाया हो तो लगाया हो.

बसपा से निकाले गए नेताओं को भाजपा जिस तरह अपना रही है, इस पर बहनजी ने भाजपा की यथास्थति को बताया है. उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे रिजेक्टेड माल को भाजपा बड़ी अहमियत दे रही है. इसका मतलब यह हुआ कि उसके अपने कैडर और कैंडिडेट नहीं हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी जोकि दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे है और विरोधी पार्टी के 25 साल पुराने नेता को अपनाकर इज्जत दे रही है. भाजपा का यह कदम उसकी जमीनी हकीकत और संगठनात्मक हकीकत का कहीं न कहीं पोल खोलती है.

अब तक दो रैलियां हो चुकी हैं. रैली में समर्थकों का हूजुम देखकर बसपा सुप्रीमों ने इसे समुद्री रैली बोला है. मेरा मानना है कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल यूपी में रैली नहीं करेगा. वो रथ यात्रा निकाल सकता है, वो रोड शो कर सकता है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वह रैली नहीं करेगा. क्योंकि इससे उसके जनाधार की पोल खुलने का खतरा रहेगा. इसलिए बसपा प्रमुख ने इन जनसैलाबी रैली को कर के एक नई स्थापना कर दी है. दूसरे दल रैली न कर सके और अपने जनाधार का परचम ना लहरा पाए. तो इसे बसपा की राजनैतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है.

बसपा की अपनी एक नीति रही है. बसपा लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि कंवर्टेड माइनोरिटीज और अपर कास्ट में गरीब तबके को सर्वजन हिताय के तहत संगठित करती रहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को अकलियत समाज, कनवर्टेड माइनोरोटीज जिन्हें रिलिजियस माइनोरिटीज कहा जाता है, उसके लिए दो कदम और चलना पडेगा. उनके अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा. उनके लीडरों के माध्यम से उनको मनाना पड़ेगा कि आपका भविष्य सपा में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस और किसी अन्य दल में सुरक्षित नहीं है. आज अल्पसंख्यक समाज सिर्फ बसपा में सुरक्षित है. इसके लिए उनको एक कदम आगे आना पड़ेगा, उनके संगठन को मनाना पड़ेगा. जिससे की वो बसपा की तरफ तेजी से उन्मुख हो सके.

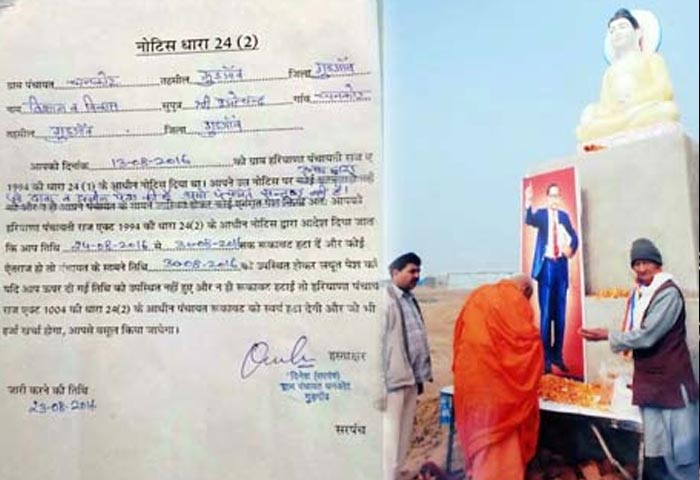

गुड़गांव में बुद्ध विहार गिराना चाहता है सरपंच

गुड़गांव। गुड़गांव से सटा एक गांव है धनकोट. बौद्ध धम्म के जानकार बताते हैं कि कालांतर में तथागत बुद्ध यहां आ चुके हैं. इसी धनकोट में एक सामलात जमीन है. खाली पड़ी इस जमीन पर तत्कालीन सरपंच के कहने पर और सहमति लेकर गांव के लोगों ने एक बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई और इस जमीन पर एक बुद्ध विहार बना दिया. लेकिन वर्तमान सरपंच को यह बुद्ध विहार पसंद नहीं है. वह इसे तोड़ना चाहता है. जिसके लिए उसने पंचायती राज एक्ट, सेक्शन 24 के तहत बुद्धिस्ट सोसायटी को एक नोटिस दे दिया है. इसके बाद सोसाइटी के लोग और तथागत एवं धम्म को मानने वाले लोगों में रोष है.

स्थानीय निवासी एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभा के पूर्व अध्यक्ष जितेन्दर कुमार का कहना है कि यह जमीन वर्षों से हमारी है. इस जमीन का बहुत पहले से दलित समाज के हमारे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं. यहां तक की तहसीलदार के पास जो रेवेन्यू रिकार्ड होता है, उसमें भी साफ-साफ इस जमीन की मिल्कियत सामलात भूमि हरिजन (रिकार्ड में यही शब्द है) के पास है. सालों से यह जमीन खाली और बेकार पड़ी थी. 2013 में तात्कालीन सरपंच की सहमति से हमने इस जमीन के गड्ढे को भरा और यहां बौद्ध विहार बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी. बाकी की जमीन में पेड़-पौधे लगाकर इसको सुंदर बनाया.

यह सबके लिए खुला है लेकिन वर्तमान सरपंच को यह अच्छा नहीं लगता. वह बुद्ध की प्रतिमा को हटाना चाहता है. उसने नोटिस दिया है इसे खाली कर दिया जाए लेकिन यह जमीन पंचायती राज में है ही नहीं इसलिए वह इस पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है. हमने जवाब दे दिया है लेकिन वह उस पर संतुष्ट नहीं है. ग्राम पंचायत की कार्यकारीणी उसके साथ हैं. उसकी मेज्योरिटी है. वह अपने हिसाब से काम करवाता है.

गांव के सरपंच दिनेश सहरावत का कहना है कि यह जमीन पंचायत की है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन से जुड़े दस्तावेज भी है. दलित दस्तक ने जब उनसे दस्तावेज मांगें तो वो आनाकानी करने लगे.

गुड़गांव। गुड़गांव से सटा एक गांव है धनकोट. बौद्ध धम्म के जानकार बताते हैं कि कालांतर में तथागत बुद्ध यहां आ चुके हैं. इसी धनकोट में एक सामलात जमीन है. खाली पड़ी इस जमीन पर तत्कालीन सरपंच के कहने पर और सहमति लेकर गांव के लोगों ने एक बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई और इस जमीन पर एक बुद्ध विहार बना दिया. लेकिन वर्तमान सरपंच को यह बुद्ध विहार पसंद नहीं है. वह इसे तोड़ना चाहता है. जिसके लिए उसने पंचायती राज एक्ट, सेक्शन 24 के तहत बुद्धिस्ट सोसायटी को एक नोटिस दे दिया है. इसके बाद सोसाइटी के लोग और तथागत एवं धम्म को मानने वाले लोगों में रोष है.

स्थानीय निवासी एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभा के पूर्व अध्यक्ष जितेन्दर कुमार का कहना है कि यह जमीन वर्षों से हमारी है. इस जमीन का बहुत पहले से दलित समाज के हमारे लोग इस्तेमाल करते रहे हैं. यहां तक की तहसीलदार के पास जो रेवेन्यू रिकार्ड होता है, उसमें भी साफ-साफ इस जमीन की मिल्कियत सामलात भूमि हरिजन (रिकार्ड में यही शब्द है) के पास है. सालों से यह जमीन खाली और बेकार पड़ी थी. 2013 में तात्कालीन सरपंच की सहमति से हमने इस जमीन के गड्ढे को भरा और यहां बौद्ध विहार बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी. बाकी की जमीन में पेड़-पौधे लगाकर इसको सुंदर बनाया.

यह सबके लिए खुला है लेकिन वर्तमान सरपंच को यह अच्छा नहीं लगता. वह बुद्ध की प्रतिमा को हटाना चाहता है. उसने नोटिस दिया है इसे खाली कर दिया जाए लेकिन यह जमीन पंचायती राज में है ही नहीं इसलिए वह इस पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है. हमने जवाब दे दिया है लेकिन वह उस पर संतुष्ट नहीं है. ग्राम पंचायत की कार्यकारीणी उसके साथ हैं. उसकी मेज्योरिटी है. वह अपने हिसाब से काम करवाता है.

गांव के सरपंच दिनेश सहरावत का कहना है कि यह जमीन पंचायत की है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन से जुड़े दस्तावेज भी है. दलित दस्तक ने जब उनसे दस्तावेज मांगें तो वो आनाकानी करने लगे. गली-गली में बुद्ध

ईसा की प्रथम शताब्दी तक एशिया महादेश के अधिकतर देशों में बुद्ध धम्म स्थापित हो चुका था. इसकी आधारशिला ईसा पूर्व 250 के आस पास मौर्य वंश के यशस्वी सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म-प्रचार के लिए श्रीलंका भेजकर रख दी थी. ईसा की छठी शताब्दी के आस पास जब एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संक्रमण का दौर शुरू हुआ तो अरबी-तुर्की यात्रियों व्यापारियों को जगह जगह बुद्ध मिलते. वे यात्री व्यापारी चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका आदि जहां भी जाते, वहां के पगोडा, मठ या विहार और स्तूपों में उन्हें आंखे मूंदे, मुस्कुराती हुई एक सौम्य मूर्ति अवश्य दिखाई देती. यदि स्थानीय व्यक्तियों से वो मूर्तियों के विषय में अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते तो केवल एक ही उतर मिलता, यह ‘बुद्ध’ हैं. अन्ततः बुद्ध शब्द अरबी, फ़ारसी भाषा में अपभ्रंशित हो बुत हो गया, जिसका अर्थ ही मान लिया गया मूर्ति. बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग पांच सौ वर्षो के पश्चात भारत में महायानी शाखा ने बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना शुरू की और कालांतर में लगभग पूरे पश्चिम एशिया में बुद्ध फ़ैल गये. चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि सभी जगह. भारत में बुद्ध संस्कृति का प्रभाव एवं विस्तार देश के कोने कोने में है. यह बात प्रमाणिकता से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक सबसे ज्यादा साक्ष्य बुद्ध धम्म के होने के ही मिले हैं. खुदाई की सतत प्रक्रिया और बुद्ध धम्म के विश्व व्यापकता के स्वतः प्रमाण इसी खुदाई में मिलते रहे हैं. बुद्ध धम्म के कारण आज भी भारत विश्व गुरु के बैभव से विभूषित है. सम्राट अशोक के काल में भारत बुद्ध धम्ममय एक अखंड देश था. भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक (प्रजातांत्रिक) एवं आर्थिक रूप से समृद्ध था. इस धम्म का प्रसार भी यहीं से अन्य देशों में हुआ और खुदाई इसका प्रमाण भी देती हैं. आज दुनिया के 170 देशों में बौद्ध धम्म विद्यमान है. बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र में एक करोड़ बुद्धिस्ट हैं. इस आंकड़े से बौद्ध धम्म के प्रसार का अंदाजा लगाया जा सकता है. जहां तक भारत में बौद्ध धम्म के विभिन्न प्रमुख स्थलों की बात है तो यह देश बौद्धमय था और आज भी है. जागृत स्थल का विवरण केवल बुद्ध धम्म की एक छोटी सी भूमिका मात्र है.

बिहार

बोधगया: बिहार प्रदेश में स्थित यह वह स्थान है, जहां सिद्धार्थ को सम्यक सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाये. उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. आज बोधगया में अनेक देशों ने अपने बुद्ध विहार बनाए हैं. बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के दुसरे किनारे पर स्थित डुंगेश्वरी गुफा में कठिन तपस्या व ध्यान किया करते थे. यह गुफाएं आज भी मौजूद हैं. महाबोधि विहार यहां सबसे पवित्र और दुनिया के बौद्ध शिल्पों में से सबसे सुन्दर व भव्य निर्माणों में से एक है.

राजगीर: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल को बुद्ध के काल में राजगृह अथवा राजगढ़ भी कहा जाता था. पांच पर्वतो से घिरे होने के कारण सुरक्षित यह मगध राज्य की राजधानी भी थी. बुद्ध के समय यहां बिम्बिसार का शासन था. बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा व चतुर्थ वर्षावास यहीं बिताया था. राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था, वहां विशाल विहार बनवाया था जो आज भी विद्यमान है. जापान के सहयोग से यहां राजगीर के गृज्झकूट पर्वत पर विशाल विश्व शांति स्तूप व भव्य विहार निर्मित हुआ है.

वैशाली: बिहार राज्य में स्थित यह स्थल बुद्ध के काल खंड में लिच्छिवी वंश की राजधानी के तौर पर विश्व का प्रथम प्रजातांत्रिक राज्य था. बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्षावास में बुद्ध प्रथम बार वैशाली आएं. उन्होंने पांचवा वर्षावास भी यहीं गुजारा. भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ की स्थापना यहीं की, नगरवधू आम्रपाली यहीं पर संघ में शामिल हुई. बुद्ध ने तेवज्ज सूत, महाली सूत, रतन सूत सहित अनेक सुतों की देशना यही की थी. बिहार राज्य की राजधानी पटना से 40 किमी की दुरी पर स्थित इसी वैशाली में बुद्ध ने अपने निर्वाण की पूर्व घोषणा की थी.

केसरिया: बिहार के ही पटना से 105 किमी की दुरी पर व चंपारण जिले में स्थित 104 फीट ऊंचा यह स्तूप विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे स्तूपों में से एक है. सन् 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कर इसके अस्तित्व को दुनिया के समक्ष अनावृत किया गया. ऐसी मान्यता है की बुद्ध जब वैशाली से केसरिया के लिए विदा हो रहे थे तब वैशाली के लोगों को भिक्षापात्र दान में दिया था. इसके पश्चात इस भिक्षापात्र को वैशाली के मठ में रखा गया जहां किसान और फल व्यापारी अपनी फसल काटने के बाद सर्वप्रथम इसी पात्र को समर्पित करते थे.

नालंदा: बिहार के पटना से 80 किमी की दूरी पर स्थित नालंदा विश्विद्यालय के रूप में विश्व विख्यात नालंदा महाविहार कभी पूरे विश्व समूह का गौरव था. यह मानव के विकास और प्रकृति से समन्वय से जुड़े शुद्ध ज्ञान का केंद्र था. अपने पूर्ण वैभव में यहां 10 हजार विद्यार्थी और 2 हजार अध्यापक थे. यहां के कुछ प्रसिद्ध छात्रों में इत्सिंग, ह्वेनसांग, फ़ो–ताऊ-माऊ, ताओ शिंग, हुएं चाओ, धर्मस्वामिन, आर्यभट् आदि प्रमुख हैं. शिक्षकों में यहां 1 हजार शिक्षक ऐसे थे जो 30 विषयों के ज्ञाता थे व शिक्षा दे सकते थे. नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किमी. दूर राजगीर में 433 एकड़ भूमि में निर्माणधीन व संचालित नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः दुहराने की दिशा में अग्रसर है.

विक्रमशिला महाविहार: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल की खुदाई में एक पुस्तकालय, स्तूप और वृहद् मठ प्राप्त हुआ है.

उत्तर प्रदेश

सारनाथ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित व वाराणसी रेलवे स्टेशन से 5 किमी. की दुरी पर यह स्थल बुद्ध धम्म में एक प्रतीक स्थल के रूप में विश्व विख्यात है. यही वह पवित्र स्थल है, जहां बुद्ध ने अपनी प्रथम देशना (उपदेश) की थी. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबके कल्याण हेतु बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच पुराने मित्रो को धम्मोप्देश दिए. पहली बार बताया की उन्होंने कल्याणकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज लिया है. इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्खु संघ की स्थापना भी की.

कुशीनगर: उतर प्रदेश का यह जिला बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है. यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है. यहीं भगवान बुद्ध ने अंतिम सांसे ली थी. यहां भगवान बुद्ध ने दो साल वृक्षों के बीच में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. यहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण नामक विशाल स्तूप विद्यमान है. जहां बुद्ध ने अंतिम सांसे ली वह स्थल भी मौजूद है. पुराने खंडहर आज भी अपने इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं.

जौनपुर: मुख्यालय से 55 किमी दूर मादरडीह गांव में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में उत्खनन कार्य संपन्न हो रहा है. सर्वेक्षण कर रही टीम को स्तूप व बुद्ध विहार होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. बुद्ध विहार की दीवार के अवशेष भी मिले हैं. अब तक के उत्खनन से यह ध्वनित हो रहा है की लगभग ढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व यहां नगरीय सभ्यता मौजूद थी. संभव है कि यह स्थान विशेष व्यापार–वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा हो.

उत्तर प्रदेश में ही बुद्ध के अन्य तीर्थस्थलों में श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी एवं मथुरा आदि है.

मध्य प्रदेश

साँची: मध्य प्रदेश में स्थित साँची बौद्ध स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है. स्तूपों के लिए प्रसिद्ध यहां कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं. ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवी सदी के दरम्यान बने स्तूप, मठों, विहार और स्तंभों के लिए जाना जाता है. यहां निर्मित स्तूप तोरणों से घिरे हैं. स्तूप के द्वार की मेहराब पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र खुदा है. यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. साँची में कुल 36 मठ, 18 विहार, एक स्तूप के साथ ही एक अशोक स्तंभ मौजूद है. 1854 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग ने यहां खुदाई करवाई थी.

उज्जैन: भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को संचित कर बने स्तुप 2500 वर्ष से ज्यादा प्राचीन हैं. यह स्तूप उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किमी दुरी पर ही अवस्थित है.

भरहुत स्तूप: प्रदेश के सतना जिले में स्थित यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है. इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में निर्मित करवाया था. इस स्तूप में बुद्ध को बौद्ध प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है. जैसे बुद्ध के पद चिन्ह, धम्मचक्र, बोधिवृक्ष इत्यादि.

ग्वालियरः हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर में शिवपुरी जिले के राजापुर गांव में करीब 2200 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है. यह ईसा पूर्व शुंग वंश के काल का बताया जा रहा है. ग्रामीण इसे अंचल का पहला बौद्ध स्तूप बता रहे हैं. गांव के लोग अब तक इस स्तूप को कुटिया मठ्ठ के नाम से पहचानते आ रहे थे. पुरातत्वविदों का मानना है कि स्तूप के नीचे तांबे का कलश हो सकता है और उसमें सम्राट अशोक की अस्थियां एवं राख हो सकती है. ग्वालियर चंबल संभाग में पहला बौद्ध स्तूप ज्यादातर बपाल, विदिशा, देवास, होशंगाबाद के आस-पास के क्षेत्रों में मिले हैं.

ओडिशा

यह स्थान बुद्ध धम्म संस्कृति के प्रमुख स्थलों में से एक है. प्राचीन बौद्ध विरासत से समृद्ध ओडिशा (उड़िसा) में क्षतिग्रस्त बुद्ध विहार एव स्तूप सर्वत्र विद्यमान हैं. वोलंगीर, ढ़ेनकनाल, फूलबनी, कालाहांडी, संभलपुर, क्योंझार, गंजम, वालासोर और पूरी आदि जिलों में कई महत्वपूर्ण शोध किये गए है, जहां बुद्ध अवशेष या तो मौजूद हैं या प्रमाण मिला है. इस राज्य में बुद्ध धम्म स्मारकों की सर्वोत्तम निधि कटक और जाजपुर जिलों में केद्रित है. इस परिक्षेत्र में ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरि एवं लान्गुली में बुद्ध विहारों, स्तूपों और शिलालेखों के रूप में बौद्ध अवशेषों की विशाल निधि है.

ललितगिरी: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 85 किमी. की दुरी पर स्थित यह स्थल प्रथम ईस्वी सदी में स्थापित किया गया था. यह ओडिशा का सबसे उत्कृष्ट कलात्मक, प्राचीन एवं भव्य स्थलों में से है. खंडहरों में तब्दील हो चुके इस स्थल की खोज 1985 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी थी. यहां उत्खनन में भगवान् बुद्ध की अस्थिधातु प्राप्त हुई थी. मुख्य स्तूप के अतिरिक्त यहां तीन विशाल विहार, बहुकक्षों वाले चैत्यगृहों के अवशेष विद्यमान हैं.

उदयगिरी: सातवीं सदी में यहां ओडिशा का सबसे वृहद् बौद्ध परिसर था जो करीब करीब 400 एकड़ में विस्तारित था. यहां दो विशाल विहार है तथा दोनों एक साथ मिलकर अपने समय की सबसे वृहद् बौद्ध स्थापनाएं हैं. यह स्थल भुवनेश्वर से 93 किमी. की दुरी पर स्थित है.

रत्नगिरि: यह स्थान बुद्ध धम्म की अन्य शाखा जैसे महायान एवं वज्रयान परंपरा का प्रमुख तीर्थस्थल है. इसमें विहार के दरवाजों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गयी है. रत्नगिरि बौद्ध शिल्पकला के दृष्टिकोण से अत्यंत उनन्त थी, यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय में अनेकों प्रकार के पत्थर की शिल्पकला व अवशेष संरक्षित हैं. भुवनेश्वर से 91 किमी. की दुरी पर स्थित रत्नगिरि में तारा, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री और ध्यानी बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं.

लान्गुली: ओडिशा के प्राचीनतम बौद्ध स्थल के रूप में दर्ज इस स्थल की खोज बाद में हुई. जैपोर जिला मुख्यालय से 6 किमी. की दुरी पर स्थित इस स्थल की खोज के उपरांत ये सर्वविदित हुआ की यहाँ ह्वेनसांग का वैभवशाली पुष्पगिरी महाविहार हैं. यह शिक्षा के महानतम केन्द्रों में से एक था.

धौली: भुवनेश्वर से 8 किमी. की दुरी पर स्थित धौली कलिंग युद्ध का मूक साक्षी है जिसने शासनप्रिय अशोक को धम्मानुरागी में परिवर्तित कर दिया. कलिंग युद्ध के बाद ही बुद्ध धम्म का गौरव पुरे भारत में फैला और भारत विश्व गुरु हो अखंड बना. जापान के सहयोग से यहां एक विशाल स्तूप निर्मित है.

हरियाणा

कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य के धम्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बुद्ध स्तूपों का वर्णन कई ग्रंथों में है. थानेसर के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में यहां आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुरुभूमि में स्तूपों का वर्णन किया है. भारतवर्ष के महान सम्राट अशोक द्वरा निर्मित बौद्ध स्तूपों के बारे में पुरातत्वविदों का भी एकमत है. वर्तमान में ब्रह्म सरोवर के प्राचीन शेरोन वाले घाट के ठीक सामने पुरातत्व महत्व के एक स्थल पर आज भी जीर्णशीर्ण हालत में एक बौद्ध स्तूप मौजूद है. यहीं (कमल के फूलों के एक झुण्ड) अनोता झील पर बुद्ध ने दीक्षा दी थी. हरियाणा में दूसरा स्तूप पड़ोसी जिला यमुनानगर का चनौती का स्तूप है. अभी इन स्तूपों के संरक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी है.

झारखंड

चतरा: इंटखोरी चतरा में स्थित यह बौद्ध स्तूप भद्रकाली मंदिर परिसर में है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां बुद्ध धम्म अनुयायिओं की भीड़ उमड़ी रहती है. माना जाता है कि पहले यहां बौद्ध स्तूप था, जिसे छिपाने के लिए यहां मंदिर का निर्माण किया गया.

महाराष्ट्र

एलोरा: छठीं एवं नौवीं सदी के दौरान निर्मित गुफा विहार कलचुरी, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के शासनकाल के लिए जाना जाता है. पत्थरों को नक्काशी कर निर्मित गुफाएं, विहार, बड़े हॉल, छोटे आवास अपनी महान शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है.

धम्म्गिरी: यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में स्थित है. यह स्थल मुंबई महानगरी से 135 किमी. की दुरी पर स्थित है. यह अन्तराष्ट्रीय विपस्सना अकादमी का मुख्यालय है. बुद्ध धम्म के बड़े शोध केन्द्रों में से एक यहां पुरे साल विपस्सना शिविरों का आयोजन होता रहता है.

ड्रैगन पैलेस विहार: यह बुद्ध विहार कामठी, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है. 14 एकड़ भूमि में फैले इस विहार में एक विशाल म्यूजियम, वातानुकूलित सभागार, एक सामुदायिक भवन एवं एक पुस्तकालय है.

कान्हेरी गुफा एवं अन्य स्थल: कान्हेरी गुफा मुंबई के बोरीवली में स्थित है. इसके आलावा महाराष्ट्र में दादर, चैत्यभूमि, राजगढ़, सतारा, पुणे, औरंगाबाद जिले में दर्शनीय स्तूप एवं अन्य बौद्ध अवशेष विद्यमान हैं.

छत्तीसगढ़

सिरपुर: रायपुर से 78 किमी. की दुरी पर महासमुंद जिले में स्थित यह स्थान छठी एवं 10वीं सदी में एक प्रमुख बौद्ध स्थल था और यहां चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भ्रमण किया था. सन् 2013 में परम पावन दलाई लामा के आने से इस स्थल का गौरव पुनः स्थापित हुआ है. उत्खनन से यहां 10 बुद्ध विहार व दस हजार बौद्ध भिक्खुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त कई बौद्ध स्तूप व नागार्जुन के आने के प्रमाण भी मिले हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है. नालंदा में चार बुद्ध विहार मिले हैं जबकि यहां अब तक 10 बुद्ध विहार के होने के साक्ष्य प्राप्त हो चुके है.

आंध्र प्रदेश

अमरावती स्तूप: गुंटूर जिले में स्थित इसी स्तूप से स्तूप उपासना की शुरुआत हुई थी. यह भारत में निर्मित सबसे वृहद् स्तूप था, हालांकि अब इसके अवशेष ही बचे हैं. बुद्ध धम्म के विख्यात आचार्य बुद्धघोष का पता यहीं से मिलता है. आन्ध्र प्रदेश में अब तक 150 बौद्ध स्थलों की खुदाई हो चुकी है. प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध धम्म यहां दूसरी सदी ईसा पूर्व से 14 वीं सदी तक अपने पुरे वैभव में मौजूद था व पुरे दक्षिण भारत में फैला.

चंदावरम स्तूप: यह दुर्लभ स्तूप आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले के चंद्रवरम में स्थित है. भारत के उतर से दक्षिण कांचीपुरम जाने के लिए एक पड़ाव था, संभवतः इसलिए यहां बुद्ध विहार बनवाया गया था.

विजयवाड़ा: बौद्ध विरासत को समेटे यहां उंडवल्ली गुफा है जो की उंडवल्ली ग्राम का ही हिस्सा है. गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित इस गुफा को भिक्खुओं के मठ के रूप में उपयोग में लाया जाता था.

कर्नाटक

सनाती: कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के चितापुर तहसील में स्थित सनाती बौद्ध वास्तुशिल्प के उत्कृष्टतम स्थलों में से एक है. भीमा नदी के तट पर स्थित सनाती को 1954 में पहचाना गया. 1964 से 1966 के दरम्यान पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विधिवत सर्वेक्षण पूरा हुआ. उत्खनन से शिलालेख, पक्की मिटटी की भृतिकाएं आदि प्राप्त हुए हैं. इसी इलाके में मौजूद अनेक स्तूपों से यहां बुद्ध धम्म के विस्तार की पुष्टि होती है.

कंगनाहल्ली: यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये गए उत्खनन से भीमा नदी के तट पर विशाल स्तूप, बाएं तट पर एक विहार परिसर तथा उसके समीप एक चैत्यगृह प्रकट हुए हैं.

गुजरात

जूनागढ़: तीसरी व चौथी सदी में निर्मित खपरा कोडिय गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है. जूनागढ़ जिला अशोक के काल से ही एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था. यहां अनेकों बौद्ध स्तूप, मठ, प्रस्तर गुफाएं व विशाल चैत्य हैं. अहमदाबाद से करीब 128 किमी. दूर बनास और रुपेन नदी के बीच मौजूद एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, जहां 12 सेलनुमा संरचना है जो पूर्व में बुद्ध विहार रहा होगा. चीनी यात्री वडनगर के आसपास के इलाको में आये थे जिन्होंने इन इलाकों का विस्तृत वर्णन भी किया है. पुरातत्विदों ने बुद्ध मूर्ति सहित करीब 2000 कलाकृतियां खोजी है, जो अब महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा के पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है.

हिमाचल प्रदेश

धनकर बौद्ध मठ: यह बौद्ध मठ धनकर ग्राम में हिमाचल के स्पिति में 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. स्पीति और पिन नदी के संगम पर स्थित यह स्थल दुनियां में बुद्ध धम्म के ऐतिहासिक विरासतों में स्थान रखता है.

कश्मीर

परिहासपुर: श्रीनगर से 26 किमी. की दुरी पर बारामुला के पास स्थित इस स्थल पर कई बुद्ध विहार, चैत्य व स्तूप पाए गए हैं.

हारवन बौद्ध स्तूप: श्रीनगर में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल की खोज सर अर्ल स्टेन ने की थी. यहां चौथी सदी में तृतीय बुद्ध धम्म संगीति का आयोजन हुआ था. यहां निर्मित स्तूप कुषाण काल के हैं. इस स्तूप का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है. खुदाई में प्राप्त अवशेषों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने म्यूजियम में रखा है वहीं कुछ अवशेष विश्व म्यूजियम में संरक्षित है.

अरुणाचल प्रदेश

तक्त्सांग मठ: यहां महान बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने ध्यान साधना की थी. इस मठ का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था. छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित यह मठ हरे भरे वन से घिरा हुआ है. यहां का शांत निर्मल माहौल मन को सुकून देता है.

गोरसम चोरटेन: तवांग कस्बे से 90 किमी. दूर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तूप है. ऐसी मान्यता है कि इस स्तूप का निर्माण 12वीं सदी में एक लामा प्राधार द्वारा किया गया था. गली गली में विस्तार लिए हुए अरुणाचल प्रदेश में आज अनेक मठ विद्धमान हैं, जिनमें उर्गेलिंग मठ, बोमडिला मठ इत्यादि प्रमुख हैं.

दो द्रुल चोर्टन स्तूप: यह गंगटोक के प्रमुख आकर्षण में एक है. इसे सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है. इसकी स्थापना त्रुलुसी रिम्पोचे ने 1945 ईस्वी में की थी. सिक्किम में भी अनेकों मठ मौजूद हैं.

पंजाब

संघोल: फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित एक गांव है जो चंडीगढ़ से 40 किमी दूर है. यहां प्रथम सदी में निर्मित बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं एवं एक महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्खु के अस्थि अवशेष और बौद्ध मठ भी सामने आए हैं.

गोवा

लेमगांव गुफा: लेमगांव गुफा भिक्खुओं द्वारा ध्यान व निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था. लेमगांव शब्द का मतलब है, लामाओं का निवास. यह स्थल उतरी गोवा के बिचोलिम शहर से 2 किमी दूर है.

राज्स्थान

विराट बौद्ध मठ: जयपुर में स्थित इस स्थल पर सम्राट अशोक यहां स्वयं आये थे. वर्षों तक यह बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का केंद्र रहा. यहां एक बौद्ध स्तूप भी है जिसका आकार सांची के स्तूप के कलाशिल्प से मिलता है.

तामिलनाडु

कवेरीपुमपट्टीनम: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में कवेरीपुमपट्टीनम के एक मंदिर में अनेको बुद्ध मूर्ति एवं कांस्य कलाकृतियों के प्राप्त होने से राज्य में बुद्ध धम्म के प्रभाव का पता चलता है. राज्य के ही नागपट्टीनम बुद्ध के काल के उन्नत भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए है जो विदेशी सहयोग से निर्मित थे.

तथागत बुद्ध से जुड़ी स्मृतियों, अवशेषों व धरोहरों की खोज निरंतर जारी है. उपरोक्त जानकारी से यह बात सामने है कि कि भारत देश में जहां देशों वहीं बुद्ध विद्यमान हैं. यह स्थिति तब है, जब बौद्ध धम्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया. भारतवर्ष का एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर कहता है की भारत बुद्धमय है. बुद्ध का शासन हमारे मन पर है. दुनिया के सभी देशों में खुदाई से बुद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं. कभी कभी तो युद्ध में विध्वंस के पश्चात बुद्ध की मुर्तिया भूमि के गर्भ से निकली. एक कहावत भी है कि ‘हुआ युद्ध निकले बुद्ध’. बुद्ध शालीनता से देश के हर राज्य में हर गांव-मुहल्ले में मौजूद हैं.

ईसा की प्रथम शताब्दी तक एशिया महादेश के अधिकतर देशों में बुद्ध धम्म स्थापित हो चुका था. इसकी आधारशिला ईसा पूर्व 250 के आस पास मौर्य वंश के यशस्वी सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म-प्रचार के लिए श्रीलंका भेजकर रख दी थी. ईसा की छठी शताब्दी के आस पास जब एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संक्रमण का दौर शुरू हुआ तो अरबी-तुर्की यात्रियों व्यापारियों को जगह जगह बुद्ध मिलते. वे यात्री व्यापारी चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका आदि जहां भी जाते, वहां के पगोडा, मठ या विहार और स्तूपों में उन्हें आंखे मूंदे, मुस्कुराती हुई एक सौम्य मूर्ति अवश्य दिखाई देती. यदि स्थानीय व्यक्तियों से वो मूर्तियों के विषय में अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते तो केवल एक ही उतर मिलता, यह ‘बुद्ध’ हैं. अन्ततः बुद्ध शब्द अरबी, फ़ारसी भाषा में अपभ्रंशित हो बुत हो गया, जिसका अर्थ ही मान लिया गया मूर्ति. बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग पांच सौ वर्षो के पश्चात भारत में महायानी शाखा ने बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना शुरू की और कालांतर में लगभग पूरे पश्चिम एशिया में बुद्ध फ़ैल गये. चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि सभी जगह. भारत में बुद्ध संस्कृति का प्रभाव एवं विस्तार देश के कोने कोने में है. यह बात प्रमाणिकता से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक सबसे ज्यादा साक्ष्य बुद्ध धम्म के होने के ही मिले हैं. खुदाई की सतत प्रक्रिया और बुद्ध धम्म के विश्व व्यापकता के स्वतः प्रमाण इसी खुदाई में मिलते रहे हैं. बुद्ध धम्म के कारण आज भी भारत विश्व गुरु के बैभव से विभूषित है. सम्राट अशोक के काल में भारत बुद्ध धम्ममय एक अखंड देश था. भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक (प्रजातांत्रिक) एवं आर्थिक रूप से समृद्ध था. इस धम्म का प्रसार भी यहीं से अन्य देशों में हुआ और खुदाई इसका प्रमाण भी देती हैं. आज दुनिया के 170 देशों में बौद्ध धम्म विद्यमान है. बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र में एक करोड़ बुद्धिस्ट हैं. इस आंकड़े से बौद्ध धम्म के प्रसार का अंदाजा लगाया जा सकता है. जहां तक भारत में बौद्ध धम्म के विभिन्न प्रमुख स्थलों की बात है तो यह देश बौद्धमय था और आज भी है. जागृत स्थल का विवरण केवल बुद्ध धम्म की एक छोटी सी भूमिका मात्र है.

बिहार

बोधगया: बिहार प्रदेश में स्थित यह वह स्थान है, जहां सिद्धार्थ को सम्यक सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाये. उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. आज बोधगया में अनेक देशों ने अपने बुद्ध विहार बनाए हैं. बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के दुसरे किनारे पर स्थित डुंगेश्वरी गुफा में कठिन तपस्या व ध्यान किया करते थे. यह गुफाएं आज भी मौजूद हैं. महाबोधि विहार यहां सबसे पवित्र और दुनिया के बौद्ध शिल्पों में से सबसे सुन्दर व भव्य निर्माणों में से एक है.

राजगीर: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल को बुद्ध के काल में राजगृह अथवा राजगढ़ भी कहा जाता था. पांच पर्वतो से घिरे होने के कारण सुरक्षित यह मगध राज्य की राजधानी भी थी. बुद्ध के समय यहां बिम्बिसार का शासन था. बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा व चतुर्थ वर्षावास यहीं बिताया था. राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था, वहां विशाल विहार बनवाया था जो आज भी विद्यमान है. जापान के सहयोग से यहां राजगीर के गृज्झकूट पर्वत पर विशाल विश्व शांति स्तूप व भव्य विहार निर्मित हुआ है.

वैशाली: बिहार राज्य में स्थित यह स्थल बुद्ध के काल खंड में लिच्छिवी वंश की राजधानी के तौर पर विश्व का प्रथम प्रजातांत्रिक राज्य था. बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्षावास में बुद्ध प्रथम बार वैशाली आएं. उन्होंने पांचवा वर्षावास भी यहीं गुजारा. भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ की स्थापना यहीं की, नगरवधू आम्रपाली यहीं पर संघ में शामिल हुई. बुद्ध ने तेवज्ज सूत, महाली सूत, रतन सूत सहित अनेक सुतों की देशना यही की थी. बिहार राज्य की राजधानी पटना से 40 किमी की दुरी पर स्थित इसी वैशाली में बुद्ध ने अपने निर्वाण की पूर्व घोषणा की थी.

केसरिया: बिहार के ही पटना से 105 किमी की दुरी पर व चंपारण जिले में स्थित 104 फीट ऊंचा यह स्तूप विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे स्तूपों में से एक है. सन् 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कर इसके अस्तित्व को दुनिया के समक्ष अनावृत किया गया. ऐसी मान्यता है की बुद्ध जब वैशाली से केसरिया के लिए विदा हो रहे थे तब वैशाली के लोगों को भिक्षापात्र दान में दिया था. इसके पश्चात इस भिक्षापात्र को वैशाली के मठ में रखा गया जहां किसान और फल व्यापारी अपनी फसल काटने के बाद सर्वप्रथम इसी पात्र को समर्पित करते थे.

नालंदा: बिहार के पटना से 80 किमी की दूरी पर स्थित नालंदा विश्विद्यालय के रूप में विश्व विख्यात नालंदा महाविहार कभी पूरे विश्व समूह का गौरव था. यह मानव के विकास और प्रकृति से समन्वय से जुड़े शुद्ध ज्ञान का केंद्र था. अपने पूर्ण वैभव में यहां 10 हजार विद्यार्थी और 2 हजार अध्यापक थे. यहां के कुछ प्रसिद्ध छात्रों में इत्सिंग, ह्वेनसांग, फ़ो–ताऊ-माऊ, ताओ शिंग, हुएं चाओ, धर्मस्वामिन, आर्यभट् आदि प्रमुख हैं. शिक्षकों में यहां 1 हजार शिक्षक ऐसे थे जो 30 विषयों के ज्ञाता थे व शिक्षा दे सकते थे. नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किमी. दूर राजगीर में 433 एकड़ भूमि में निर्माणधीन व संचालित नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः दुहराने की दिशा में अग्रसर है.

विक्रमशिला महाविहार: बिहार राज्य में स्थित इस स्थल की खुदाई में एक पुस्तकालय, स्तूप और वृहद् मठ प्राप्त हुआ है.

उत्तर प्रदेश

सारनाथ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित व वाराणसी रेलवे स्टेशन से 5 किमी. की दुरी पर यह स्थल बुद्ध धम्म में एक प्रतीक स्थल के रूप में विश्व विख्यात है. यही वह पवित्र स्थल है, जहां बुद्ध ने अपनी प्रथम देशना (उपदेश) की थी. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबके कल्याण हेतु बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच पुराने मित्रो को धम्मोप्देश दिए. पहली बार बताया की उन्होंने कल्याणकारी आर्य अष्टांगिक मार्ग खोज लिया है. इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्खु संघ की स्थापना भी की.

कुशीनगर: उतर प्रदेश का यह जिला बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है. यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है. यहीं भगवान बुद्ध ने अंतिम सांसे ली थी. यहां भगवान बुद्ध ने दो साल वृक्षों के बीच में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. यहां भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण नामक विशाल स्तूप विद्यमान है. जहां बुद्ध ने अंतिम सांसे ली वह स्थल भी मौजूद है. पुराने खंडहर आज भी अपने इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं.

जौनपुर: मुख्यालय से 55 किमी दूर मादरडीह गांव में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में उत्खनन कार्य संपन्न हो रहा है. सर्वेक्षण कर रही टीम को स्तूप व बुद्ध विहार होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. बुद्ध विहार की दीवार के अवशेष भी मिले हैं. अब तक के उत्खनन से यह ध्वनित हो रहा है की लगभग ढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व यहां नगरीय सभ्यता मौजूद थी. संभव है कि यह स्थान विशेष व्यापार–वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा हो.

उत्तर प्रदेश में ही बुद्ध के अन्य तीर्थस्थलों में श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी एवं मथुरा आदि है.

मध्य प्रदेश

साँची: मध्य प्रदेश में स्थित साँची बौद्ध स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है. स्तूपों के लिए प्रसिद्ध यहां कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं. ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवी सदी के दरम्यान बने स्तूप, मठों, विहार और स्तंभों के लिए जाना जाता है. यहां निर्मित स्तूप तोरणों से घिरे हैं. स्तूप के द्वार की मेहराब पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र खुदा है. यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. साँची में कुल 36 मठ, 18 विहार, एक स्तूप के साथ ही एक अशोक स्तंभ मौजूद है. 1854 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग ने यहां खुदाई करवाई थी.