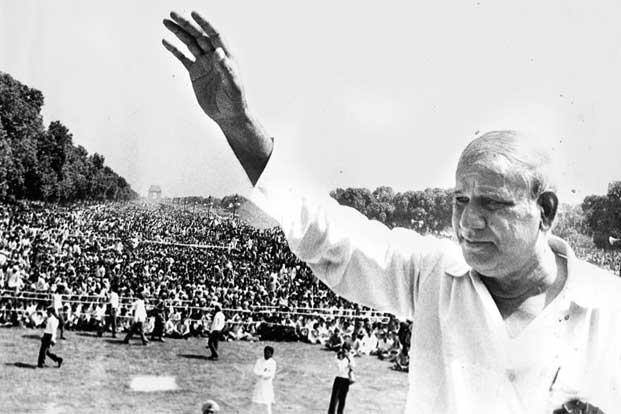

आज कांशीराम साहब का जन्मदिन है जो कि भारत के शोषित वंचित समाज के लिए एक उत्सव का दिन है। कांशीराम साहब अपने जमाने के करिश्माई नेता थे जिन्होंने पहली बार हजारों साल से शोषित वंचित समाज को उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति असल में सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति की परछाई होती है। इस बात को वो बार-बार सिद्ध करते थे और नए-नए शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते थे कि ‘जिस समाज में गैर राजनीतिक जोड़े मजबूत नहीं होती वह अपनी राजनीति भी नहीं चला सकता’। यह बात भारत के ओबीसी दलितों और आदिवासियों के लिए बिल्कुल सही बात है। यह बात कई अर्थों में महिलाओं पर भी लागू होती हैं। महिलाएं इस देश में ही नहीं दुनिया भर की 50% आबादी का निर्माण करती हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुषों की पितृसत्ता और ईश्वरवादी संस्कृति के अधीन है।

आज कांशीराम साहब का जन्मदिन है जो कि भारत के शोषित वंचित समाज के लिए एक उत्सव का दिन है। कांशीराम साहब अपने जमाने के करिश्माई नेता थे जिन्होंने पहली बार हजारों साल से शोषित वंचित समाज को उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति असल में सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति की परछाई होती है। इस बात को वो बार-बार सिद्ध करते थे और नए-नए शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते थे कि ‘जिस समाज में गैर राजनीतिक जोड़े मजबूत नहीं होती वह अपनी राजनीति भी नहीं चला सकता’। यह बात भारत के ओबीसी दलितों और आदिवासियों के लिए बिल्कुल सही बात है। यह बात कई अर्थों में महिलाओं पर भी लागू होती हैं। महिलाएं इस देश में ही नहीं दुनिया भर की 50% आबादी का निर्माण करती हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुषों की पितृसत्ता और ईश्वरवादी संस्कृति के अधीन है।

इसलिए महिलाओं की अपनी राजनीति अपनी समाज नीति अपना साहित्य अपना अलग सौंदर्यशास्त्र अभी तक निर्मित नहीं हो पाया है। पूरी दुनिया में महिलाओं की इस स्थिति से भारत के दलितों ओबीसी और आदिवासियों की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरह महिलाओं का सोचने समझने का ढंग पुरुषों के द्वारा तय किया जाता है, उसी तरह भारत के दलितों ओबीसी आदिवासियों के सोचने समझने का ढंग भी ऊंची जाति के हिंदुओं और ब्राह्मणों द्वारा जारी किया जाता है। भारत के दलित, ओबीसी और आदिवासी अपनी मूल धार्मिक सामाजिक विरासत को नहीं पहचानते हैं इसीलिए वे अपने पूर्वजों के दमन का इतिहास नहीं जानते। इसीलिए वे भविष्य में अपने लिए अच्छे या बुरे की पहचान भी नहीं कर पाते हैं।

बहुजन समाज (अर्थात ओबीसी, दलित, आदिवासी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक) के लिए अच्छे या बुरे की पहचान करने में कांशीराम साहब बहुत माहिर थे। वे जानते थे कि सदियों से इन बहुजनों की वास्तविक समस्या धार्मिक और सामाजिक समस्या रही है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की दिशा में पहले कदम उठाए थे। कांशीराम साहब जिस राजनीतिक क्रांति का नक्शा बना रहे थे वह असल में सामाजिक क्रांति, संस्कृति क्रांति से होकर गुजरती थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके जाने के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव का कार्य राजनैतिक कार्य की तुलना में पीछे रह गया। और इसी बात का दुष्परिणाम हम देखते हैं कि उत्तर भारत में बहुजन आंदोलन सिर्फ राजनीति तक सीमित रह गया है। लेकिन इस असफलता के बावजूद कांशीराम साहब का राजनीतिक मॉडल काफी हद तक सफल रहा और उस मॉडल ने भारत के बहुजनों को पहली बार उनकी असली ताकत का एहसास कराया।

करिश्माई कांशीराम पुस्तक आर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

सदियों से शोषित एवं वंचित बहुजनो के बीच एक नई क्रांति चेतना और नई तर्कसंगत विचार प्रणाली का लगातार प्रचार करना कांशीराम साहब के लिए पहली प्राथमिकता थी। वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बेनकाब करने के लिए हर मंच से हर संभव भाषा और शैली में बात करते थे। वे अपने मंचों से रोजमर्रा की जीवन की घटनाओ, कहावतो, मुहावरों, किस्से कहानियां इत्यादि के जरिए बात करते हुए लोगों के मन में प्रवेश कर जाते थे। अपने दौर में उन्होंने जिस महान संगठन का और महान नेतृत्व का निर्माण किया उसने बहुत दूर तक बहुजनों में सामाजिक राजनीतिक चेतना की मशाल जलाई।

कांशीराम साहब ने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंप्लाइज फेडरेशन अर्थात बामसेफ का निर्माण किया, इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अर्थात DS4 का निर्माण किया, बाद में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ जिसने भारत की राजनीति को बदलकर रख दिया। इन संस्थाओं के कामों को ठीक से देखें तो पता चलता है कि कांशीराम साहब एक बड़ी राजनीतिक शुरुआत करने के पहले सामाजिक व सांस्कृतिक शुरुआत के लिए कदम बढ़ा रहे थे। बामसेफ और DS4 ने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए अपने अपने तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने के बाद उन्होंने स्वयं यह बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद प्रयासों को संगठित करना है। इसके अलावा बामसेफ और DS4 का कार्य सामाजिक व सांस्कृतिक दिशा में होगा।

बामसेफ की कार्यप्रणाली में अगर गौर से झांककर देखें तो हमें कुछ नई बातें पता चलती हैं। बामसेफ ने नए जमाने के हिसाब से नई भाषा शैली में समाज तक पहुंचने की कोशिश की। यह प्रयास और यह समाज में जागृति पैदा करने का यह एकदम नया मॉडल था। इस मॉडल पर कांशीराम साहब और उनके मित्र डीके खापर्डे साहब की क्रांति चेतना की गहरी छाप थी। बामसेफ ने बहुजन समाज में नई सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति चेतना फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर नए साहित्य का निर्माण किया। इस नए बहुजन साहित्य की विचारधारा फूले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित थी।

बामसेफ की कार्यप्रणाली में अगर गौर से झांककर देखें तो हमें कुछ नई बातें पता चलती हैं। बामसेफ ने नए जमाने के हिसाब से नई भाषा शैली में समाज तक पहुंचने की कोशिश की। यह प्रयास और यह समाज में जागृति पैदा करने का यह एकदम नया मॉडल था। इस मॉडल पर कांशीराम साहब और उनके मित्र डीके खापर्डे साहब की क्रांति चेतना की गहरी छाप थी। बामसेफ ने बहुजन समाज में नई सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति चेतना फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर नए साहित्य का निर्माण किया। इस नए बहुजन साहित्य की विचारधारा फूले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित थी।

कांशीराम साहब ने शोषित समाज को शोषण से मुक्त होने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार दिया वो राजनीतिक नहीं था। इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक बदलाव की भूमिका का निर्माण करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श को बदलने की जरूरत पर जोर दिया था। इसीलिए बामसेफ की बैठकों में वे राजनीतिक भाषण और बातचीत के साथ-साथ पोस्टर, बैनर, गीत संगीत, कविता, नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्य इत्यादि का आयोजन करवाते थे। इस तरह ना सिर्फ बड़ी संख्या में आम आदमी बामसेफ से जुड़ते थे, बल्कि वे सरल भाषा में और मनोरंजक शैली में फुले अंबेडकर विचारधारा को आत्मसात भी करते थे। उन्होंने एक चलता फिरता अंबेडकरी मेला भी शुरू किया था। इसके जरिए बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर रोशनी डाली जाती थी। बाबा साहब की जीवनी के माध्यम से चित्र और गीत संगीत में पिरोकर बहुजनों को जागरूक करने का यह नया ही तरीका था। इसीलिए यह तरीका रूखी सूखी भाषण बाजी से बहुत ज्यादा प्रभावशाली था।

सामाजिक और राजनीतिक चेतना का निर्माण करने के साथ ही उन्होंने शोषण के खिलाफ जमीन पर संघर्ष करने की जरूरत पर भी बल दिया। इसीलिए उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का निर्माण करके बहुजन समाज के छात्रों युवाओं और महिलाओं के शोषण को रोकने की कोशिश की। इस मंच के द्वारा सामाजिक शोषण और अत्याचार के मुद्दों की शोषण की ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ रखकर व्याख्या की जाती थी। इसके जरिए भारत के ओबीसी दलितों और महिलाओं के शोषण की घटनाओं का विचारधारा के आधार पर खुलासा किया जाता था। यह एक ताकतवर तरीका था जिसने भारत के 85% बहुजन वोटर्स को ब्राह्मणवाद के खिलाफ लामबंद किया। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को उनके जीवन की सबसे गहरी समस्याओं का कारण समझाते हुए उसके निवारण के लिए खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। दलित बहुजन समाज के लिए ऐसी रणनीति की कल्पना करना साहब कांशीराम की सामाजिक राजनीतिक सूझबूझ का ही नतीजा था।

सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के केंद्र में धर्म की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए साहब कांशीराम धर्म की दिशा में काम करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। बाबासाहब अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलते हुए वे भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लेना चाहते थे। इस सिलसिले में सन् 2003 में कांशीराम साहब ने घोषणा की थी कि वह सन् 2006 में अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी सुश्री मायावती के साथ बौद्ध धर्म अपना लेंगे। सन 2006 में बाबासाहेब आंबेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 100 साल पूरे हो रहे थे। इस समय खुद बौद्ध धर्म अपनाने का उनका निर्णय भारत के ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वो अकेले ही उत्तर भारत के तीन करोड़ बहुजन लोगों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं हो सका और इसी साल कांशीराम साहब दुनिया छोड़ गए।

कांशीराम साहब द्वारा बताया हुआ यह बड़ा कदम कभी नहीं उठाया जा सका। बाद में जिस तरीके से बहुजन राजनीति आगे बढ़ी उसमें किसी अन्य नेता में इतना साहस नहीं था कि वह इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कोशिश करें। कांशीराम साहब के जाने के बाद ना केवल धार्मिक क्रांति की कोशिशें ढीली पड़ गई बल्कि राजनीति का अवसरवाद ने बहुजन राजनीति को ही खोखला बना दिया। अब बहुजन राजनीति के पास न अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें बचीं हैं और न राजनीतिक ताकत बची है। इस पतन के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के उपकरणों का निर्माण करने की चेतना भी धीमी पड़ गई है। इन सब बातों ने कांशीराम साहब के जीवन भर की कमाई को बहुत कमजोर कर दिया। आज भी अधिकतर बहुजन युवा बड़े बदलाव की बात करते हैं तो उस बदलाव की प्रस्तावना केवल राजनीति तक ही सीमित रह जाती है। भारत की ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के युवा धार्मिक सामाजिक बदलाव के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की बात समझते ही नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ देखें तो ब्राह्मणवादी विचारधारा ने इन्हें युवाओं के दिमाग में घुसकर सबसे पहले धार्मिक और सामाजिक बदलाव साधा है उसके बाद अपनी ब्राह्मणवादी राजनीति को मजबूत किया है। भारत के ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं सहित भारत के अल्पसंख्यकों को यह बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए जो शुरुआत की थी उन्हें अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाना होगा। ब्राह्मणवादी ताकतों की सफलता से शिक्षा लेना हमारी पहली आवश्यकता है। ब्राह्मणवादी ताकतें इसलिए सफल होती जा रही हैं क्योंकि उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को राजनीतिक बदलाव से पहले लागू किया। आज गली गली में भारत के ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के युवा एक धर्म विशेष के मंदिर निर्माण के मुद्दे पर उत्तेजित होकर घूमा करते हैं। तरह तरह की यात्राओं जगराते और पंडालों में गीत और संगीत के आयोजनों में नाचते रहते हैं। इस तरह उनके अपने दिमाग में अपने पूर्वजों के शत्रुओं का धर्म गहराई से जड़े जमा चुका है। इसीलिए ब्राह्मणवादी राजनीति भारत के ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की ताकत से इतनी मजबूत होती जा रही है।

साहब कांशीराम इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने बाबा साहब के साहित्य का अध्ययन करते हुए इस बात को समय पर समझ लिया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणवादी धर्म और राजनीतिक शक्तियां ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के सहयोग बिना आगे नहीं बढ़ सकती। वे अपने समय में इन बहुजन युवाओं को ब्राह्मण धर्म की चपेट में आकर अपनी ही कौम के साथ गद्दारी करते हुए देख रहे थे। ना केवल शासन-प्रशासन में बल्कि जीवन के हर आयाम में इस तरह की गद्दारी को उन्होंने खूब पहचाना था। इसीलिए उन्होंने चमचा युग नाम की एक छोटी सी पुस्तक में इस पूरे षड्यंत्र को बहुत बारीकी से बेनकाब किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह बहुजन समाज बाबासाहेब आंबेडकर के साहित्य को नहीं पढ़ पाया है, उसी तरह साहब कांशीराम के विचारों से भी बहुजन समाज ठीक से परिचित नहीं हुआ है।

आज कांशीराम साहब के जन्मदिन के पवित्र अवसर पर हम सब को संकल्प लेना चाहिए कि हम कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज को यह बात गहराई से समझने चाहिए कि जब तक फुले अंबेडकर विचारधारा और कांशीराम साहब की नसीहत को नहीं अपनाया जाएगा तब तक गांव गांव गली मोहल्ला में बहुजनों का शोषण होता रहेगा। शोषण से मुक्ति के लिए राजनीति एक बड़ा हथियार है लेकिन राजनीति का निर्माण धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से ही हो सकता है। इसलिए सीधे-सीधे राजनीति में अपनी ताकत और दिमाग लगाने से बेहतर है कि पहले समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव लाया जाए। जब लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना बदलती है तब राजनीतिक चेतना अपने आप बदल जाती है। यही बाबासाहेब आंबेडकर का अंतिम निर्णय था। यही कांशीराम साहब का भी अंतिम निर्णय था। अब हमें चाहिए कि हम बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम साहब के अंतिम निर्णय को अपना पहला निर्णय बनाएं और नई सामाजिक धार्मिक क्रांति की मशाल जलाएं। देखना होगा कि बहुजन समाज का कौन सा नया कांशीराम सामने आकर मान्वयर कांशीराम के तीन करोड़ बहुजनों को बौद्ध बनाने के सपने को पूरा करेगा।

संजय श्रमण गंभीर लेखक, विचारक और स्कॉलर हैं। वह IDS, University of Sussex U.K. से डेवलपमेंट स्टडी में एम.ए कर चुके हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) मुंबई से पीएच.डी हैं।