“Sometimes the simplest things are the most profound. My job is to bring out in people & what they wouldn’t dare do themselves“

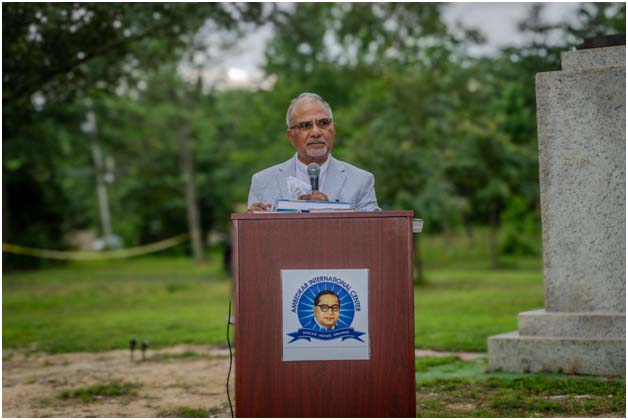

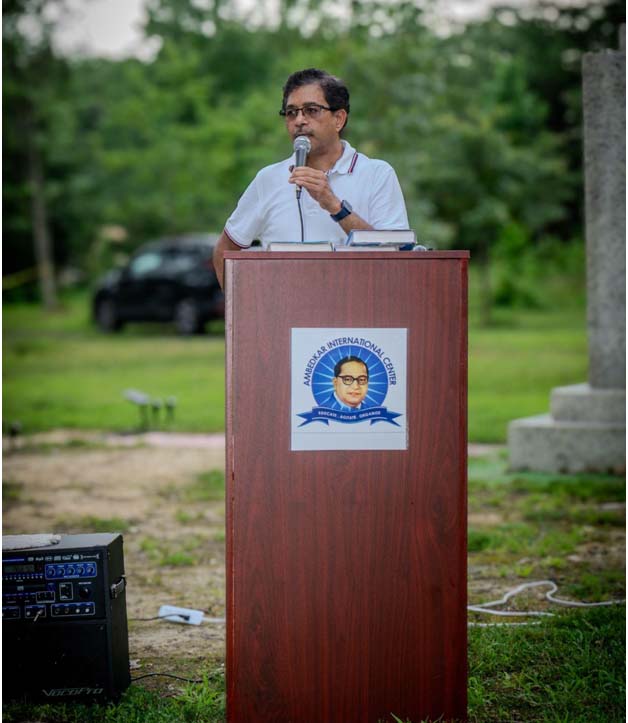

13th Foundation Day Celebration of Ambedkar International Center (AIC) in America

“In the 1980s, it was considered a great matter of pride in Western Uttar Pradesh if someone got admitted to an MBBS program. When Rahul Ji from our neighboring village secured admission, his name echoed across the nearby districts for years.”

“In the 1980s, it was considered a great matter of pride in Western Uttar Pradesh if someone got admitted to an MBBS program. When Rahul Ji from our neighboring village secured admission, his name echoed across the nearby districts for years.”

These sentiments were conveyed to me by my esteemed colleague, Dr. Rajvir Singh, a long-standing associate of the Kanshi Ram movement and currently a Professor of Chemistry at the University of Bridgeport, Connecticut. It was Dr. Singh who introduced me to Dr. Rahul Deepanker in 2021. Dr. Deepanker has been living near Chicago, USA, for the past 50 years. Since our first conversation, each interaction with him has been intellectually enriching and inspiring. My deep admiration for him stems from his warm nature, intellectual clarity, and steadfast commitment to social transformation. His love for knowledge is evident in his extensive personal library- or rather, libraries- and his deep interest in American politics and global affairs, which continue to inspire young researchers like me.

This year, the Ambedkar International Center (AIC), based in Maryland, USA, invited Dr. Rahul Deepanker as a Distinguished Guest on its 13th Foundation Day. A highly respected medical professional, dedicated social thinker, and follower of Buddhist philosophy, Dr. Deepanker shared insights into his life—a remarkable blend of clinical excellence, intellectual curiosity, and deep-rooted commitment to social justice.

This year, the Ambedkar International Center (AIC), based in Maryland, USA, invited Dr. Rahul Deepanker as a Distinguished Guest on its 13th Foundation Day. A highly respected medical professional, dedicated social thinker, and follower of Buddhist philosophy, Dr. Deepanker shared insights into his life—a remarkable blend of clinical excellence, intellectual curiosity, and deep-rooted commitment to social justice.

Dr. Deepanker hails from Ooncha Gaon in Bulandshahr district of Uttar Pradesh. He completed his MBBS from Meerut Medical College in 1975. During his college years, he was inspired by speeches from prominent Ambedkarite leaders like Buddh Priya Maurya and Sangh Priya Gautam, which sparked his interest in Dr. B. R. Ambedkar’s writings. After completing his MBBS in 1975–76, he undertook residency at Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi. In 1979–80, he cleared the preliminary Indian Administrative Service (IAS) exam. However, that same year marked a turning point in his life. After receiving marriage proposals from a US based family, he married Sujatha Ji and moved to the United States on July 20, 1980, beginning a remarkable journey as a medical doctor.

From 1981 to 1984, he completed his residency at Grant Hospital of Chicago under the American Board of Internal Medicine. Thereafter, he served for nearly four decades at Riverdale Medical Center, earning trust not just from the administration but also deep respect from the medical fraternity. He eventually became the President of the hospital, leading a team of over 300 healthcare professionals.

From 1981 to 1984, he completed his residency at Grant Hospital of Chicago under the American Board of Internal Medicine. Thereafter, he served for nearly four decades at Riverdale Medical Center, earning trust not just from the administration but also deep respect from the medical fraternity. He eventually became the President of the hospital, leading a team of over 300 healthcare professionals.

Alongside his medical practice, Dr. Deepanker has maintained a deep interest in issues of caste-based inequality and social justice. In his mid-forties, he pursued a Master’s degree in Liberal Arts from University of Chicago to develop a critical understanding of society and contribute to the upliftment of marginalized communities. Over a period of time, he made close connections with American scholars like Professor Owen M. Lynch, Gail Omvedt, Christopher Queen and many others.

His time in the U.S. has been closely tied to prominent Ambedkarites. In the 1970s, under the leadership of Dr. Shobha Singh, an organization named VISION (Volunteers in Service of Oppressed and Neglected) was founded. Through his association with VISION, he worked closely with scholars and Ambedkarite thinkers such as Dr. Shobha Singh, Dr. Har Dayal, Dr. Laxmi Narayan Bairwa, P. N. Arya, P. P. Laxman, and Velu Annamalai, gaining first-hand experience of the movement. Dr. Deepanker’s father-in-law, Shri Dinesh Singh Anand, was a dedicated Ambedkarite and author of two books, significantly shaping his social thought.

Inspired by Dr. Ambedkar’s vision of inclusive education, in 1997, he established the Deepanker Kanya Inter-College in his ancestral village in Uttar Pradesh. To this day, the school offers free education to over 500 girls from diverse caste backgrounds each year.

Inspired by Dr. Ambedkar’s vision of inclusive education, in 1997, he established the Deepanker Kanya Inter-College in his ancestral village in Uttar Pradesh. To this day, the school offers free education to over 500 girls from diverse caste backgrounds each year.

In 1989, he founded the organization New Republic India (NRI) and in 1994, the Indian Buddhist Association. From 1996 to 2018, he served as a Board Member and Trustee of the Parliament of the World’s Religions, representing the Buddhist tradition and bringing a critical anti-caste perspective to global interfaith dialogues. Around 20 years ago, he had the honor of meeting His Holiness the Dalai Lama personally in Dharamshala.

Dr. Deepanker has also maintained a deep engagement with Indian politics. Over the years, he has formed close ties with leading Dalit politicians such as Ram Vilas Paswan and Lalu Prasad Yadav, often inviting them to speak at public gatherings in the U.S. Notably, former Prime Minister V. P. Singh and senior journalist late Shri Kuldip Nayar also spent time at his residence. These political associations further deepened his activism, leading him to contest the 2014 Lok Sabha election from Bulandshahr as an Aam Aadmi Party (AAP) candidate.

Dr. Deepanker has also maintained a deep engagement with Indian politics. Over the years, he has formed close ties with leading Dalit politicians such as Ram Vilas Paswan and Lalu Prasad Yadav, often inviting them to speak at public gatherings in the U.S. Notably, former Prime Minister V. P. Singh and senior journalist late Shri Kuldip Nayar also spent time at his residence. These political associations further deepened his activism, leading him to contest the 2014 Lok Sabha election from Bulandshahr as an Aam Aadmi Party (AAP) candidate.

In addition to all of this, Dr. Deepanker is also one of the founding members of AIC. On the occasion of its 13th Foundation Day, AIC honored Dr. Deepanker for his outstanding social work and requested him to continue guiding the organization with his vision.

It was an honor to emcee the event. The featured guest speakers: Dr. Saswati Natta and Bhante Revatha. Among the attendees were AIC President Shri Vijay Shankar Gautam, Rakesh Gupta, Sanjay Kumar, Mahendra Kumar, Kumar Natta, Vivek Ashoda, AIC Secretary Michelle B., Lakshman Nakka, and senior members like Ravi Ambedkar, Anju Gautam, Kavita Kumar, Shirish (photographer), along with several university students from Maryland, Virginia, and Washington D.C. Ambedkarites from Connecticut, New Jersey, New York, Delaware, Maryland and Virginia participated in the event.

It was an honor to emcee the event. The featured guest speakers: Dr. Saswati Natta and Bhante Revatha. Among the attendees were AIC President Shri Vijay Shankar Gautam, Rakesh Gupta, Sanjay Kumar, Mahendra Kumar, Kumar Natta, Vivek Ashoda, AIC Secretary Michelle B., Lakshman Nakka, and senior members like Ravi Ambedkar, Anju Gautam, Kavita Kumar, Shirish (photographer), along with several university students from Maryland, Virginia, and Washington D.C. Ambedkarites from Connecticut, New Jersey, New York, Delaware, Maryland and Virginia participated in the event.

बाबासाहेब के नाम पर केजरीवाल सरकार ने किया था करोड़ों का घोटाला? जांच शुरू

दिल्ली। ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ जिसके बूते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पढ़े लिखे दलितों का भरोसा जीता था, अब विवादों में घिर गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार पर 145 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है।

दिल्ली। ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ जिसके बूते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पढ़े लिखे दलितों का भरोसा जीता था, अब विवादों में घिर गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। केजरीवाल सरकार पर 145 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है।

अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों का भरोसा जीतकर सत्ता हासिल की, लेकिन इसी समाज के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई इस योजना में भ्रष्टाचार किया। आरोप है कि योजना का बजट मात्र 15 करोड़ रुपये था, लेकिन 142 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिलों को मंजूरी दी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद इस हेराफेरी की जांच एटीएस यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है।

दिल्ली सरकार के वर्तमान सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि इसमें करीब 35 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद ने बुधवार 16 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि-

“आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2018 में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर छात्रवृत्ति देने की एक योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत छात्रों को विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दिलाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब कोविड काल में कोई छात्र कोचिंग नहीं जा रहा था, उस समय भी बच्चों को पढ़ाने के नाम पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 145 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।“

बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2018 में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर छात्रवृत्ति देने की एक योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य एससी-एसटी समाज के युवाओं को विदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिला होने पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस योजना के बूते आम आदमी पार्टी का दलितों में जनाधार बढ़ा था, लेकिन इस नए घोटाले का आऱोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर साख पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

खामोश बौद्धिक योद्धा थे प्रोफेसर नंदू राम

कुछ नायक खामोश होते हैं। उनकी कोई प्रचारक सेना नहीं होती, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलता। वे न तो अपने संघर्ष की मार्केटिंग करते हैं, न ही उपलब्धियों का ढोल पीटते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद, एक खालीपन रह जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक प्रतिष्ठित पद पर थे, बल्कि इसलिए कि वे विचार, मूल्य और दृष्टिकोण छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर नंदू राम ऐसे ही एक नायक थे। एक खामोश, कर्मठ, गहराई से प्रतिबद्ध नायक।

कुछ नायक खामोश होते हैं। उनकी कोई प्रचारक सेना नहीं होती, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलता। वे न तो अपने संघर्ष की मार्केटिंग करते हैं, न ही उपलब्धियों का ढोल पीटते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद, एक खालीपन रह जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक प्रतिष्ठित पद पर थे, बल्कि इसलिए कि वे विचार, मूल्य और दृष्टिकोण छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर नंदू राम ऐसे ही एक नायक थे। एक खामोश, कर्मठ, गहराई से प्रतिबद्ध नायक।

मुझे उनसे पहली बार मिलने का अवसर तब मिला जब मैंने उनके द्वारका स्थित आवास पर लंबी बातचीत की थी। उस बातचीत ने न सिर्फ एक समाजशास्त्री को, बल्कि एक संजीदा इंसान, एक संवेदनशील शिक्षक और एक विचारशील दलित बुद्धिजीवी को मेरे सामने प्रस्तुत किया। मुझे याद है, वह कितने सहज और सरल थे। उन्हें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वे जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के पहले दलित प्रोफेसर रह चुके हैं, और वहां के सोशल साइंस स्कूल के डीन भी।

नंदू राम सिर्फ प्रोफेसर नहीं थे, वह भारतीय समाजशास्त्र को दलित दृष्टिकोण देने वाले पहले सार्थक हस्ताक्षर थे। जब वह जेएनयू पहुंचे थे, तब सुखदेव थोरात और तुलसीराम जैसे लोग वहां छात्र थे। सोचिए, वह कितने बड़े कद के थे, लेकिन कोई आभामंडल नहीं एक शांत संयम और स्पष्ट विवेक। आज के समय में जब बुद्धिजीविता कई बार प्रदर्शन बन गई है, नंदू राम उस दौर के प्रतीक थे जहां बौद्धिकता एक साधना थी।

उनकी शैक्षणिक यात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से शुरू होकर आईआईटी कानपुर और फिर जेएनयू तक पहुंची। 1978 में जेएनयू के सोशल साइंस स्कूल में उन्होंने बतौर पहले दलित शिक्षक ज्वाइन किया, तब आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं थी। वहां से लेकर 2011 में रिटायरमेंट तक उन्होंने न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि जेएनयू में अंबेडकर चेयर की स्थापना में भी केंद्रीय भूमिका निभाई।

उनकी पीएचडी का विषय ‘Social Mobility and Status Identification among Scheduled Castes’ था- जो उस समय के समाजशास्त्रीय विमर्श में एक नई धारा की शुरुआत थी। उन्होंने चार दशकों में तीन दर्जन से अधिक शोध लेख और कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जिनमें The Mobile Scheduled Castes: Rise of a New Middle Class, Beyond Ambedkar: Essays on Dalits in India, और पाँच खंडों में प्रकाशित Encyclopedia of Scheduled Castes in India प्रमुख हैं। इन कृतियों के माध्यम से उन्होंने दलित समाज के बदलते स्वरूप, मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और जाति-आधारित सामाजिक संरचनाओं पर गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया।

नंदू राम का योगदान केवल भारतीय विमर्श तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दक्षिण एशियाई जाति संरचना, सामाजिक बहिष्कार और समावेशन पर वैश्विक स्तर पर संवाद को दिशा दी। उनकी रचनाएं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, और टोरंटो यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनीं। वह भारत सरकार और कई विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अकादमिक काउंसिलों के सदस्य रहे। उन्होंने ‘दलित विमर्श’ को अकादमिक वैधता दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका जन्म एक बेहद साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता हलवाहे थे, मां दूसरों के घरों में गोबर लिपती थीं, और भाई बनारस में रिक्शा चलाते थे। लेकिन उन्होंने इस पृष्ठभूमि को कमजोरी नहीं, ऊर्जा में बदला। बीएचयू और फिर जेएनयू तक की उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा अगर ठान ली जाए, तो जाति की सारी दीवारें पार की जा सकती हैं।

उन्होंने हमेशा कहा कि दलित शिक्षक की जिम्मेदारी केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान उत्पादन को चुनौती देना भी होता है जो सदियों से वर्चस्व की भाषा में लिखा गया है। उन्होंने बाबा साहेब की शिक्षाओं को समाजशास्त्र की कक्षा में लाकर नई पीढ़ी को वह दृष्टि दी, जो आज भी समाज के हर स्तर पर प्रासंगिक है।

उनकी आत्मकथा अधूरी रह गई। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने इसका शीर्षक सोच लिया था- “Stayers and Movers”, यानी वो लोग जो रुक गए और वो जो आगे निकल गए। यह शीर्षक ही बता देता है कि नंदू राम समाज के गतिशील अनुशीलक थे, जो समाज में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को न केवल पहचानते थे, बल्कि उन्हें समाजशास्त्र की भाषा में दर्ज भी करते थे।

मुझे आज यह कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रोफेसर नंदू राम हमारे समय के ‘अज्ञात योद्धा’ थे। उन्होंने शिक्षण, शोध और संस्थानिक नेतृत्व के ज़रिए जो खामोश क्रांति चलाई, वह नई पीढ़ी के दलित स्कॉलर्स के लिए मशाल बन चुकी है। वह डॉ. अंबेडकर के विचारों को विश्वविद्यालय की दीवारों से जोड़ने वाले सेतु थे। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनके शैक्षणिक अधूरे प्रोजेक्ट, और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाए।

नमन, प्रो. नंदू राम सर। आप नहीं हैं, लेकिन आपकी दृष्टि, आपके विचार, और आपके शब्द हमारे बीच जीवित हैं।

जेएनयू के पहले दलित प्रोफेसर नंदू राम का निधन

नई दिल्ली। देश के प्रख्यात समाजशास्त्री, शिक्षाविद् और दलित चिंतक प्रोफेसर नंदू राम का शनिवार 13 जुलाई की सुबह निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। प्रो. नंदू राम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के सामाजिक विज्ञान विभाग में पहले दलित प्रोफेसर और डीन रहे। वे डॉ. अंबेडकर चेयर इन सोशियोलॉजी के संस्थापक प्रोफेसरों में शामिल थे। उनके निधन से भारत ने एक ऐसा बौद्धिक योद्धा खो दिया है, जिसने समाजशास्त्र को सिर्फ अध्ययन नहीं, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया।

नई दिल्ली। देश के प्रख्यात समाजशास्त्री, शिक्षाविद् और दलित चिंतक प्रोफेसर नंदू राम का शनिवार 13 जुलाई की सुबह निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। प्रो. नंदू राम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के सामाजिक विज्ञान विभाग में पहले दलित प्रोफेसर और डीन रहे। वे डॉ. अंबेडकर चेयर इन सोशियोलॉजी के संस्थापक प्रोफेसरों में शामिल थे। उनके निधन से भारत ने एक ऐसा बौद्धिक योद्धा खो दिया है, जिसने समाजशास्त्र को सिर्फ अध्ययन नहीं, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया।

प्रो. नंदू राम का जाना दलित समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अकादमिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे उन विरले विद्वानों में थे, जिन्होंने जाति, असमानता और वंचना जैसे विषयों पर समाजशास्त्र को वंचितों के नजरिये से देखना शुरू किया। साथ ही Sociology from below की धारणा को जन्म दिया और उसे एक सशक्त बौद्धिक आधार भी दिया।

दलित समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक

प्रो. नंदू राम ने अपना पूरा जीवन जातीय अन्याय, सामाजिक बहिष्कार और बहुजन चेतना के प्रसार के लिए समर्पित किया। वे JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उस समय प्रोफेसर और डीन बने, जब वहां दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व नगण्य था। उन्होंने डॉ. आंबेडकर के विचारों को शिक्षा और शोध के केंद्र में स्थापित किया।

अपने जीवनकाल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी प्रमुख पुस्तकों में-

- The Mobile Scheduled Castes: Rise of a New Middle Class

- Beyond Ambedkar: Essays on Dalits in India

- Ambedkar, Dalits and Buddhism

- Dalits in Contemporary India

- Caste System and Untouchability in South India

- Encyclopedia of Scheduled Castes in India (5 वॉल्यूम्स)

इन रचनाओं में उन्होंने दलित समाज की जटिलताओं, उभरते मध्यवर्ग और सामाजिक परिवर्तन को बेहद गंभीरता और स्पष्टता के साथ विश्लेषित किया।

वर्ष 2016 में अशोक दास द्वारा लिया गया प्रो. नंदू राम का इंटरव्यू

एक विचारधारा, एक आंदोलन

प्रो. नंदू राम महज एक विद्वान नहीं थे, वे विचारों के योद्धा थे। उन्होंने दलित अनुभव को अकादमिक विमर्श का विषय बनाया, जिससे समाजशास्त्र की परंपरागत धारा में एक आवश्यक विचलन आया। भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन को उन्होंने वंचितों की नज़र से देखने की दृष्टि दी।

विद्वान प्रोफेसर के निधन पर समाजशास्त्र ने शोक जताया है। भारतीय समाजशास्त्रीय समाज (Indian Sociological Society) ने शोक जताते हुए प्रो. नंदू राम को याद करते हुए कहा- “प्रो. नंदू राम एक ऐसे विरले विद्वान थे, जिन्होंने समाजशास्त्र को केवल सिलेबस तक नहीं, जमीनी हकीकत से जोड़ा। उन्होंने एक नई पीढ़ी को तैयार किया जो उनके विचारों को आगे ले जाएगी। हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।”

सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की लहर

उनके निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कई दलित बुद्धिजीवियों ने लिखा कि “नंदू राम जैसे प्रोफेसर नहीं बनते, वो आंदोलन होते हैं।” प्रो. नंदू राम के छात्र रह चुके उनके करीबी जेएनयू के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के वर्तमान डीन प्रो. विवेक कुमार ने उन्हें याद करते हुए लिखा है- You are with us via your knowledge you have imparted to us an millions. We promise you to take it ahead. Long Live Sir (Prof Nandu Ram 1946-2025).

भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कई दलित बुद्धिजीवियों ने लिखा कि “नंदू राम जैसे प्रोफेसर नहीं बनते, वो आंदोलन होते हैं।” प्रो. नंदू राम के छात्र रह चुके उनके करीबी जेएनयू के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के वर्तमान डीन प्रो. विवेक कुमार ने उन्हें याद करते हुए लिखा है- You are with us via your knowledge you have imparted to us an millions. We promise you to take it ahead. Long Live Sir (Prof Nandu Ram 1946-2025).

प्रो. नंदू राम चले गए, लेकिन उन्होंने जिस वैचारिक आंदोलन की नींव रखी, वह आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। उनकी लेखनी, शोध और जीवन संघर्ष आने वाले समय में दलित विमर्श को दिशा देता रहेगा। वे न सिर्फ एक शिक्षक थे, बल्कि एक समाजद्रष्टा थे।

बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जातिवाद के आरोप में 10 दलित प्रोफेसरों का इस्तीफा

बेंगलुरु। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय में कार्यरत 10 दलित प्रोफेसरों ने एक साथ अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम संस्थान में लगातार हो रहे जातिगत भेदभाव और अधिकारों की उपेक्षा के खिलाफ उठाया है। इस्तीफा देने वाले शिक्षकों का आरोप है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें ‘इन-चार्ज’ के अस्थायी पदों पर बनाए रखा गया, जिससे उन्हें न तो स्थायी पद का दर्जा मिला, न ही छुट्टियों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ।

बेंगलुरु। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय में कार्यरत 10 दलित प्रोफेसरों ने एक साथ अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम संस्थान में लगातार हो रहे जातिगत भेदभाव और अधिकारों की उपेक्षा के खिलाफ उठाया है। इस्तीफा देने वाले शिक्षकों का आरोप है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें ‘इन-चार्ज’ के अस्थायी पदों पर बनाए रखा गया, जिससे उन्हें न तो स्थायी पद का दर्जा मिला, न ही छुट्टियों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ।

इन प्रोफेसरों ने कुलपति को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रशासनिक असंतोष नहीं, बल्कि जाति आधारित भेदभाव का परिणाम है। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में दलित समुदाय से आने वाले शिक्षकों को जानबूझकर पदोन्नति और स्थायी पदों से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही, Earned Leave (EL) जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनसे छीन ली गई हैं, जो कि अन्य समुदायों के शिक्षकों को मिलती रही हैं।

प्रोफेसरों का कहना है कि जब संस्थान में नई कुर्सियां या पद रिक्त होते हैं, तो उच्च जातियों के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है, जबकि दलित प्रोफेसर ‘इन-चार्ज’ के नाम पर काम करते रहते हैं। इससे न केवल उनका शोषण होता है, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है।

यह घटना तब सामने आई है जब देशभर में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामले बार-बार उठ रहे हैं। डॉ. अशोक कुमार (डीयू) और डॉ. रवि वर्मा (आंध्र प्रदेश) जैसे मामलों के बाद बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दलित समुदाय के साथ संस्थागत अन्याय एक गंभीर वास्तविकता है।

अब सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस विरोध को केवल “इमोशनल रिएक्शन” मानकर टाल देगा या फिर इन प्रोफेसरों की मांगों पर अमल करते हुए नीति में बदलाव करेगा? इस्तीफा देने वाले प्रोफेसरों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उन्हें स्थायी पद और उनका हक नहीं मिला, तो वे पूरी तरह से प्रशासनिक जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लेंगे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का यह संकट न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देशभर के उन दलित शिक्षकों की व्यथा का प्रतीक बन रहा है, जिन्हें अब भी उनकी योग्यता के बावजूद बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है।

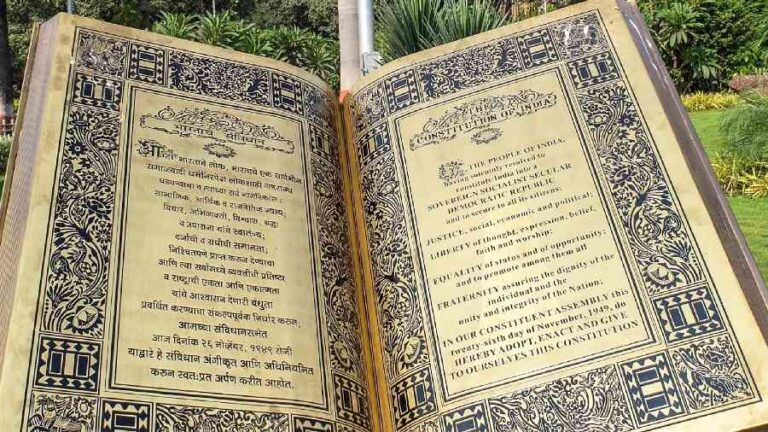

संविधान के साथ या नहीं

भारत एक विशेष दौर से गुज़र रहा है और जब तक ऐसा है, पक्ष या विपक्ष दोनों में से एक को चुनना होगा। कुछ समय के लिए विविधता, मतभेद, व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत मत आदि को एक तरफ रखते हुए जो तानाशाही, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का विकल्प है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। झूठ के साथ संसाधन, सत्ता, मीडिया और सरकारी तंत्र खड़े हो गए हैं। मीडिया में वह ताक़त है कि संत को अपराधी और अपराधी को संत साबित कर दे। इन हालातों में क्या दलित सक्रियता को परिभाषित करना होगा। एनजीओ सेक्टर की हालात और ख़राब हो गई है। किसान संघर्ष करते-करते थक गए हैं। युवा एक बड़ी शक्ति बन सकता था लेकिन उसे हिंदू-मुस्लिम में उलझा दिया गया है। सस्ता मोबाइल डाटा उसकी दयनीय स्थिति को महसूस नहीं होने दे रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दम तोड़ रहे हैं। रास्ता तो निकालना होगा और कुछ सुझाव इस दिशा में समझ आते हैं।

भारत एक विशेष दौर से गुज़र रहा है और जब तक ऐसा है, पक्ष या विपक्ष दोनों में से एक को चुनना होगा। कुछ समय के लिए विविधता, मतभेद, व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत मत आदि को एक तरफ रखते हुए जो तानाशाही, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का विकल्प है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। झूठ के साथ संसाधन, सत्ता, मीडिया और सरकारी तंत्र खड़े हो गए हैं। मीडिया में वह ताक़त है कि संत को अपराधी और अपराधी को संत साबित कर दे। इन हालातों में क्या दलित सक्रियता को परिभाषित करना होगा। एनजीओ सेक्टर की हालात और ख़राब हो गई है। किसान संघर्ष करते-करते थक गए हैं। युवा एक बड़ी शक्ति बन सकता था लेकिन उसे हिंदू-मुस्लिम में उलझा दिया गया है। सस्ता मोबाइल डाटा उसकी दयनीय स्थिति को महसूस नहीं होने दे रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दम तोड़ रहे हैं। रास्ता तो निकालना होगा और कुछ सुझाव इस दिशा में समझ आते हैं।

दलित सक्रियता के अतिवाद के कारण सबसे अधिक क्षति उसी की हुई है। भड़काऊ और भावनात्मक विमर्श में फंस गया है। भारत एक भावुक समाज है और यह सभी पर लागू होता है। वे ज़्यादा प्रभावित हैं जो अधिक वंचित और अभाव में हैं। वह फ़िल्म ज़्यादा चलती है जिसका हीरो सड़क से ज़िंदगी शुरू करता है और अमीर और प्रभावशाली व शक्तिशाली को मारते हुए टॉप पर पहुंचता है लेकिन यह व्याहारिकता में नहीं होता। डॉ. अंबेडकर के कथन की आड़ में लोगों को भावना के पेड़ पर चढ़ा दिया गया। शोषक को सामने खड़ा कर वंचित को संगठित करना आसान है न कि समस्या निवारण से। 16% दलित आबादी के बल पर कैसे सत्ता पर कब्जा किया जा सकता? जागृति और संगठन के लिए ऐसे नारे जरूरी है परंतु मुद्दों और अधिकार की लड़ाई की क़ीमत पर नहीं। कोटा, परमिट, वज़ीफ़ा नौकरी, जमीन, निजीकरण, उद्योग, उपजातिवाद, संस्थाओं में हिस्सेदारी आदि के सवालों को निरर्थक बता देना और कहना कि सत्ता आने दो ये सब अपने आप प्राप्त होंगे। खूनी क्रांति से कुछ सीमा तक ये सपना हक़ीक़त में बदल सकता है लेकिन संवैधानिक रास्ते पर चलकर ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। इस सब्ज-बाग के कारण व्यक्तिवाद इतना उभरा कि उतना सवर्ण भी नहीं कर सकते। एक कुर्सी, एक नेता, आंतरिक जनवाद का न होना और कार्यकर्ता के प्रति जवाबदेही का अभाव आदि से भला होने के बजाय जो हासिल था वह भी छिनता गया। जवाबदेही या नतीजा की आवाज उठे उसके पहले सवर्ण के शोषण की याद ताज़ा कराते रहना।

उपरोक्त तथ्यों से कई लोग सहमत होंगे और कुछ असहमत। 1990 में मंडल आयोग की शिफ़ारिशें लागू करने की घोषणा हुई। पिछड़ा कितना जागरूक था जानने की कोशिश करते हैं? जो पहला छात्र मंडल के विरोध में आत्मदाह किया वह ख़ुद ओबीसी का था। ऐसे में नारा 85 का देने का क्या मतलब रह जाता है? बीजेपी दो सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली, जिसको अपार समर्थन मिला। चेतना के अभाव में एक बड़ा ओबीसी का समाज कमंडल के साथ खड़ा हो गया। मुस्लिम बीजेपी हराने से बाहर नहीं निकल पाता। आदिवासी राजनीतिक तौर पर अधिक जागृत नहीं हैं। इन हालातों में कोई दलित नेता या पार्टी हुकुमराम बनने की बात करे तो कितना व्यावहारिक है? दलितों में हज़ारों जातियां हैं और उनको इकट्ठा करना असंभव है। ऊपर से वर्गीकरण के कारण और मतभेद बढ़ गया है।

किस गणित के आधार पर पूरी ताक़त सत्ता हासिल करने के लिए झोंक देना अक़्लमंदी थी और सारे भौतिक मुद्दे दर किनारा कर दिया। जिससे कल्याण होता था, उसको वोट देना बंद कर दिया और उसे सत्ता से बाहर करने में योगदान दिया। जिसने लोक तंत्र की जड़े मजबूत किया और कल्याणकारी योजनाएं लागू किया उसी का जब साथ छोड़ दिया तो मिलती हिस्सेदारी खत्म होती गई। एक महापुरुष बहुत सारी बातें कहता है लेकिन व्यवहारिकता कुछ और होती है। गांधी जी बड़े उद्योग लगाने के पक्ष में नहीं थे और गाँव आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे तो क्या कांग्रेस लकीर की फ़क़ीर हुई। नेहरू जी बड़े उद्योग न लगाते तो भारत वहीं खड़ा होता। डॉ. अंबेडकर ने सबसे अधिक जातिविहीन समाज बनाने पर जोर दिया लेकिन उनके मानने वाले 1% लोग भी जाति न तोड़ सके। दार्शनिक, महापुरुष और विद्वान बहुत सारे उपदेश या विचार देते हैं लेकिन सब साकार नहीं किए जा सकते या समय लगता है।

जो विचारधारा हज़ारों वर्ष से भेदभाव और छुआछूत को मानने वाली थी, उसे फिर से सम्पूर्ण सत्ता हासिल हो गई। दलित आधारित राजनीति ने वोट तो काट लिया जिसके कारण सत्ता में दलित-पिछड़े विरोधी की जड़े मजबूत हो गई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नारा अच्छा है लेकिन आज एक पूंजीपति पूरी मीडिया और प्रचार तंत्र पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है। जागृत दलित, पिछड़े और आदिवासियों की संख्या कितनी होगी, मुश्किल से 5% और बाकी को पैसे और प्रचार से बहकाया जा सकता है। अब सारा वोट और समर्थन उसी के साथ खड़ा करना होगा जो विकल्प है और मनुवादी ताक़त को हरा सकता हो। राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता या पार्टी विकल्प में है, वही इनको हटा सकती है तो उसके साथ खड़ा होना होगा। एक-दो सांसद या क्षेत्रीय पार्टी बनाना भस्मासुर जैसी बात होगी। जाति का नेता बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और संविधान के पन्ने अंदर से फाड़े जा रहे हैं है। भारी आर्थिक असमानता पैदा हो गई है। ऐसा अंग्रेजों के समय में भी न था। अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे का नागरिक हो गया है। एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग बंद हो गई है। मीडिया नाम-मात्र की रह गई है। व्यापारी परेशान हैं। किसान के हालात खराब हैं। इन सभी को कुछ समय के लिए अपने कार्यक्रमों को शिथिल करते हुए, विकल्प के साथ खड़ा हो जाना चाहिए वरना सभी को क़ीमत चुकानी पड़ेगी और हालात बदतर होते जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होना होगा। सामाजिक न्याय की व्याकता को समझने की जरूरत है। इसमें धर्म निरपेक्षता, समानता, हिस्सेदारी, जनवाद, उदारता आदि निहित हैं। कुछ महीने या साल तक के लिए ख़ुद की अत्मुग्धता, अहंकार, पहचान, निजी लाभ आदि का त्याग करना होगा तभी अधिनायकवादी ताकतों को हटाया जा सकता। जिधर सिर ज़्यादा होंगे, विजय उसी की होगी।

डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद)

कर्नाटक विधानसभा में ‘रोहित वेमुला विधेयक’ का प्रस्ताव लाने की तैयारी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘रोहित वेमुला विधेयक’ (Rohith Vemula Anti-Discrimination Bill) पेश करने की घोषणा की है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषित इस विधेयक का नाम 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की स्मृति में रखा गया है, जिनकी आत्महत्या ने देशभर में जातीय भेदभाव के खिलाफ गहरी बहस को जन्म दिया था।

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘रोहित वेमुला विधेयक’ (Rohith Vemula Anti-Discrimination Bill) पेश करने की घोषणा की है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषित इस विधेयक का नाम 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की स्मृति में रखा गया है, जिनकी आत्महत्या ने देशभर में जातीय भेदभाव के खिलाफ गहरी बहस को जन्म दिया था।

इस विधेयक पर पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही थी। अब यह ड्राफ्ट रूप में तैयार होने के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सामने लाया जा चुका है। खबर है कि जून के बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है और विधेयक को अगले सप्ताह राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

विधेयक की प्रमुख बातें:

-

जातिगत भेदभाव को अपराध मान्यता: अगर किसी छात्र के साथ जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव होता है, तो संबंधित शिक्षण संस्थान, शिक्षक या प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकेगा।

-

सजा और मुआवजा: दोषी पाए जाने पर आरोपी को 1 साल की सजा और ₹10,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही पीड़ित छात्र को ₹1 लाख तक मुआवजा देने का प्रावधान है।

-

संस्थागत जवाबदेही: अगर किसी संस्थान में लगातार भेदभाव के मामले सामने आते हैं, तो उसे मिलने वाले राज्य अनुदानों पर रोक लगाई जा सकती है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 2025 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस विधेयक को लागू करने की अपील की थी। उन्होंने सरकार के नए कदम को लेकर सराहना की है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र के दो मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही सुझाव दिया है कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, हॉस्टल सुरक्षा, और आर्थिक मदद की गारंटी जैसे प्रावधान जोड़े जाएं, ताकि छात्रों को हर स्तर पर संरक्षित किया जा सके।

रोहित वेमुला का मामला क्यों है केंद्र में?

रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर थे, जिन्होंने जनवरी 2016 में जातीय भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की थी। उनकी सुसाइड नोट और उसके बाद उठे सवालों ने पूरे देश में शिक्षा संस्थानों में व्याप्त जातिवादी व्यवहार को बेनकाब किया। यही कारण है कि यह विधेयक न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि संस्थागत सुधार की दिशा में ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है। UN मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी इस विधेयक को स्वागत योग्य कदम बताते हुए सुझाव दिया है कि इसमें मनोवैज्ञानिक समर्थन, हॉस्टल सुरक्षा, आर्थिक सहायता जैसे व्यापक प्रावधान होने चाहिए ।

साफ है कि अगर यह विधेयक पारित होता है और सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

दलितों पर अत्याचार के 30 मामले उजागर, CJP ने एससी कमीशन से की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। देशभर में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर नागरिक संगठन सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोरने वाला खुलासा किया है। संगठन ने 30 जून को 9 राज्यों से 30 दलित-विरोधी अत्याचार के मामलों को एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को सौंपा और इन मामलों में त्वरित न्याय और कार्रवाई की मांग की है।

नई दिल्ली। देशभर में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर नागरिक संगठन सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोरने वाला खुलासा किया है। संगठन ने 30 जून को 9 राज्यों से 30 दलित-विरोधी अत्याचार के मामलों को एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को सौंपा और इन मामलों में त्वरित न्याय और कार्रवाई की मांग की है।

इन मामलों में शारीरिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, मंदिरों में प्रवेश से रोकने, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, और सरकारी तंत्र की निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। CJP ने साफ तौर पर कहा है कि ये घटनाएं सिर्फ आपराधिक नहीं हैं, बल्कि यह देश की जातिगत संरचना में गहराई से जड़े भेदभाव और हिंसा के प्रमाण हैं।

सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने जिन प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया है, उनमें-भागलपुर, बिहार में एक दलित महिला को पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से बाल पकड़कर घसीटने का मामला, हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दलित युवक को मंदिर में प्रवेश से रोकने और समुदाय के सामने बेइज्ज़त करने का मामला सहित महाराष्ट्र के बीड में दलित युवक को मदद करने पर सामंती ताकतों द्वारा सरेआम पीटाई करने और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दलित छात्रा के अपहरण और बलात्कार का मामला शामिल है, जिसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इन घटनाओं के अलावा प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात का एक मामला भी शामिल है। इसमें एक दलित की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई, लेकिन पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए CJP ने आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में लिखा,“यह सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर हमला है। जब न्याय प्रणाली और पुलिस भी जाति देखकर कार्रवाई करती हैं, तो यह संविधान की आत्मा के साथ विश्वासघात है।”

पृष्ठभूमि और आंकड़े: CJP ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2021 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के 70,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 90% से ज्यादा अब तक लंबित हैं। सजा की दर मात्र 40% है। यह दर्शाता है कि केवल एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं, बल्कि दलितों और आदिवासियों के मामले में न्याय तक पहुंच अब भी एक चुनौती बनी हुई है।

अपने ज्ञापन में सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने मांग की है कि सभी 30 मामलों में विशेष जाँच टीम गठित कर दोषियों को गिरफ़्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवज़ा और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस का यह भी कहना है कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के तहत तेज़ सुनवाई और विशेष कोर्ट की स्थापना हो। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग हर 3 महीने में दलित-हिंसा पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे।

इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि भारत में जातिगत भेदभाव केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह एक संस्थागत हिंसा का रूप ले चुका है। यदि आयोग और सरकारें समय रहते सक्रिय नहीं हुईं, तो यह आग भविष्य में और अधिक व्यापक रूप ले सकती है।

(सोर्स: CJP रिपोर्ट, Sabrang India, और राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित दस्तावेज)

दलित परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, रुला देगी कहानी

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का रहने वाले एक सतनामी परिवार ने बीते 14 सालों से लगातार जातीय उत्पीड़न, प्रशासन की अनदेखी और सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। मामला बेमेतरा जिले के मोहतरा (ख) गांव का है।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का रहने वाले एक सतनामी परिवार ने बीते 14 सालों से लगातार जातीय उत्पीड़न, प्रशासन की अनदेखी और सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। मामला बेमेतरा जिले के मोहतरा (ख) गांव का है।

यहां रहने वाले श्यामदास सतनामी और उनका परिवार पिछले 14 वर्षों से सामाजिक अपमान झेलता आ रहा है। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे इस परिवार को प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें बार-बार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बताकर उजाड़ा गया, जबकि उसी जमीन पर साल 2009 में तत्कालीन सरपंच और उप सरपंच ने इस परिवार को 50 हजार रुपये लेकर बसाया था।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस जमीन पर जब इस परिवार ने एक कच्चा मकान बनाया, लेकिन जातिवादियों ने घर जला डाला और सामान लूट लिया। साल 2019 में उन्हें पूरे गांव में अर्धनग्न घुमाया गया और खंडसरा चौकी पुलिस की मौजूदगी में जबरन पूरे गांव के पैर छूकर माफी मंगवाई गई।

इन सभी अत्याचारों को भूलकर परिवार ने फिर से खुद को समेटने की कोशिश कि और फिर से जलाई गए मकान पर कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। इस बीच 2024 में एक बार फिर से उनका मकान तोड़ दिया गया। परिवार पर संकट यहीं नहीं थमा। पीड़ित परिवार का कहना है कि हाल ही में 18 जून 2025 को प्रशासन ने पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में बिना किसी नोटिस के उनकी झोपड़ी को फिर से जेसीबी से गिरा दिया। फिलहाल यह परिवार बिना बिजली, पानी और छत के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

जातीय और प्रशासनिक उत्पीड़न झेल कर थक चुके श्यामदास सतनामी ने राष्ट्रपति से सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि जब न जमीन हमारी है, न घर बचा, न समाज ने अपनाया और शासन-प्रशासन भी मौन है, तो जीने का क्या मतलब?

हजारों SC-ST विद्यार्थियों पर स्कॉलरशिप का संकट, बहनजी ने खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश में हजारों दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अटकने का मामला सामने आया है, इससे उनके भविष्य पर अंधेरा छा गया है। BSP चीफ मायावती ने इस मामले में योगी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने 29 जून को सोशल मीडिया एक्स पर यह मुद्दा उठाया। BSP सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ के राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3,500 SC/ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में देरी को “गंभीर संकट” बताया।

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, समाज कल्याण विभाग की ‘असंवेदनशीलता और लापरवाही’ के चलते छात्रवृत्ति वितरण अभी भी लंबित है—जिससे छात्रों और परिवारों में ‘बेचैनी और आक्रोश’ व्याप्त है। उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे, लेकिन असल में छात्रवृत्ति देरी की वजह ‘वेरिफिकेशन प्रक्रिया’ बताई जा रही है। खबर है कि यह मामला केवल अलीगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे UP में दलित विद्यार्थी समुदायों की शिक्षा सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करता है।

उत्तर प्रदेश में हजारों दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अटकने का मामला सामने आया है, इससे उनके भविष्य पर अंधेरा छा गया है। BSP चीफ मायावती ने इस मामले में योगी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने 29 जून को सोशल मीडिया एक्स पर यह मुद्दा उठाया। BSP सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ के राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3,500 SC/ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में देरी को “गंभीर संकट” बताया।

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि, समाज कल्याण विभाग की ‘असंवेदनशीलता और लापरवाही’ के चलते छात्रवृत्ति वितरण अभी भी लंबित है—जिससे छात्रों और परिवारों में ‘बेचैनी और आक्रोश’ व्याप्त है। उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे, लेकिन असल में छात्रवृत्ति देरी की वजह ‘वेरिफिकेशन प्रक्रिया’ बताई जा रही है। खबर है कि यह मामला केवल अलीगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे UP में दलित विद्यार्थी समुदायों की शिक्षा सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करता है। कुर्सी नहीं, जाति हटाइए

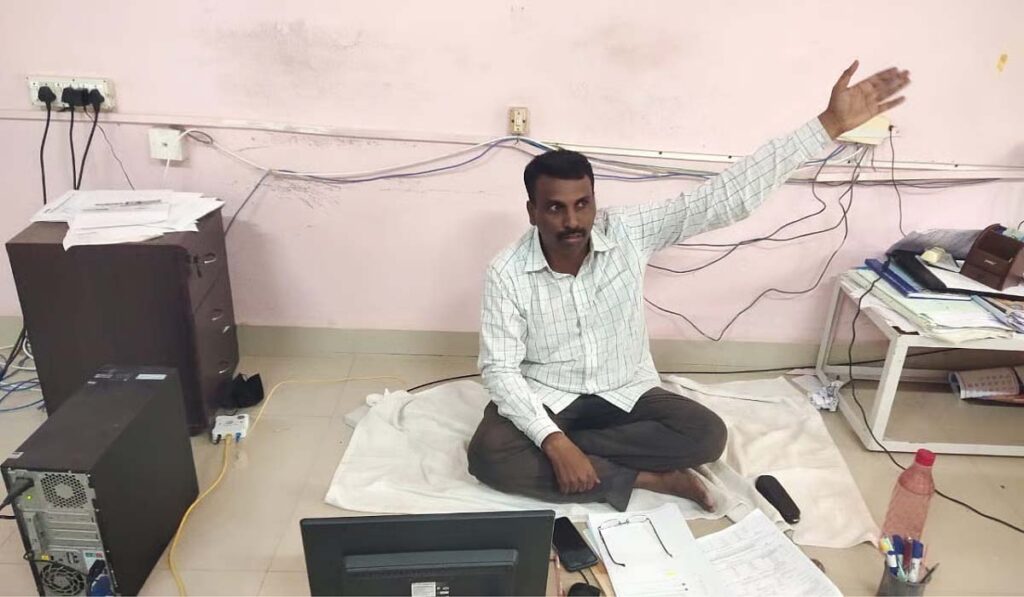

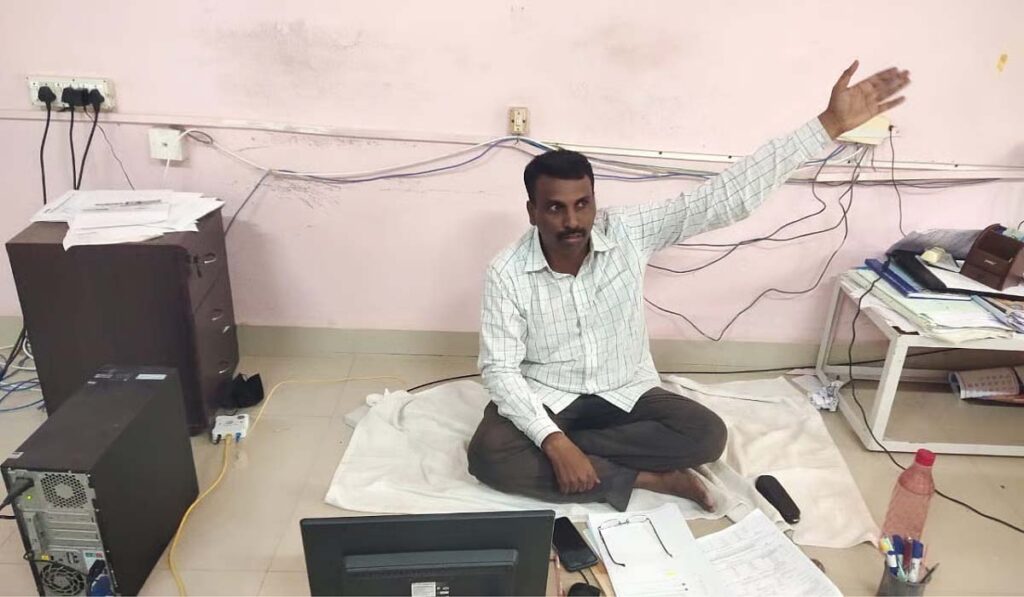

कभी-कभी एक तस्वीर, सौ भाषणों से ज्यादा कह जाती है। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में जमीन पर बैठे डॉ. रवि वर्मा की तस्वीर ऐसी ही है, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जातिवाद की कलई एक बार फिर खोल दी है। ज़मीन पर बैठा एक प्रोफेसर, कंप्यूटर और फाइलों के साथ… सिर झुका हुआ, लेकिन संकल्प झुका नहीं। वह दलित है, इसलिए कुर्सी छीनी गई, और आज हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या ज्ञान की दुनिया में जाति अब भी ‘आरक्षित’ है?

कभी-कभी एक तस्वीर, सौ भाषणों से ज्यादा कह जाती है। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में जमीन पर बैठे डॉ. रवि वर्मा की तस्वीर ऐसी ही है, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जातिवाद की कलई एक बार फिर खोल दी है। ज़मीन पर बैठा एक प्रोफेसर, कंप्यूटर और फाइलों के साथ… सिर झुका हुआ, लेकिन संकल्प झुका नहीं। वह दलित है, इसलिए कुर्सी छीनी गई, और आज हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या ज्ञान की दुनिया में जाति अब भी ‘आरक्षित’ है?

डॉ. रवि वर्मा एक नाम नहीं, एक प्रतीक हैं। उन लाखों दलित युवाओं के सपनों का प्रतीक, जो पीएचडी कर शिक्षाविद् बन अपने ज्ञान के जरिये इस समाज को बदलना चाहते हैं। लेकिन उनका सपना तब टूटता है, जब विश्वविद्यालय जैसा संस्थान भी उन्हें ‘कुर्सी के लायक’ नहीं समझता। रवि वर्मा पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो भी बिना नियमित नियुक्ति, बिना सम्मानजनक वेतन। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद न वेतन मिला, न मान्यता। और अब, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, कुर्सी हटाकर।

दरअसल यह उस मानसिकता की कुर्सी है, जिस पर आज भी ऊँची जातियों का कब्ज़ा है, चाहे वो कॉलेज की फैकल्टी हो या प्रशासन की निर्णयकारी कमेटी। और यह कब्ज़ा इतना कठोर है कि एक दलित प्रोफेसर को ज़मीन पर बैठा देने में भी शर्म महसूस नहीं करता।

इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से एक और शर्मनाक घटना सामने आती है, जहां एक यादव जाति के कथावाचक को सिर्फ इसलिए बाल मुंडवा कर घुमाया गया क्योंकि वह कथावाचन जैसे ‘ब्राह्मणीक’ माने जाने वाले क्षेत्र में सक्रिय था। यह घटना बता देती है कि केवल दलित ही नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग भी इस हिन्दू जाति व्यवस्था की गारंटीशुदा ‘हीनता’ से बाहर नहीं निकल सकता। यह घटना यह भी उजागर करती है कि हिन्दू धर्म की जातीय दीवारें आज भी कितनी सख्त हैं, और ओबीसी समाज जिसे अपना ‘धार्मिक घर’ समझता है, वहीं उनके आत्मसम्मान की चिता रचाई जाती है।

यहां यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए थे कि वे जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें? क्या ‘शिक्षा’ इस देश में अब भी सवर्ण विशेषाधिकार का पर्याय है?

यहां यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए थे कि वे जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें? क्या ‘शिक्षा’ इस देश में अब भी सवर्ण विशेषाधिकार का पर्याय है?

जिस देश में ‘गुरु’ का दर्जा सर्वोच्च कहा गया हो, वहां एक दलित गुरु के साथ ऐसा व्यवहार क्या केवल प्रशासनिक असावधानी है? नहीं। यह एक सुनियोजित सामाजिक अपमान है। यह ब्राह्मणवादी सत्ता-संरचना की वही पुरानी चाल है, जिसे आज भी किसी न किसी रूप में दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, अब विश्वविद्यालय में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता।

डॉ. वर्मा के पास न तो राजनैतिक संपर्क हैं, न मीडिया की कृपा। वे एक साधारण, मेहनती शिक्षक हैं, अपने काम में विश्वास रखने वाले। शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, जो इस जातिवादी व्यवस्था को चुभती है। सवाल यह है कि जब न्यायालय के आदेश, UGC की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का ‘समान वेतन’ पर निर्णय भी एक दलित को न्याय नहीं दिला पाते, तब क्या सचमुच हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, और हमारी शिक्षा-नीति सबकुछ बेअसर हो चुके हैं?

जो लोग कहते हैं कि दलितों को सबकुछ मिल गया है, उन्हें डॉ. रवि वर्मा और उस यादव कथावाचक की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ये कहानियां आज़ादी के बाद भी आज़ाद न हो पाने की कहानियां हैं।

खास बात यह है कि डॉ. रवि वर्मा ने इसके खिलाफ नारेबाज़ी नहीं की, गुस्सा नहीं दिखाया, वे ज़मीन पर बैठ गए और एक सवाल छोड़ दिया कि कुर्सी से गिराया है, क्या इंसानियत से भी गिरा दोगे?

कुर्सी हटाने वालों से अब हमें कहना होगा — कुर्सी नहीं, जाति हटाओ।

यूनिवर्सिटी ने दलित प्रोफेसर की कुर्सी छीनी, नीचे बैठकर जताया विरोध

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में जातिगत भेदभाव का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी (SVVU) के एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रवि वर्मा से विश्वविद्यालय ने न केवल न्याय करने में कोताही बरती, बल्कि उन्हें खुलेआम अपमानित भी किया गया है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में जातिगत भेदभाव का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी (SVVU) के एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रवि वर्मा से विश्वविद्यालय ने न केवल न्याय करने में कोताही बरती, बल्कि उन्हें खुलेआम अपमानित भी किया गया है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक शिक्षक जमीन पर बैठा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बवाल मच गया। यह तस्वीर डॉ. रवि वर्मा की थी, जो ज़मीन पर बैठकर कंप्यूटर और फाइलों के साथ अपना अकादमिक कार्य करते नजर आए। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी कुर्सी हटा दी, जिसके विरोध में उन्होंने ज़मीन पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया।

20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर, फिर भी न वेतन समान, न सम्मान

डॉ. रवि वर्मा साल 2005 से डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, तिरुपति में कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे हैं। दो दशक से अधिक समय तक नियमित फैकल्टी की तरह पढ़ाने के बावजूद न तो उन्हें पक्की नौकरी दी गई, न ही बराबर वेतन। कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति भी अमानवीय रही, उनका कॉन्टैक्ट हर छह महीने पर 2-3 दिन का जबरन गैप लेकर रिन्यू किया जाता रहा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की स्थायीत्व या लाभ न मिल सके।

कोर्ट का आदेश भी नहीं माना गया

साल 2010 में UGC ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का नियम लागू किया। डॉ. रवि वर्मा को लगा कि अब उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन यूजीसी के नियम के बावजूद विश्वविद्यालय ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया। मजबूर होकर डॉ. वर्मा ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

2014 में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय को समान वेतन देने का आदेश दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि डॉ. वर्मा UGC-NET उत्तीर्ण नहीं हैं और उनका चयन, चयन समिति द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए वह इस लाभ के योग्य नहीं हैं।

हालांकि यहां चौंकाने वाली बात यह है कि 2012–13 में इसी यूनिवर्सिटी ने 150 से अधिक ऐसे फैकल्टी नियुक्त किए हैं जो NET क्वालिफाइड नहीं थे, और उन सभी को पूर्ण वेतन और प्रमोशन दिए गए।

अब कुर्सी तक हटा दी गई

इस बीच 19 जून 2025 को जब डॉ. वर्मा छुट्टी पर थे, तब एसोसिएट डीन डॉ. रेड्डी ने उनकी कुर्सी यह कहकर हटवा दी कि वह किसी अन्य विभाग की थी। अगली सुबह जब वर्मा कॉलेज पहुँचे तो वहां उनकी कुर्सी की जगह एक साधारण विज़िटिंग चेयर रखी गई थी।

अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने ज़मीन पर ही बैठकर काम करना शुरू कर दिया। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देशभर से नाराज़गी सामने आई। कई फैकल्टी मेंबर्स ने भी इसे भेदभाव बताया और तब दबाव यूनिवर्सिटी को उन्हें वापस कुर्सी देनी पड़ी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज के कई फैकल्टी सदस्यों ने इसे “सुनियोजित अपमान” बताया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारी लगातार उनके साथ भेदभाव करते आ रहे हैं। थक हार कर डॉ. रवि वर्मा ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद क्या डॉ. रवि वर्मा को न्याय मिलेगा?

दुनिया भर में नाम कमाने वाले दलित प्रोफेसर को दिल्ली विवि ने नहीं बनाया प्रोफेसर

“एक वैज्ञानिक… जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में अपनी प्रतिभा और अपने देश का परचम लहराया… अपनी ही यूनिवर्सिटी ने उसे ‘योग्य’ नहीं माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार का मामला आपको झकझोर कर रख देगा।

“एक वैज्ञानिक… जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में अपनी प्रतिभा और अपने देश का परचम लहराया… अपनी ही यूनिवर्सिटी ने उसे ‘योग्य’ नहीं माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार का मामला आपको झकझोर कर रख देगा।

यूरोप की मशहूर फिजिक्स लैब CERN में कई बेहद महत्वपूर्ण प्रयोगों में हिस्सा ले चुके डॉ. अशोक कुमार को उनकी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लायक नहीं माना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रो. अशोक कुमार को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया है। हैरत की बात यह है कि सारे नियमों को ताक पर रखते हुए डीयू की चयन समिति ने उनसे जूनियर दो सहयोगियों को पदोन्नति दे दी है। ये दोनों ऐसे हैं जो डॉ. कुमार की उपलब्धियों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। जिससे बहुजन समाज भड़क गया है और यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

समिति ने उनसे जूनियर दो सहयोगियों को पदोन्नति दे दी है। ये दोनों ऐसे हैं जो डॉ. कुमार की उपलब्धियों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। जिससे बहुजन समाज भड़क गया है और यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

दरअसल जिस डॉ. अशोक कुमार को नॉट फाउंट सुटेबल घोषित किया गया है, उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई तथाकथित मेरिटधारी और सुटेबल प्रोफेसर पानी भरते दिखते हैं। आप खुद देखिए-

- डॉ. कुमार ने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी European Organization for Nuclear Research के महत्वपूर्ण प्रयोगों में योगदान दिया है।

- वर्ष 2025 में उन्हें 3 मिलियन डॉलर का Breakthrough Prize in Fundamental Physics से सम्मानित किया गया है, जो भौतिकी के क्षेत्र में उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।

- डॉ. कुमार CERN की Compact Muon Solenoid (CMS) प्रयोगशाला से 2001 से जुड़े हुए ।

- उन्होंने कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपये से अधिक के कई सीरियस रिसर्च ग्रांट्स हासिल किया है, जो उनके शोध प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी और उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

- वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ‘Top‑10’ सबसे ज़्यादा उद्धृत वैज्ञानिकों में पाँचवे नंबर पर हैं।

- अब बात उनके योग्य होने की। शोध इंडेक्स को h- इंडेक्स से मापा जाता है। डॉ. अशोक कुमार का h‑इंडेक्स 120 है, जबकि भारत में प्रोफेसरों का औसत h-इंडेक्स 20 से कम होता है।

- उनके शोध पत्रों को अकादमिक समुदाय में अत्यधिक उद्धृत किया गया है।

- वर्तमान में वे Technical Coordinator के रूप में CMS के GEM प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं—जिसमें म्योन डिटेक्शन के लिए नए डिटेक्टर विकसित करने का काम शामिल है।

इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद डॉ. अशोक कुमार को प्रोफेसर पद के लिए उपर्युक्त यानी सुटेबल नहीं माना गया है।

हालांकि मामले की लीपापोती करते हुए अब चयन समिति का कहना है कि यह सामूहिक निर्णय था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 साइंटिस्टों में 5 वे नंबर शामिल डॉ. अशोक कुमार, जो कि साल 2021 से ही प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, उनको प्रोफेसर नहीं बनाना अब दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस फैसले को लेकर जहां डीयू की कड़ी आलोचना हो रही है, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले ने भारतीय विश्वविद्यालय में फैले भयंकर जातिवाद की कलई एक बार फिर खोलकर रख दी है, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। डीयू पर आरोप है कि डॉ. अशोक कुमार का प्रमोशन इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। देखना होगा कि इस फजीहत से बचने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या डॉ. अशोक कुमार को उनका हक देगा, जिसके वह हकदार हैं।